英文名称 :mesenteric lymph node tuberculosis

中文别名 :结核性肠系膜淋巴结炎

肠系膜淋巴结结核(mesenteric lymph node tuberculosis)是由人型结核分枝杆菌感染累及腹腔肠系膜淋巴结所致。可分为原发性与继发性两种类型。原发性者多发生于儿童,继发性多见于30~40岁青壮年。国内有研究对137例死于结核病的患者进行尸体解剖,发现约30%患有肠系膜淋巴结结核。近年来,由于多种因素的影响,结核病的发病率呈回升趋势,在临床工作中腹腔淋巴结结核亦较为常见。有报道,约7%~10%的艾滋病患者可合并肠系膜淋巴结结核。

结核分枝杆菌累及腹腔、腹膜后间隙淋巴结主要有两种感染途径:①消化道途径:吞食被结核分枝杆菌污染的食物或痰液后,结核分枝杆菌进入肠道,在十二指肠、空回肠及回盲部的肠黏膜下吸收,经淋巴引流至肠系膜、肠系膜根部、小网膜,然后引流至腹腔淋巴结而致病,此种感染途径最为常见。②血行播散途径:多继发于全身粟粒性肺结核,结核分枝杆菌经血行播散种植,引起肠系膜、小网膜、胰腺周围及腹主动脉周围淋巴结增大,常合并肝脾肿大。

受累的肠系膜淋巴结结核急性期出现渗出、肿大,进一步出现干酪样坏死、液化,易融合、粘连形成团块状,有时与附近组织和器官如肠管、腹膜及大网膜粘连;干酪样物质坏死液化还可破溃至腹腔、肠腔,或通过腹壁向外破溃形成窦道。病变痊愈后可见散在的或广泛的淋巴结及网膜钙化现象。

1.X 线表现

检查方法包括腹部X线平片与全消化道钡剂造影等。常见的X线表现为肠功能紊乱,肠曲不规则舒张、分散和胀气等;病变淋巴结附近的肠管由于结核炎症刺激可有激惹征象;融合成团块时可出现附近肠管的压迹或粘连征象;病变愈合后淋巴结发生钙化可见斑点状或斑块状钙化,以及环形或整个淋巴结钙化等。

2.CT 表现

CT 检查不仅可以客观地显示腹腔及肠系膜部位的淋巴结大小、形态,而且可以敏感地检出淋巴结不同程度的钙化灶以及继发性改变,有助于提示肠系膜淋巴结结核的诊断。CT平扫表现为病变区域多发大小不等的淋巴结,部分可融合成团块,界限不清,慢性者多可见斑点、斑块状或整个淋巴结的钙化(图1);后者对该病的诊断具有重要作用。CT增强表现为增大的淋巴结环形或分隔样强化,中央为无强化的干酪样坏死物质,该征象亦对淋巴结结核的诊断具有重要价值。

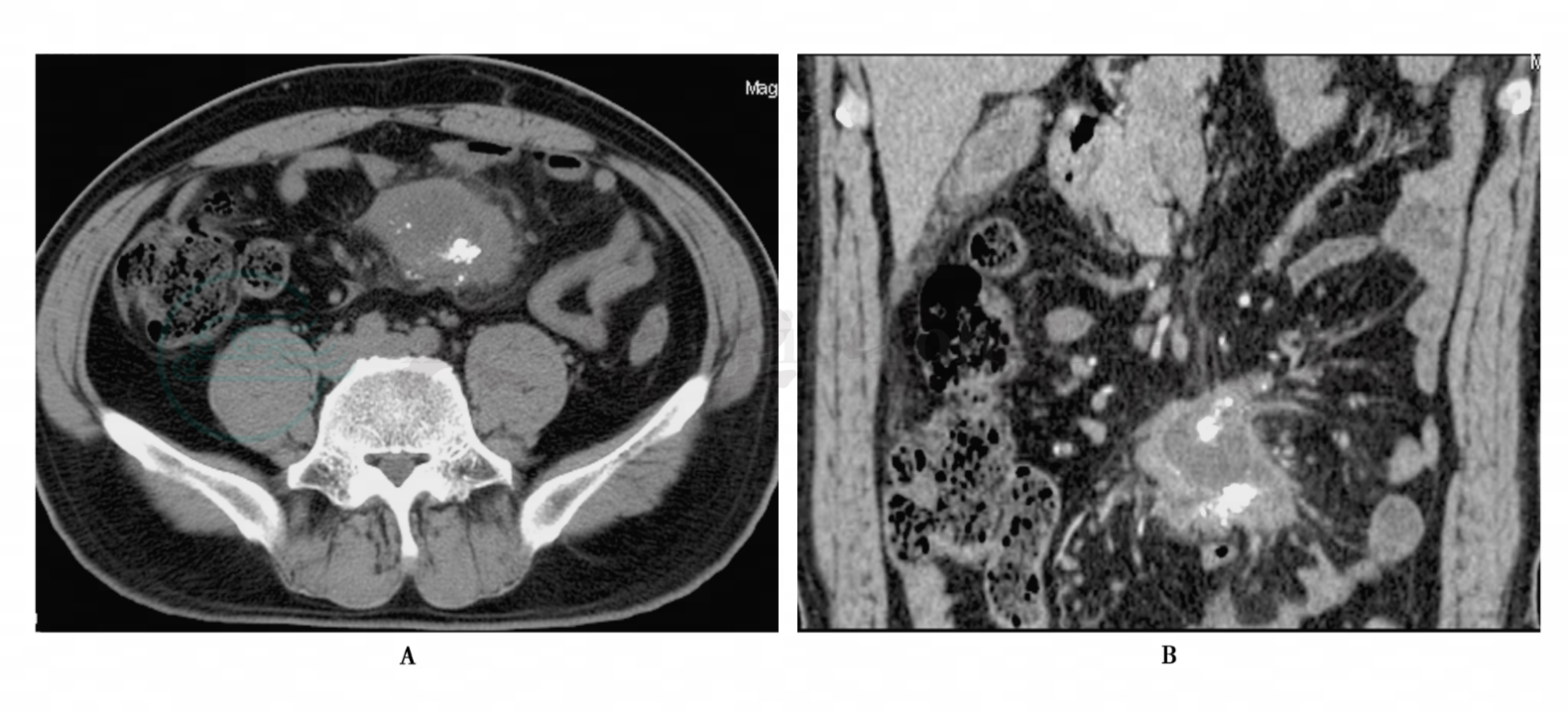

图1 肠系膜淋巴结结核

注:CT 平扫可见肠系膜淋巴结肿大融合呈团块状,其内密度不均,可见沙粒样与斑块状钙化(图A);CT增强的冠状位重组图像(延迟期)可见病灶周边环形强化及中央坏死区,与周围组织结构粘连(图B)。

3.MRI 表现

MRI 除对淋巴结钙化的显示不如CT平扫准确外,在发现淋巴结增大和提示淋巴结结核的诊断等方面与CT价值相仿。增大的淋巴结结核在T1WI上呈低信号,在T2WI上信号增高,增强扫描时多呈周边环形强化,较小的淋巴结亦可均匀强化。

以非手术治疗,主要抗结核治疗。

在全身疗法基础上进行抗结核药物治疗。肿大淋巴结经内科治疗无效且产生持久性压迫症状时,可考虑外科手术切除。