英文名称 :umbilical hernia

脐疝(umbilical hernia)是一种常见的先天发育缺陷,由于脐环未完全关闭引起,通常脐环周围有坚固的筋膜,中央为与外突皮肤相连的腹膜疝囊。脐疝发生率较高,早产儿的发生率为85%,足月儿中发生率也达20%,90%的脐疝在2~5岁可以完全闭合,男女发生率基本相同。

脐疝的发生是由于胚胎期的脐环未闭合所致,脐环则是由体腔囊闭塞后脐带脱落形成。当腹腔内压力升高,肠管、网膜组织经脐部薄弱区突出形成脐疝。

胎儿的脐是由两根脐动脉、一根脐静脉、卵黄肠管和脐尿管等组成。在出生的前后,构成脐环及其内容物的各个组织渐次发生变化:腹白线的纤维围绕着脐收缩,血管发生栓塞并逐渐纤维化,结缔组织增生,萎缩的脐与周围渐次收缩的脐环发生粘连,最后在脐部形成一个坚固的瘢痕。故脐部缺乏皮下脂肪组织和肌肉,仅由皮肤、腹横筋膜(脐筋膜)及腹膜组成。

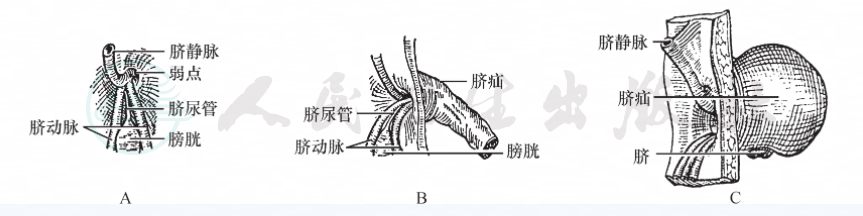

虽然脐带的内容物与脐环之间已经有瘢痕组织粘连在一起,但其粘连还是不牢固的,特别在脐带脱落之后不久的时间内尤其是如此。从解剖上来看,在脐的上部、脐静脉(即肝的圆韧带)的右侧与脐环之间最为软弱,一旦腹内压增高时,内脏最容易从此弱点脱出(图1)。

图1 脐环的内侧面观

A.示脐动脉之右上方为通常的弱点所在;B.新生婴儿小型脐环的外观,疝块常在脐动脉之上右方;C.大型脐疝,脐常在疝块的下方

许多婴儿脐疝不需要治疗。一般小的脐疝不超过1cm,在一岁以内又无症状者,只要它不逐渐增大或不发生其他症状,可以不予治疗,而多能自行消失。

较大的脐疝或有逐渐增大趋势者,有特殊症状或婴儿已在三岁以上仍未自愈者,应立即进行积极的治疗。

1.贴膏法

婴儿在1岁以下,其脐疝不过1cm者,只要没有特殊症状,都适用贴膏法治疗。贴膏的目的,在使腹壁的侧方张力减少,以致脐环得以收缩,同时保持疝囊的萎陷状态,使其能逐渐萎缩闭塞。

Gross述其方法如下:“……两条胶布各阔2英寸,一条有舌,一条有洞,使能互相错合。腹壁涂以安息香酊,可以增加胶布的黏度,防止皮肤发生溃烂。两条胶布先分别贴在腹部的两侧,把一条的舌插入另一条的洞中,分别向对方牵引,致使脐部的皮肤已有皱褶时,即可紧贴在原来的胶布上”。

用一条胶布粘贴似乎也同样有效,要紧的是要使皮肤在脐部起一个纵形的皱褶,方能使该处的侧方张力得以松弛。必要时可以用一块小纱布垫放在脐部将脐向内压,同时用上法贴上胶布,似乎更加可靠。

但不论用何法,胶布均需隔1~2星期换一次,且需连续粘贴6个月以上方能收效。如6个月以后仍然未见疗效者,即使继续绊贴也多无效。一岁以上的脐疝患者,贴膏的治疗也甚可疑。以上这些情况,都应考虑改用手术治疗法。

2.手术疗法

凡是有嵌顿、梗阻或绞窄的婴儿脐疝,均应立即手术;不能回复且有特殊症状者亦应手术。年过1岁的患者虽然脐疝并不大,或者年龄虽不足1岁而疝较大者,也有手术适应证。

术时应该并且也有可能保留脐,这对患儿长大后的心理上有益。因疝囊很薄,故切开时应小心勿伤及其中的内容物。又婴儿的膀胱位置很高,手术时也应注意免使受伤。

Gross修补法,麻醉全身麻醉较为安全。

手术步骤

(1)在脐上或脐下距脐的边缘约1cm处作半圆形皮肤切口。脐上的切口会遇到肝圆韧带和较大的血管,操作较为困难,似不如脐下切口简单。

(2)将皮瓣与下层组织分离后向上牵开,暴露两侧的腹直肌鞘、中间的脐疝裂口和脱出的疝囊。

(3)小心切开疝囊,如有疝内容物就把它纳回腹腔,然后将腹膜横向连续缝合。注意较大的疝囊内可能呈分隔状,疝内容物仅黏附在一个分隔内,而其余的分隔中却空洞无物,故处理疝囊时应小心。疝囊很小且不含内容物者,可以将疝囊单纯地推进脐疝环内而不需要切开或切除。

(4)将构成疝环的筋膜与腹膜相分离,用两排间断的丝线作横向的褥式缝合,以闭锁此筋膜的裂口。也有人以为单排的丝线间断缝合同样有效,但此筋膜的缝合总是以横向为宜。

(5)如疝环较大,致两侧的腹直肌鞘分离较开者,则应将两侧的腹直肌鞘用丝线纵向相互缝合。

(6)最后将带脐的皮瓣缝回原处,用丝线作间断的皮肤缝合或皮内缝合,后者可以不需要拆线。