英文名称 :

fibroadenoma

乳腺纤维腺瘤是青少年女性中常见的肿瘤,发病年龄以20~30岁最多。临床上大多是单发的,但15%~20%的病例可以多发。纤维腺瘤的发生与体内雌激素水平增高有关,肿瘤很少发生于月经来潮前及绝经后。

纤维腺瘤的大小不一,大都呈卵圆形,有时分叶状,表面光滑,实质,有弹性,与周围组织分界清楚,不与皮肤或胸肌粘连,容易推动,活动度大。腋淋巴结常无肿大。纤维腺瘤生长缓慢,可以数年没有变化,但在妊娠、哺乳期或绝经前期可以突然迅速增长。纤维腺瘤超过7cm以上者称为巨纤维腺瘤。纤维腺瘤很少发生恶变,但巨纤维腺瘤可恶变成为分叶状肿瘤。

乳腺纤维腺瘤是乳腺最常见的良性肿瘤,<30岁女性人群最多见。对中国265402名女性的研究发现,<35岁人群乳腺纤维腺瘤发病率为241/10万,35~39岁为165/10万。在系列尸检中,青春期至25岁15%~23%的女性有乳腺纤维腺瘤,专科医院发现该年龄组7%~13%的女性患者有乳腺纤维腺瘤,流行病学研究发现其发病率为2.2%。纤维腺瘤可见于行经以后任何年龄的女性,最常见的年龄为15~35岁,月经初潮前甚少见,绝经后女性亦少见,常为绝经前存在的纤维腺瘤未被发现而遗留下来的。

纤维腺瘤的真正病因迄今尚不明确,但其发病被认为和患者体内的性激素水平失衡有关。目前认为在青春期至25岁左右的女性中,乳腺中小叶和间质可能对雌激素的刺激产生过度反应,从而形成单个或多个可扪及的纤维腺瘤。动物实验亦证实,大量的雌激素可诱发肿瘤生成。其他因素如高脂、高糖饮食可使类固醇在结肠中转化为雌激素,进而提高体内激素水平,也是一种诱发因素。另外,纤维腺瘤还有遗传倾向等。

1.大体形态

单纯乳腺纤维腺瘤的大体形态具有一定的特征,肿瘤多呈圆球形、结节形,肿物表面多有微突的分叶,直径多<3cm,肿瘤多有完整的包膜,与周围界限清楚,有时肿瘤一侧带有与周围乳腺组织界限不甚清楚的“尾巴”,或基底旁有一些细小的纤维腺瘤(子瘤),有包膜与周围乳腺组织明显分隔,由于肿瘤包膜为质硬的纤维包膜,肿瘤质实而富有弹性,质韧,切面呈灰白色,部分上皮成分较多的肿瘤可呈浅棕红色,半透明状,有黏液感,部分呈编织状结构,切面呈瘤实质外翻状。若切除不完整很容易再发。复合性乳腺纤维腺瘤可见切面有囊腔及囊内乳头状瘤形成,有时还见钙化区和骨化区,这类患者年龄通常偏大,属轻度乳腺癌风险患者。在纤维囊性增生症患者的纤维腺瘤样变,肿瘤是由腺管上皮和上皮下弹力纤维结缔组织增生而成。瘤体与周围乳腺组织分界大多明显,可有包膜。

2.镜下所见

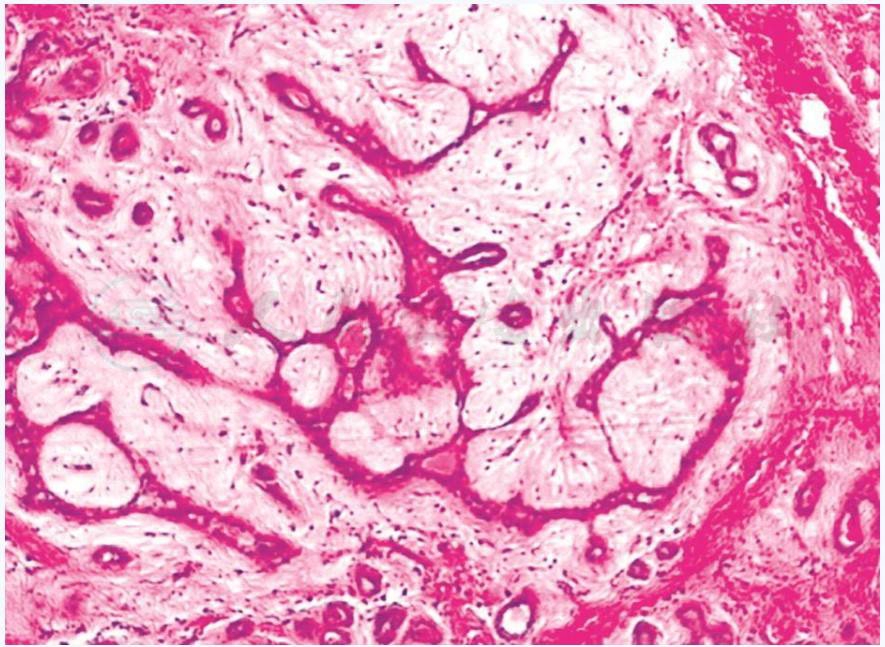

纤维腺瘤是一种双相分化的良性肿瘤。有些学者认为其并非真正的肿瘤,被认为代表一组“失去正常生长和退化的增生性疾病(aberrations of normal development and involution,ANDI)”。肿瘤中间质和上皮混合增生形成管周和管内两种不同的生长模式,但无实际临床意义。管周生长模式是由于间质细胞在导管周围呈环状增生排列所致。管内生长模式是由于间质细胞增生将导管压成裂隙所形成(图1)。

图1 纤维腺瘤(HE低倍)

间质细胞增生压迫导管呈裂隙状

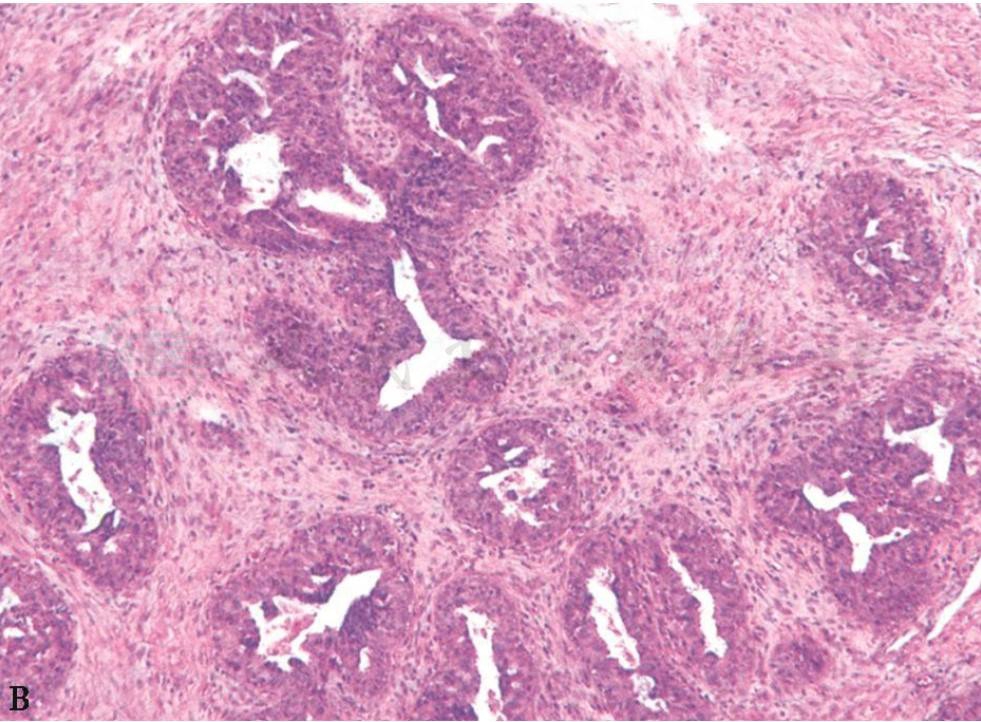

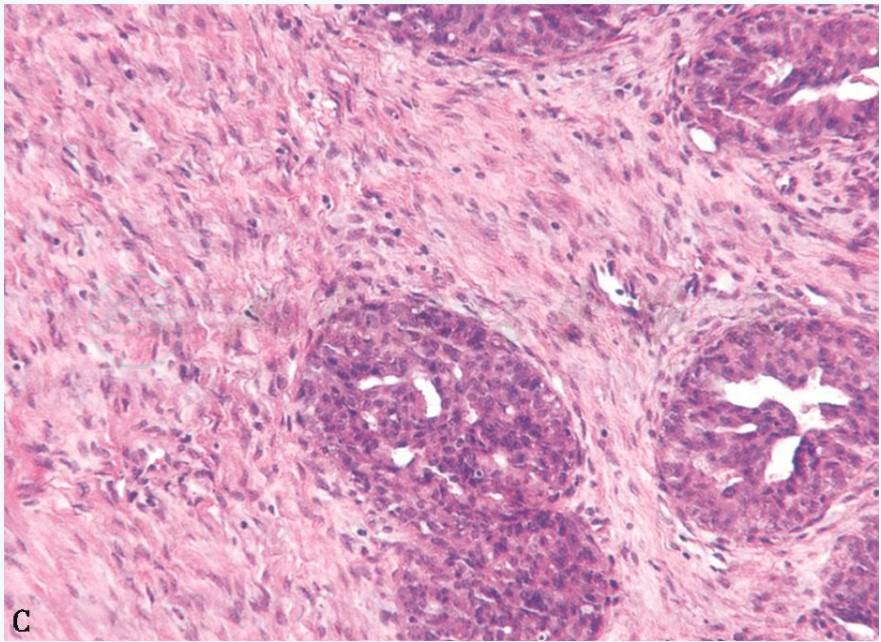

间质中可见局灶性或弥漫性细胞增生,特别是< 20岁女性多见,也可见奇特的不典型多核巨细胞、广泛发生的黏液变性或玻璃样变伴营养不良性钙化,骨化较少见(特别是绝经后妇女)。极少发生脂肪瘤样、平滑肌样和骨软骨化生。核分裂象少见。青少年患者中可见各种不同的典型上皮增生及化生性改变如顶泌汗腺样或鳞状上皮化生。纤维腺瘤中可存在纤维囊性变、硬化性腺病甚至是广泛肌上皮增生的病灶。偶尔也可伴随发生小叶原位癌(lobular carcinoma in situ,LCIS)或导管原位癌(ductal carcinoma in situ,DCIS)。巨大纤维腺瘤通常指直径> 5cm的纤维腺瘤,大体呈分叶状,有完整包膜。镜下基本结构似管内型纤维腺瘤,并可见分叶状结构。纤维组织和上皮均呈增生性改变,但细胞无异形。幼年型(细胞性)纤维腺瘤的特征是间质细胞种类多并伴有上皮增生。一些学者认为,巨型纤维腺瘤是幼年型纤维腺瘤的同义名称;但其他学者认为,巨型纤维腺瘤指体积巨大、无特殊组织学改变的巨大纤维腺瘤。如果纤维腺瘤同时含有以下一种或多种情况,包括含有直径> 0.3cm的囊肿,硬化性腺病,上皮钙化,或乳头状顶泌汗腺化生,则病理诊断为复杂性纤维腺瘤。镜下根据构成乳腺纤维腺瘤的纤维组织和腺管的形态不同分为以下几种类型。①管内型纤维腺瘤:包绕在腺管周围的纤维组织增生并挤压腺管,致使管腔变窄甚至消失,腺管形成弯曲的上皮性条索形状,似包绕纤维组织于管内(图2A)。②管周型纤维腺瘤:乳腺小叶结构消失,腺管弥漫散在分布于增生的纤维组织中(图2B)。③混合型纤维腺瘤:由以上两种病变混合形成(图2C)。

A 管内型纤维腺瘤

B 管周型纤维腺瘤

C 混合型纤维腺瘤

图2 乳腺纤维腺瘤(HE高倍)

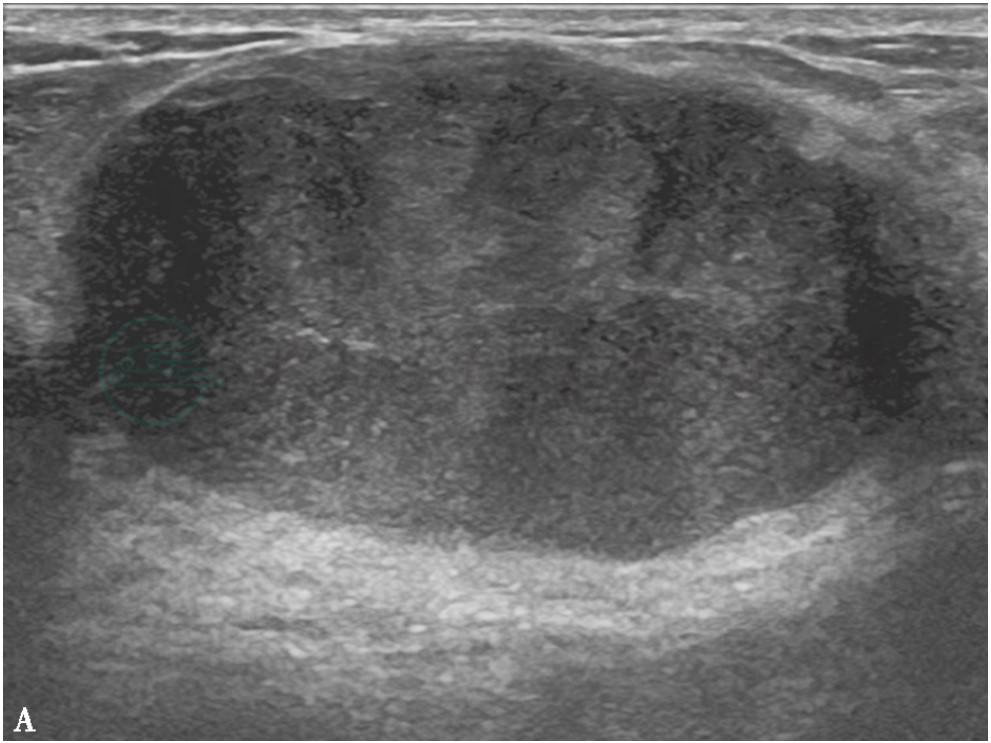

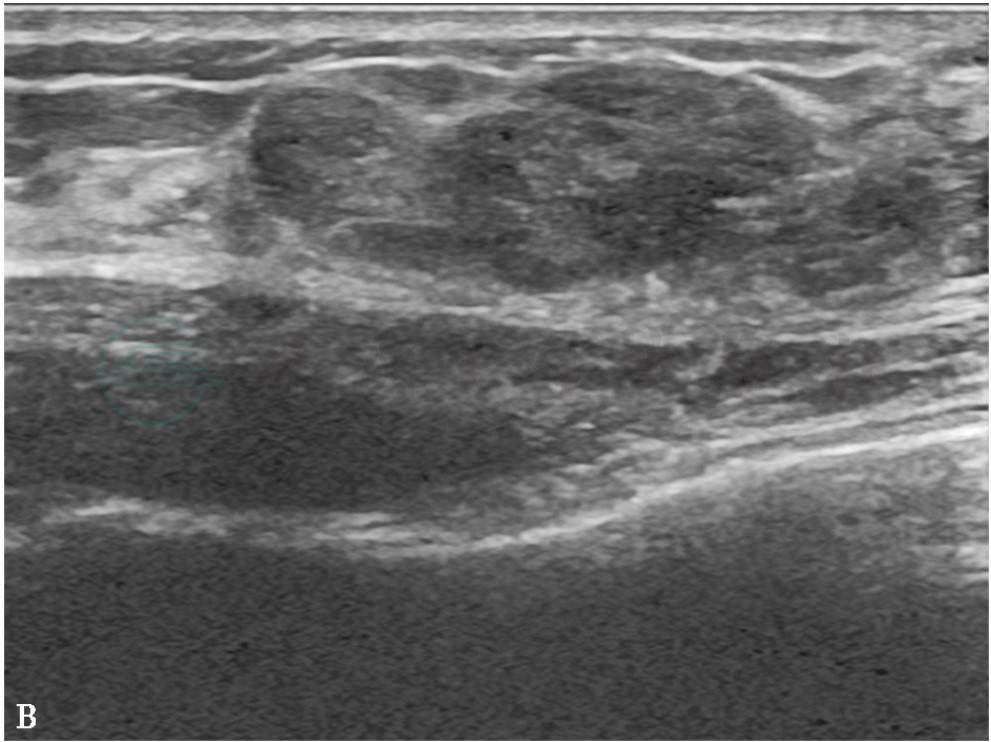

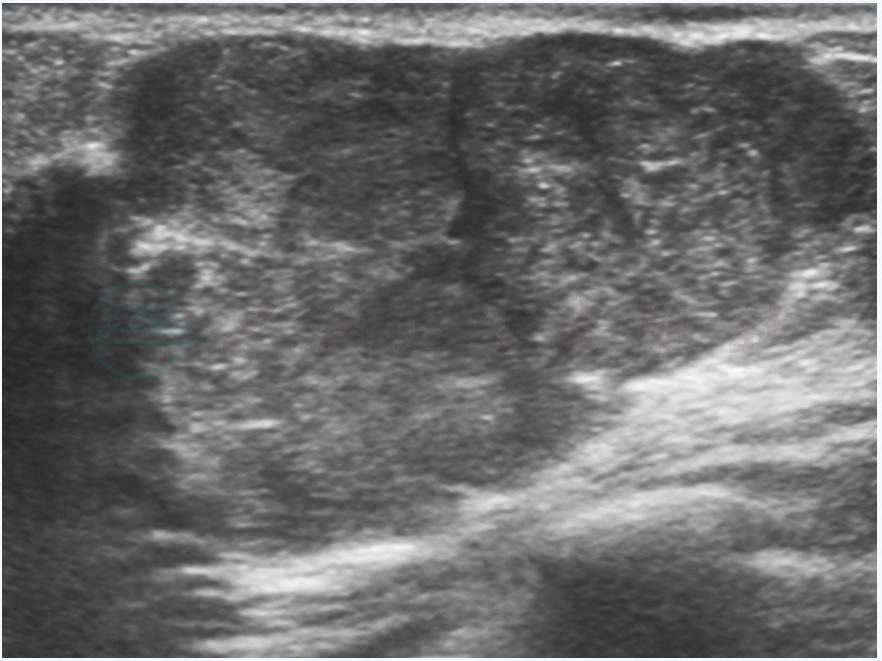

超声下乳腺纤维腺瘤肿块多数呈圆形或椭圆形,少数呈分叶状,水平位生长,大小不等,其直径多在1~4cm,边界清楚,形态规则,多有包膜,包膜薄而光滑,呈强回声,内部一般为弱-低回声,较大瘤体内常可见到条索状、细带状,亦可见到中等强度回声,散在分布。肿瘤内部可以发生变性,伴粗大不规则钙化,后方伴声影。若合并部分导管囊状扩张时,病灶内部可见小无回声暗区。彩色多普勒示肿瘤内部或周边可见彩色血流信号,RI<0.70,腺管增生为主的彩色血流信号丰富(图3)。

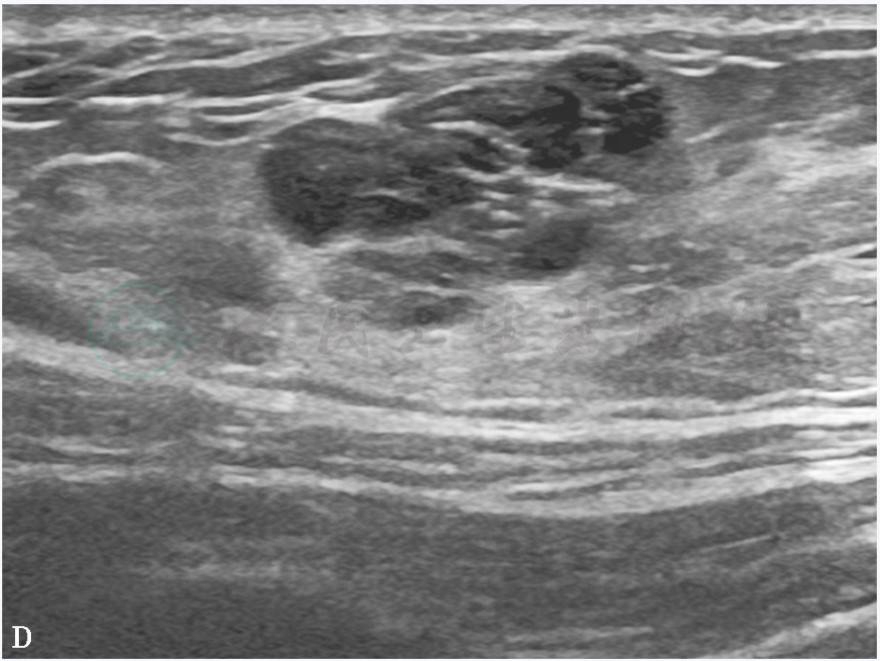

巨纤维腺瘤多见于青春期女性,肿块体积巨大,形态规则,边界清楚,边缘光滑。少数呈分叶状,肿块活动,内部多为弱回声,回声均匀,少数可不均匀,通常可检出不同程度的血流信号(图4)。

需要注意的是纤维腺瘤受激素影响较大,妊娠或哺乳均会使肿瘤短期内体积增大,形态改变,需要结合生理期与恶性病变鉴别。哺乳期纤维腺瘤的腺上皮也有分泌功能,瘤体回声增强,分布趋于均质,回声强度和分布状况与瘤体内腺上皮的比例有关。哺乳期结束后,激素水平下降,肿瘤体积可有不同程度缩小。

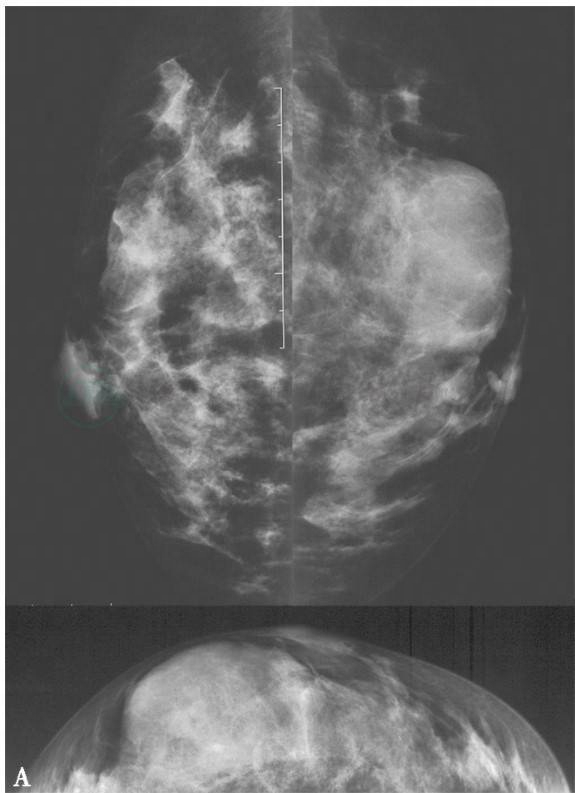

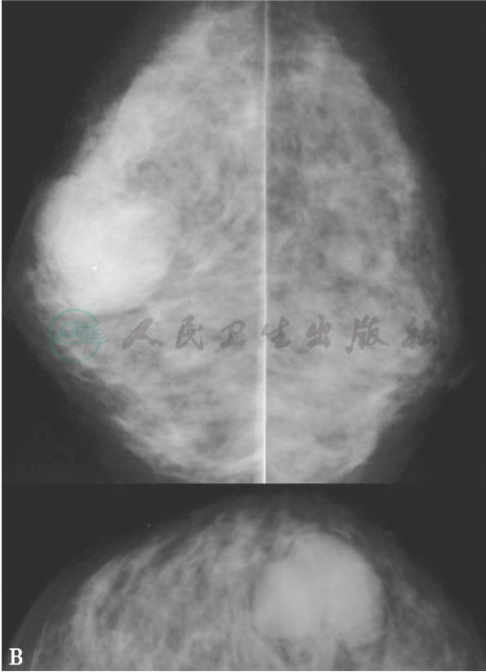

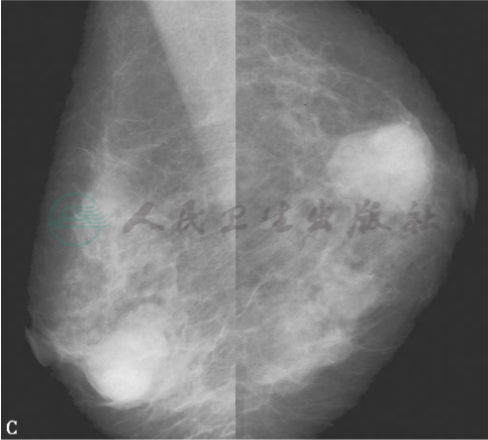

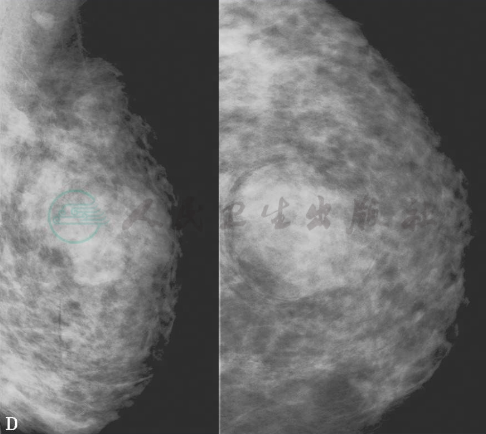

多数青少年患者有典型的临床表现,辅以超声检查即可诊断,但对有乳腺癌家族史等危险因素的患者,必要时需要予以X线摄影检查帮助鉴别诊断。X线影像表现为局限性病灶,在对局限性病变进行分析时,最应注意(最重要)的征象为病灶的边界及密度,其次为形态及大小。乳腺纤维腺瘤查体时为光滑活动的包块,病理检查多有完整的包膜,易与周围组织剥离,可解释大多数病灶在X线上边界光滑锐利的原因,有时由于脂肪组织的衬托,在其周围可见低密度晕环,这可与恶性肿瘤相鉴别。

纤维腺瘤的X线表现特点如下。①形态:肿块多呈圆形、卵圆形。若肿瘤各部分组织生长速度不一且受邻近结构阻挠也可呈现分叶状外观。②大小:肿块直径多在1~3cm,微小型仅几毫米,巨大者可>20cm。③边界:肿块边界清楚,包膜光滑锐利。手术病理多有完整的包膜,易与周围组织剥离,可解释大多数病灶在X线上边界光滑锐利的原因,有时由于脂肪组织的衬托,在其周围可见低密度晕环,这是纤维腺瘤的典型特征,可与恶性肿瘤相鉴别。也有部分肿块边界模糊不清。④密度:X线平片显示大多为等密度或稍高密度、均匀一致,透过病灶尚可见到与之相重叠的血管及小梁结构,这种密度特点使其易于与恶性肿瘤及囊肿鉴别。⑤钙化:纤维腺瘤能伴随着绝经而退化,在退化过程中,外观上发生变化且出现钙化沉积。典型退化的纤维腺瘤会出现爆米花样粗大钙化,容易在乳腺X线片上识别(图5)。

A

女,16岁,肿块呈卵圆形,边界清晰规则,包膜完整,内部呈均匀低或中等实性回声

B

女,21岁,包块周边见大分叶突起,回声均质

C

肿块内部出现粗大规则的斑块状强回声

D

哺乳期纤维腺瘤,瘤体边界清晰,内部回声不均,纤维分隔显示清晰,内部可见类囊性暗区

图3 乳腺纤维腺瘤超声表现

图4 乳腺巨大纤维腺瘤

女,20岁,巨纤维腺瘤,瘤体最大直径约6cm,回声略欠均质,血流不丰富

A

女,19岁,巨大肿块影,近皮肤处表现有“透明晕”征,近胸壁处与腺体密度一致,表现为没有明显的边界

B

女,25岁,分叶状高密度肿块影伴不完整的“透明晕”

C

女,33岁,右乳纤维腺瘤,X线右乳晕下见3.5cm×3.0cm的分叶状肿块影,内见多中心、多形性的微钙化影(怀疑为恶性,病理诊断为纤维腺瘤)

D

女,49岁,右乳纤维腺瘤,X线检查右乳外上见5.5cm×5.0cm圆形肿块影,有包膜,边界清,透过肿块可以看到腺体结构

图5 乳腺纤维腺瘤的X线表现

1.基本原则

(1)观察原则

纤维腺瘤对激素治疗和中医药治疗基本无效,不宜盲目采用。通过CNB病理确诊后进行随访观察医疗成本最低,适用于大多数生长缓慢或无变化的<3cm纤维腺瘤患者。对于纤维腺瘤患者,文献报道少数纤维腺瘤恶变现象,应用随访观察法乳腺癌的漏诊率极低。

对于拟随访观察的乳腺纤维腺瘤,应尽量取得病理学诊断,对于BI-RADS 3类以上的可疑乳腺纤维腺瘤,均应取得病理学诊断,包括细针穿刺活检(fine needle aspiration biopsy,FNAB)或CNB。FNAB诊断必须由经验丰富的病理学医师进行,由于标本量少而无法进行诊断的比例高达36%,故推荐进行CNB获取足够的组织量以利于良恶性的鉴别。如果活检确诊乳腺纤维腺瘤可以继续观察或完整切除,但当肿瘤引起局部外观改变、疼痛或其他症状或担心癌变时可完整切除。由于乳腺纤维腺瘤有自然消失的可能,对于< 20岁患者如果肿物自行消失或长期观察没有变化可能不需要活检,允许观察一段时间,但肿瘤≥2cm或≥25岁或考虑为复杂性乳腺纤维腺瘤已具手术指征。

推荐的观察频率为每6个月1次,推荐的检查方法为体检联合乳房超声。对于≥35岁患者,推荐加入钼钯作为随访检查方法。在随访过程中发现肿瘤生长迅速时,建议结束随访观察,接受外科干预。生长迅速的标准包括:①6个月内腺瘤最大直径增长> 20%;②<50岁患者肿瘤最大直径每月增长>15%,≥50岁患者每月增长>13%。

(2)病理检查原则

乳腺肿瘤手术,无论手术者对肿瘤诊断的把握性有多大,手术切除标本均应送病理学检查。

(3)无瘤原则

对于术前明确诊断者,尤其是青年患者,可以行“肿瘤剜出术”;对于肿瘤性质尚不确定,年龄>35岁的患者,应遵循“肉眼不见肿瘤”的原则,即切除相应的乳腺组织,可见肿瘤被四周肉眼观察为正常的乳腺组织所包裹,不得在任何方位上见到肿瘤。

(4)美学原则

随着微创技术的发展,乳腺纤维腺瘤治疗原则也在变化。由于患者美学要求的提高,开放手术活检已经成为次要选择,应首选真空辅助旋切活检(vacuumassisted breast biopsy,VAB),简称微创手术。开放性手术乳房切口设计应遵循美学、功能和照顾到可能再次行乳腺切除手术的需要等原则。考虑哺乳因素宜采用放射状切口,不考虑此因素者宜采用弧形切口或乳晕旁切口,位于乳房边缘或巨大肿瘤者可采用乳房基底边缘的弧形切口,经乳房后间隙入路切除肿瘤。另外,手术切口应不影响乳腺癌根治术(活检术后诊断为乳腺癌)的切口设计。肿瘤包膜完整又无子瘤者可行肿瘤摘除术,肿瘤包膜不完整或有子瘤者可行距肿瘤周围0.5cm组织在内的局部切除术,一个象限内多发肿瘤、年龄偏大者可行区段切除术。尽量减少在乳腺组织内使用丝线结扎,最好采用电刀手术,残腔大时宜尽量使用可吸收线缝合乳腺组织,不予缝合时宜放置管径较细的引流管。

2.手术时机

①未婚患者,可择期手术,通常因学习和隐私等原因安排在假期手术,以婚前切除为宜。②婚后未孕的患者,宜在计划妊娠前手术;妊娠后发现者,根据具体情况在妊娠3~6个月期间手术或密切观察。因妊娠和哺乳等均可能加速肿瘤生长,且这些生理阶段乳房胀大,使乳腺肿瘤的诊断符合率大为降低。③>35岁的患者可选择活检和治疗。因为这个年龄组少数早期乳腺癌表现与乳腺纤维腺瘤在临床上很难鉴别,常在门诊以“乳腺纤维腺瘤”手术,最后病理检查是乳腺导管内癌或浸润癌。

3.手术方式

(1)VAB

美国食品药品管理局(Food and Drug Administration,FDA)已经批准VAB用于<40岁良性乳腺肿瘤的微创切除治疗。微创手术是通过真空辅助高速旋切设备对乳腺组织进行微创切割术,临床上主要用于乳腺肿块的微创治疗和活检,能彻底切除微小病灶,且由于其是在超声引导下实施手术,因此能够准确测量病灶的数量、形态及大小,且其定位准确,并能将临床触诊及传统手术难以发现的乳腺异常病灶进行切除。微创手术的优点是切口微小,仅4mm,在超声引导下能完整切除肿瘤而不留明显瘢痕,美学效果好,能够满足乳腺良性肿瘤患者对外观的美学要求,特别适用于年轻女性或未婚未育女性,可作为临床上乳腺良性肿瘤手术治疗和活检的首选。并发症主要是术后血肿,少数可出现肿瘤再发或遗漏,特别是>2cm肿瘤,所以采用此术式治疗,肿瘤直径一般不宜>2cm。

(2)开放手术

传统开放式手术切除范围有保证,疗效肯定,但手术切口相对大且极易形成瘢痕,对患者的乳房外观造成影响,甚至有可能出现乳房畸形,造成患者心理伤害。目前仅对不适合或者不接受微创手术治疗的患者应用传统的开放手术治疗方式。

(3)其他微创技术

有文献报道治疗乳腺纤维腺瘤的微创技术有冷冻消融术和射频消融技术。美国FDA已批准冷冻消融术用于乳腺纤维腺瘤的治疗,主要采用超声引导氩气探针插入冷冻摧毁肿瘤。