英文名称 :fractures of maxilla

上颌骨骨折(fractures of maxilla)易发生于牙槽突、上颌窦以及邻近骨缝的薄弱部位,如上颌-额骨缝、上颌-鼻骨缝和上颌-颧骨缝附近等,故常伴有与这些骨缝相邻的额骨、鼻骨、颧骨等骨的骨折。眼眶、鼻腔、筛窦和颅前窝底等部位易受累及。典型上颌骨骨折,骨折线循骨质薄弱区分布,按发生部位,Le Fort将其分成三型(图1)。

Le Fort Ⅰ型:骨折线始自牙槽突底部,越过鼻中隔下份和上颌窦下部,水平向后,经上颌结节上方延伸至翼突。牙槽突与上颌骨其余部分分离。

Le Fort Ⅱ型:骨折线越过鼻骨,行向外、下方,经眼眶内壁至眼眶下壁,然后经上颌颧骨缝和颧骨下方向后达翼突。碎骨块呈锥形,上窄下宽。骨折累及筛窦、鼻腔侧壁、眼眶内壁和下壁以及上颌窦外后壁。颅前窝底可受波及。

Le Fort Ⅲ型:骨折线位置最高,横过鼻骨、眼眶内、外壁、颧骨上方和颧骨额骨缝,向后达翼突,形成完全的颅面分离。常伴颅底骨折。

图1 上颌骨骨折类型

Ⅰ.Le Fort Ⅰ型;Ⅱ.Le Fort Ⅱ型;Ⅲ.Le Fort Ⅲ型

CT因避免了组织影像重叠,在显示复杂的上颌骨骨折方面优势明显,并能发现邻近结构损伤情况,应作为首选检查方法。X线平片空间分辨率高,可显示明显的骨折。MRI在显示小的、不明显的线性骨折方面敏感性不如CT,但在显示软组织的损伤、鼻窦的积液、积血、眼眶内出血以及颅内损伤等方面价值超过CT。

1.X线表现

骨折线表现为不规则线状透亮影,骨折块可分离和错位。仔细分析骨折线的走行和分布可以确定骨折的类型。Le Fort骨折表现可不典型,如两型混合存在,或左右两侧类型不一,应注意观察。Le Fort Ⅰ、Ⅱ型骨折常累及上颌窦,故正位片上可出现上颌窦变形,窦腔密度增高和腔内气液平面等表现。Ⅱ、Ⅲ型均累及眼眶壁,除骨折线外,有时可见眼眶变形。如眼眶上缘至蝶骨嵴之间骨质不连续,表明合并有颅前窝底骨折。筛骨骨折后骨折线可不明显,但气房内积液有提示诊断意义。皮下积气表现为极低密度影,多为鼻窦受累,气体溢入皮下软组织所致。

2.CT表现

CT检查时应至少使用两个方向的扫描或重组,以避免遗漏在某一方向上与扫描平面平行的骨折。平片难以显示Le Fort氏骨折中翼突的受累、上颌窦后壁的断裂,以及颞下间隙的肿胀、积气,在CT上均可准确发现。眶下神经管损伤、眼眶内积血以及合并的颅内损伤,CT亦可敏感探查到。螺旋CT在不同方位上的多层面重组(MPR),可以清楚显示骨折线波及的范围和骨折片移位方向,有助于骨折类型的判断。三维表面重组显示骨折外部特征立体、直观,可为颌面外科提供更多信息(图2)。

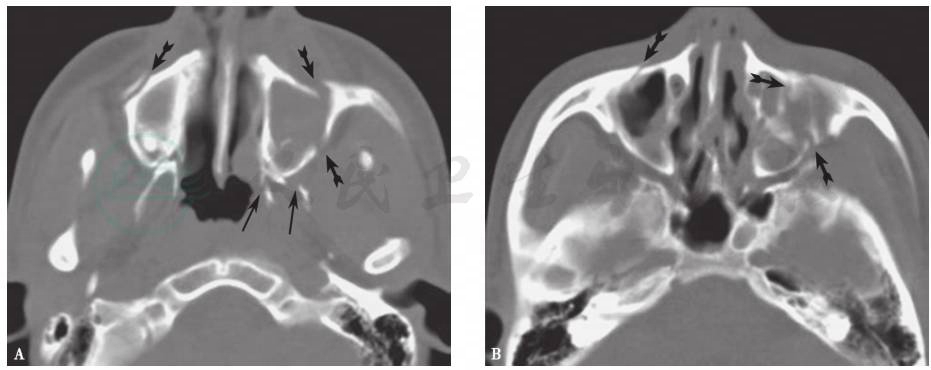

图2 Le Fort Ⅱ型骨折

A、B.CT横断面,A.经翼突横断面;B.经上颌窦上部横断面,示左侧翼突内外板骨折(A,直箭),同时可见双侧颧颌缝骨折,累及双侧上颌窦前壁、眶下缘以及左上颌窦后外壁(A和B,鱼尾箭);C.颌骨三维重组,示骨折线越过鼻骨,经眼眶内壁至眼眶下壁,向外下行经颧颌缝和颧骨下方(箭头),呈锥形

3.MRI表现

新近发生的骨折因骨髓水肿,常呈长T1长T2信号改变,即使没有显示明显骨折线时也高度提示骨折的存在。

1.应首先抢救生命。

2.有脑脊液鼻漏者严禁鼻腔填塞,局部及全身应用抗生素。

3.有深部难以控制的出血者,可先气管切开,再填塞止血。

4.上颌骨骨折应尽早复位固定,一般不超过2周。

5.复位固定应以恢复伤前正常咬合关系为标准,根据情况分别采用手法复位、牵引复位及切开复位;复位后可采用微型钛板固定。如采用牙弓夹板行颌间固定,一般固定需3~4周。

(1)手法复位:用于早期病例。

(2)颌间牵引:用于上颌骨横断骨折,需先行颅颌固定后,再行颌间弹性牵引。

(3)颅颌牵引:骨折后上颌骨明显向后移位者,需先行复位,颅颌固定后,再行颌间牵引。

(4)切开复位:陈旧性骨折已有纤维骨痂者,需先手术去除纤维骨痂,使骨折段复位后再行固定。如眶底骨折向下移位,眼球下移出现复视者,可行眶底复位或植骨来矫正。