感染是恶性肿瘤常见的并发症。占恶性肿瘤患者死亡的第一位。癌症患者在抗肿瘤治疗中会影响细胞免疫和体液免疫,粒细胞减少症或粒细胞缺乏,局部组织防御屏障破坏(各种穿刺术、灌注术、置管术),肿瘤坏死、肿瘤相关的梗阻(肺或泌尿道)营养不良及长期卧床,诸多因素导致患者容易出现感染,尤其是粒细胞缺乏导致的感染,是癌症的常见并发症,也是癌症患者死亡的常见原因之一。

病原体包括细菌、真菌、病毒及寄生虫。约有95%以上的感染的病原体是细菌。有50%的发热性中性粒细胞减少症经临床证实存在有感染,但只有25%有微生物学证据,历史上最常鉴别出来的危及生命的G-菌为铜绿假单胞菌,大肠埃希菌,克雷白杆菌。目前发热性中性粒细胞减少症期间的感染中,经微生物学证实有三分之二是G+菌感染,常见的G+需氧球菌(草绿色球菌,凝固酶阴性葡萄球菌,金黄色葡萄球菌)。部分G+菌感染仅对万古霉素和替考拉宁敏感。坏死性黏膜炎,直肠周围脓肿蜂窝织炎,腹腔内或盆腔感染,坏死性中性粒细胞减少性结肠炎,鼻窦或牙周脓肿,常并发厌氧菌的感染。

真菌性病原(念珠菌、曲菌)通常出现较晚,作为继发性感染出现在粒细胞减少时间长和使用抗生素的患者中。

常见的病毒性感染的病毒包括单纯疱疹病毒,带状疱疹病毒,巨细胞病毒,EB病毒,呼吸道合胞病毒和流感A病毒。

肿瘤患者并发感染最常见的疾病是肺炎、败血症、腹膜炎、泌尿系炎症。口腔溃疡和带状疱疹也较常见。

应常规做肺部X线检查,对持续存在肺部症状者应及时复查。对于顽固性发热或有感染征象的患者,据需要行B超、CT、MRI等其他影像学检查以协助诊断。

需要及时有效的控制感染,重症感染的患者在未确诊或无法确定病原体时,最初的治疗应该选择高效杀菌广谱抗生素经验性治疗,一旦明确感染病原体的类型后,及时更换为敏感的窄谱抗生素,实行降阶梯治疗。

(一)经验性治疗

癌症患者的体温>38.5℃;或一日连续 3次>38℃;超过38.3℃持续1小时2次时提示有合并感染的可能。对于轻度感染可口服头孢克洛或左氧氟沙星等,对不危及生命的中度感染可选用第三代头孢菌素。对于可能危及生命的重度感染,单药可选择碳青霉烯类(亚胺培南、美罗培南、厄他培南)或第四代头孢菌素,头孢他啶。两药联合治疗:广谱β-内酰胺类加氨基糖苷类。近期的研究提示,碳青烯类抗菌谱最广,可以杀灭院内顽固性细菌,具有良好的耐酶性,使β-内酰胺环不被细菌产生的酶分解,其耐药性最低为5%(头孢他啶为8%,头孢曲松钠为32%,头孢噻胺为38%),而且与其他β内酰胺类抗生素无交叉耐药。因此,对于高危重症患者应选单药治疗,如亚胺培南-西司地丁钠1.0g静滴,每8小时1次,或头孢吡肟(马斯平)2g静滴,每8小时1次或头孢他啶2g静滴,每8小时1次(不推荐头孢曲松,因为抗假单孢菌作用弱)直到热退后5~7天。只有革兰阳性葡萄球菌感染风险高时(静脉留置通道,重度黏膜炎,耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌感染)可加用万古霉素。广谱抗生素连续用5~7天以上,应考虑予预防真菌感染药物,如氟康唑50g,口服,每天一次。

(二)特殊感染治疗

1.粒细胞缺乏伴感染

(1)保护性隔离,当中性粒细胞绝对计数<0.5×109/L时最好收住层流病房对患者进行保护性隔离,减少患者发生外源性感染机会,无条件者需简易隔离,每天对隔离病房进行紫外线消毒2~4次,每次30分钟。

(2)注意皮肤,口腔,上呼吸道,泌尿道的护理,必要时应予以支持治疗。

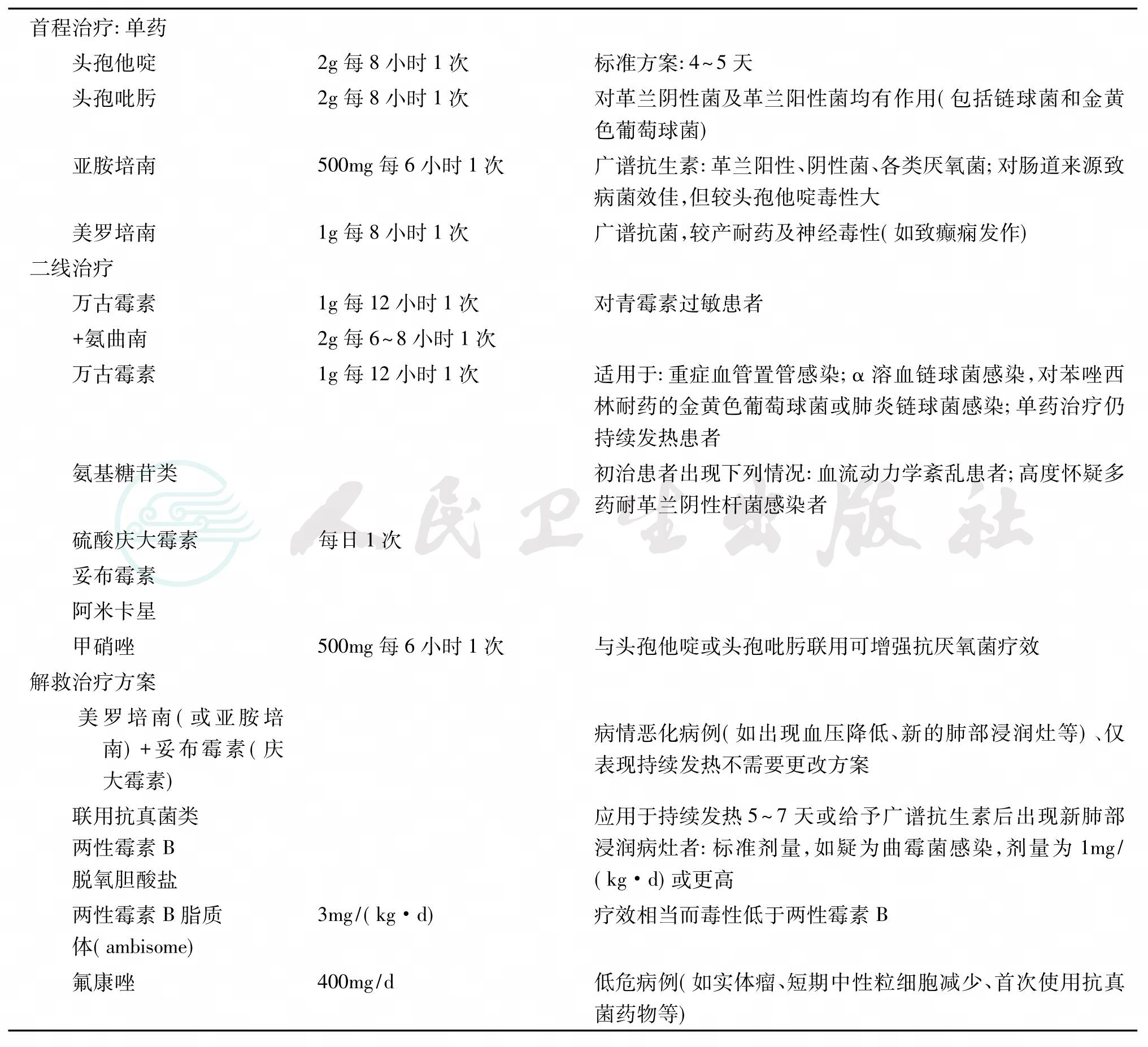

(3)抗生素的应用,对于患者中性粒细胞绝对计数<0.5×109或预计未来2天后出现<0.5×109合并体温≥38℃持续1小时,或口腔体温≥38.5℃ 1次,应进行风险评估。立即从血液,尿道直肠咽喉及其他可见损伤处取样进行细菌培养。常规行X线胸部检查。根据临床评价后进行初始抗生素治疗,嗜中性粒细胞减少性发热治疗原则归纳见表2。

表2 嗜中性粒细胞减少所致发热治疗原则

治疗3~4天后重新的临床评定,如果广谱抗生素使用3~4天后仍发热,可能存在非细菌感染,或新的感染,原始感染未清除(脓肿、静脉留置管通路感染)抗生素量不足,药物热,肿瘤热,应针对这些可能的发热原因进行反复检查以明确病因给予最佳治疗。

(4)特殊情形的治疗

1)低血压患者,可选用广谱抗生素包括β-内酰胺类+氨基糖苷类+万古霉素

2)肛周蜂窝织炎,齿龈炎或可疑腹腔内感染,可使用亚胺培南或美罗培南或加甲硝唑或替硝唑或奥硝唑。

3)肺部感染(军团菌,衣原体肺炎,可使用阿奇霉素)

4)院内获得耐药性革兰阴性菌感染,碳青霉烯类(亚胺培南和美罗培南)疗效优于头孢菌素(头孢他啶和头孢吡肟)

5)青霉素过敏患者,氨曲南+万古霉素。

(5)刺激骨髓造血:粒细胞集落刺激因子(granulocyte colony-stimulating factor,G-CSF,75~150mg皮下注射每日1~2次,粒-巨噬细胞集落刺激因子150~300mg皮下注射,每天1次,一般连续用7~14天。)

2.真菌感染

长期嗜中性粒细胞减少与机体真菌感染密切相关,且死亡率较高,美国感染病协会(ID8A)出版的指导方针也推荐在持续发热5~7天后,开始加用经验性抗菌治疗,治疗常用方案如下:

(1)无真菌感染低危患者,氟康唑200mg/d,口服至发热停止且ANC>500/ml即可停用。

(2)白念珠菌感染可选用氟康唑200mg静滴,每天1次,首次加倍,连续7天,然后在末次念珠菌感染后检查阴性后,再口服氟康唑100mg,每天一次,用2周。

(3)深部组织真菌感染如侵袭性肺曲霉菌病:卡泊芬净首次70mg静滴维持剂量50mg/d;伏立康唑,第1天6mg/kg静滴,每12小时1次,然后4mg/kg,每12小时1次;或两性霉素B,首次0.1mg/kg静滴,每天1次,以后每天增加5mg,直到0.65mg/kg,总量2~3g。治疗时间取决于患者机体状态及临床效果。

3.血管内导管相关性感染

对于长期置导管患者出现不明原因发热,血管内装置周围的炎症或者化脓,不明原因的血行感染、感染性休克、心内膜炎、肺脓肿等的患者应高度警惕血管内导管相关性感染的可能。需分别通过导管和外周静脉抽取双份血培养,当出现下列情况时,应高度怀疑为导管相关性感染:导管血培养结果阳性,而外周血培养结果阴性;导管血培养和外周血培养结果具有量的差异[导管血培养菌落形成单位(CFU)比外周血培养高 5~10倍,或者>100CFU/ml];导管血培养和外围血培养出现阳性结果有时间上的差异(>2小时);如果导管血培养和外周血培养结果均为阳性,且无其他原因,也应怀疑为导管相关性感染。如果更换或取出的导管应行导管细菌培养和菌落数定量检查。如果导管细菌半定量培养菌落数达到15CFU或者定量培养达到102CFU,同时伴有局部或全身感染的症状,则提示导管相关性感染。

治疗:

最好的治疗方法是更换或取出导管。对于局部的感染,无菌血症没有脓肿,蜂窝织炎,发热或并发症者给予拔除导管继续随访。对于局部感染并发热的患者,需拔除导管并给予静脉抗生素应用。对于脓肿或蜂窝织炎及存在菌血症的患者需要经验性静脉抗生素应用及拔除导管。据经验血管内导管相关性感染大多数为G+菌感染,少数为G-菌或真菌感染,经验性治疗一般选用万古霉素0.8g静滴,每天2次,或头孢哌酮-舒巴坦(舒普深1.0g静滴,每天2次),待导管病原菌培养的结果更换敏感抗生素。

4.疱疹病毒感染

(1)巨细胞病毒感染:更昔洛韦5mg/kg静滴,每12小时一次,用 14~21天,维持期,更昔洛韦每天5mg/kg静滴,连续14天。

(2)带状疱疹病毒感染:阿昔洛韦5mg/kg静滴,每8小时1次,用7天。