烧伤是由物理或化学因素造成的一种损伤,在平时和战时均可发生,其致伤因素主要包括热、电、放射线、化学物质等。

小面积烧伤仅产生局部病变;当发生中度以上烧伤时,除局部产生充血、水肿或细胞坏死及血管闭塞等病理改变以外,全身尚可产生不同程度的病理生理变化。

(一)皮肤变化

体表接触热源后,由于热力的强度和接触时间以及人体各部位皮肤厚度的不同,产生Ⅰ度、Ⅱ度和Ⅲ度烧伤。正常皮肤具有屏障作用,可防止电解质、蛋白质丢失和大量水分蒸发以及细菌侵袭。皮肤烧伤后,立即出现三个同心圆带,内为凝固带,中间为淤滞带,外层为充血带,不显性失水大量增加,可达正常皮肤的15~20倍,坏死的细胞常成为细菌的良好培养基,创面易于继发感染。

(二)循环系统变化

皮肤烧伤时微循环变化包括两方面:一方面微循环中微血栓形成使血流停止,皮肤坏死范围和深度扩大;另一方面血管通透性增高,血浆渗出,局部肿胀,促使患者发生休克。有时因微循环内弥漫性微血栓形成,消耗凝血因子而引起出血倾向即弥散性血管内凝血(DIC)。

1.局部血流中断

烧伤后,局部动脉和静脉血流立即中断,Ⅲ度烧伤部位血管不可逆栓塞;但Ⅱ度烧伤如创面保护良好,动静脉循环可在24~48小时内恢复,若任其干燥、受压或继发感染,血管亦发生栓塞,可使创面加深。

2.毛细血管通透性增加

烧伤面积大于30%者,除局部外,全身血管通透性增加,使血管内血浆样液体从创面渗出或进入组织间隙形成水肿。渗至创面的液体如果表皮未破即形成水疱。渗出液中含有蛋白质和电解质,其蛋白质的浓度约为血浆中的一半,而电解质含量与血浆相仿。烧伤的渗出量与烧伤面积有关,面积越大,渗出液越多,渗出的速度在伤后6~8小时内最快,以后逐渐减慢,至伤后48小时渗出量达最高峰。在渗出速度逐渐减慢的同时,毛细血管通透性逐渐恢复正常,渗出至组织间隙的液体和电解质等也开始经淋巴系统回吸收,临床表现为水肿渐退、尿量增多、创面干燥。

3.血液浓缩

烧伤后大量血浆样液体从血管内丢失,使血液浓缩,血黏稠度增加,与血细胞比容成正比,导致血液淤滞。

4.血流动力学变化

主要是心输出量减少和周围循环阻力增加,大面积烧伤后,心输出量可急剧下降至正常值的20%~40%,治疗后在24~36小时内缓慢恢复。周围循环阻力增加可能与伤后去甲肾上腺素分泌增加以及周围血管对去甲肾上腺素敏感度增加有关。

上述循环系统变化和不显性失水大量增加是烧伤后早期产生低血容量性休克的基本病理生理基础。

(三)水与电解质平衡改变

由于大量血浆样液体渗出和创面水分的蒸发,伤员多呈脱水现象。在烧伤早期,水、钠从创面丧失,其中钠离子向细胞内转移,钠较水分丧失尤多,故多表现为低渗性脱水;在烧伤后期,水分主要由创面蒸发丧失较多,电解质丢失较少,因而多表现为高渗性脱水。

烧伤后电解质变化主要表现为低钠血症和暂时性高钾血症。烧伤后钠离子从创面渗出丢失,并从细胞外液进入受损的细胞内,醛固酮分泌的增加仍不能纠正钠离子的丢失,故伤员多呈低钠血症。在烧伤后期或并发严重感染和败血症时,也可出现高钠血症。烧伤早期可出现暂时性高钾血症,是由于大量钾离子从细胞内逸出以及从烧伤组织和红细胞内释出所致。但在临床上常见的是低钾血症,因为在充分补液的情况下尿钾排出增多,大量钾离子从创面及消化道(如呕吐、腹泻)丢失。

由于上述循环与水电解质平衡的变化,烧伤早期多出现代谢性酸中毒,并常继发呼吸性酸中毒,这是因为呼吸道梗阻、肺水肿、肺部感染及中枢性呼吸抑制等所致。

(四)免疫功能改变

伤后低蛋白血症、氧自由基增多、多种因子(如PGI2、IL-6、TNF等)释出,均可使免疫功能紊乱。中性粒细胞的趋化、吞噬和杀伤作用也削弱,所以烧伤后容易并发感染。

(五)代谢改变

烧伤高代谢反应以心输出量、每分钟换气量、体温增加及负氮平衡为特征。反应程度直接与烧伤面积成正比。当患者烧伤面积大于50%全身体表面积时,其代谢达到静息状态能量代谢的1.5~2倍。超高代谢与肾上腺素和去甲肾上腺素的释放、产热、创面蒸发、热丢失的增加,以及IL-1、IL-6和TNF的释放等有关。烧伤后的其他代谢改变与一般的创伤相仿。

了解烧伤的病理生理及其发展过程,才能估计烧伤的严重程度,因为不同面积和深度的烧伤严重度不全相同。计算烧伤面积并估计其深度,全面检查有无合并其他损伤,才能决定烧伤的严重程度。

(一)烧伤面积的估计

以烧伤区占体表面积百分比表示。国内常用中国新九分法和手掌法,后者用于小面积烧伤,即以伤者本人的一个手掌(指并拢)占体表面积1%估计。

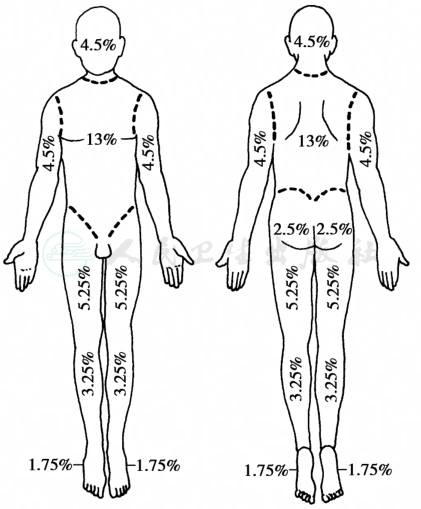

新九分法是将人体各部位分别定为若干个9%,主要适用于成人;对儿童因头部较大而下肢较小,应稍加修正,具体计算见表1和图1。

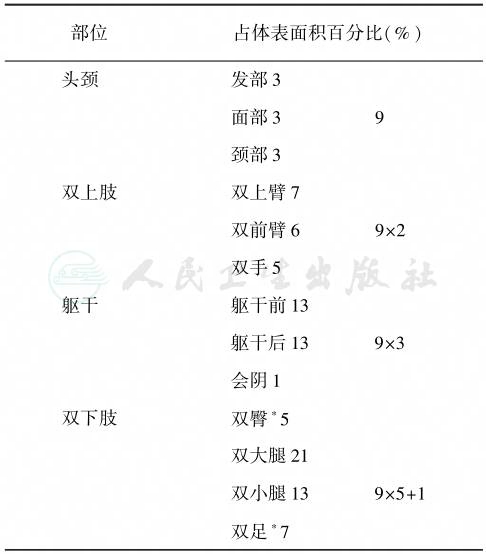

表1 烧伤面积新九分法

注:∗成年女性的臀部及双足各占6%;儿童头颈部面积=成人头颈部面积+(12-年龄);儿童双下肢面积=成人双下肢面积-(12-年龄)。

图1 烧伤面积新九分法示意图

诊断烧伤面积,目前也在应用计算机技术,多采用图像自动扫描法。根据烧伤部位面积与总体表面积的相对关系,计算出烧伤总面积,自动显示在屏幕上并自动记录。采用计算机技术将使烧伤面积的诊断更为准确。

(二)烧伤深度分类

仅列出国际通用的三度四分法。

Ⅰ度(红斑型):损伤表皮浅层,生发层健在。表现为红斑、灼痛、感觉过敏。经3~5天脱屑愈合,不遗留瘢痕。

Ⅱ度(水疱型):皮肤断层损伤,完整性已破坏,特征为水疱性损害。分为:

浅Ⅱ度:损及真皮浅层及真皮乳头。表现为剧痛,感觉过敏,水疱形成,壁薄,基底潮红或红白相间,明显水肿。1~2周愈合,可有色素沉着,不留瘢痕。

深Ⅱ度:损伤达真皮深层,可有或无水疱,撕去表皮见基底较湿、苍白,水肿明显,痛觉迟钝。3~4周靠残存附件上皮细胞增殖修复,有色素变化和瘢痕形成。

Ⅲ度(焦痂型):损伤皮肤全层,附件全部受累,深达皮下脂肪,甚至伤及筋膜、肌肉、骨骼和内脏等。外观皮革样、蜡白、焦炭化,感觉消失、干燥,可出现树枝状静脉栓塞。遗留瘢痕甚至毁容和功能障碍。

(三)烧伤严重程度分类

1.轻度

Ⅱ度烧伤面积10%以下。

2.中度

Ⅱ、Ⅲ度烧伤面积11%~30%,Ⅲ度<10%。

3.重度

总面积30%~49%;或Ⅲ度烧伤面积10%~19%;或Ⅱ度、Ⅲ度烧伤面积虽不达上述百分比,但已发生休克或呼吸道烧伤或有较重的复合伤及化学物品中毒等。

4.特重

总面积50%以上(不计Ⅰ度烧伤);或Ⅲ度烧伤20%以上。

(一)化学烧伤

1.强酸烧伤

损伤机制为蛋白凝固和组织脱水。各种不同的酸烧伤,皮肤所产生的颜色变化不尽相同。硫酸烧伤的创面呈棕黑色;硝酸烧伤使皮肤先呈黄色,以后转为黄褐色;盐酸烧伤呈灰黄色;苯酚使皮肤先呈白色坏死,后转为墨绿或青铜色,苯酚经皮肤吸收后可致尿闭和尿毒症。氢氟酸烧伤当时不引起疼痛而易被忽视,但可渗至皮下,氟离子和组织中的钙离子结合导致细胞膜对钾离子的通透性增强,影响神经,引起剧痛,发生脂肪坏死以及难以愈合的溃疡。

急救时用大量流动清水冲洗约半小时,残留的酸性物质再用2%碳酸氢钠溶液中和。苯酚不溶于水,可先用50%~70%乙醇中和(不可用于眼部),再用清水冲洗。复苏用液量宜加大,并可使用利尿剂,肾功能明显损坏时,可用透析疗法。氢氟酸是一种强烈的腐蚀剂,有脱钙和溶解脂肪作用,宜早期切痂,局部注射葡萄糖酸钙溶液0.5ml/cm2。氯磺酸遇水分解为硫酸和盐酸,比一般酸烧伤更为严重。

2.强碱烧伤

常为苛性碱(氢氧化钠、氢氧化钾)、石灰、氨水和电石等。损伤机制为组织脱水、形成碱性蛋白和皂化脂肪。由于能持续向深层穿透,容易形成深度烧伤,创面呈黏滑的焦痂。生石灰遇水产生氢氧化钙并释出大量热能,成为热力和化学的复合伤,创面较干燥,呈褐色。氨水接触皮肤后与一般的碱烧伤相似;氨蒸气烧伤的创面呈黑色皮革状焦痂,浅度烧伤有水疱;吸入氨气体可导致咽喉水肿和肺水肿。工业用的电石(CaC2)遇水后产生乙炔和生石灰(CaO),并释出大量热能,其烧伤同石灰烧伤;电石颗粒嵌入组织内可继续加深创面损害;乙炔生成时产生的磷化氢可引起全身磷中毒。

急救处理用大量清水冲洗,至少半小时,一般不用中和剂。口鼻腔碱烧伤时可用1%醋酸、2%硼酸或5%氯化铵溶液清洗或漱口。石灰颗粒以及嵌入组织内电石颗粒应先去净,再用水冲洗。

3.磷烧伤

平时见于火药、火柴、染料和农药杀虫剂的烧伤,战时见于含磷的凝固汽油弹和炮弹等杀伤中。磷燃烧后直接引起烧伤,并氧化为五氧化二磷,遇水成为磷酸,对皮肤有腐蚀作用。无机磷经创面吸收后可损害肝、肾功能。现场急救时,先以大量清水冲洗,然后清除磷颗粒。用1%硫酸铜液涂在皮肤上,磷遇硫酸铜变成黑色的磷化铜,在暗室内用镊子去除发光的磷颗粒,再用大量清水冲洗,后用5%碳酸氢钠溶液以中和磷酸。硫酸铜本身可经创面吸收而引起中毒,故不宜大量应用。创面切忌用油质敷料,因可溶解磷而加速吸收,也不可直接暴露空气中,以免残留的磷氧化释出热能。

4.镁烧伤

镁在空气中能自燃,与皮肤接触可引起烧伤,形成的溃疡可向深部发展,须切除全部受伤组织,然后植皮或延期缝合。有全身中毒症状时,用10%葡萄糖酸钙20~40ml静脉注射,每日3~4次。

(二)瓦斯爆炸烧伤

矿井内瓦斯爆炸后产生高温和多种有毒气体,并形成强烈的冲击波,除导致爆震伤外,还可引起挤压伤、骨折等合并伤,既是烧冲复合伤,又是烧伤复合中毒。抢救治疗中必须全身系统详细检查,注意有无CO、CO2和NO2中毒表现,立即吸氧,密切注意病情变化。有精神症状时,可用氯丙嗪。输液扩容的同时,可予适量溶质性利尿剂或高张盐溶液,以避免或减缓脑水肿、肺水肿的发生。

(三)放射性烧伤

主要指皮肤受到大剂量电离辐射而引起的损伤,急性损伤可发生皮肤组织坏死,慢性损伤可引起淋巴水肿甚至皮肤癌变。临床表现为四期:早期反应期、潜伏期、症状明显期和恢复期。按其损伤程度可区分为脱毛反应、红斑反应、水疱反应和溃疡反应。急救应尽快脱离放射源,消除放射性沾染,保护损伤部位,综合采取止痛、抗感染和必要的外科处理,局部治疗和全身治疗结合进行。