英文名称 :subretinal membranes

中文别名 :视网膜下膜

视网膜后膜(subretinal membranes,SRM),或称视网膜下膜,是视网膜外表面的细胞增生性膜,是视网膜周围膜的一种成分。对它的描述最早可追溯到19世纪中期。但有关SRM的各种病理作用和临床表现却很少引起注意。随着玻璃体手术的发展及对PVR的研究进展,对其认识逐步深入。虽然SRM主要与PVR有关,但它也出现在其他类型的视网膜脱离中,如在牵拉性或渗出性视网膜脱离中,因此作为一个相对独立的部分讨论。

SRM常见于孔源性视网膜脱离和视网膜脱离术后,但在以下情况也可见到:视网膜血管病,如Coats病、糖尿病视网膜病变、视网膜血管瘤、视网膜中央静脉阻塞;视网膜后纤维增生性葡萄膜炎综合征;眼内肿瘤,如虹膜和脉络膜黑色素瘤;以及早产儿视网膜病变等。但SRM的处理主要与孔源性视网膜脱离手术复位的关系密切。

据Wallyn报告,629例视网膜脱离的患者,术前只在20例发现有SRM(3%)。事实上,SRM的发生率远高于此,因为大多数SRM不产生明显的视网膜牵拉而未引起注意。Lewis等对155眼孔源性视网膜脱离伴发PVR的手术病例进行了详细分析,发现72眼(47%)有SRM,而术前检出率只有25%。有SRM的患者在年龄、性别、种族、原先手术、术前视力、裂孔数目、视网膜脱离的时间以及前部和后部PVR的程度上,与无SRM的病例无显著差异。但在发生SRM的眼,以前手术的次数多,说明这些眼存在细胞增生或复发的趋势。曾认为SRM的发生与视网膜长期脱离有关,这可能因为视网膜长期脱离而变薄,透明度增加,SRM容易被发现。

早先,人们认为SRM是视网膜下纤维蛋白凝固所构成(Duke-Elder,1967)。1980年,Machemer在玻璃体手术中成功地切除了SRM,使组织学研究成为可能。已证实RPE细胞是其主要的细胞成分。其他还可见胶质细胞、巨噬细胞、纤维细胞、肌成纤维细胞等,与视网膜前膜的细胞成分类似。RPE在不同的生化环境中可转变为巨噬细胞样、成纤维细胞样及肌成纤维细胞,并具有合成胶原的能力,这符合RPE细胞的上皮间充质转变(EMT)的特征。除了细胞成分外,胶原是SRM的主要基质成分,使后膜形成以胶原为中心的条带或片状结构,与后膜的张力、强度有关。可对抗RPE层的复位力量。术中可观察到当SRM被切断后,退缩回周边部。

(一)治疗

SRM一般不产生明显的影响,无须手术处理。但约1/4的SRM需要手术切断或取出,以便使视网膜复位。

1.手术适应证

阻止视网膜复位的SRM需要切除,这往往要在术中才能决定:①出现“餐巾环”样改变;②术中当切除玻璃体、剥除视网膜前膜后,如果视网膜仍不复位,且有扭曲和收缩时;③有些病例在气液交换后,仍有持续牵拉的证据时。手术目的是松解牵拉,而不是完全切除掉SRM。SRM与RPE层和视网膜外层只在一点或多个黏着,而其他部位可在条带上移动,这是一些病例只需切断而不需去除条带即可使视网膜复位的原因。

2.方法

切除SRM可从内、外两路进行。外路法已不再应用,方法与视网膜下液引流技术相似。而主要应用内路法。为了直接处理增生膜,在完成玻璃体切除后,先剥除前膜,当判断SRM可能阻碍视网膜复位时,才需要切断或切除后膜。

为松解SRM产生的牵拉,要从SRM前或附近作视网膜切开,切口与视网膜的神经纤维平行,以减少视野损害。切口应在上方视网膜或黄斑区之外。具体方法:①如SRM离切口很近,用镊子从原裂孔或视网膜切口伸入,把SRM拉到视网膜切口处切除。去除条带时,应使它垂直于视网膜,避免视网膜切口扩大。可旋转眼内镊,使SRM与视网膜外层和色素上皮层分离再取出。对分支状条带,要抓住分支前较厚的一点。有些条带紧密粘连于视网膜外层,或切除时可能因牵拉而撕裂视网膜时,只需多处切断后膜,而不勉强去除。②对环绕视盘的环形或半月形条带,先在视盘鼻上方作视网膜切开,再剪断之。如一端不退缩,则切除。已剪断的条带如不能切除,就留在眼内。如牵拉仍存在、并阻止视网膜复位,需要增加视网膜切口,完全切除或剪成数段,直到牵拉完全松解。③对后极部半月形的SRM,要作至少90°、通常为90°~180°大的视网膜切开,翻转视网膜,再切除之。如果致密的片状后膜阻止视网膜复位,要作更大范围的视网膜环形切开,或从原巨大裂孔部位翻转视网膜,从视网膜外层分离膜。对视网膜切开处最后要用激光凝固。

3.手术并发症

发生率约为25%,主要包括脉络膜和视网膜出血,未计划的视网膜切口扩大等。出血和切口扩大常发生在牵拉后极部致密的半月形条带时。在切断环形后膜之后,沿视网膜切线方向抽出后膜,将很少发生视网膜切口扩大的情况。对后极部的半月形后膜,只作局部视网膜切开会严重损害视野并波及黄斑,因此在前部做大的视网膜环形切开,翻转视网膜后再切除SRM可能会安全些。术后SRM复发率约为10%。慎重选择手术病例,才能减少并发症。

4.效果评价

多数病例可使视网膜在术中复位。术后约一半病例视力提高。少数获得相当的视力,但视力预后明显较差,这与光感受器不可逆的损害、视网膜脱离程度、时间、手术操作接近黄斑及手术次数等因素有关。

(二)视网膜裂孔的预防性治疗

新鲜的视网膜脱离前的先兆症状来自于玻璃体后脱离(posterior vitreous detachment,PVD)。导致视网膜脱离的裂孔常常是有症状的。因而区分有意义的视网膜裂孔及时进行预防性光凝治疗对于预防视网膜脱离的发生有着积极的意义。视网膜脱离的患者常常合并视网膜格子样变性、视网膜小束等,常常误认为是视网膜脱离的危险因素,正确认识视网膜脱离的危险因素才能正确掌握视网膜脱离的预防。

1.有症状的视网膜裂孔

当新鲜的PVD导致视网膜裂孔形成时,由于玻璃体对视网膜的牵引产生不断增强的闪光感和漂浮物称为有症状的视网膜裂孔。这种持续的牵引往往导致视网膜马蹄形裂孔的形成。如果及时围绕产生症状的裂孔行有效的光凝治疗可以阻止视网膜脱离的发生。外伤性的裂孔和锯齿缘离断发生视网膜脱离前常常有症状,应对这种有症状的外伤性视网膜裂孔和离断进行光凝的预防性治疗。有症状的带盖的裂孔通常不发生视网膜脱离,如果裂孔上有视网膜血管跨过,通常需要进行预防性光凝治疗。Byer随诊了46只无症状的带盖的视网膜裂孔眼长达11年,Davis跟踪了28只视网膜脱离眼的对侧眼长达5年,这74只眼没有一只发生视网膜脱离。

2.无症状的视网膜裂孔

无症状的带盖的视网膜裂孔和圆形萎缩孔很少导致视网膜脱离。急性有症状的PVD也可以发生在有萎缩孔的眼,但是症状或体征与萎缩孔无关。大约5%的眼有作者报告可发生视网膜脱离,但没有临床随机对照的研究证明。

3.格子样变性

格子样变性(lattice degeneration)是后天获得性视网膜变性,10岁以上人群患病率8%,双眼患病率42%,常发生在近视眼,合并圆形萎缩孔达40%,原发孔源性视网膜脱离发生率2%~4%,20%~30%的视网膜脱离眼有格子样变性。20%~30%的格子样变性造成视网膜脱离,有两种机制:

(1)当PVD时可在格子样变性区周围特别是格子样变性区后缘由于玻璃体的牵引形成马蹄形视网膜裂孔。

(2)格子样变性区内可有小圆形萎缩孔,年轻人近视患者可以发生局限的视网膜脱离,这种脱离可以发展,需要密切随诊。一般情况格子样变性区和萎缩性裂孔不需要作预防性治疗。Byer研究了276个患者合并格子样变性423只眼,随诊了11年,其中150只眼有萎缩孔,10只眼有局限的约1PD范围的视网膜下液,423只眼中有3只眼发生了临床视网膜脱离,3只眼中有2只眼与萎缩孔有关,均发生在20余岁的年轻人,1只眼发生有症状的视网膜裂孔。这些资料提示格子样变性是否合并萎缩孔与后发生的视网膜脱离无关,无论是否另一眼发生过视网膜脱离,都不是视网膜脱离的高危因素。Folk回顾性地分析了因视网膜脱离合并双眼格子样变性的388个病例,非手术眼237只眼进行了预防性光凝,151只眼未进行治疗。7.9年的观察期内预防治疗眼有3眼发生视网膜脱离(1.8%),而非治疗眼有9只眼发生(5.1%),临床观察的意义不够确定。

(三)预防性治疗

1.推荐的适应证(引自美国AAO的PPP)

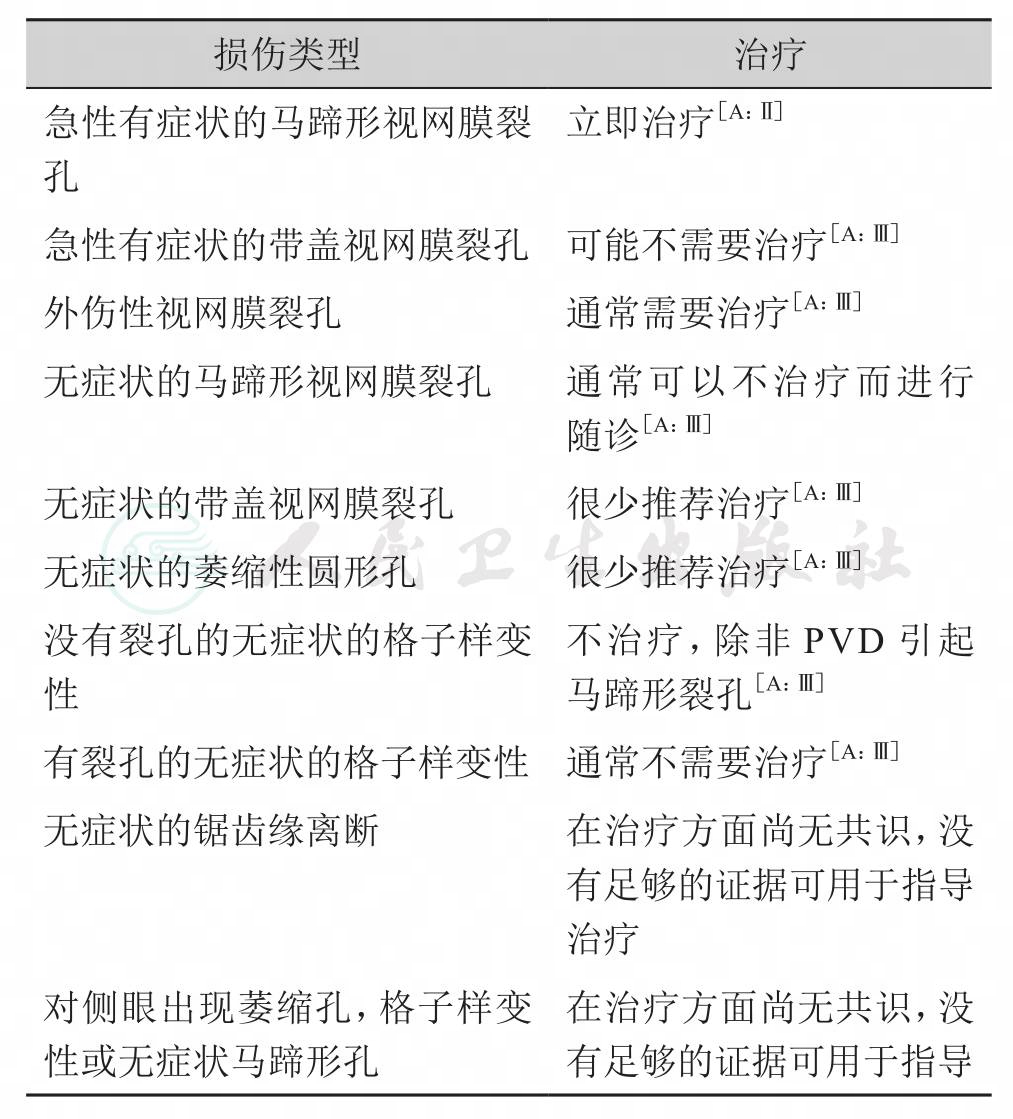

见表1。

表1 治疗的选择

PVD =玻璃体后脱离

(此表由中华医学会眼科学分会编译)

2.治疗手段

(1)光凝:用热效能激光围绕裂孔进行光凝,一般使用2级反应光斑。

(2)冷凝:裂孔周围出现视网膜下液体,光斑反应不佳时可以采用冷凝。

1.对格子样变性合并或不合并小圆形裂孔及无症状的视网膜裂孔进行临床随诊的患者,要告知患者视网膜脱离的风险小,预防性治疗可能是无效的。

2.对格子样变性合并或不合并小圆形裂孔及无症状的视网膜裂孔进行临床随诊的患者,告知一旦出现漂浮物增加、视野缺损或视力下降等症状,要立即就诊。