视网膜巨大裂孔(giant retinal tear)是指裂孔环形边缘所对应的角度大于或等于90°,也就是≥3个钟点范围。巨大裂孔性视网膜脱离是一种复杂的视网膜脱离,不仅裂孔范围大、裂孔后瓣翻转,而且具有明显的玻璃体视网膜增生倾向,手术难度高,预后差,过去是临床上的一大难题。但自1989年Stanley应用全氟化碳液体(简称:重水)作为液态工具,协助视网膜复位后,预后大为改观。

视网膜巨大裂孔在正常人群中发病率为1/200万,占裂孔性视网膜脱离的1/200。依病因可分为五种基本类型:①原发性视网膜巨大裂孔;②外伤性巨大裂孔;③继发于视网膜变性的巨大裂孔;④并发于综合征的巨大裂孔,如马方综合征(marfan’s syndrome)、Ehlers-Danlos综合征(全身弹力纤维发育异常综合征)、Wangner-Stickler综合征(遗传性玻璃体视网膜变性);⑤手术引起的巨大裂孔。以原发性巨大裂孔的发病率最高,占本病的70%,其次为外伤性巨大裂孔,占20%。

1.原发性巨大裂孔

发病机制尚不完全清楚,一般认为主要与玻璃体变性有关。玻璃体的胶原纤维在基底部与视网膜和睫状上皮的牢固粘连,是产生巨大裂孔的组织学基础(图1)。近视尤其高度近视患者的颞侧周边或全周常有视网膜无血管区,存在发育薄弱的缺陷。玻璃体发生液化和纤维化后收缩,产生玻璃体后脱离,牵拉基底部后缘的视网膜出现一灰白色弧形皱褶,玻璃体的进一步收缩,病变处视网膜被撕裂而形成一巨大裂孔。同时睫状上皮也易被撕裂,常伴睫状上皮的脱离。可是锯齿缘离断或仅有基底部视网膜的前瓣。玻璃体也可附着于无血管区后缘,在有血管和无血管的交界处牵拉出巨大裂孔。也有一开始仅是在周边视网膜的几个断续的小孔,以后相连融合成大孔。后两种情况常伴有裂孔的视网膜前瓣。

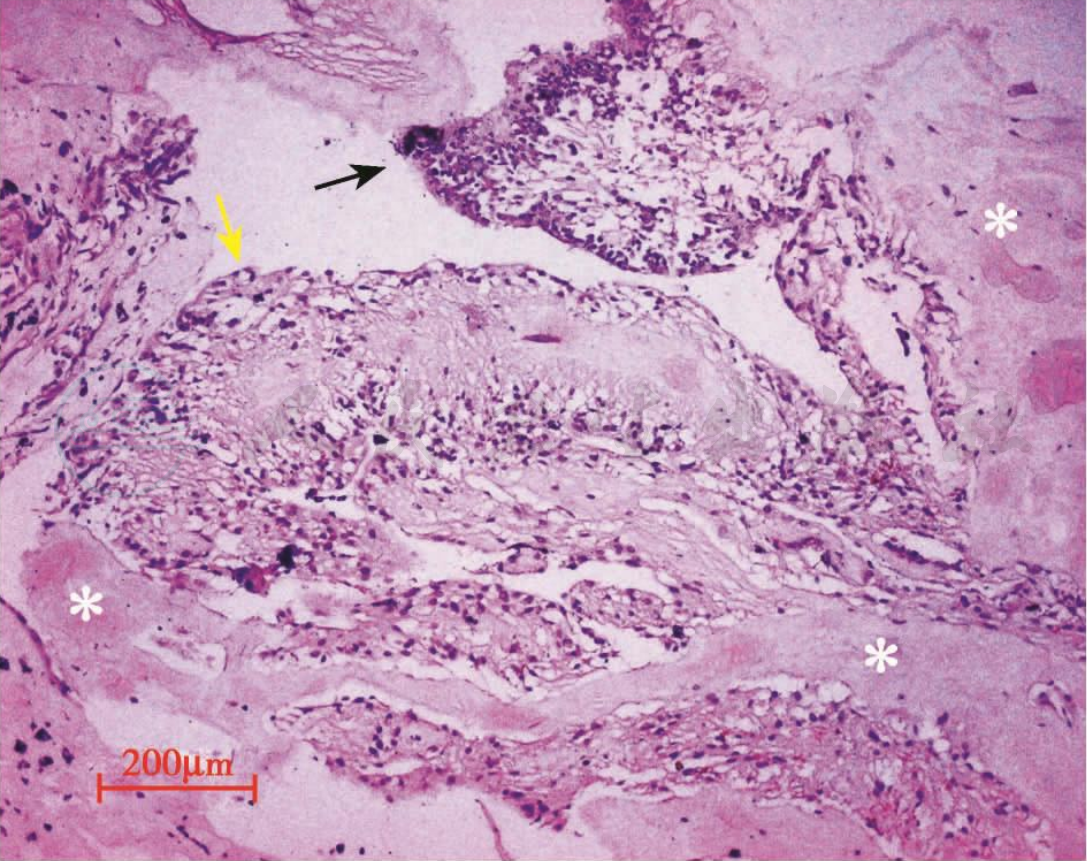

图1 玻璃体与视网膜牢固粘连

高度近视眼巨大裂孔前瓣,成形玻璃体(星)与带色素(黑箭)和不带色素(黄箭)视网膜牢固粘连(箭),玻璃体内无明显增生细胞(HE染色,×10)(刘文提供)。

2.外伤性巨大裂孔

发生机制与外力通过玻璃体在眼内直接传递的效应有关,亦与外力在眼球急剧变形时引起力的方向和强度变化的间接效应有关。由于基底部玻璃体与周边部视网膜附着牢固,因此外力在玻璃体和视网膜附着处产生最大的张力效应,引起玻璃体对视网膜的牵拉,产生巨大裂孔。因为外伤的患者不一定合并周边视网膜变性,所以外伤的患者产生的巨大裂孔多为锯齿缘截离。

3.继发于视网膜变性的巨大裂孔

常见于周边视网膜广泛变性。最早,变性区内的视网膜出现多发的萎缩孔;随后,变性区边缘的玻璃体牵引,亦伴有纤维化、凝缩等改变,其收缩牵拉导致变性后缘撕裂形成巨大裂孔。

4.合并综合征的巨大视网膜裂孔

裂孔的发生机制与原发性巨大裂孔类似。Marfan综合征、Ehlers-Danlos综合征和Wangner-stickler综合征患者的胶原纤维发育不良,容易发生玻璃体液化、局部或全部巩膜扩张变薄,呈高度近视改变并进行性发展。因此,其眼底改变与高度近视眼相同,巨大裂孔的发病机制亦相同。

5.手术

玻璃体手术中发现视网膜缩短、视网膜瘢痕或广泛视网膜坏死,需要做视网膜切开和/或切除才能伏平视网膜(图2)。这种切开可是环形一个象限或360°,甚至要联合放射状切开或切除达到后极部,引起1~2个象限的视网膜缺损。玻璃体手术穿刺孔并发症引起的巨大裂孔,是因为在玻璃体手术中,没有切除的基底部玻璃体嵌顿在巩膜穿刺孔,随着手术器械进进出出,嵌顿的玻璃体将玻璃体基底部撕脱形成。术后发生的巨大裂孔常见于广泛过度的光凝、冷凝,引起视网膜组织缺血坏死,形成裂孔,具有多个裂孔逐渐扩大融合的特点。

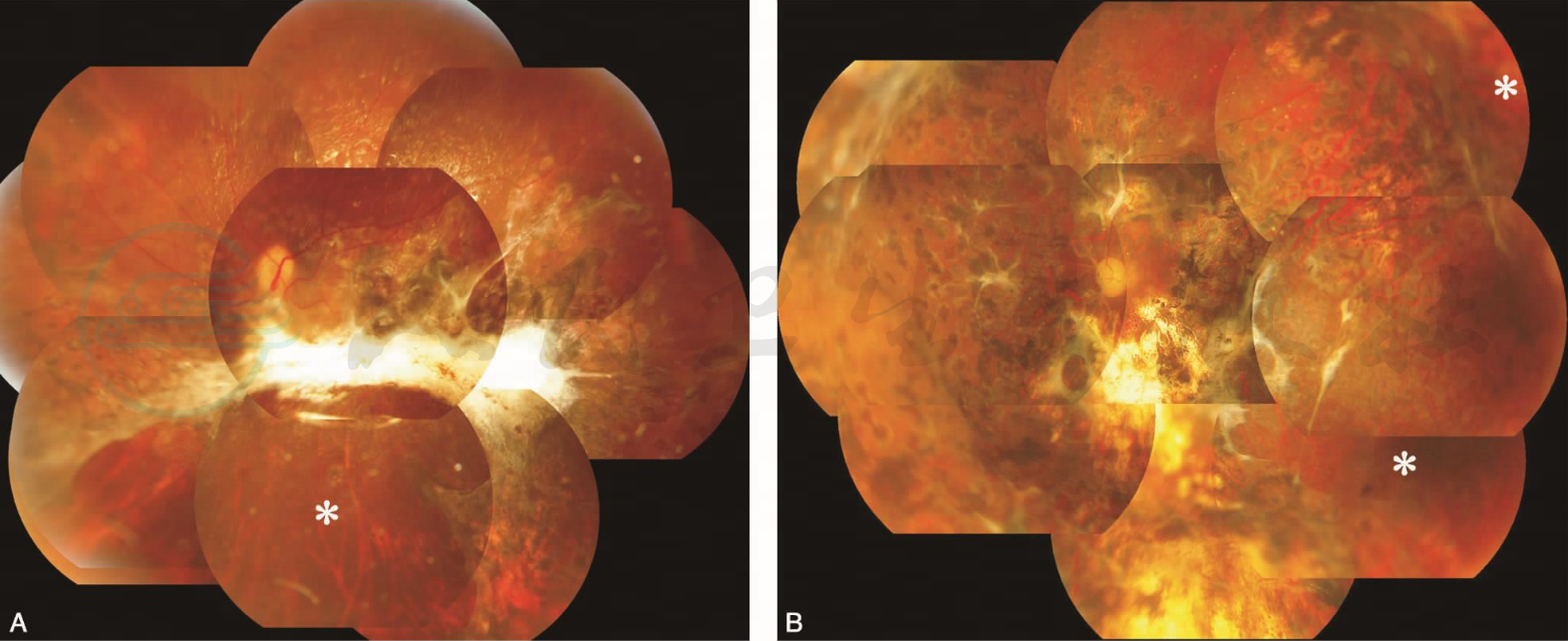

图2 松解性视网膜切除

A.铁屑贯通伤患者,从视乳头下1DD穿出眼球,将颞下支动静脉切断,引起5~8点位视网膜缺血坏死和视网膜下出血,术中切除5~8点位坏死视网膜(星),裂孔边缘瘢痕增生;B.转诊患者,已在当地医院做过两次玻璃体切除术,失败原因,后极部多个医源性视网膜裂孔未闭,这是再次手术和1~5点位视网膜松解性切除又取出硅油半年后照片,视网膜平伏,黄斑区瘢痕,1~5点位视网膜缺损达黄斑外(星),眼压正常(刘文提供)。

6.其他原因

急性视网膜坏死综合征,因单纯疱疹病毒感染引起的视网膜炎症性坏死、溶解形成的巨大裂孔,还伴有玻璃体炎症和视网膜血管闭塞。

巨大裂孔视网膜脱离是最常见的复杂性裂孔性视网膜脱离之一,手术是唯一有效的治疗方式。另外,在玻璃体手术中,常遇到医源性巨大裂孔产生,有时,手术需要做视网膜切开或切除,也往往产生巨大裂孔。因此,掌握巨大裂孔视网膜脱离的基本手术原则,就能游刃有余地处理各种类型的巨大裂孔视网膜脱离。

(一)手术方式选择

1.外路手术

适合于巨大裂孔视网膜脱离早期无增生、脱离的视网膜活动度好,后瓣无翻转病例。

2.玻璃体手术

适合于:①玻璃体进入视网膜下,由于玻璃体的阻挡,视网膜不能复位;②裂孔有一端向后放射状撕裂,撕裂后的裂孔前后距离大,外路手术很难把裂孔均压到合适位置;③裂孔后瓣向后翻转,要靠玻璃体手术把后翻的视网膜复回;④伴脉络膜脱离;⑤屈光间质混浊;⑥伴有视网膜或玻璃体伤口嵌顿;⑦PVR≥C1级,要靠玻璃体手术清除增生牵拉。

(二)外路手术特点

锯齿缘离断和上方刚好一个象限的裂孔,裂孔后瓣无明显移位,可做单纯冷凝和硅压。一般巨大裂孔视网膜脱离需要做环扎联合硅压。

1.术前裂孔定位

方法同一般视网膜脱离外路显微手术方法,但要注意裂孔大,裂孔后界中段有一定的后移性,不能单以裂孔的两端定位。

2.硅压位置

一般用7mm宽的硅胶块,将裂孔压在手术嵴顶前1.5DD处,手术嵴两端超过裂孔两端约半个钟点,以保持有足够的视网膜黏附力。

3.放视网膜下液

因巨大裂孔后瓣翻转,一般没有玻璃体进入视网膜下,可按照一般视网膜脱离外路显微手术放出视网膜下液,促进裂孔复位和方便冷冻视网膜裂孔。

4.环扎

环扎位置是把视网膜变性区或无血管区压在环扎嵴前。环扎量不要太大,一般<10mm,特别是高度近视眼,常缩短仅5mm左右就行,在巩膜面见到稍微有巩膜凹陷就行。

5.冷凝

直视下顶起巩膜冷凝裂孔后瓣,要有2DD~3DD宽度,特别注意冷凝到裂孔两端,如果有前瓣,也要一起冷冻到。

6.眼内注气

一般选用膨胀气体,因硅压和/或环扎后,眼内容积有限,只能注入纯浓度的气体0.7~0.8ml。

7.术后转动体位

体位转动技术(steam rolling)复回翻转的视网膜后瓣(图11)。患者先仰卧位,然后转动患者的头让气泡顶在正常的视网膜表面,最好是裂孔的对侧的视网膜表面;继续慢慢转动患者的头使气泡通过后极部视网膜,最后接触翻转的视网膜边缘,顶住后瓣,并保持裂孔位于最高的体位。

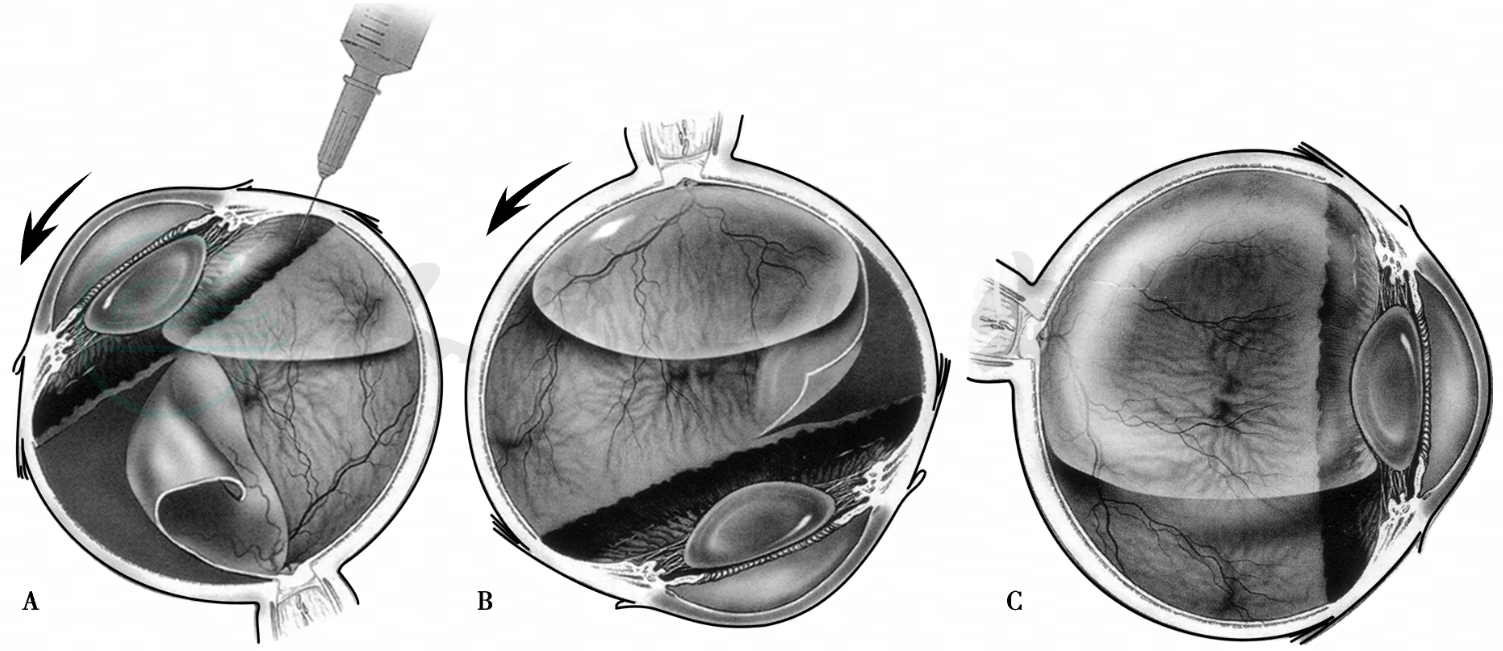

图11 体位转动技术

在眼内注气后,先转动患者的头部(箭),使气泡位于巨大裂孔的对侧视网膜表面(A),再转动头部(箭)使气泡从裂孔的后面推后瓣回到原位(B和C),最后取得膨胀气体封闭视网膜裂孔的作用。

8.术后处理

术后保持裂孔位于最高位约一个月。注意预防和处理眼压升高。

(一)重水进入视网膜下

因裂孔巨大又张开,重水很容易进入视网膜下。

1.主要原因

牵拉尚未完全松解,或在重水下剥膜牵拉视网膜,致重水经巨大裂孔或医源性裂孔进入视网膜下。此外,由于重水小泡形成而容易进入视网膜下。

2.处理方法

少量存留者,可置裂孔于低位,使重水自裂孔流出。若不能自行溢出,则需视网膜切开释放。大量存留者,需进入视网膜下取出全部重水,处理完视网膜下重水后,再重新注入重水继续手术。

3.预防

在完全松解视网膜牵拉后再注入重水。若发现有残存牵拉时,注意注入重水的水平应保持在皱褶之后,待剥膜松解后再继续注入重水。同时,避免重水与灌注口接触,灌注液的冲击能形成大量重水小泡,漂浮在重水表面,很容易进入视网膜下。

(二)重水眼内残留

1.原因

术中屈光间质不清,看清眼底困难,常见于气/液交换时,气体的折光而分不清楚重水与气体的界面。另一种常见情况是有晶状体的高度近视眼,屈光和眼轴比例失调致术中眼底不清。

2.处理方法

角膜上皮混浊影响观察眼底,应刮掉角膜上皮。最大限度地降低手术刺激,保持开大的瞳孔。气/液交换时,笛形针未接触重水时,眼内反光较强,一旦接触到重水界面时,反光减弱,能见到围绕笛形针头的一个环,依此可将重水全部排除。此外,在做硅油重水交换时,应保持笛形针的通畅,使笛形针始终在重水内。一旦笛形针被硅油堵塞,眼内的重水就比较难取出。最后把关是硅油填满眼内后,换上平面镜再次检查眼底,这时很容易发现残留在后极部视网膜表面的重水,可用带硅胶头的笛形针将残留重水全部吸出。

3.术后残留重水的处理

大量残留需要再次手术取出,同时作必要的硅油补充。少量残留,可经前房穿刺放出,患者取坐位,在裂隙灯前操作较容易。残留较少时,亦可不处理,临床观察表明少量残留的重水对角膜和视网膜没有明显副作用,可待取硅油时一起取出。

(三)裂孔后瓣向后滑脱

1.产生的原因有如下几种。

(1)残膜牵拉作用:主要为裂孔后缘的残膜未剥干净或卷边没切除,影响后瓣复位,从而导致滑脱。

(2)激光光凝不充分。

(3)气/液交换不充分:视网膜下液体残留,由于重力作用引起后瓣滑脱。常见于裂孔位于赤道前,不利于视网膜下液体的充分引流。

(4)环扎作用:与环扎引起的向心力有关,引起后瓣滑脱。

(5)眼压波动:在气/液交换后又进行一些眼内操作,致眼压忽高忽低,如频繁交换眼内器械、压陷进行眼内光凝或冷凝等。

2.预防 针对以上产生裂孔后瓣向后滑脱的原因进行预防,如充分剥离残留的视网膜前膜或玻璃体皮质,常规切除一窄条裂孔后缘;光凝5排甚至更多;充分的气/液交换;减少环扎或小环扎量;气/液交换后减少眼内操作,直接进行硅油和气体交换。可在填充硅油后进行巩膜压陷做周边视网膜的光凝或冷凝,可避免裂孔后瓣后滑。

3.处理 填满硅油后,用剥膜钩按住后滑的裂孔后瓣,向前推拉视网膜,可逐步将所有后滑后瓣复回,激光斑不会消失。少量后滑形成的视网膜皱褶不影响视网膜复位,可不处理或用激光封闭(图12)。

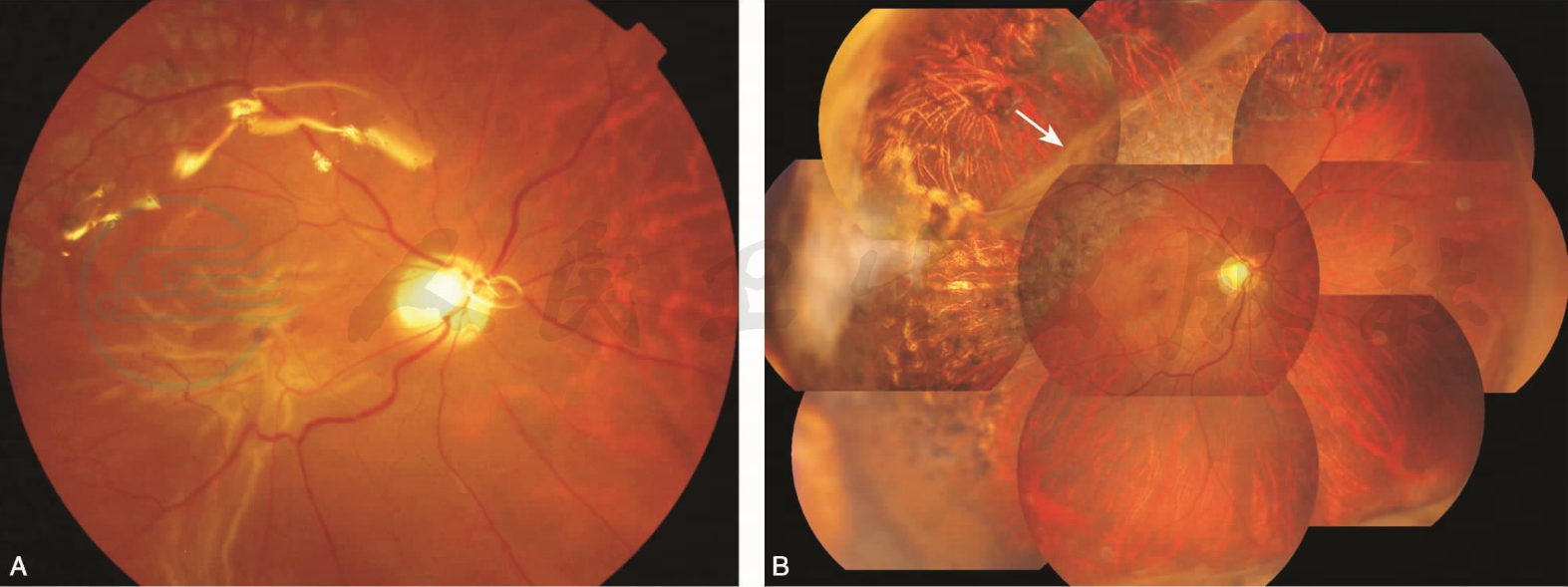

图12 上方裂孔后瓣后坠

A.转来中山大学中山眼科中心患者,9~12点位裂孔,已做过环扎和玻璃体手术共二次,失败原因在5点位周边出现小视网膜裂孔,黄斑前膜形成;B.硅油取出、IOL取出、黄斑前膜剥离、重水、激光、气/液交换、C3F8填充术后6个月,视力矫正到0.1,视网膜平伏,9~1点后极方位见视网膜皱褶,周有密集激光斑围绕(箭)(刘文提供)。

随着玻璃体视网膜显微手术的不断完善,巨大视网膜裂孔的手术更为科学、合理,极大地提高了巨大裂孔性视网膜脱离的手术成功率。在20世纪70~80年代,90°~180°的巨大裂孔的成功率为60%~80%,≥180°的巨大裂孔成功率仅为10%~25%。自从采取玻璃体切割及重水的现代手术方法,术中视网膜复位可以达到100%。最终视网膜复位率在非增生性或轻度增生性巨大裂孔的成功率达90%以上,合并严重增生的巨大裂孔的成功率为50%~95%。

(一)对侧眼发病情况

巨大裂孔对侧眼的玻璃体和视网膜病变的发生率较高,包括巨大视网膜裂孔,其他类型视网膜裂孔,视网膜非压迫变白,玻璃体凝缩和周边无血管区等改变。Freeman对226例原发性巨大裂孔的对侧眼进行16年的随访,发现对侧眼发生视网膜裂孔(包括巨大裂孔)、视网膜脱离占51.3%。说明原发性巨大裂孔是双侧性眼病,对于对侧眼应予高度重视。

(二)对侧眼预防性处理

1.定期随访

是预防对侧眼巨大裂孔发生的重要措施,双眼发病的平均间隔时间是3~5年。因此,患眼发病后的5年是随访的关键时期。随访的间隔时间应以0.5~1年为宜。主要观察眼底玻璃体凝缩程度的变化、视网膜非压迫发白的范围及致密度的变化。据观察,随着以上病变的发展,巨大裂孔的发生率明显升高。在高度近视眼,应注意健眼周边视网膜的无血管区。发现以上病变,应及时光凝预防。

2.预防性手术

早期诊断、早期手术对预防巨大裂孔及视网膜脱离是有效的。手术方式主要采取环扎术式,即使是单纯视网膜裂孔,限局性视网膜脱离也一样。因本类眼底常合并玻璃体凝缩,环扎手术有利于松解玻璃体牵拉,预防巨大裂孔的发生。