高血压视网膜病变是最常见的高血压表现,因急或慢性的血压增高而产生。高血压视网膜病变大致可分为几个不同的期。最初对血压增高的反应是血管痉挛与血管紧张度增加,视网膜小动脉为调控理想的血容量而变狭窄(血管收缩现象),这一期的临床表现为普遍或弥漫性的视网膜小动脉狭窄。

过去30年,使用视网膜照相以及标准化评估法进行的流行病学研究,记录并界定了高血压视网膜病变,为我们更深刻地理解包含不同种族样本的流行病学、危险因子以及高血压视网膜病变与全身的关联做出了贡献。

除外视盘水肿,高血压视网膜病变的征象在40岁或以上的人群中颇为常见,即便无糖尿病也是如此。患病率为2%~17%。这些研究同时也证明高血压视网膜病变的征象随年龄增长而增加。可能存在种族差异,与白人相比,中国人发生高血压视网膜病变的几率较高。另外可能还与性别有关,男性发病几率高于女性。

高血压视网膜病变的征象与血压水平高度相关已是确认的事实,新的流行病学研究给我们显示了三个特别有趣的现象。第一,现在有新的有力证据说明一些症候特别是普遍性的视网膜小动脉狭窄可能早于高血压发展。在一些研究中,有这种征象但血压正常的人,更有可能发展成高血压,而那些已有轻度高血压的人则更易进展到重度高血压期。因此普遍的视网膜小动脉狭窄,可能反映了更为广泛的全身外周血管的收缩,可能是高血压早期临床前的标记。第二,最新对儿童的研究,已证实视网膜小动脉的狭窄与增高的血压间的关联,早在儿童4~5岁时就可观察到。这些发现表明增高的血压对视网膜微循环的影响早年就发生。而后一直跟随到成年,甚至在出现明显的高血压前。第三,当前的认识表明特定的视网膜病变征象的模式随现在或过去的血压水平而改变。比如,普遍的视网膜小动脉狭窄与动静脉压迹不仅与目前的血压水平有关,还与以往测量的血压水平相关,表明这两种视网膜征象是长期高血压的累积效应并是慢性高血压造成损害的永久标记。相比之下,局部小动脉狭窄,视网膜出血,微动脉瘤和棉毛斑,仅与同期测量的血压数值相关,它反映的是短时间内血压的变化。

最后,视网膜小静脉直径,传统上并不将它视为高血压视网膜病变系列症状中的一部分,但它可能传达了有关视网膜血管状态和全身健康的额外信息。研究发现视网膜小静脉变宽或扩张也与升高的血压水平有关,说明发生高血压后,与小动脉相比,小静脉呈现出不同的最优化血流的特性。是否应将视网膜小静脉的的扩张也纳入高血压视网膜病变分类中作为其中的一部分,目前还无答案。

1.定义与分类

血压的持续性增高使血管进入硬化期,病理上表现为血管内膜增厚,中层管壁增生与玻璃样变性。这一期与弥漫性和局部性视网膜小动脉狭窄、小动脉管壁不透明(银丝或铜丝动脉)及小动脉结构改变造成对小静脉的压迫(动静脉交叉压迹或圧陷)的变化一致。

血压的慢性持续增高进而破坏血-视网膜屏障,这一期(渗出期)的病理改变包括血管平滑肌与内皮细胞坏死、血液与脂质的渗出和神经纤维层缺血在视网膜出现微动脉瘤、视网膜出血、硬性渗出及棉毛斑。

很严重的高血压(即恶性高血压)导致视盘发生水肿,可能反映发生了高血压脑病与颅内高压。

上述高血压视网膜病变的各个期,并非总是按顺序发生,如患者有急性血压升高,可能反映渗出期视网膜病变的体征(视网膜出血)而无血管硬化现象(动静脉压迫)。而且,增高的血压并不能完全解释高血压视网膜病变所有的生理病理机制。可能还有其他因素参与其中,如炎症、内皮细胞功能失调,异常血管生成以及氧化应激。事实上,高血压视网膜病变的体征经常在不知晓有高血压史的患者中发现。

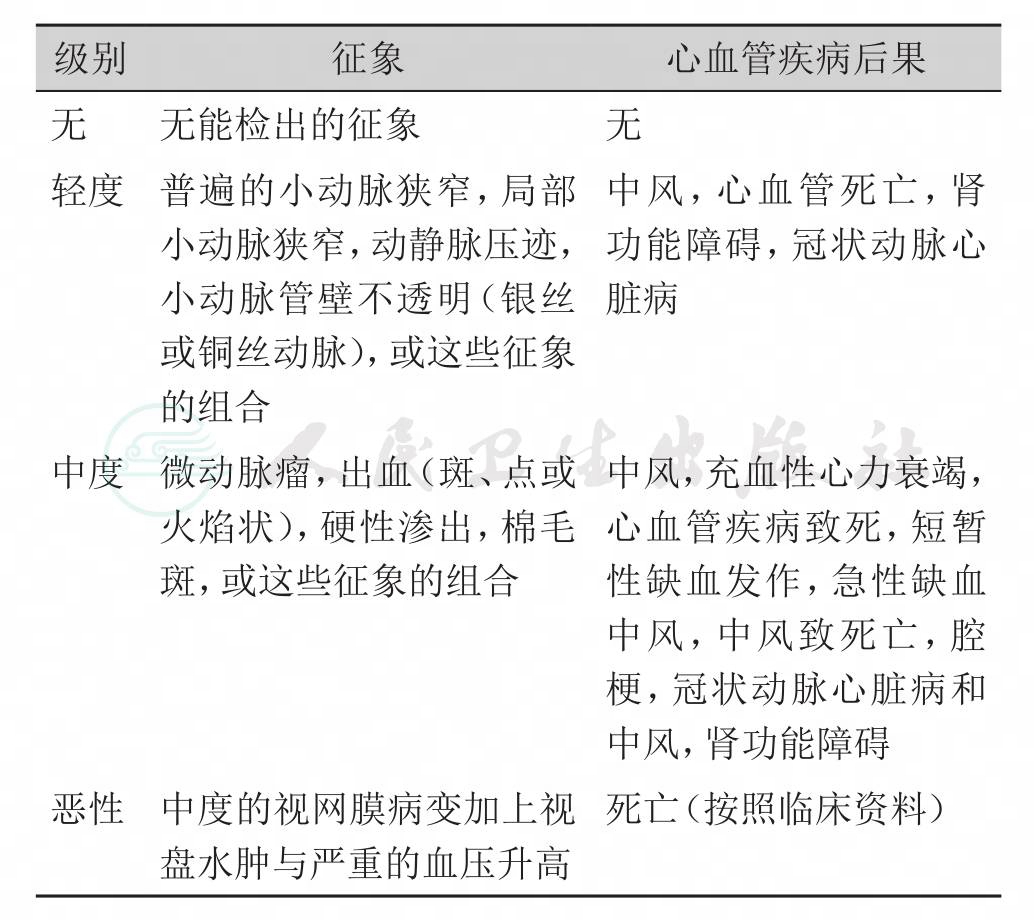

高血压视网膜病变有许多不同的分类法。传统上,Keith-Wagener-Baker分类依据高血压患者视网膜病变的严重度分为四期。但是,这种方法很难将早期病变分级,如Ⅰ期的特征不易与Ⅱ期区分开来。根据近年人群调查数据,不同高血压视网膜病变征象的预后和它与心血管疾病后果间的关系,设计的高血压视网膜病变的分类法是一个简单的高血压视网膜病变的分类法(表1)。

表1 高血压视网膜病变的分类法

现在,数字视网膜照相的应用与图像软件可以测量视网膜血管的宽度,从而能客观地量化测定普遍小动脉狭窄。使用最广的方案源于社区动脉粥样硬化危险因素的研究(ARIC)。在该项研究中,采用首先由Parr与Spears描述,再经Hubbard与Knudtson修订的公式,测量距视盘边缘0.5到1.0盘径范围的视网膜血管外径。用这一研究方法显示普遍的视网膜小动脉狭窄与血压和高血压的风险密切相关。证据还显示视网膜小静脉直径可能传递独立的预后信息。不过,使用这方法测量视网膜血管宽度需要专业的电脑软件以及受过培训的技术人员,因此还不可能在临床上广泛使用。

有人认为,高血压视网膜病变症状的临床评估对于处理高血压病只有有限的附加价值。但多数国际上处理高血压的指导方针,包括美国预防、发现、评估与治疗高血压全国联合委员会、英国高血压学会、欧洲高血压学会与欧洲心脏病学会,仍然强调高血压视网膜病变伴有左心室肥大与肾功能受损是靶器官受损的信号,这种情况的出现提示我们需要更加积极地处理这些高血压患者。至于视网膜的检查是由内科医生用直接眼底镜检查,由眼科医生检查,或用数字视网膜照相通过标准化的评估法评定,仍还不清楚。

2.与中风的关系

视网膜与脑部小血管有着同样的胚胎起源、解剖特征与生理功能。现在有许多研究都报道了高血压性视网膜病变的出现与亚临床和临床中风以及其他脑血管病变间存在着密切联系。

美国一项大宗多中心研究中,有中度高血压视网膜病变征象、总体健康的中年人与无视网膜病变者相比,更有可能患磁共振界定的亚临床脑梗塞、脑白质病变和脑萎缩。还有,基线检查时有中度高血压视网膜病变者与无此病变者相比,即使控制了传统的危险因素,也更易发生临床中风,腔梗中风,认知功能障碍和认知功能减退。另一项在荷兰鹿特丹的大宗研究也进一步讲述了视网膜小静脉直径扩张与发生出血性中风以及以后发生痴呆间的联系。

最近的一些研究还表明,高血压视网膜病变可能导致中风的进一步细化和分型。一项对急性中风患者的多中心研究表明,不同的高血压视网膜病变征象与特定的中风亚型相关。例如,视网膜小动脉狭窄与腔隙性脑中风相关,而视网膜出血则与大脑出血有关系。这些发现表明高血压视网膜病变征象反映了特定的大脑的微血管病变,能更进一步帮助理解潜在的病理机制。

3.与冠心病的关系

高血压视网膜病变征象与亚临床动脉粥样硬化病的多个标记相关。包括冠状动脉钙化、颈动脉斑块与颈动脉内膜-中层增厚。有证据显示,高血压视网膜病变征象可预测临床冠状动脉病和充血性心力衰竭;但是,研究结果表明,与冠心病之间的关联度没有与中风那样恒定可靠。有一项研究表明,控制了其他心血管危险因素后,中度高血压视网膜病变患者发生充血性心力衰竭可能性比没有视网膜病变的要高三倍。

高血压视网膜病变还与心血管病、中风与冠状动脉血管心脏病死亡风险的增高有关。有一项研究表明,中度高血压视网膜病变患者比无此病变者更易死于冠心病,其风险几率与糖尿病患者相当。这些资料表明,与其他心血管病风险测量相比,高血压视网膜病变可能传递了更多的预后信息。

4.与高血压的终端器官损害的关系

高血压视网膜病变征象是危险指示器的意义在肾病患者中早已被认识到。视网膜病变征象还与高血压靶器官损害的其他指标有关,如微量白蛋白尿与肾功能障碍。这些关联与血压、糖尿病以及其他危险因子无关,在无糖尿病或高血压的人中亦可出现。此外,不论其为轻或中度的视网膜病变,高血压视网膜病变都与左心室肥厚相关,表明病变的出现是其他靶终端器官受损的指示器。

综合起来,这些资料表明高血压视网膜病变征象是全身血管疾病的标志,它可能反映了大脑和冠状动脉微循环临床前的结构变化,代表了更沉重的心血管危险因素,这些因素使人易罹患心血管疾病。因此高血压视网膜病变的出现,与其他心血管疾病风险相比,传递更多的预后信息。

5.高血压脉络膜病变

与高血压视网膜病变相比,我们对高血压脉络膜病变的认识较少。脉络膜血管系统对全身高血压的反应与视网膜循环不同,因脉络膜血管受交感神经张力控制而不是自主调节。高血压脉络膜病变基本的发病机制是脉络膜缺血,继而影响视网膜色素上皮细胞与视网膜。和视网膜血管一样,在血压增高的情况下,脉络膜血管可能在毛细血管层也发生了纤维蛋白样坏死,产生高血压脉络膜病变,包括Elschnig斑(视网膜色素上皮细胞的局部坏死)与Siegrist条纹(沿脉络膜动脉的直线型色素增生条纹)。严重病例可能伴发浆液性视网膜脱离而使视力下降。

6.高血压视神经病变

双侧视盘水肿或视神经乳头水肿通常是由加速或恶性高血压引起,在前述的分类中代表了恶性高血压视网膜病变期。继发于恶性高血压的视盘水肿的发病机制仍有争论。缺血、颅内压增高和高血压性脑病都有可能导致视神经乳头水肿。双侧视盘水肿与心脏血管病的危险性和死亡率密切相关,这些患者需要紧急降低血压。