英文名称 :central serous chorioretinopathy

中文别名 :中浆;特发性中心性浆液性脉络膜病变

中心性浆液性脉络膜视网膜病变(简称“中浆”)最初由von Graefe报告,直至1965年有了荧光素眼底血管造影(FFA)技术以后,Maumenee才肯定了中浆是视网膜色素上皮(RPE)屏障功能受损导致浆液性RPE和/或神经视网膜脱离;1967年Gass对该病发病机制和临床特征进行了经典描述,并将该病称为特发性中心性浆液性脉络膜病变。由于该病累及脉络膜和视网膜,目前较为通用的名称为中心性浆液性脉络膜视网膜病变(central serous chorioretinopathy)。

中浆患者中,A型行为特征者比较常见,发病前常伴有应激情况发生,此时患者血液中儿茶酚胺和皮质醇水平升高。在动物实验中,反复注射去甲肾上腺素和糖皮质激素即能诱发类似中浆的临床表现。其他高危因素还包括抽烟、酗酒、应用抗生素和抗组胺药物、自身免疫病、高血压、肾上腺肿瘤等。多数中浆患者急性发病后4~6个月自行好转,视力多可恢复正常,所以,被认为是一种自限性疾病。但部分患者视物变形、对比敏感度下降、色觉异常等视功能改变可持续存在。少数患者病程迁延持续6个月以上。病变区域弥漫性RPE失代偿者,则定义为慢性中浆。这部分患者病变多较严重,常伴有永久性视力下降。长期迁延不愈可继发脉络膜新生血管(CNV),甚至导致永久视力丧失。

国内尚无中浆的流行病学数据,美国一个以县为基础的研究报告显示中浆的年发病率是5.8/100000,其中男性患者比例高达80%,多在45岁之前发病,20%~40%的患者双眼发病。中浆患者首次发病后,30%~50%可再次复发。10%患者可复发3次以上。

1.荧光素眼底血管造影(FFA)

中浆典型的FFA表现是一个或多个RPE水平的荧光素渗漏,随造影过程表现为墨渍或冒烟状渗漏扩大,造影晚期在视网膜脱离区形成淡淡的盘状高荧光。慢性中浆患者可不表现为典型的荧光素渗漏点,代之以后极部视网膜弥漫的RPE脱色素或色素沉着引起的窗样透见荧光或色素遮蔽荧光,在此基础上有些患者合并存在RPE渗漏点。对于大泡性视网膜脱离恢复后的患者,可见到由后极向下的带状透见荧光区,此为RPE萎缩所致。大多数中浆患者合并浆液性RPE脱离,FFA表现为造影后期界限清楚、形态大小不变、染色均匀的高荧光池。

2.吲哚青绿血管造影(ICGA)

在造影早期和中期可见脉络膜血管扩张渗漏所致的高荧光区。这些高荧光区的范围常毗邻或包含FFA渗漏点位置。

3.光相干断层扫描(OCT)

OCT能定性、定量检测视网膜和RPE的浆液性脱离并追踪视网膜下液消退过程,为临床病程提供了客观的检测方法。最新的OCT由于检测光波长增加,已可测量脉络膜血管层的厚度,可用以评估PDT治疗前后的脉络膜厚度改变。

4.视野

急性期中心视野存在相对或绝对中心暗点,尤其是Amsler表检查暗点更明确,且有视物变形,恢复期后中心视野可以正常。但是对于病程长的病例,或反复多次发作病例,中心视野可能存在相对的暗点。

基于中浆属于自限性疾病这一认识,很多眼科医师奉行的中浆治疗策略是采用保守疗法。一种情况是不给予任何治疗,对疾病采取听之任之的态度;另外一种情况是给予患者维生素C、维生素B1、路丁、地巴唑、肌苷等“安慰剂”治疗。由于中浆的自限性,这些治疗似乎也能使患者获得满意的“疗效”。对于保守治疗,多数患者于患病4~6个月后自行好转,但仍有5%的患者迁延不愈或病情加重导致视力严重受损。

此外,中浆比较常用的治疗手段是激光光凝治疗,理论依据是建立在FFA检查发现的RPE渗漏点基础之上。采用激光光凝治疗是通过激光的热效应凝固RPE渗漏点从而达到治疗目的。临床实践表明,激光光凝治疗可以封闭RPE渗漏点,加快浆液性RPE脱离的吸收,缩短病程,有利于视力恢复;但长期观察发现,激光光凝治疗并未显示可以提高患者远期疗效或降低复发率。

吲哚青绿脉络膜血管造影(ICGA)用于中浆的临床研究后发现,中浆患者病灶对应处脉络膜血管通透性过高,导致脉络膜组织内静水压过高,引发局部RPE脱离,进而机械性破坏RPE屏障,液体渗漏进入神经视网膜下,导致视网膜神经上皮脱离。这就进一步加深了对中浆病理基础的本质的认识。所以,目前的观点是,中浆发病是由于脉络膜毛细血管扩张和渗漏所致,而激光光凝不能解决脉络膜毛细血管的扩张和渗漏,因此治疗后仍有不少患者复发。除此之外,对于中心凹下或黄斑无血管区以内的渗漏点显然不适合激光治疗;对于采用激光治疗的患者,还可能引起旁中心暗点甚至损伤Bruch膜导致CNV形成。近年来国内外文献报道采用PDT治疗中浆获得成功,其机制为PDT导致脉络膜毛细血管网栓塞,从而阻止了由于脉络膜毛细血管通透性增加导致的渗漏。

采用PDT治疗中浆最初主要针对继发于慢性中浆的CNV。对于这一类患者,采用治疗渗出型AMD的PDT治疗参数取得了较好的疗效。Yannuzzi和Cardillo Piccolino等最先采用吲哚青绿(ICG)介导的PDT治疗未合并CNV的慢性中浆,治疗后患者视力平均上升0.5~1行,FFA检查显示渗漏消失,黄斑区渗出吸收;随访约6个月均未出现复发。表明PDT治疗慢性中浆有较好的效果。Battaglia Parodi M等则首先报道了采用以注射用维替泊芬介导的PDT治疗慢性中浆取得成功。Ober等报道了采用PDT治疗急性中浆的临床观察,随访6个月视力平均从20/80上升至20/40,没有出现治疗相关的并发症。Chan等报道使用半量药物的PDT治疗急性中浆的前瞻、随机、双盲、安慰剂对照的临床研究。注射用维替泊芬剂量采用常规剂量的一半,药物注射时间为8分钟,注射完毕2分钟开始激光照射。治疗后1年的结果显示,治疗组94.9%患眼黄斑区视网膜下渗漏消退,而对照组仅有57.9%视网膜下液消失;治疗组100.0%视力稳定或提高,而对照组仅有78.9%的患者视力稳定或提高。

研究发现,采用注射用维替泊芬的PDT治疗可以导致脉络膜血管改变,例如使扩张和充血的脉络膜血管口径恢复正常,同时减少血管外渗漏。但值得深入思考的问题是,PDT治疗中浆和治疗CNV是遵循同样的机制吗?众所周知,注射用维替泊芬治疗CNV的理论基础是作为增生活跃组织的CNV内皮细胞上有较多低密度脂蛋白(LDL)受体,LDL作为载体运送注射用维替泊芬与CNV内皮细胞结合,再与激光发生光动力反应,其结果是光动力反应产物活性氧自由基攻击CNV内皮细胞导致脉络膜的新生血管闭锁。因此很容易想到,中浆患者病变区域扩张的脉络膜血管是否也可以与LDL结合,其结合能力是否与CNV相同Barcelona等的研究回答了这一问题。该研究检测了正常人和增生性疾病患眼脉络膜毛细血管的LDL受体,发现正常人眼脉络膜毛细血管有较弱的LDL受体表达,而增生前期糖尿病视网膜病变和增生性镰状细胞视网膜病变则有较强的LDL受体表达。Schlötzer-Schrehardt等更是直接证明了人眼正常脉络膜视网膜经PDT治疗后发生脉络膜毛细血管闭锁而未累及深层脉络膜血管。

PDT治疗中浆的成功,引起了眼科医师的关注。尤其是Chan等采用半剂量注射用维替泊芬PDT成功治疗中浆,启发人们思考传统的治疗CNV的PDT治疗方案可能并不适用于中浆的治疗,其中的内涵既包括了PDT治疗中浆的安全性,也包括减低药物剂量可能会降低患者的经济负担。目前国内注射用维替泊芬全剂量药价每支为16000元,半量药价仍高达8000元,使临床推广应用受到极大限制。如能找到治疗中浆的最低安全有效剂量,则能进一步降低治疗成本,使更多患者受益。

基于以上思考,笔者于2007年开始观察采用不同剂量光敏剂维替泊芬的PDT治疗中浆的疗效,所使用的剂量分别为70%、60%、50%、40%、30%、20%、10%。在发现临界有效剂量为20%~30%时,重复验证20%和30%剂量。结果显示,30%常规剂量为最低有效剂量,进而对其余患者均采用30%常规剂量加以验证。以上治疗除了光敏剂维替泊芬剂量不同外,其余治疗参数与治疗CNV相同。PDT激光照射的光斑大小根据ICGA检查所显示的脉络膜毛细血管扩张区域确定,激光光斑需覆盖渗漏点所在的脉络膜毛细血管扩张区。结果显示,采用30%常规剂量维替泊芬的患者FFA检查所见荧光渗漏与ICGA检查所见的脉络膜血管渗漏完全消退,光相干断层扫描(OCT)检查黄斑区视网膜下液在治疗后1~3周内逐渐吸收,视力均不同程度提高。2例采用10%、20%常规剂量无效者再次治疗采用30%剂量仍然有效。表明PDT治疗急性中浆时注射用维替泊芬的最低安全有效剂量大约为常规治疗CNV剂量的30%,采用此剂量治疗急性中浆安全有效,可缩短患者病程,同时减轻患者的经济负担。这一研究结果于2009年发表于RETINA(图1,图2)。

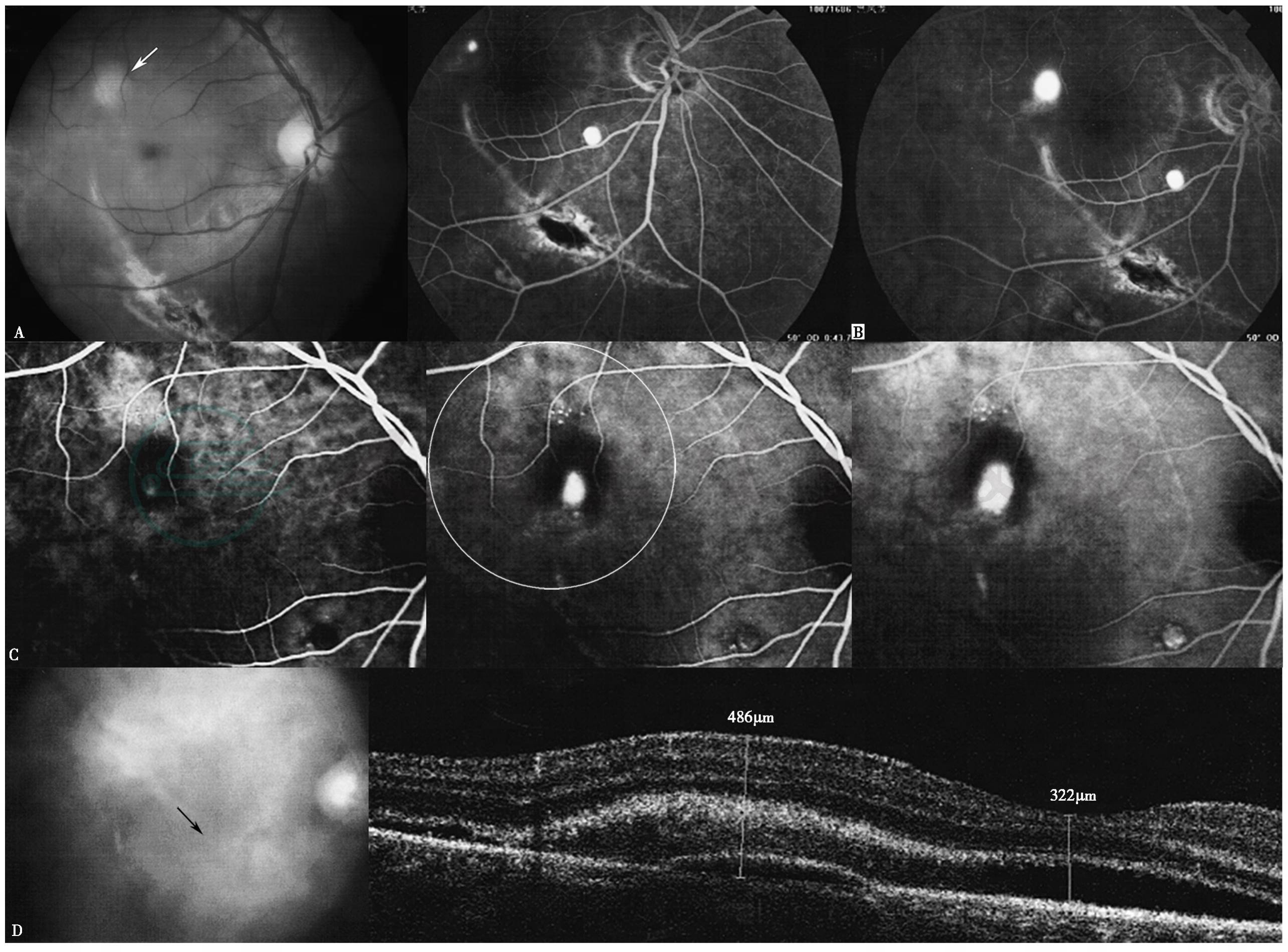

图1

A.患者初诊眼底像,箭头所示灰白病灶为视网膜下纤维素渗出 B.FFA显示眼底纤维素渗出部位RPE渗漏点,随造影过程逐渐扩大 C.ICGA显示纤维素渗出部位遮蔽脉络膜荧光,但其外围仍可见脉络膜血管扩张,白色圆圈显示PDT治疗时激光照射范围 D.OCT显示纤维素渗出部位高反射影像

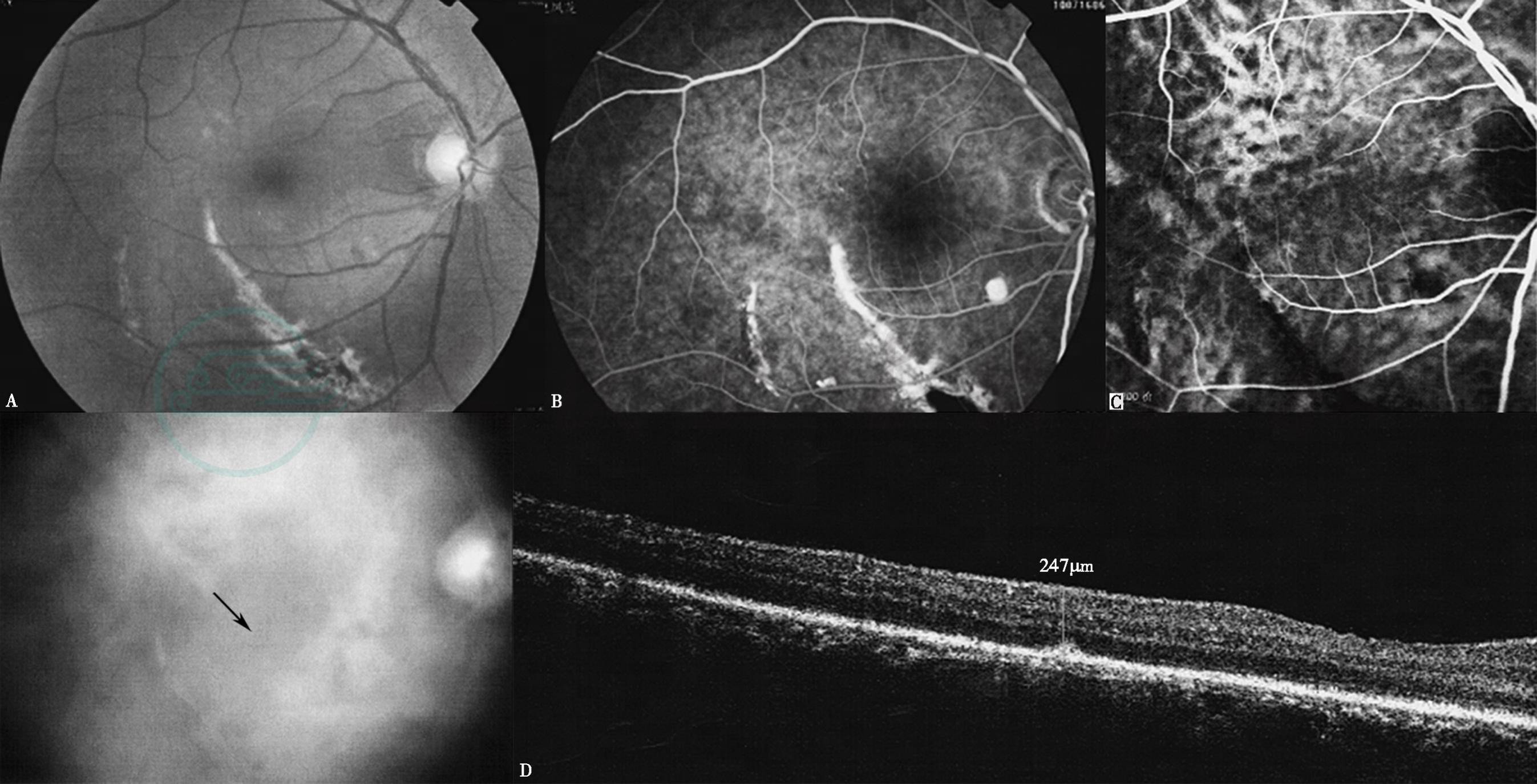

图2

A.PDT治疗后1周眼底像,黄斑下液以及纤维素渗出完全消退 B.PDT治疗后1周FFA显示RPE渗漏终止C.PDT治疗后1周ICGA显示纤维素渗出消退后暴露出扩张的脉络膜血管 D.PDT治疗后1周OCT显示黄斑下液以及纤维素渗出完全消退

虽然部分中浆的临床过程具有一定的自限性,但较长的病程仍将产生不可逆的视功能损伤,如有安全有效的治疗方法,仍建议对其进行积极治疗;对比以往的药物和激光光凝治疗,降低药物剂量的PDT治疗中浆安全、有效,值得进一步探索和推广。

中浆的其他治疗还包括减少患者应激因素,停止使用糖皮质激素,降低血压,减少血液中儿茶酚胺、糖皮质激素浓度等针对病因的治疗。也有尝试采用微脉冲激光、经瞳孔温热疗法、眼内注射抗血管内皮生长因子药物等治疗。但迄今这些方法并未获得广泛认可而成为临床选择的共识。