中文别名 :萎缩型AMD;非新生血管性AMD

干性AMD又称萎缩性或非新生血管性AMD。其特点为进行性RPE萎缩,导致感光细胞变性,引起中心视力减退。早期眼底为黄斑区色素改变及玻璃膜疣的存在,晚期可发展为黄斑区大片视网膜及脉络膜萎缩区,即地图样萎缩。患者多在45岁以上,双眼同时发病,起病缓慢,双眼视力逐渐下降。

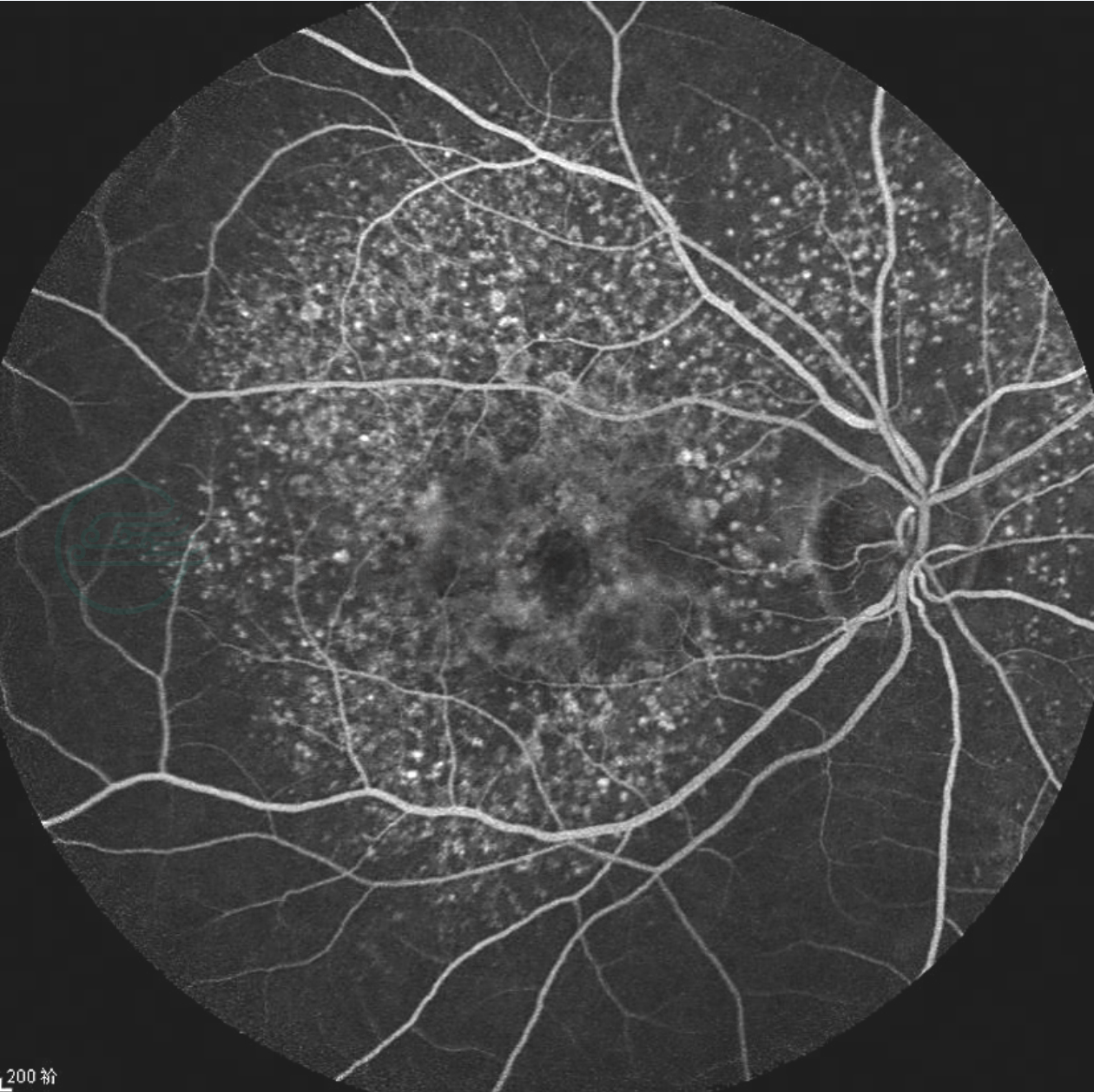

1.FFA检查

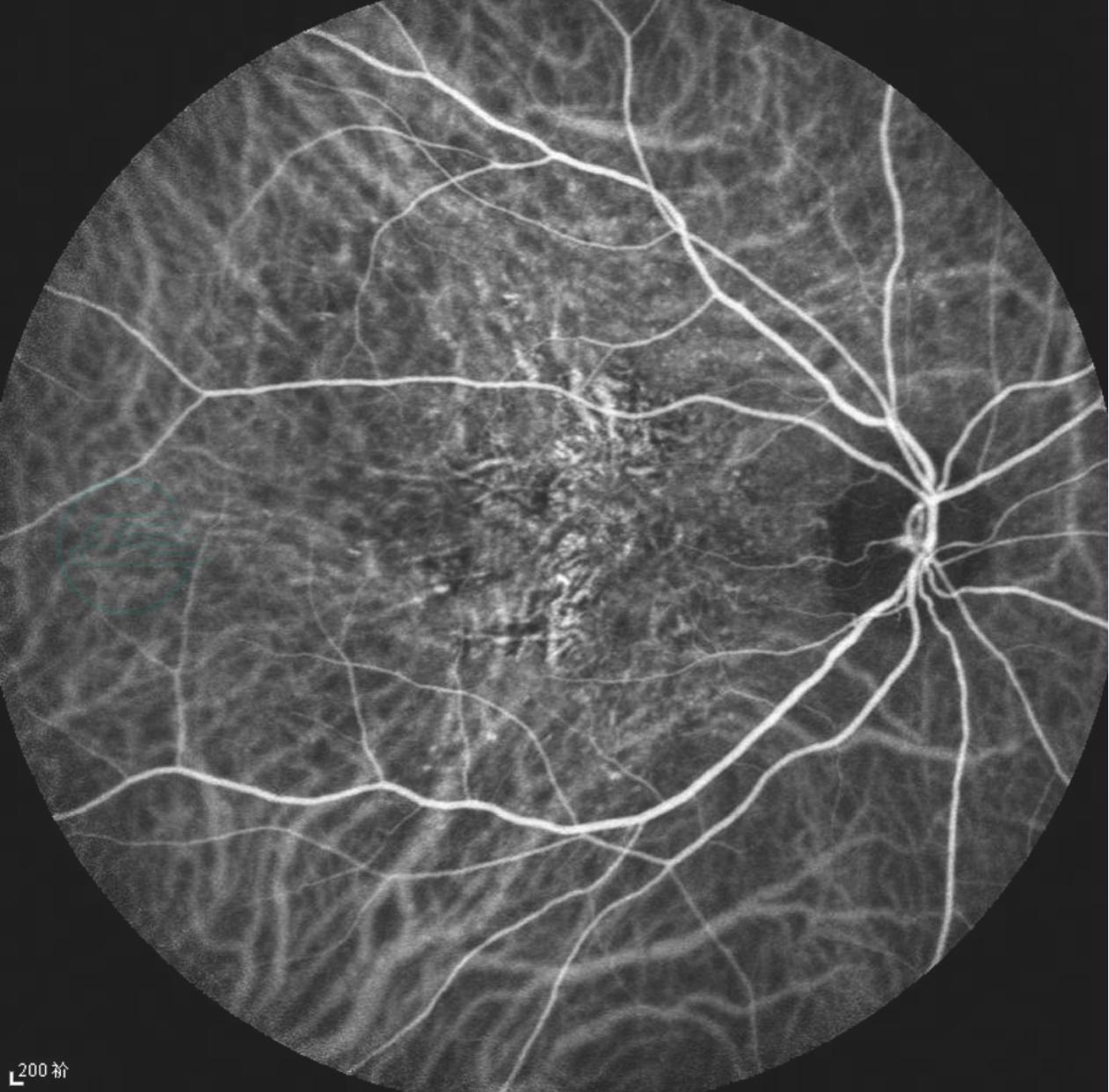

可见色素脱失及玻璃膜疣处早期呈窗样缺损的强荧光,即在造影的早期与脉络膜充盈同期,其形态大小与色素缺失区相同,随着背景荧光的增强而增强,又随其减弱而减弱,形态与大小不变。由于疣内物质厚而不透明,大的疣在造影早期可遮蔽荧光,在动静脉期大疣也可显示窗样缺损,晚期一般玻璃体膜疣处透见的荧光随背景荧光而减退,大疣因荧光素染色,荧光可持续存在(图2)。病程较长者,RPE萎缩区内脉络膜毛细血管萎缩闭塞,FFA可见此处呈弱荧光,其中可见裸露的粗大脉络膜血管。ICGA检查显示硬性玻璃膜疣为强荧光斑点,软性玻璃膜疣为弱荧光斑点。ICGA可清楚地显示弱荧光的脉络膜毛细血管萎缩区中暴露的深层脉络膜大血管(图3)。

图2 干性AMD荧光素眼底血管造影

可见后极部玻璃膜疣及色素脱失处显窗样缺损的强荧光

图3 干性AMD吲哚青绿眼底血管造影

可见脉络膜毛细血管萎缩区中暴露深层脉络膜大血管

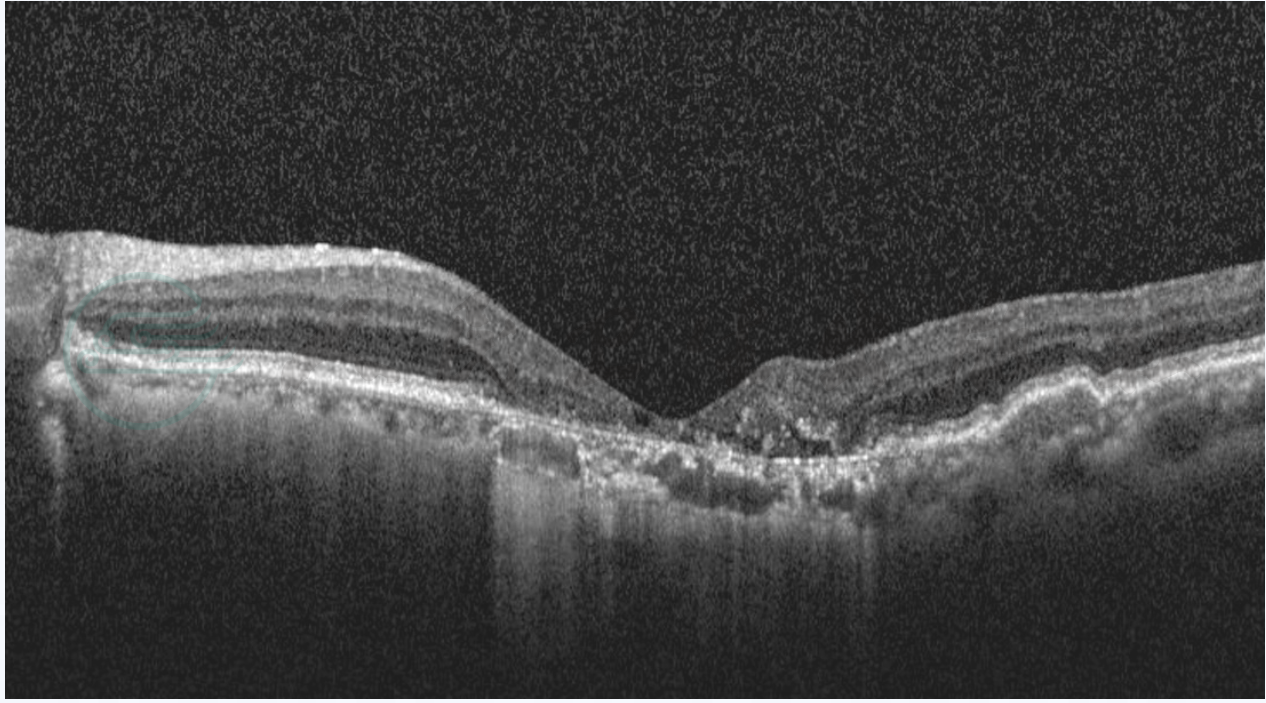

2.OCT检查及光学相干断层扫描血流成像(OCTA)

OCT显示黄斑区RPE及其下多个局灶隆起。病程较长者,OCT显示黄斑区视网膜厚度萎缩变薄,RPE层脉络膜毛细血管层反射光带减弱或缺失(图4)。OCTA显示黄斑区视网膜血管血流投射伪像,无异常血流信号。有地图样萎缩者,OCTA显示黄斑区脉络膜毛细血管血流信号缺损,可见脉络膜大血管血流投射伪像。

图4 干性AMD OCT检查

黄斑区视网膜明显萎缩病变透光性增强,色素上皮层及脉络膜毛细血管层反射光带局部缺失

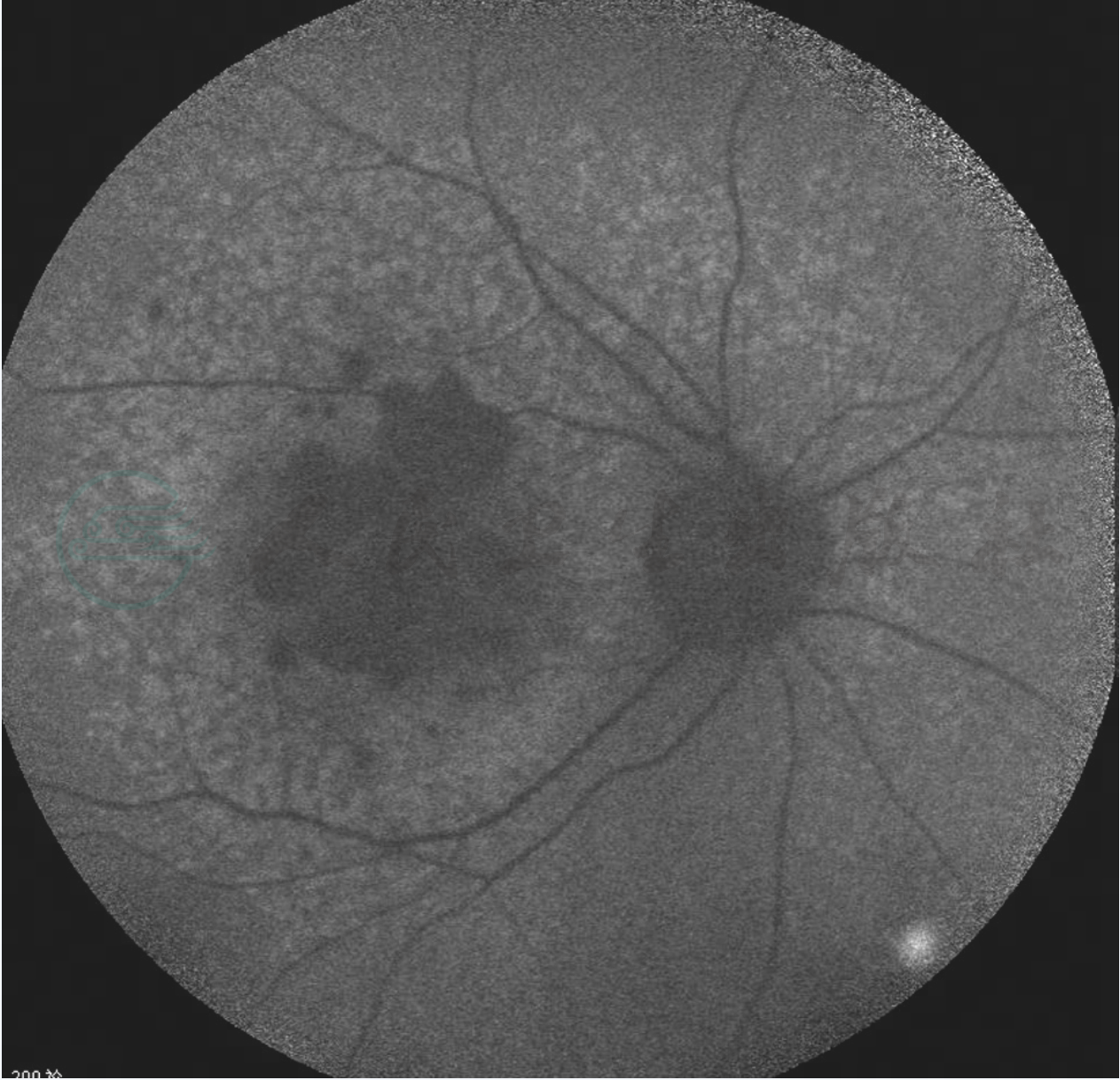

3.眼底自发荧光

蓝光激发的眼底自发荧光可以反映RPE内脂褐质的存在,RPE萎缩处脂褐质缺乏表现为低自发荧光,萎缩边缘病变进展区,脂褐质堆积,呈现强自发荧光(图5)。因此自发荧光可以用于监测病变是否发展。

图5 OCT眼底自发荧光

色素上皮层萎缩处脂褐质缺乏表现为低自发荧光

由于老年性黄斑变性病因尚不够明确,目前尚无有效的药物根本性的预防措施。对于萎缩性病变和视力下降,可行低视力矫治。软性玻璃膜疣行激光光凝或微脉冲激光照射促进吸收,期望控制AMD的发展,但未得出有价值的结论。近年自由基的研究,光毒损害与玻璃膜老年改变的发展有关,AREDS研究推荐长期口服抗氧化剂以利于自由基的消除,从而延缓退行性病变的进展。