英文名称 :choroidal melanoma

脉络膜黑色素瘤(choroidal melanoma)是成年人眼球内最常见的原发性恶性肿瘤。与虹膜、睫状体黑色素瘤一样,是由具有恶性细胞形态的黑色素性瘤细胞组成,其组织发生于脉络膜基质内的黑色素细胞。文献中报道大约85%的葡萄膜黑色素瘤发生于脉络膜。

1.肿瘤起源

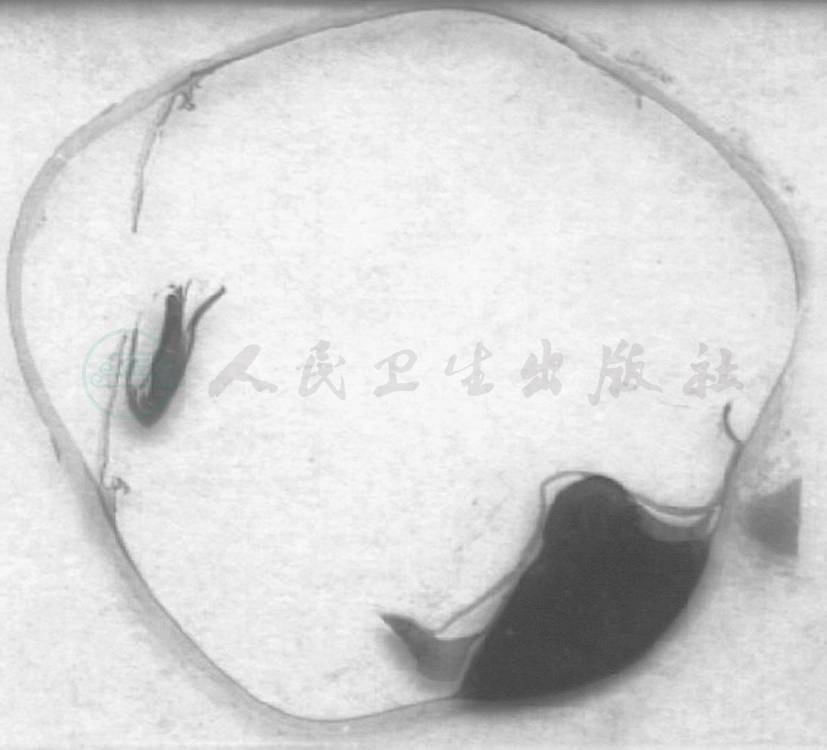

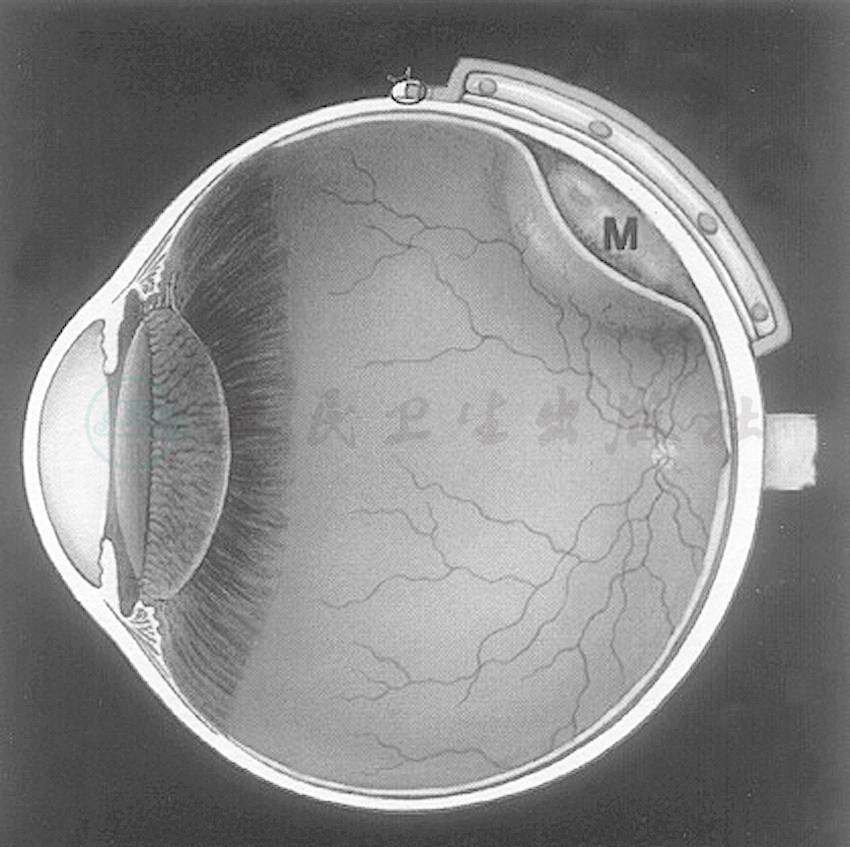

肿瘤绝大多数始发于脉络膜大血管层和中血管层(图1)。关于瘤细胞的起源,Reese(1967)认为有两种可能,一种来自睫状神经鞘膜细胞,即Schwann细胞;另一种来自葡萄膜基质内成黑色素细胞(stromal melanoblast),也就是一般所称的色素携带小胞(chroma tophore)。前者发生率高,约占全部葡萄膜恶性黑色素瘤的4/5;后者则仅为1/5。

2.组织细胞学分类

按照瘤细胞形态及排列结构,Callender(1931)将本病分成4型:

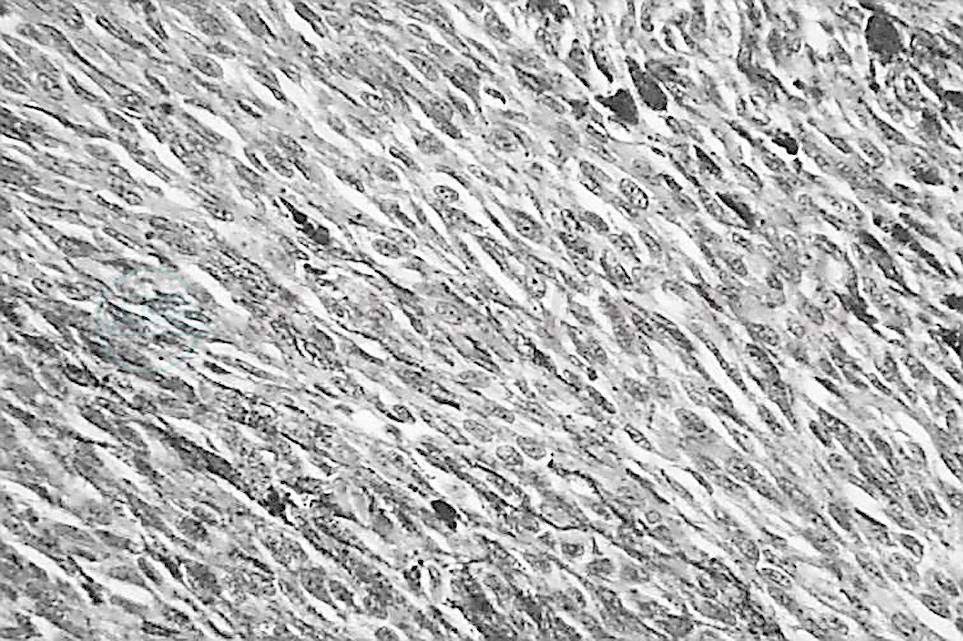

(1)梭形细胞型(spindle cells type)

又分A、B两型。瘤细胞核染色质较细,核仁不太显著的小梭形细胞为A型;染色质颗粒较粗,核仁较显著的为B型(图2)。

(2)束状细胞型(fascicular cells type)

主要由B型梭形细胞构成,呈典型的栏栅状排列,且以毛细血管或淋巴管为中心。

(3)上皮样细胞型(epithelioid cells type)

瘤细胞肥大,圆形或多角形。胞浆内常含有较多色素。瘤细胞散布在相当量的网状基质内。

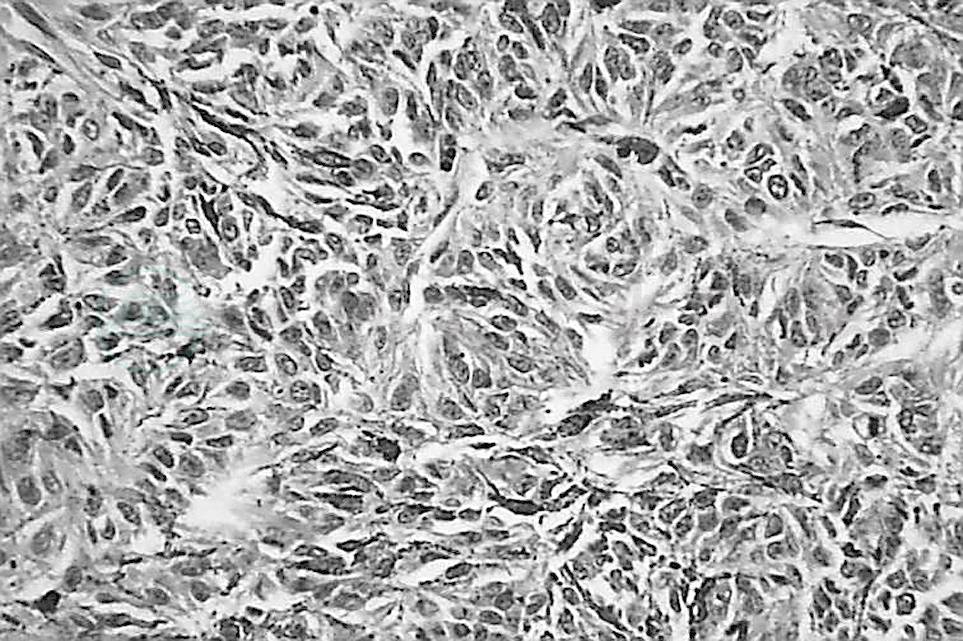

(4)混合型(mixed type)

梭形细胞和上皮样细胞兼而有之(图3)。

3.组织学特征

脉络膜黑色素瘤总是恶性的,但以细胞成分不同而恶性程度有所不同。梭形细胞(特别为其A型)因其分化较好,恶性程度较低,上皮样细胞反之。混合型的恶性程度亦以两种细胞所占比重而异,即上皮样细胞越多,恶性程度越高。

电子显微镜下,梭形细胞中有桥粒(desmosome)存在,足以加强细胞间联系,可能是梭形细胞型不易发生转移,预后因而较好的原因之一。

瘤组织内血管相当丰富,其中不少血管管壁并不完整,甚至管腔外周围直接由瘤细胞环绕所成。这是肿瘤易于出血及全身性转移的一种原因。

脉络膜恶性黑色素瘤虽以富有黑色素为其特点,但也可完全不含色素,称为无色素性黑色素瘤(amelanotic melanoma)。外观上瘤细胞内虽无色素颗粒分布,而dopa试验仍为阳性,说明仍有产生色素能力。色素含量多少与恶性程度无关。

图1 脉络膜黑色素瘤眼球病理切片

图2 脉络膜黑色素瘤(梭形细胞型)病理切片

图3 脉络膜黑色素瘤(混合细胞型)病理切片

4.眼内组织继发性病变

Bruch膜破裂,视网膜色素上皮萎缩与增生,玻璃膜疣,地图状分布的橘黄色素(为吞噬了变性的视网膜色素上皮细胞的脂褐质和黑色素颗粒的巨噬细胞团),限局性视网膜色素上皮脱离,光感受器变性和消失,玻璃体色素和瘤细胞播散,少数坏死性肿瘤而致玻璃体积血,虹膜新生血管。

1.一般治疗原则

传统的患眼摘除术,在国内仍为治疗葡萄膜恶性黑色素瘤的主要手段。但国内外不少学者对眼球摘除术的有效性产生了怀疑,一些研究者认为眼球摘除不能免除转移的可能性,甚至可能有助于肿瘤的播散。定期观察,光凝治疗,放射治疗(如巩膜表面敷贴放疗、电荷粒子束放疗、伽马刀治疗等),局部切除术等方法在不少国家已成为主要的治疗手段。在选择治疗方法时应考虑到以下一些因素。

(1)视力

在不影响生命预后的前提下,尽可能保存患眼的视力,采取保守疗法。如果肿瘤生长迅速,视力丧失已不可逆转,或肿瘤较大,已经丧失视力者,一般需摘除患眼。当患眼是患者唯一有视力的眼,对侧眼视力差时,在不改变生命预后的前提下,尽可能避免摘除眼球,以挽救有用的视力。

(2)肿瘤大小及部位

A

B

C

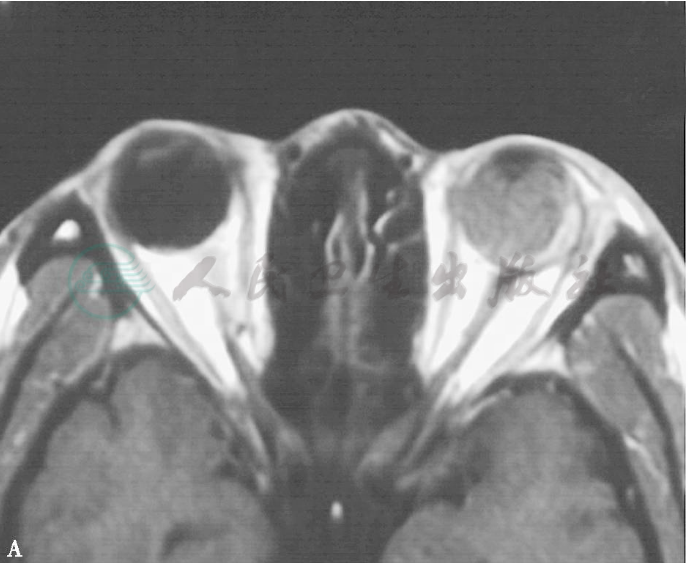

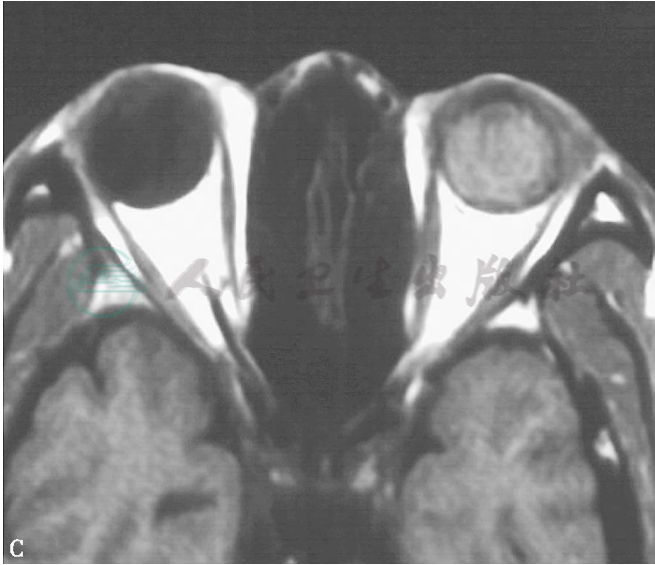

图7 左眼脉络膜转移癌(肺癌)MRI

A为T2WI、B为T1WI、C为增强后T1WI,MRI显示左眼球壁不规则增厚,T1WI呈低信号,T2WI为等信号,增强后明显强化,玻璃体腔呈异常略短T1信号,未见强化

直径小于10mm、厚度小于3mm的较小的脉络膜黑色素瘤,通过超声波、眼底照相等检查,生长并不活跃者,应进行定期观察。直径10~15mm、厚度3~5mm中等大小的肿瘤,可选择定期观察,放射治疗,局部切除或眼球摘除。直径超过15mm、厚度5~10mm的较大的肿瘤,可以选择放射治疗,局部切除或眼球摘除。对于厚度超过15mm的大肿瘤,最安全的措施是眼球摘除。近赤道部生长活跃的小的或中等大的黑色素瘤,可以采取放射治疗或局部切除术,而同样大小的肿瘤如位于后极部,通常采用放射治疗。视盘附近的黑色素瘤可以放疗,但包绕视神经的肿瘤应行眼球摘除术。

(3)肿瘤的生长特征

脉络膜黑色素瘤大多数呈结节状,肿瘤的基底直径比厚度大2倍左右,可选择局部切除或放射治疗。弥漫性生长的黑色素瘤其基底直径比厚度大许多倍,甚至呈环绕眼球生长致葡萄膜普遍增厚,容易发生广泛性视网膜脱离,视神经浸润及眼外蔓延,保守治疗效果差,最好选择眼球摘除术。巩膜外轻度蔓延且有完整包膜者亦不是放疗或局部切除的禁忌证,对于巩膜外大范围的蔓延,边界不清者宜眼球摘除,大块的眶内转移宜选择眶内容物剜除术。

(4)患者全身状况

全身状况好的,瘤体较大且视力已经丧失者,宜选择眼球摘除术。有严重全身病患者宜采取保守治疗。已经发生全身转移的患者亦不强调眼球摘除。对于心理素质较好者,即使是中等大小的肿瘤,亦可选择放疗或局部切除术,对于恐惧或忧虑症患者,即使是小的肿瘤亦常采取眼球摘除术。

2.定期观察

对于部分生长缓慢的脉络膜恶性黑色素瘤或疑为恶性者,暂不采取其他治疗方法而定期观察是合适的。

初诊患者的较小的脉络膜黑色素瘤,表现为静止状态,通过眼底照相及超声波检查未发现其生长者;大部分静止状态的中等大的脉络膜黑色素瘤;表现出缓慢生长迹象的大部分小的或中等的肿瘤,高龄患者或患有全身疾患者;患者唯一有视力的眼所患的小的或中等大的缓慢生长的脉络膜黑色素瘤均可定期随访,每3~4个月检查一次,包括荧光素眼底血管造影(FFA)、眼底照相、超声波、视野、视力等眼部检查及全身体检,注意肿瘤大小、厚度、色素多少及分布,有无视网膜脱离等,如无变化每半年复查一次,随访中发现肿瘤生长者应采取其他治疗措施。对于视盘及黄斑区附近的肿瘤,更应密切观察。对于初诊时疑为脉络膜黑色素瘤者也应密切随访观察4~6个月,如病情无变化改为6个月至1年随访一次。Gass随访5年疑似脉络膜黑色素瘤116例,其中有47例(41%)肿瘤长大。临床上亦发现少数小的肿瘤,其厚度不超过2mm,而在短期内迅速生长和转移者,对于这些生长迅速者不能长期观察,早做眼球摘除。

3.光凝治疗

激光光凝适用于高度≤5D,范围≤30°,表面无视网膜脱离的脉络膜恶性黑色素瘤,肿瘤部位必须易被光凝包绕,肿瘤不邻近视盘或接近视网膜中央血管,屈光间质清晰,瞳孔能充分散大,患者同意的情况下可光凝治疗。对于局部切除术中,肿瘤周围的正常组织切除不够充分,可能遗留的残余肿瘤,或术后复发的小肿瘤亦可采取光凝治疗。

光凝方法采用“先包围后歼灭法”,在肿瘤外围正常组织作2排完整光凝包围,激光参数为:功率500mW,光斑大小500μm,时间0.5秒,以强浓白色光斑为宜,5周后可在色素癍痕处重复光凝1~2次,以确实阻断其血液供应,而后再光凝肿瘤本身。光凝后需长期密切随访观察,每3个月检查一次,至少2~10年,有光凝8年后复发者。随访检查包括眼底照相,超声波,视力,视野,荧光素眼底血管造影检查等,如治疗成功,肿瘤区域无血管,无荧光渗漏。

4.经瞳孔温热治疗

经瞳孔温热治疗(transpupillary themotherapy,TTT)一直被用于治疗全身性癌症,如皮肤黑色素瘤、乳腺癌等。1996年Shields采用经瞳孔温热治疗脉络膜黑色素瘤,14个月随访显示,正确地应用温热治疗可以使94%厚度小于4.0mm的脉络膜黑色素瘤得到控制,对于中度大和大的肿瘤,温热治疗联合巩膜表面敷贴放疗,86%的患者肿瘤完全变平。

5.光动力学治疗

眼部肿瘤的光动力学治疗(photodynamic therapy,PDT)是光敏剂在较低能量、特定波长的光激发下通过光化学反应(非热效应)造成血管的阻塞,使得肿瘤组织缺血缺氧,间接破坏肿瘤细胞。光敏剂与生长较快的组织如肿瘤、胚胎、新生血管组织等具有较强的亲和力,可在肿瘤组织内形成高浓度的聚集。目前国内外光化学疗法主要应用于表浅的肿瘤,如:膀胱癌、支气管肺癌、消化道肿瘤、女性生殖器肿瘤及皮肤、皮下组织肿瘤,被证实有效。以往由于光敏剂的缺点,避光时间长(达3周~1个月),其特定波长短,对肿瘤穿透深度受到限制。近年来国内外在光敏剂研究方面有了重大进展,新一代光敏剂克服了代谢慢的缺点,避光时间大大缩短为1~2天,激光以红光为主。国外Vertepafin用于脉络膜新生血管膜已通过FDA批准用于临床。国内卟啉甲醚用于膀胱癌、血红斑痣等已取得好成绩。选用进口、国产光敏剂进行较小、部位近黄斑区的脉络膜黑色素瘤进行治疗有望获得进展。

6.眼球摘除术

患眼眼球摘除是治疗葡萄膜黑色素瘤的传统方法。但20世纪70年代末及80年代初许多学者发现眼球摘除治疗后2年患者死亡率比定期观察的患者高,并分析了眼球摘除手术可能促使肿瘤转移,提高死亡率。由于局部切除及放射治疗等保守疗法的改进,既可保留眼球保存部分视力,亦不改变生命预后。多数较小的肿瘤通过观察,发现其生长及转移的倾向性很小。尽管检查手段有改进,但仍有误诊为脉络膜黑色素瘤而行眼球摘除的病例发生。由于以上因素,目前欧美国家已不再把眼球摘除作为治疗脉络膜黑色素瘤的首选方法。

(1)适应证

肿瘤大,患眼已失明,不宜放疗或局部切除的病例;已有视网膜全脱离或继发青光眼的后部肿瘤;随访证实小的或中等大小的肿瘤,继续长大并侵犯视神经者。

(2)方法

20世纪70年代末80年代初,不少学者发现眼球摘除后患者死亡率比随访观察者高,但尚不能断定眼球摘除是否会促进肿瘤转移,有人建议采用非接触(non touch)眼球摘除法以减少肿瘤转移的风险,尽可能操作轻巧,分离眼球周围组织时剪刀要靠近眼眶,必要时做外眦切开,目的是减少对眼球的挤压与牵拉所致的眼压升高,以减少肿瘤细胞通过血循环转移的可能。亦有人建议切断视神经之前用液氮冷冻肿瘤基底部,或者在眼球摘除之前2~3周,采用X线或电荷粒子束照射肿瘤,但这些方法治疗对降低死亡率无统计学意义。

Joenson对眼球摘除的病例随访25年,术后1年肿瘤转移的发生人数形成高峰,半数以上在3年内转移。李彬对106例经病理证实葡萄膜黑色素瘤的30年观察中,眼球摘除后1年即可发生转移,在术后8.5年甚至22.5年亦可发生。国外文献报道,20%~50%最终死亡于转移性疾患,李彬报道为34.95%死于转移。多数学者认为眼球摘除之前就已存在不易发现的亚临床转移灶,术前,术中及术后采取化疗,免疫治疗等辅助性治疗措施以提高眼球摘除后患者的存活率。

7.放射治疗

早在1930年Moore首先介绍了用放射性检查镭(Ra)插植肿瘤内部治疗葡萄膜黑色素瘤,随后Stallard用镭针以及相继发展的钴(Co)、碘(I)、钌(Ru)、铱(Ir)、金(Au)、钯(Pa)敷贴放疗等,利用放射线损伤肿瘤细胞的DNA来破坏肿瘤细胞,损伤肿瘤血管使肿瘤组织发生缺血坏死。目前用于治疗脉络膜黑色素瘤的放射疗法包括巩膜表面敷贴放疗,电荷粒子束放疗,伽马刀治疗。经过几十年的临床观察,放射治疗已取得令人鼓舞的效果,在不少国家已成为治疗脉络膜黑色素瘤的最主要治疗方法之一。

(1)适应证

生长活跃的体积小的脉络膜黑色素瘤,或经过随访发现肿瘤增长者;中等大小或一部分大的肿瘤,但远离视盘及黄斑区,经治疗尚能保持一定视力者;患眼为唯一有视力的眼,另一眼已经失明者均可考虑选择放射治疗。

(2)方法

1)巩膜表面敷贴放疗(episcleral plaque radiotherapy):Stallard于1966年报道用放射性核素镭和钴60巩膜表面敷贴放疗葡萄膜黑色素瘤,随后又有多种放射性核素如钌-106,碘-125,铱-192,钯-103,金-198等,应用最多的是碘-125和钌-106。在不少国家巩膜表面敷贴放疗已成为治疗脉络膜黑色素瘤最常用的方法。国内也已研制出碘-125巩膜表面敷贴器,也已用于临床(图8,图9)。

目前使用的放射性核素中,钌-106辐射的是β射线,其余均为γ射线。其放疗效应的生物学机制是损伤肿瘤细胞的DNA使肿瘤细胞死亡;损伤肿瘤血管内皮组织最后使血管闭合,以及肿瘤发生缺血缺氧坏死;巩膜表面敷贴放疗所引起的肿瘤坏死产物可促进免疫反应,有利于控制肿瘤的转移。

图8 巩膜表面敷贴器

图9 巩膜表面敷贴器治疗模式图

根据肿瘤的位置、高度、基底范围选择不同大小及形状的巩膜表面敷贴器以及所需照射剂量。所选择的巩膜敷贴器大小应比肿瘤基底部宽2mm以上。依据肿瘤高度及放射性核素特性,用计算机算出达到所需照射剂量时巩膜敷贴器应放置的时间,一般葡萄膜黑色素瘤顶部需照射剂量为8000~10000CGY,基底部需照射剂量为35000CGY。

手术可在局麻或全麻下进行,沿角膜缘360°环行剪开球结膜,做4条直肌牵引线,暴露肿瘤所在部位的巩膜,用巩膜透照法确定肿瘤基底边缘,并做好标记,在标记处缝置敷贴器,术眼盖上防护罩后定时观察,达到所需放疗时间时再去掉敷贴器,术后每3个月复查一次,1年后改为半年复查一次,检查内容除一般眼部检查外,还包括眼底照相,荧光素眼底血管造影,超声检查等。

脉络膜黑色素瘤对巩膜表面敷贴放疗具有较好的敏感性,疗效若以肿瘤高度下降来衡量,其有效率钴-60为96%,碘-125为89%,钌-106为89%,钯-103为82.6%,铱-192为84%。放疗后肿瘤消退的病理特征为:肿瘤细胞有丝分裂活动下降并导致明显的坏死灶,肿瘤血管基底膜增厚,血管周围纤维化,肿瘤组织炎症反应及淋巴细胞浸润,蛋白性渗出,细胞呈脂性变。临床上放疗后肿瘤消退的特征有:最常见的早期反应是视网膜下液减少,消失,但有10%的病例出现视网膜下液暂时性增加,这种现象不表示肿瘤的增长;超声扫描发现肿瘤厚度变薄或皱缩;荧光素眼底血管造影检查可发现肿瘤血管逐渐减少。

90%以上放疗后1年肿瘤较放疗前缩小,其中大部分在放疗后1~29个月肿瘤消退,放疗1年后肿瘤可继续缩小,消退,但速度较慢,一旦肿瘤消失或代以平坦的瘢痕便表示肿瘤完全消退。

大多数临床资料均显示葡萄膜黑色素瘤巩膜表面敷贴放疗后的5年存活率优于或等于眼球摘除术,碘-125放疗后的5年存活率为89%,钴-60为86%,钌-106为84%,铱-192为93%。巩膜表面敷贴放疗后的存活率,视力与电荷粒子束放疗,局部切除相似。

脉络膜黑色素瘤经巩膜表面敷贴放疗后不仅大部分保存了眼球,部分还可保存一定视力。Stallard首次用钴-60治疗100例脉络膜黑色素瘤,其中69例肿瘤均消退,6例因肿瘤转移而死亡,其中3例眼底无活动性肿瘤,38例视力维持在0.1~0.3之间,其余保持有用视力。临床资料显示,经长期随访,钴-60敷贴器放疗后45%的患眼视力保持在0.1以上,碘-125敷贴器放疗后45.3%的患眼视力保持在0.2以上,28.1%放疗前后的视力相差在2行以内。106钌敷贴器放疗后48.5%视力保持在0.2以上,192铱敷贴器放疗后视力提高或不变的占65%。视力预后取决于肿瘤的位置、大小,所选择的巩膜敷贴器种类以及放疗前后有无视网膜病变,视力减退或丧失的主要原因为放射性视网膜病变。

巩膜表面敷贴放疗较其他治疗方法具有明显的优点,将会成为脉络膜黑色素瘤治疗的最常用的方法,继续探索最佳照射剂量,选择更合适的放射性核素,更准确的剂量分布设计,联合光凝,药物等其他方法以减少照射的总剂量,减少并发症的发生,进一步提高疗效。

2)电荷粒子束放疗:自1975年美国率先采用电荷粒子束放疗(charged particle radiotherapy)治疗葡萄膜黑色素瘤至今,全球已有500余例患者接受电荷粒子束治疗。目前常用的有2种电荷粒子束,一种是质子(proton)束,另一种是氦离子(helium ion)束。通过加速器产生高能带电粒子束来照射肿瘤。高能电荷粒子可以汇聚成粒子束,高能电荷粒子的大部分能量会在突然停止运动时释放,即Bragg峰现象,通过控制电荷粒子束的Bragg峰的位置使放射剂量更精确地照射于肿瘤组织,且分布均匀,肿瘤之外的眼内组织不受损伤,因此,电荷粒子束放疗其并发症较少。

局麻或全麻,360°结膜切开,4直肌牵引缝线,肿瘤定位并在巩膜面做好标记,在肿瘤边缘的巩膜表面缝合4~5个钽环,照射范围包括肿瘤及其周围1.5mm正常组织,7~10天内共照射5次,总剂量为50~70Gy。

电荷粒子束放疗5年存活率为80%~85%,局部肿瘤复发率为2%~3.6%,电荷粒子束放疗后的视力取决于肿瘤的高度及其位置,以及与黄斑及视神经的关系。Seddon总结葡萄膜黑色素瘤562只眼经电荷粒子束放疗,肿瘤距视盘或黄斑区不超过3mm者,放疗后2年内47%的患眼视力丧失,而距视盘或黄斑超过3mm者,放疗后2年28%视力丧失。因此,探索更适宜的照射剂量,改进照射方法以及联合其他疗法将能获得更好的疗效,进一步减少并发症的发生率。

3)伽马刀治疗:用高能60钴的γ射线,单丝高能量聚集于病灶区,产生摧毁性生物效应,破坏肿瘤组织。对病灶周围组织不产生放射性损伤,酷似手术切除病变组织。目前国外文献中已有上百例脉络膜黑色素瘤患者接受了伽马刀治疗。

球后及球周麻醉,360°结膜切口,四直肌牵引缝线并固定于眶缘,使眼球固定;安装定位头架,CT及MRI影像检查并定位,计算机进行照射剂量模拟显示,肿瘤边缘不少于50~60Gy剂量,注意保护晶状体及视神经;采用多枪技术进行伽马刀治疗,总放射时间为20分钟左右。

Marchini(1996年)报道伽马刀治疗葡萄膜黑色素瘤36例,随访3~28个月,17例(47%)肿瘤消退,18例(50%)肿瘤无变化,1例(3%)肿瘤复发,6例(17%)发生严重并发症,2例(6%)因肿瘤复发或继发青光眼摘除眼球。治疗后35%视力保持0.2以上,35%为手动至0.1,15%无光感。但远期疗效尚有待于进一步观察。

(3)并发症

各种放疗方法均可致并发症,最常见的是放射性视网膜病变和视神经病变,其次是辐射性白内障,玻璃体积血,放射性葡萄膜炎,干燥性角结膜炎,其他少见的并发症有巩膜坏死,新生血管性青光眼等。放疗并发症多发生于晚期,并发症的原因除放射线照射所引起之外,与肿瘤组织本身所产生的新生血管因子、肿瘤坏死所引起的炎症反应等均有关。

8.局部切除

自1914年Raubitschek首先提出手术治疗葡萄膜恶性黑色素瘤以来,仅有少数报道采取局部肿瘤切除以替代传统的眼球摘除术。1961年Stallard提出对独眼葡萄膜恶性黑色素瘤如放疗失败时可采用局部手术切除,以保留患眼,挽救视力。1972年Peyman在动物实验研究眼球壁切除的可行性之后,对手术方法进行改进,采用全厚层或部分板层巩膜葡萄膜切除术取得一定的效果。1988年Shields等提出局部板层巩膜葡萄膜切除术式,减少了手术并发症,已成为治疗葡萄膜恶性黑色素瘤较为理想的方法之一。

(1)手术适应证和方法

1)局部板层巩膜脉络膜切除术(partial lamellar sclerouvectomy)

A.适应证:包括:①肿瘤最大直径<16mm的脉络膜黑色素瘤,且中心部位在赤道附近;②无视网膜或玻璃体肿瘤种植,无全身转移表现,全身情况较好;③患者拒绝眼球摘除或独眼患者;④尚有一定视力。

B.方法:术前2~4周行激光光凝或巩膜外冷冻肿瘤基底部周围,使脉络膜视网膜粘连。①采用低压全身麻醉,使血压下降,可减少术中驱逐性出血和玻璃体积血。②沿角膜缘做360°结膜切口,四直肌牵引线。③用透照法确定肿瘤边界并做标记。亦可在间接检眼镜直视下定位。选择合适的Peyman眼篮并牢固地缝置于各直肌止端下,小环置于肿瘤表面的巩膜处,使肿瘤完全置于小环区域内。缝置眼篮对眼球起支撑作用,防止眼球塌陷玻璃体外溢。④在肿瘤外缘作大半圆形或多角形基底向后级的板层巩膜瓣,厚度达全层巩膜的3/4~4/5。⑤再次确定肿瘤边界,沿肿瘤边缘作电凝,以防止术中肿瘤细胞扩散及脉络膜出血。⑥闭合式玻璃体切除系统准备,放好灌注管,但暂不灌注,做好平坦部巩膜切口,保持眼压偏低,以减少术中玻璃体脱出,降低驱逐性出血的危险性。亦可先行视网膜切开,暴露瘤体,注入全氟化碳液体后在瘤体周围正常脉络膜组织处电凝,游离瘤体。⑦沿肿瘤边缘切穿巩膜,轻提巩膜内层,沿肿瘤边缘剪除板层巩膜,脉络膜肿瘤及附着于肿瘤上的视网膜。迅速覆盖巩膜瓣,整理切口,间断或连续缝合密闭切口。⑧行闭合式玻璃体切除,沿肿瘤周围的视网膜行眼内光凝,用膨胀气体或硅油眼内充填,必要时联合巩膜扣带术。

2)眼内脉络膜视网膜局部切除术

A.适应证:后极部距视盘2PD范围内,直径<2PD的脉络膜黑色素瘤,无视神经及眼外侵犯,无全身转移证据,全身状况良好。

B.方法:术前数周在肿瘤表面及周围进行激光光凝。①眼内视网膜脉络膜切除术:采用闭合式玻璃体切除手术。在肿瘤边缘切开视网膜,使肿瘤与周围脉络膜及其下巩膜分离,但留下一侧边缘暂不分离。眼内激光光凝瘤体周围及表面。用玻璃体切除系统切除肿瘤。再进行完全性玻璃体切除和气液交换,膨胀气体或硅油眼内充填。②眼内视网膜瓣下脉络膜切除术:主要适用于离黄斑中心凹较近的小的脉络膜黑色素瘤。采用闭合式玻璃体切除术,在距肿瘤边缘1PD处做180°视网膜电凝,行视网膜切开,掀开视网膜瓣,暴露脉络膜肿瘤。肿瘤表面及周围眼内光凝。分离肿瘤与周围脉络膜及其下的巩膜,切除肿瘤。行完全性玻璃体切除和气液交换,视网膜切开处行眼内光凝,膨胀气体或硅油眼内充填。

3)眼内肿瘤剥除联合玻璃体手术

A.适应证:赤道及赤道后肿瘤,基底较窄,肿瘤高度大于基底直径者。

B.方法:采用闭合式玻璃体手术,行晶状体玻璃体切除,注入“重水”,电凝肿瘤周围的视网膜和脉络膜,行视网膜脉络膜切开是瘤体与周围视网膜脉络膜组织完全分开,推动瘤体使其与局部巩膜分离,让瘤体完全游离悬浮于重水中。补充重水使瘤体悬浮至瞳孔区。做角巩膜切口娩出瘤体。关闭切口,眼内光凝,硅油充填。

(2)手术并发症

1)玻璃体积血

是最常见的并发症,占60%~79%。术前瘤体周围激光光凝或冷凝治疗,可减少瘤体的血流,术中电凝烧灼瘤体周围的葡萄膜,使用全氟化碳液体,采用低压灌注麻醉等有助于减少术中及术后玻璃体积血。轻度玻璃体积血,术后2~4周可吸收,严重玻璃体积血需行玻璃体切除术。

2)视网膜脱离

是常见并发症之一(8%~17%)。手术中累及玻璃体,视网膜,术后玻璃体增殖可发生牵拉性视网膜脱离,需行玻璃体切除联合巩膜扣带术,术前瘤体周围激光光凝,术中行全玻璃体切除,可减少玻璃体增生牵拉,减少术后视网膜脱离的风险。

3)晶状体混浊

睫状体肿瘤接触或推压晶状体,可致晶状体混浊或脱位,术中可联合晶状体摘除,亦可待术后晶状体混浊加重后再次手术。术中晶状体损伤,气体或硅油充填术后常可使晶状体混浊加重,可二期行白内障摘除术。

此外,前房积血、浆液性脉络膜脱离、术后感染、黄斑前膜、黄斑囊样水肿、葡萄膜炎、继发青光眼、交感性眼炎、低眼压等并发症亦可发生,及时发现、积极治疗,可能收到好的效果。

(3)结果

1)治疗后患者存活率

Shields采用局部切除术治疗脉络膜黑色素瘤95例,其中14例病理证实并非脉络膜黑色素瘤,81例脉络膜黑色素瘤其病理检查结果为35例(43%)为梭形细胞型,46例(43%)为混合细胞型或上皮样细胞型。笔者所治疗的150多例长达10年的观察,其死亡率和同期眼球摘除者并无差异。多数作者研究认为,局部板层巩膜脉络膜切除术与脉络膜恶性黑色素瘤其他治疗方法相比,治疗后5年存活率无显著性差异。Shields手术治疗81例,平均随访4年,6%发生肿瘤转移和死亡。如果把下列因素视为危险因素:年龄>60岁,肿瘤基底直径较大;肿瘤为上皮样细胞型或混合型;无辅助性治疗;较大肿瘤复发或残存而行眼球摘除;扩散到眼球外的小的残存瘤或小复发瘤而行眼球摘除。当危险因素为2个以下时,15年存活率为92%,当危险因素为3个以上时,3.5年的存活率为30%。多数作者研究认为,局部板层巩膜脉络膜切除术与脉络膜恶性黑色素瘤其他治疗方法相比,治疗后5年存活率无显著性差异。

2)肿瘤复发率

不存在危险因素(危险因素包括上皮样细胞型,大的肿瘤,距黄斑及视盘小于1PD)时,4年肿瘤复发率为6%,存在2个以上危险因素时,4年复发率为57%。Shields报道81例局部板层巩膜脉络膜切除的患者,11%肿瘤完全切除后复发,而复发者与上皮样细胞型肿瘤有关。因此认为只要完整切除肿瘤,该手术方法并未增加肿瘤复发及转移的机会。笔者回顾分析45例经组织病理学检查证实为葡萄膜黑色素瘤的患者行局部切除手术治疗的临床资料。分析患者年龄、性别、肿瘤最大直径、肿瘤部位、有无视网膜脱离、手术前后眼压、视力等基线资料以及手术方法、是否联合治疗等干预手段与生存预后的相互关系。将各因素作为协变量与肿瘤转移复发预后建立COX回归模型。结果显示各因素中,肿瘤最大直径和高度(P=0.04)、手术后眼压(P=0.03)、病理分型(P=0.04)、巩膜有无浸润(P=0.03)、肿瘤部位(P=0.01)、切除完整与否(P=0.00)与转移和复发有显著相关意义。术后20~40个月为肿瘤复发转移高发期。

3)视力

局部板层巩膜脉络膜切除术不仅可以保存眼球,更重要的是可以保留有用视力。有报道治疗后5~7年,患眼视力与同期局部放射治疗的患眼基本相同,24%术后5年获得手术前相同或更好的视力。Shields报道95例平均随访5年的脉络膜恶性黑色素瘤,20例(21%)术后视力保持0.6以上,25例(25%)5年后仍保持0.6。视力好坏与肿瘤位置尤其与黄斑及视神经距离有密切关系。Lee报道23例视盘或黄斑中心凹1~2PD范围内的小脉络膜黑色素瘤,行眼内局部脉络膜视网膜切除术,术后随访7个月~7年(57%随访4年以上),最终视力为无光感~0.5,43%≥0.05。Peyman的20例手术,平均随访19个月,尚未发现肿瘤复发或转移,50%视力≥0.05,但亦有发生增生性玻璃体视网膜病变和视网膜脱离者,该方法对一定范围内的脉络膜黑色素瘤的治疗不失为一种有益尝试,但疗效尚有待进一步观察。