英文名称 :serpiginous choroiditis

中文别名 :地图状脉络膜炎;名地图状螺旋状视盘周脉络膜病变

匐行性脉络膜炎(serpiginous choroiditis),又名地图状脉络膜炎或名地图状螺旋状视盘周脉络膜病变(geographic helicoid peripapillary chiroidopathy,GHPC)。它是一种较比少见通常为双侧的慢性复发性炎性疾病。中壮年健康者多见,也可见于年轻及年长者。此病无种族及性别偏向,无家族史。亦无并发全身疾病,与药物外伤过敏亦无关联。

此病早期常无症状,直至黄斑受侵才感视力下降。视力下降程度得看黄斑受累程度而定,可以严重受损。患者起初也可先在一眼发病,另眼尔后才发病。双眼病变并非总是对称一致。患眼通常眼前节正常,偶尔见到有前节炎症反应。眼压正常。1/4~1/3患者玻璃体可见细胞。

眼底病变形态:①最常见的是急性期呈灰白色病变,边缘呈匐行状或犬牙交错,常绕视盘向周边扩展,或从视盘颞侧开始,向黄斑进展至中纬部。新病变常从老病灶边缘发生,呈指状息肉样或伪足样向外扩展,进展的病变边缘呈灰白水肿。②病变也可孤立地发生于中周或周边部,尔后与原有病变相连融合。③首发在黄斑部但较少见,如发生,黄斑病变则向视盘和周边部进展。一般经历数周或数月后,病变退行呈灰色斑驳状萎缩灶,并有纤维增生。其下的脉络膜血管萎缩,在病变附近可见色素增生。复发灶多与萎缩灶相连而继续往前进展。25%新生血管常从患者陈旧或亚急性病变边缘长出,而不见于急性病变,一旦发生新生血管,常合并出血渗出纤维化,致使中心视力严重受损。

此病可合并其他眼病,前葡萄膜炎、视网膜血管炎、视网膜分支静脉阻塞、视网膜脱离、视网膜色素上皮脱离、视神经和视网膜新生血管形成。

此病常复发,复发距初发时间不定,数周数月甚至数年后复发,一旦复发大部分眼底均受累。

眼底自发荧光及荧光素眼底血管造影像(FFA)(图1~图3):在急性期病变呈低荧光,其后病变呈活动性进行性的边缘为高荧光,边缘模糊,如血管有炎症,静脉壁可着染。晚期病变由于其周脉络膜毛细血管的荧光向内渗漏而呈高荧光。如,有纤维增生,则着染荧光。陈旧萎缩病变中还可见到脉络膜大血管。吲哚菁绿血管造影(ICGA)检查,在急性炎症期,不论造影早晚病变区均呈低荧光区。早期病变边缘不清楚,晚期则边缘锐利。有时呈淡的荧光晕。在有些病例除病变区外,尚可见局灶性高荧光区,而眼底上并未见相应病灶。一般而言,ICGA所显示的病变范围要大于FFA。在亚急性期,病变内脉络膜毛细血管和小动脉持续呈低荧光或充盈迟缓。但可见中及大脉络膜血管,病变边缘也不如急性期清楚。晚期病变区低荧光远不如急性期清楚。在痊愈期,由于RPE和脉络膜毛细血管萎缩,在造影早期病变区显示低荧光或充盈迟缓,在晚期病变区的低荧光已不那么明显且不均匀。

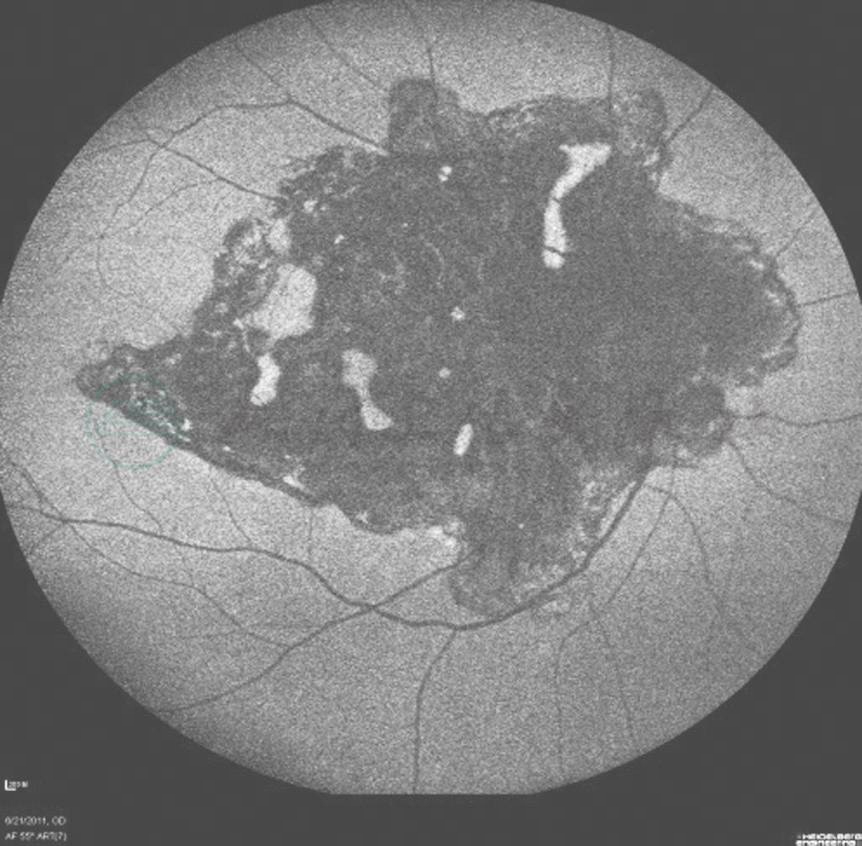

图1 右眼自发荧光像

病变区基本不显荧光。残余的未被破坏的RPE处显荧光

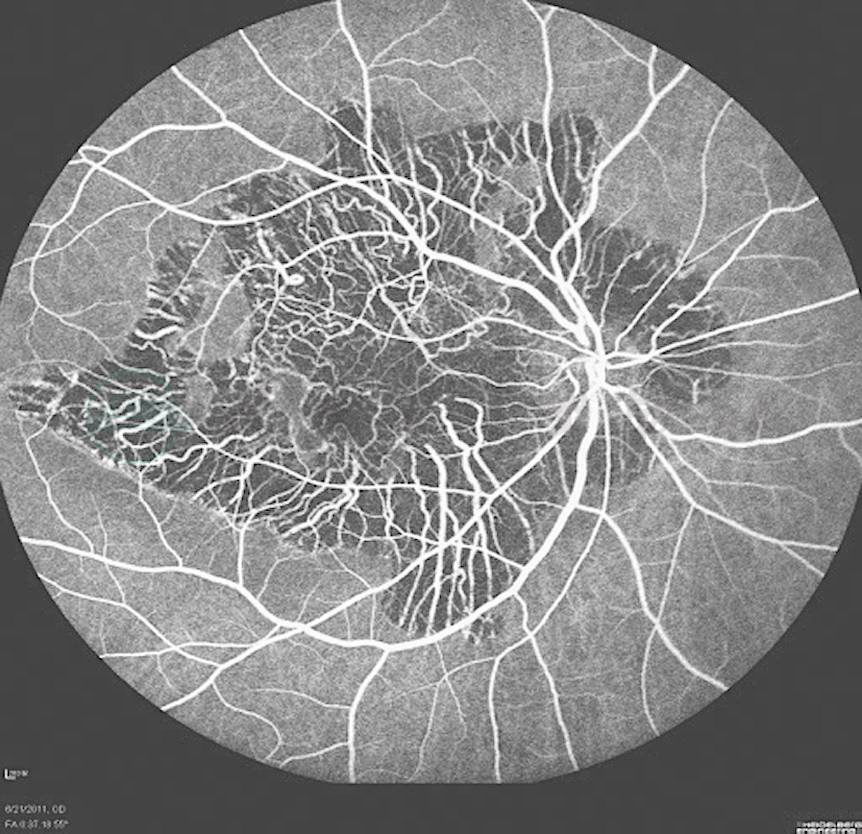

图2

右眼FFA 0.37秒,病变区呈低荧光,可见脉络膜血管。其间残留少量正常组织与上图残余显荧光处相对应

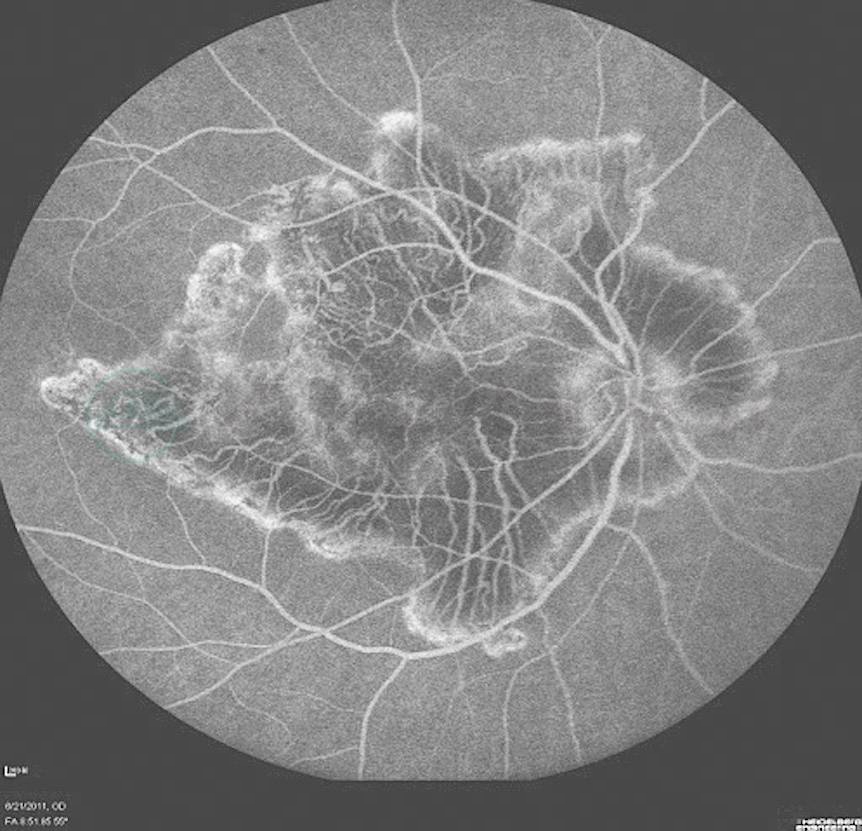

图3

右眼FFA 8.51秒,病变区仍呈低荧光,边缘荧光着染。区内残留组织显荧光

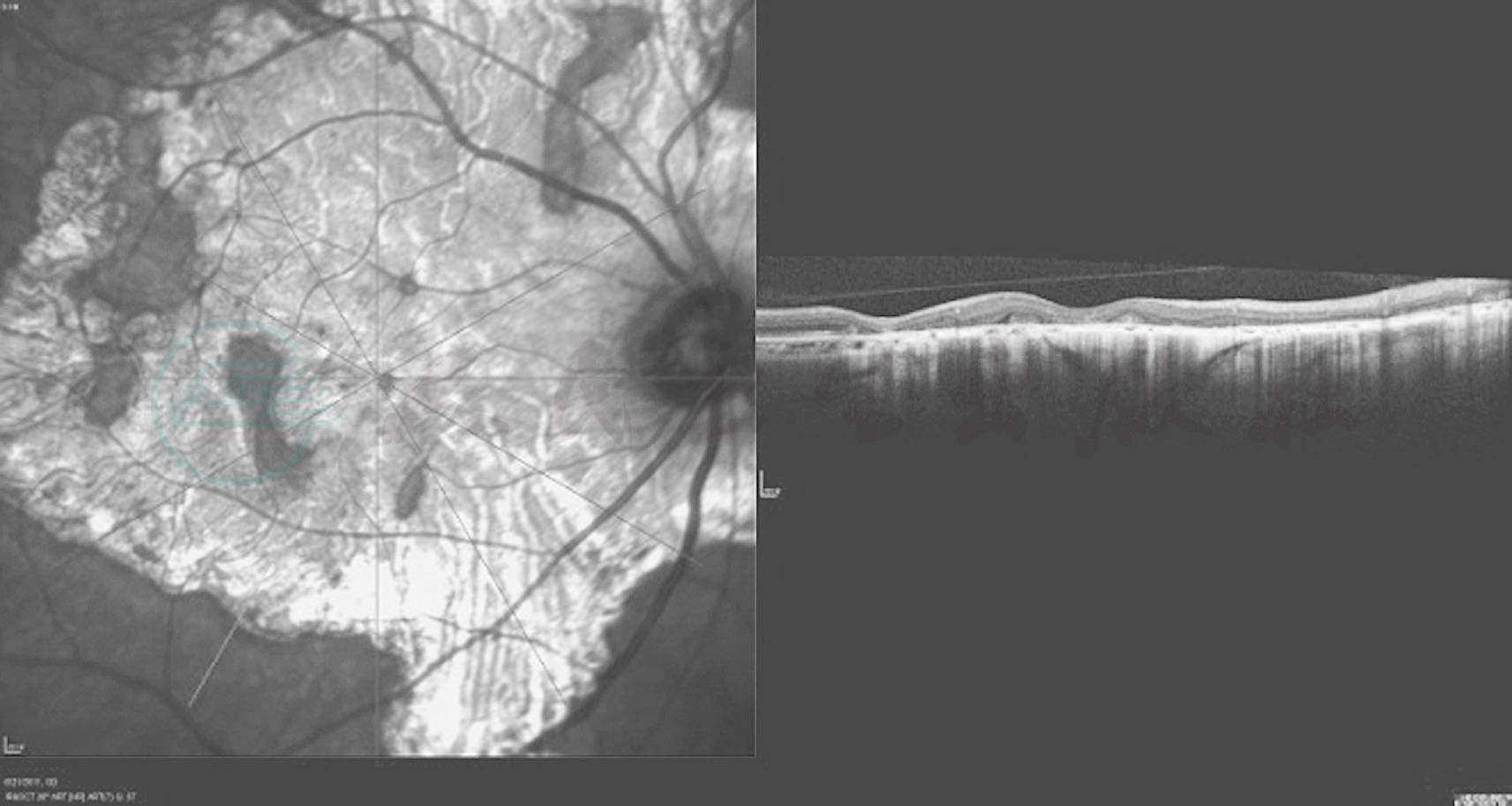

OCT检查(图4):在陈旧病变显示视细胞层萎缩变薄,脉络膜毛细血管层萎缩。

图4 右眼黄斑区放射扫描的OCT图像

黄斑中心区网膜下有增生膜,视细胞层萎缩及脉络膜毛细血管层萎缩

病因未明。病变主要侵及脉络膜内层RPE并继发网膜改变。病理显示在脉络膜有弥漫性和局灶性淋巴细胞浸润,在病变边缘亦有大量淋巴细胞及不同程度的RPE增殖。病变区RPE和光感受器细胞丧失。Bruch膜有破裂,纤维胶质细胞由此进入增生扩展。

黄斑病变或病变侵及黄斑,采用皮质类固酵类药物(口服或局部注射)或许有帮助。Hooper&Kaplan采用三联疗法(Azathioprine,环孢素和泼尼松)治疗5例,仅作了初步尝试。也有单采用环孢素治疗者。