英文名称 :cysticercosis

中文别名 :囊虫病

猪囊尾蚴病(cysticercosis),俗称囊虫病,是链状带绦虫即猪肉绦虫(taenia solium)的幼虫(囊尾蚴)寄生于人体组织所引发的一系列病症。人为链状带绦虫的终宿主同时也是中间宿主,囊尾蚴可以侵犯人体多种脏器,破坏相应组织的结构和功能,眼是极易受侵部位之一,包括眼内的玻璃体及视网膜,眼眶的肌肉和神经等。眼内囊尾蚴最早由Sommerring(1830)在一女性患者眼的前房中发现,之后Schott(1836)成功地从机体中分离出囊尾蚴,von Graefe(1854)首次检出玻璃体囊尾蚴,并经手术取出,以后相继有不少文献报告。本病世界各地均有散发,我国以东北、华北及西北地区患病率较高。患者男多于女,好发于20~40岁的青壮年,常单眼患病,部分双眼同时患病,一般眼内为单个虫体,也有多个虫体共寄一眼。囊尾蚴可寄生在眼的任何部位,但以玻璃体囊虫最多见(51.6%),其次为视网膜下较多(37.1%),少数可见于结膜、眼肌及眶内组织。囊尾蚴寄生会造成严重的眼组织及视功能损害。

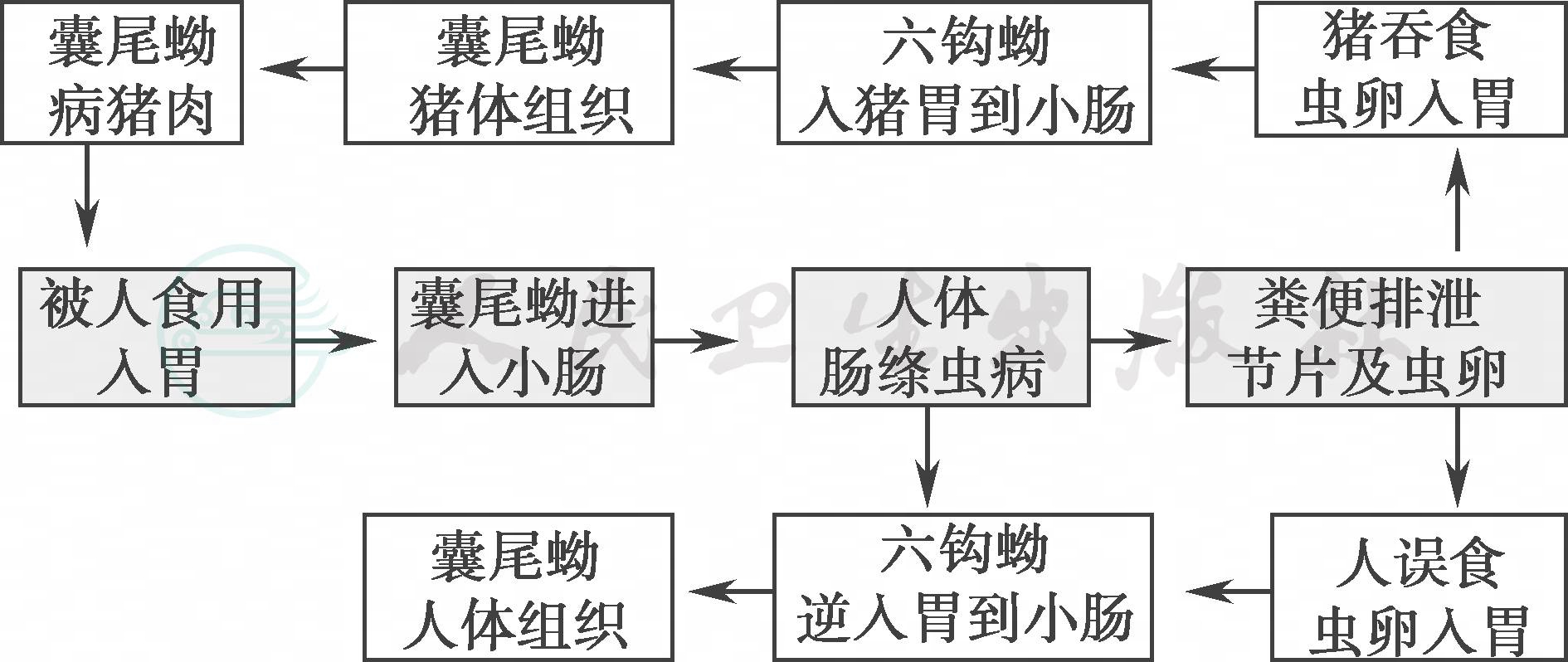

病原体为猪囊尾蚴,虫体为白色半透明的囊状物,呈球形或椭圆形,直径5~8mm,其内充满透明的囊液,囊壁由外部的皮层和内部的间质层组成,间质层有一向内翻卷收缩的头节。人体猪囊尾蚴病是由于人体吞食了混有猪绦虫卵或节片的食物被感染所致,猪或野猪等动物是链状带绦虫的中间宿主,人是终宿主,也可是中间宿主。当虫卵或节片被吞食后,卵在小肠内经消化液作用,胚膜破裂,六钩蚴逸出,然后利用其小钩和分泌物,侵入小肠壁随血及淋巴液循环向身体各个部位播散,寄生于机体各个器官和组织。在寄生部位,虫体逐渐长大,体中细胞溶解形成充满液体的空腔,约10周发育成为囊尾蚴。此时人成为猪肉绦虫的中间宿主,患猪囊尾蚴病,在人体囊尾蚴不能再发育成绦虫,无传染性,而猪作为中间宿主则不然,具有传染性。当人进食未煮熟的含有囊尾蚴的猪肉后,囊尾蚴经消化液作用,其头节翻出,吸附于肠壁,颈节逐渐分裂形成连串的体节,经2~3个月后发育成为成虫。此时人成为猪肉绦虫的终宿主,患肠绦虫病,绦虫可以产卵随粪便排出,具有传染性。人体绦虫病和囊虫病的发病流程如图1所示。

图1 人体绦虫病和囊虫病的发病流程示意图

中间带底色的框道为人体绦虫病发生发展与传播,上下框道为人和猪共患囊虫病的发生与发展

眼部囊尾蚴病与全身感染一样,经肠壁侵入的六钩蚴可随血流经颈内动脉进入眼动脉,分布到眼动脉所支配的所有组织,尤其是睫状后短动脉,被污染的机会最多。睫状后短动脉分支多、血流量大、流速相对滞缓,六钩蚴容易由此进入脉络膜至视网膜下,或穿过视网膜进入玻璃体,发育成为视网膜下或玻璃体内囊尾蚴。也有少部分通过中央动脉进入视网膜,寄生于视网膜前的神经纤维层与内界膜之间,也可以游入玻璃体中成为玻璃体囊尾蚴。眼部其他组织包括眼睑、结膜、眶内组织等同样可由相应的血管系统受到感染而发病。猪囊尾蚴寄生在眼内可直接造成眼组织机械性的损伤,也可由异体抗原引起葡萄膜视网膜的免疫性炎症反应,另外由于虫体代谢产物的毒性作用,也可以引起眼组织的中毒性损害,尤其死亡虫体分解释放出的毒性产物危害最为严重。除此之外,视功能间接的损害还常见于脑囊虫病,患者常有头痛、恶心、呕吐等脑膜刺激症状,高颅压常致视盘水肿、出血,最终造成视神经萎缩,严重损害视功能,以至于失明。

猪囊尾蚴病的流行病学调查表明,链状带绦虫病患者是唯一的传染源,患者粪便中排出的虫卵对本人及周围人群均有传染性,它在小肠内寄生的时间越长,发生囊尾蚴病的危险性就越大。

人体猪囊尾蚴病是因为人食入了绦虫病患者粪便中的绦虫卵而造成的,自身感染是最主要的感染途径,包括自体内感染和自体外感染,但也可以由他体感染而来。自体内感染是由于绦虫病患者肠道逆蠕动的关系,将其虫卵及节片由肠反流入胃中而引起自身感染,自体外感染是由于绦虫病患者误食被污染含有自体虫卵的食品引起自身感染。他体感染即异体感染,患者本人无肠绦虫病,而是摄入染有链状带绦虫虫卵的食物而引起感染。

调查资料显示,猪囊尾蚴病的流行区域与猪带绦虫病分布相同,其易感人群以青壮年较多(83.8%),男多于女(75.29%;24.71%)。流行因素主要是人食肉的生活习惯和食用方法不当,首先感染猪带绦虫病而引发猪囊尾蚴病。新近的研究表明,猪囊尾蚴病在我国流行的区域和感染人群有不断上升的趋势,同时呈现出一些新特点。例如:原以猪囊尾蚴病农村患者居多的发病状况相比,而现时则城市的患者比例增多,城乡患病率的差别正在缩小;原以青壮年居多的易感人群相比,而现时则儿童患者有上升的趋势;原以流行区域仅局限于我国的东北、西北和华北地区相比,而现时则已确认在我国流行和分布范围相当广泛,遍及全国各地,流行区域扩大,分布由相对集中变为相对分散。了解这些新特点新变化,对制订猪囊尾蚴病的防治措施尤为重要。

用检眼镜及裂隙灯显微镜检查可发现眼内猪囊尾蚴的虫体及其相关病变。

(1)玻璃体内囊尾蚴:虫体游动寄生在玻璃体内,用检眼镜或裂隙灯三面镜检查,可以发现玻璃体内有游动的球形或椭圆形灰白色半透明的囊体,囊壁光滑,边缘常有金黄色珍珠样的反光。仔细观察囊体可有自发性的蠕动,有时可以看到呈三角形的头节伸出,在玻璃体内摆动。眼内囊尾蚴最先波及的是视网膜和玻璃体,除典型的虫体形态表现外,常伴发有不同程度的玻璃体变性及灰白色尘埃状浑浊。视网膜可出现水肿、渗出及破损等,严重的可发生膜状纤维增生,引起牵拉性视网膜脱离。

(2)视网膜下囊尾蚴:虫体寄生在视网膜下,用检眼镜或裂隙灯三面镜检查可见视网膜局限性隆起,其下可见有球形或椭圆形黄白色肿物,呈囊泡样,边界清楚并有金黄色反光边。视网膜血管迂曲于囊泡样隆起之表面,周围可有视网膜水肿、渗出或出血,仔细观察可见囊体有蠕动感,甚至于可见囊体在视网膜下移位。由于渗出性炎症反应的关系可出现局限性的视网膜脱离,严重者可有大面积脱离或全脱离。当囊体攻破视网膜时,可见局部有视网膜裂孔形成,并导致视网膜脱离。

(3)视网膜内囊尾蚴:囊体位于视网膜内界膜与视网膜神经纤维层之间,也称为视网膜前囊尾蚴。在视网膜表面可见一边界清楚的灰黄色囊泡样隆起,并有金黄色反光边,因内界膜的限制使囊体相对固定,无游走性,但仍有蠕动感。

(4)前房及眼内其他部位囊尾蚴:裂隙灯显微镜检查可在前房内看到游动的虫体,伴随有较重的前部葡萄膜炎反应,以虹膜炎为主,睫状充血,角膜后壁有沉着物(KP),前房有炎性细胞渗出,闪辉明显,刺激症状较重,视力显著下降。寄生在视盘部位或视盘周围的囊尾蚴,常会引起视盘水肿或变形,视力下降并有视野缺损。

眼内囊尾蚴一旦确诊应尽快手术取出,对合并有肠绦虫及全身囊尾蚴者,在眼内囊尾蚴手术取出后,随即行药物驱虫治疗。

1.手术治疗

对结膜下囊虫可在手术显微镜下直接切开结膜分离虫体取出。前房内囊尾蚴较为少见,其葡萄膜反应较重,常出现急性虹膜睫状体炎,可适当应用激素减轻反应,同时尽快取出虫体。手术在角膜缘经隧道式切口进入前房,在囊尾蚴的下方或后方注入黏弹剂,用注吸器推压或吸出虫体。对玻璃体内和视网膜下囊虫则需通过玻璃体手术治疗。运用玻璃体手术既可以完整地取出囊体,减少因囊尾蚴破裂致异性蛋白反应,又可以切除病变的玻璃体,分离解除牵引灶,恢复屈光间质的透明性,并防治视网膜脱离。闭合式三切口玻璃体切除手术适用于玻璃体、视网膜内及视网膜下囊尾蚴的取出。对玻璃体囊尾蚴,手术切除浑浊变性的玻璃体,游离出囊体,然后吸出。视网膜下囊尾蚴可在寄生部位切开视网膜,游离出囊体,然后吸出,同时作视网膜光凝封闭视网膜裂孔。若合并有牵引性视网膜脱离,可同时切除牵引灶,激光或冷冻封闭裂孔,必要时作气体或硅油填充。玻璃体手术的兴起极大地提高了眼内囊尾蚴病的治愈率,早期患者不仅能顺利成功取出,保存了眼球,大部分视力还有所改善。

2.药物驱虫治疗

对合并有肠绦虫或全身囊尾蚴者,特别是合并有脑囊尾蚴或侵犯视神经者,当眼内囊尾蚴手术取出后要同时进行药物驱虫治疗。目前常用的药物有吡喹酮(praziquantel)、阿苯哒唑(albendazole)、氯硝柳胺(niclosamide)等。吡喹酮又名环吡异喹酮,为广谱驱虫药物,不仅对肠绦虫有较高的疗效,对囊尾蚴也有很高的杀灭作用。驱绦虫一般剂量为15~25mg/kg(儿童15mg/kg),一次口服。治疗脑囊虫病每日20mg/kg,分3次口服(体重>60kg只按60kg计),9日为一疗程,间隔3~4个月再继续第2疗程,当无明显颅内压增高时,总量可用到180mg/kg。阿苯哒唑,又名丙硫达唑、抗蠕敏、扑尔虫,为广谱驱虫药物,对绦虫及囊尾蚴均有较好的疗效。治疗脑囊虫病每日量15~20mg/kg,分2次口服,10日为一疗程,停休15~20日,再继续第2疗程,一般2~3疗程即可。氯硝柳胺又名灭绦灵,主要用于驱肠虫,成人口服一次1g,隔1小时后再服一次,共2次。脑囊虫用驱虫药治疗时常有反应性颅内压增高,使原有的头痛、癫痫或精神症状加剧,治疗时应以注意。对颅内或侵犯视神经的重症猪囊尾蚴病患者,许多学者推荐应用阿苯哒唑联合激素冲击治疗,在减轻视神经损害保护视功能方面取得了很好的临床效果。然而,也有报告仅使用激素同样起到了很好的临床效果,分析其原因可能是当时囊虫已死,应用激素平抑了死囊虫释放毒素引发的炎症反应之故,因此,激素治疗对本病视力的保护具有重要临床意义。