后囊膜下混浊可以合并于任何类型的后葡萄膜炎。白内障发展程度,很大程度上取决于眼部病变的进展过程。典型的并发性白内障以后极部囊膜下开始,混浊呈小颗粒状和囊泡状,密集成簇,形成类似蜂窝形态的稀松结构,伴随着眼部病变迟缓的慢性进展过程,这种混浊变化可长期局限于后极部。混浊在轴区向皮质深部发展的同时,沿晶状体纤维向赤道部作辐射方向扩展,其结果形成典型的玫瑰花形、圆盘状或星形混浊形态。此时作裂隙灯检查,可发现完全透明的前皮质、晶状体核及大部分后深皮质,同混浊的层次间有鲜明的界限。混浊呈淡黄色、灰黄色,或多彩样反光,蜂窝状稀松结构及不规则的星形分布,构成了并发性白内障特有的形态特征。

无脉症(pulseless disease)患者,由于主动脉分支阻塞或全身动脉炎而引起眼部长期缺血,除全身症状外,眼部检查可发现视网膜动静脉交通,白内障则表现为晶状体后囊膜下混浊,随病变发展白内障可以迅速成熟。血栓性血管炎(thromboangiitis)主要以深部血管或四肢末端血管炎症、血栓形成和血管闭塞为主要特点,白内障以晶状体后囊膜下混浊为主,病变发展迅速。由于眼部缺血,一旦摘除白内障易导致眼球萎缩。某些眼后部手术,比如巩膜环扎术后,可以引起眼前部缺血性坏死,作为并发情况发生晶状体混浊并不少见。而玻璃体切割术后充填惰性气体或硅油,更易导致并发性白内障的发生。

眼部变性性疾病,如高度近视、视网膜营养不良、视网膜脱离、绝对期青光眼,以及眼内肿瘤等引起的并发性白内障,其形态学特点与上面所描述的基本一致,惟其病程可能更长。

玻璃体手术后引起并发性白内障的高危因素很多,其中最为明确的是眼内器械对晶状体所造成的机械性损伤,发生率因术者的操作技巧不同而异。其发生机制可能与机械性损伤所引起的晶状体囊膜破裂后导致的晶状体皮质的水化有关。较轻者仅为局限性混浊,不一定影响视力。但部分病例中晶状体混浊可以迅速发展,在短期内即可以严重影响视力。第二个高危因素则与玻璃体手术后惰性气体或硅油的长期存留,从而影响到晶状体代谢等因素有关。眼内气体或硅油充填可以引起晶状体后囊膜下混浊,也可以引起晶状体核的硬化,但是其确切的发生机制尚不十分明确。眼内气体填充后的晶状体后囊膜下羽毛状的混浊常常是可逆的。第三个引起或增加晶状体混浊发生率的因素是手术本身引起出血和炎症。

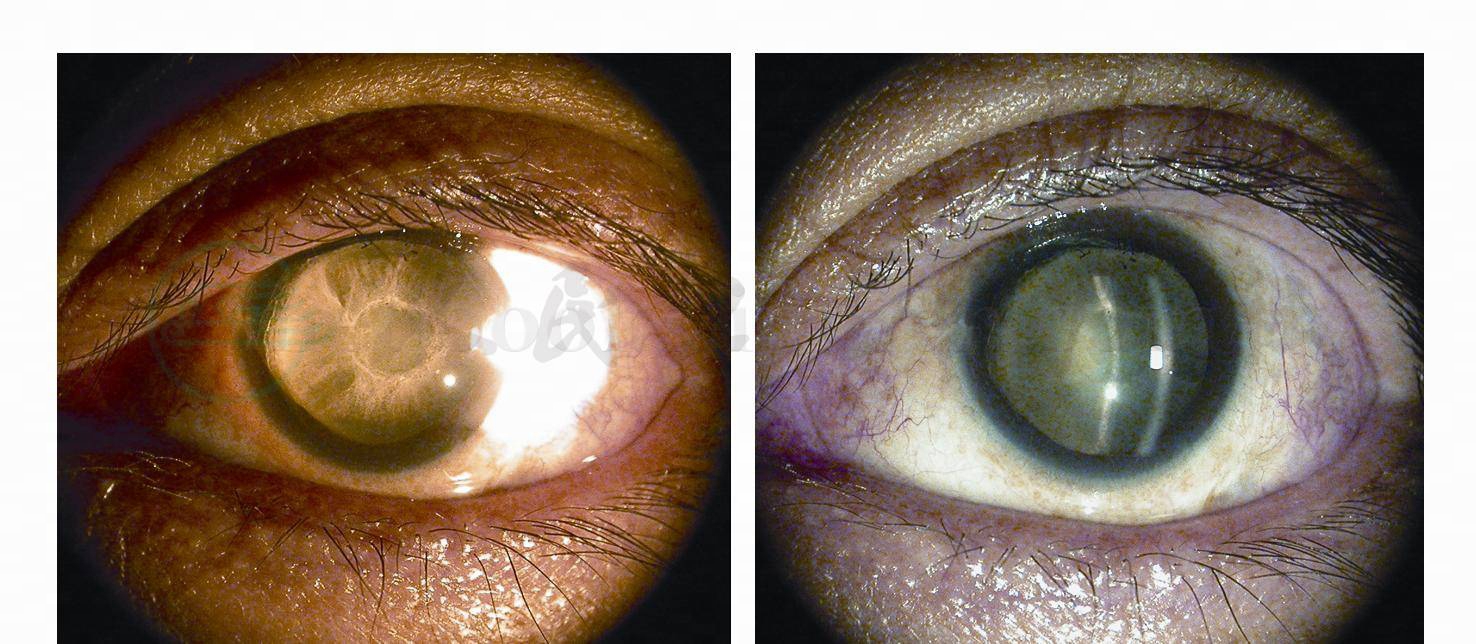

玻璃体手术后并发性白内障一般在术后1周即可发生,也可延迟至数月或更长时间发生。最初,后囊膜和囊膜下出现灰白色混浊,形态与一般并发性白内障极为相似。随病情发展,混浊逐渐加重,并失去最初并发性白内障特点,最终形成典型的乳白色白内障(图1)。

图1 并发于惰性气体充填的乳白色白内障

并发性白内障发生机制尚未完全明确。据认为与炎症过程干扰正常晶状体代谢有关。除后囊下混浊外,并发性白内障也可以核硬化或浅杯状混浊为其表现形式,二者与年龄相关性白内障或外伤性白内障有时难以区别。