近年来一些研究发现,在接受眼部手术后,部分患者会出现不同程度的干眼,这种特殊类型的干眼往往会被临床医师忽视,或者误认为是其他手术并发症,未能得到正确、及时的治疗,影响患者的生活质量,甚至造成不必要的眼表损伤。

干眼病因繁多,病理过程复杂,眼表面的病理性改变、基于免疫的炎症反应、细胞凋亡、性激素水平的降低以及外界环境的影响是干眼发生、发展的主要因素。近年来发现临床上有部分患者在接受眼科手术后出现干眼的症状和体征,且发生干眼的原因与传统意义上干眼的发病机制存在不同之处。手术源性干眼的发生多与手术设计损伤角膜神经,导致角膜神经敏感性下降,或者改变了角膜及眼表正常结构,导致泪液流体动力学障碍有关。

除了手术过程中损伤维持泪膜稳定的正常结构外,术后的炎症反应导致角膜上皮微绒毛的损伤,影响泪膜的稳定附着也是引起手术源性干眼的重要原因。此外术后不恰当的使用具有角结膜上皮毒性的药物可加重干眼的症状和体征。

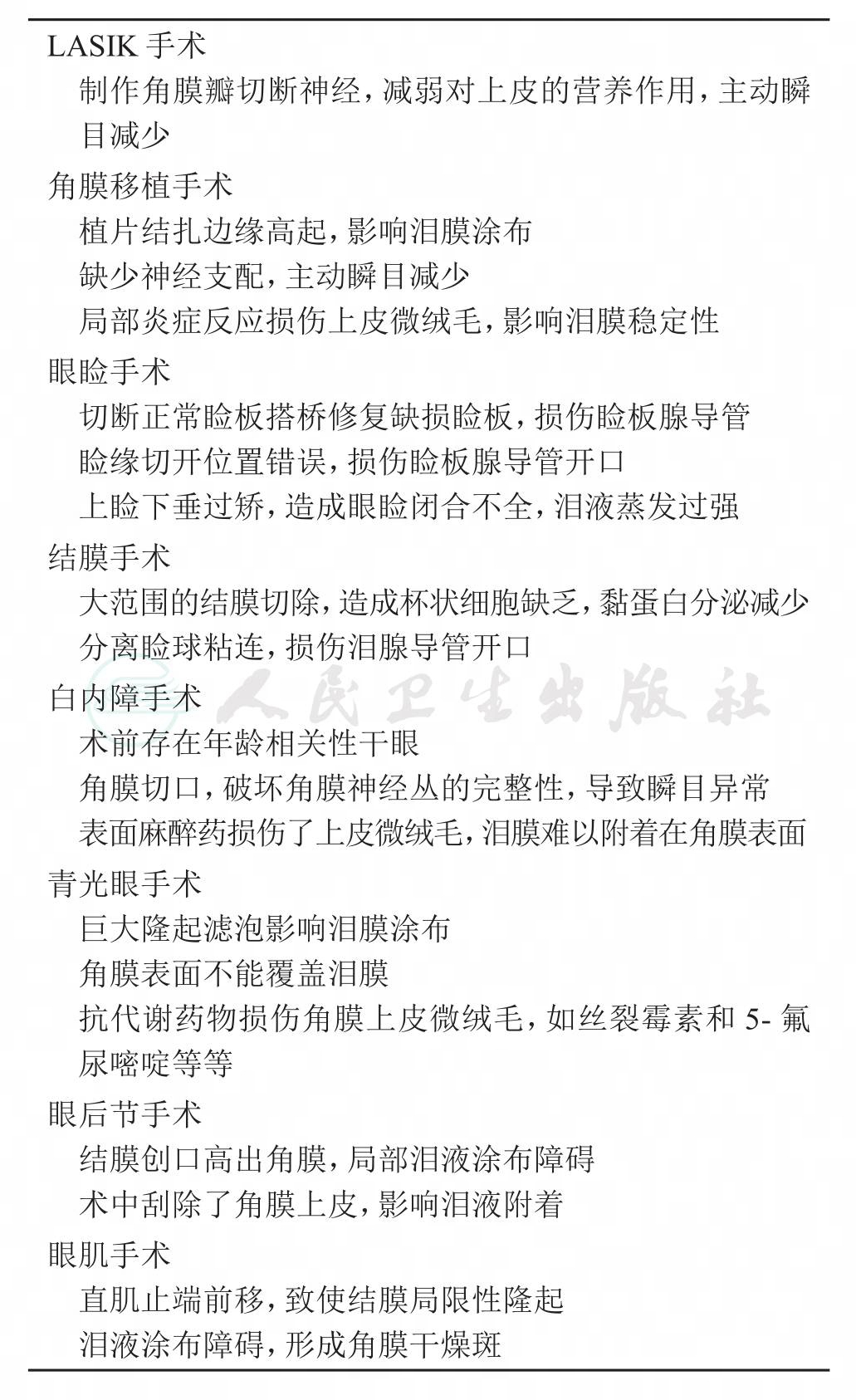

除眼科手术外,还有一种特殊类型的手术源性干眼需临床医师格外重视,部分接受了造血干细胞移植的患者,由于输入骨髓中混有供体的T淋巴细胞,与自体的同种异型抗原发生应答,发生干细胞移植后慢性移植物抗宿主病,不仅在皮肤、肝、肠道上皮,结膜、泪腺管和睫状体亦有大量T细胞浸润,造成水样泪液分泌障碍。不同眼科手术引起手术源性干眼的原因各有侧重,详见表1。

表1 不同眼科手术引起的手术源性干眼的原因

手术后干眼的发生,不仅会给患者带来生活质量的下降,严重者还可引起一系列的并发症,影响手术效果,甚至造成手术失败。角膜移植手术后植片表面缺少泪膜的保护,可出现上皮点状脱失、上皮缺损,甚至发展为植片无菌性溃疡,溶解穿破,造成手术失败,因此手术源性干眼需给予积极有效的治疗。

手术源性干眼的基本方案可参见干眼章节。临床医师可参照以上标准,结合自身用药习惯选择人工泪液,对于手术源性干眼而言,最重要的一项是尽量使用不含防腐剂的剂型。防腐剂对眼表损害机制可包括下列方面:破坏泪膜的脂质层,缩短泪膜的破裂时间;损伤上皮的微绒毛,影响泪膜在眼表的稳定性;延迟上皮的愈合;溶解细胞之间的糖蛋白,增加上皮细胞通透性。防腐剂的这些副作用在一般干眼患者的治疗过程中可能表现的并不突出,但是手术源性干眼由于手术自身的损伤因素、术后炎症的存在,角膜/结膜-泪膜生态系统已经十分脆弱,频繁、长期的用药而防腐剂的副作用,对上皮的损伤修复和泪膜的稳定,产生负面影响。

手术源性干眼作为干眼的特殊类型,在一定程度上是可以避免的,这要求临床眼科医师应具备眼部整体观念,在手术过程中注意保护维持泪膜稳定的相关组织和结构。发生手术源性干眼后,要给予足够的重视,选择合理的治疗方案,减轻眼表的损害,促进泪膜的重建,使患者获得更好的手术效果和生活质量。

手术前进行相应的干眼检查,排查术前已有干眼或边缘性干眼患者对于预防手术源性干眼非常重要,如拟接受角膜屈光手术或角膜移植手术时,术前如果泪液分泌偏低或稳定性不好,则手术需慎重,应建议患者暂缓手术,进行相应的治疗,具有稳定的泪膜后方考虑手术。立足于学科进展的基础上,对于部分传统的手术方式需要重新审视,各种原因导致眼睑缺损的修复重建中,经典的手术方式是将对侧正常睑板切断,搭桥缝合在缺损部位。以此来部分修复缺损的睑板,这种手术方法的重要缺陷在于为了修复损伤的睑板,破坏了正常睑板的睑板腺,可造成脂质分泌障碍,引起脂质缺乏性干眼,患者术后有严重的干眼症状和体征。因此建议此类手术需谨慎开展,近年来利用脱细胞真皮作为睑板替代物进行损伤睑板原位修复的眼睑原位重建手术,在重建睑板外形的同时,又避免了对正常睑板的损伤,因此可作为睑板缺损修复的首选手术方式。此外其他可造成睑板腺导管损伤的手术如五针一线联合睑板切断、睑板部分切除矫正眼睑内翻等,也应用睑板深部固定等手术方式所代替。

手术过程中,要注意规范操作,避免人为操作原因导致不必要的损伤。颞上象限的睑球粘连分离,需注意不要过度向上分离,以免造成泪腺导管开口损伤,致使水样泪液分泌障碍。眼睑内翻矫正加做睑缘切开时,剖切的位置需定位在灰线处,不要损伤睑板腺导管开口。此外一些手术当中的细节需要重视,如青光眼滤过手术中如需使用抗代谢药丝裂霉素,应放置在结膜瓣和巩膜瓣下,不要接触角膜,处理后要冲洗干净,防止药液残留造成角膜上皮的损害。眼科手术完毕后,缝合结膜切口对合整齐,不要有过高的隆起,消除对泪液涂布的影响。手术后使用肾上腺皮质激素和非甾体类抗炎药控制术后炎症时,注意使用的时间和浓度,出现泪膜稳定性下降或角膜上皮缺损时,要减少药物使用次数,加用优质人工泪液、生长因子等进行保护性治疗。