英文名称 :posterior keratoconus

后部圆锥角膜(posterior keratoconus)为罕见的先天性、非进行性角膜后表面异常,特点为角膜中央或旁中央区后表面呈灶状变薄。本病病因不清,可能与胚胎发育时晶状体泡与表面外胚层分离推迟或角膜内皮细胞异常有关。好发于女性,单眼或双眼发病,大多数为散发性,少数报道有家族性。有些病例合并有其他眼部先天异常,如前极性白内障、圆锥形晶状体、晶状体异位、角膜后部多形性营养不良或虹膜粘连。文献中亦有报道伴有全身异常,如身材矮小、宽内眦、扁鼻梁等。

目前尚不清楚本病的确切病因。近年研究表明,圆锥角膜的形成可能与以下几种因素有关。

(一)遗传因素

目前此病的遗传背景已得到越来越多的认同。促使人们考虑此病的原因是:一定的家族遗传性据报道6%~8%的圆锥角膜患者有阳性家族史,部分病例可连续两代、三代发病;单卵双生和双生之间的差异;和其他诸如Leber遗传性黑、Turner综合征、三倍体症、角膜营养不良、视网膜色素变性等遗传性疾病的联系。遗传方式可以是常染色体显性遗传,也可以是常染色体隐性遗传。目前已发现的与本病发生有联系的有:20q12、16q22.3~q23.1、17p13、3p14~q13、15q、VSX1同源基因突变。也可能为多基因遗传。

(二)基因的表达异常

随着基因诊断技术的提高,尤其是基因微点阵分析的应用,人们发现了很多物质在圆锥角膜基因水平上表达的异常。这些物质大多与其基质成分、胶原及与其代谢相关的每类、转录及生长因子相关。上皮、基质及内皮3层异常均有报道。相关表达增强的有肿瘤坏死因子α诱导蛋白(TNFA IP6)胶原ⅩⅤ、金属蛋白酶、角蛋白6和角蛋白13、VEGF、转录因子Sp1等,表达减弱的有人类胰岛素样生长因子结合蛋白5和3(IGFBP5和IGFBP3)、胶原ⅳ和versican、α1蛋白酶抑制剂(apha1‐PI)、白细胞共同抗原相关蛋白等。它们的表达异常或通过影响降解酶/降解酶抑制剂比例导致胶原降解增加,或直接影响基质结构稳定性,或通过影响上皮‐基质细胞、基质细胞‐胶原信号转导及一些其他的目前仍不很明了的途径最终影响基质及胶原的结构和稳定,引发基质变薄,圆锥角膜发生。

(三)基质及酶学异常

随着人们对金属蛋白酶(MMP)认识的深入,人们把注意力集中在某些特定的MMP,曾认为MMP‐2、MMP‐9在圆锥角膜中起重要作用,现认为主要是其他抑制因子下降导致了MMP‐2的作用增强,而MMP‐2本身量或活化状态并无改变。而转录因子Sp1表达水平的增高据认为可能是导致这种变化的原因之一,它的增高导致了α1蛋白酶抑制剂等抑制因子表达水平的下降,从而使降解酶类表达相对增强。还有人证实圆锥角膜中MT1/MMP比值增高,这也导致MMP2的活化,引发基质降解增加。

(四)凋亡学说

越来越多的凋亡证据在圆锥角膜中的发现,使凋亡学说受到可关注。1996年Wilson等提出了上皮/内皮‐基质IL‐1系统可以通过诱导角膜细胞的凋亡而在角膜组织的重塑及对机械性病原性损伤的愈合反应中起重要作用,并据此推测这一系统的紊乱与圆锥角膜等角膜疾病的发生有关,引起了人们广泛的关注。1999年Kim等检测到在60%的圆锥角膜患者中有凋亡发生,认为一些能导致角膜细胞凋亡的长期进行性上皮损害,如长期眼睛揉搓、角膜接触镜的配戴、遗传性眼病等或许是导致圆锥角膜的危险因素。另外,在圆锥角膜检测到的几种降解酶的活性提高可能与角膜细胞的凋亡及细胞内容物的不适当释放相关。至于为何未在所有的病例中检测到凋亡的发生,认为一是圆锥角膜是一个阶段性进行性发展的疾病,有些病例可能正处于相对静止期,二是圆锥角膜只是一个临床诊断,像其他疾病一样,可能有许多致病因素通过不同的病理发生机制产生圆锥角膜的表现,在某些情况下就不会有凋亡。凋亡至少在上皮、基质、内皮3层中有1层存在。

(五)免疫及变态反应

有人报道53%的圆锥角膜患者有过敏史,但结缔组织病并非其危险因素。另有相关报道称圆锥角膜患者免疫系统成分异常,T细胞及其亚群相对含量变化,补体成分异常等,还有伴发桥本甲状腺炎、斑秃、过敏性角结膜炎的病例报道。

(六)代谢障碍学说

有报道本病患者基础代谢率低,甲状腺功能减退;患者血液中微量元素含量异常;患者泪液中生化成分异常,眼前节脂质过氧化反应增强导致角膜损伤等异常变化。

(七)其他相关因素

1.揉眼

目前认为经常揉眼是圆锥角膜发病的最危险因素,这在双眼非对称发病的病例中所起作用最大,IL‐1可能在其中起了介导质的作用。单独长期的眼睛揉搓甚至就可以导致圆锥角膜的发病,有因先天性泪小点发育不全而经常拭泪最后导致圆锥角膜发病的报道。

2.HLA

有研究显示圆锥角膜患者中HLA‐B5抗原出现频率明显增加,某些HLA表型与发病年龄有关。

3.精神因素

与正常人相比,圆锥角膜患者无论男女都表现过于敏感和神经衰弱的精神特征。

4.地区和种族差异

据报道,日本、中国台湾省、新加坡发病率较低,而地中海及中东地区发病率上升,似乎气候炎热干燥的地区发病率高。关于种族间发病率的差异,英国一调查曾显示亚洲人发病率是白人的4倍。

5.性别

报道不一,以往认为女性发病率高,近来报道男性发病率高者多见。

好发于女性,单眼或双眼发病,大多数为散发性,少数报道有家族性。

1.胶原学说

胶原纤维具有韧性大、抗拉力强的特点,是维持角膜张力的决定因素。近年来,随着分子生物学及生物化学的发展,人们对胶原的认识与研究不断深入。

正常角膜胶原占角膜干重的71%,其中主要的有Ⅰ型(64%)、Ⅵ型(25%)及Ⅲ型、Ⅴ型、Ⅳ型、Ⅶ型胶原。具有不同结构特点的胶原存在于角膜各层,行使着不同的功能。Ⅳ型胶原存在于角膜上皮基底膜中,Ⅶ型胶原是锚状纤维的主要成分。角膜基质主要由Ⅰ、Ⅵ型胶原构成。生化分析结果显示,Ⅰ型胶原在角膜中分布最广、量最大,起支架作用。Ⅵ型胶原在角膜基质纤维之间起着连接作用。两者是保持角膜机械张力的重要因素。

圆锥角膜的主要病理改变为角膜基质变薄、角膜前突,分析其原因可能与胶原的数量减少或胶原纤维的结构变化造成的异常分布排列有关。胶原量的减少或异常的排列会导致角膜机械抵抗力的降低,从而导致相应处的角膜前突、变薄。

2.遗传学说

既往认为圆锥角膜可能与遗传因素有关。因为许多遗传性疾病患者中都伴发圆锥角膜,如Down综合征、马方综合征(Marfan syndrome)、阿佩尔综合征(Apert syndrome)、Liffle病、特纳综合征、Thalasselis综合征、特异性皮炎、视网膜色素变性、蓝色巩膜等。曾有报道6%~8%的圆锥角膜患者有阳性家族史。多数研究认为圆锥角膜属常染色体显性遗传。目前,随着基因学与胶原学的发展,越来越多的学者注意到圆锥角膜的发生是否会与胶原遗传基因的变异或缺失有关。最近的研究认为圆锥角膜患者的胶原表达是异质性的,并通过细胞和分子水平表现出来,随着对胶原认识的加深,各种胶原的候选基因的不断扩大,为胶原的基因学研究提供了广阔的前景。

3.上皮学说

Bechare等认为蛋白水解性胶原的降解是圆锥角膜基质变薄的溶解机制,但酶的来源不明,胶原降解属表浅性。因此,上皮可能是蛋白水解物的来源。是否有物质自上皮细胞排出尚无超微结构的证据,超微结构显示表层角膜的物质分解也提示角膜上皮细胞是蛋白水解物的来源,但酶类的释放及溶解机制不明。这似乎提示我们要了解酶演变的根源,并需要对上皮及基质细胞的超微结构进行细致的研究。

4. 代谢与发育障碍学说

患者的血清和房水中6-磷酸葡萄糖脱氢酶的活性明显降低,致谷胱甘肽氧化作用不全,使过氧化物过多堆积,进而损伤角膜。此外,圆锥角膜可能与脂代谢异常疾病、结缔组织疾病相关。本病不仅角膜中央弯曲度增加,巩膜亦有同样改变,认为疾病与间质发育不全有关。有些患者除患侧圆锥角膜外,还发生晶状体脱位或视网膜脱离,亦提示与胶原脆弱有关。有学者发现本病患者的基础代谢率明显降低,并与微量元素如锌、镍等下降,钛、铝等元素升高有关。

5.变态反应学说及其他

曾有报道35%的圆锥角膜患者常与春季角结膜炎、湿疹、花粉症等变态反应性疾病相伴随,而对照组仅为12%。研究发现圆锥角膜患者的IgA反应降低,IgG反应增高。细胞免疫也存在缺陷,Ruedeman报道86%的本病患者有过敏反应病史。最近的一项研究表明,经常擦眼的人群与对照组相比,圆锥角膜的发病率明显增高。此外,一些环境和生活因素(如佩戴接触镜等)似乎与圆锥角膜发病也有一定关系。

1.完全型

也称静止型。在整个角膜后表面都有不同程度的弯曲度加大,而角膜表面弯曲度正常,可能与先天异常有关。

2.局限型

仅在女性发病,病变常为单眼(约占61%)。其典型体征为:角膜后表面局限性变薄、弯曲度加大,呈圆锥状,其顶端常偏离中心,而角膜前表面弯曲度正常。后弹力膜破裂,无Fleischer环,检影时出现“剪刀状”阴影。

圆锥角膜是最常见的角膜形态异常性角膜病,在出现症状以前,应用裂隙灯及角膜曲率计难以进行早期诊断,角膜地形图系统的应用,使临床早期诊断圆锥角膜成为可能。圆锥角膜的地形图诊断指标很多,各种角膜地形图系统均设计了不同的圆锥角膜诊断指数用于其诊断。总的来说,圆锥角膜角膜地形诊断指标主要为:①角膜曲率较正常明显增加;②同一个体双眼角膜曲率差值大;③下方角膜曲率较上方角膜曲率增加。临床及角膜地形图研究表明,圆锥角膜的角膜曲率增加的部位在疾病的不同阶段不同。早期角膜隆起的部位常位于颞下方及下方角膜,随着疾病的发展,角膜隆起逐渐影响到鼻下方、颞侧、颞上方,最后影响到上方及鼻上方。在许多病例,角膜屈光地形图与角膜高度地形图所显示的锥的位置不同,角膜曲率地形图显示的是角膜屈光力最大处,以此处作为锥顶,而一些病例的锥顶角膜屈光力并不一定是最大的。因而在某些病例,根据角膜屈光力图形所估计的锥的大小及位置,与真正锥的大小不吻合。而角膜高度地形图则显示了角膜锥的真正位置。

圆锥角膜的另一改变为,角膜中央及旁中央较正常人明显变薄,因而角膜厚度也用于圆锥角膜的诊断。圆锥角膜的角膜厚度指数设计为:角膜周边厚度与中央厚度的比率,与正常人相比,圆锥角膜的厚度指数明显升高。应用此指数可使圆锥角膜的早期诊断率进一步提高。Orbscan角膜地形图系统由于其可提供更多的参数供临床分析,因而其在早期圆锥角膜的诊断中十分重要。Orbscan角膜地形图仪同时可获取角膜后表面的地形,因而它对角膜后圆锥具有诊断意义,目前它已成为早期诊断角膜后圆锥的最主要检测仪器。角膜后圆锥表现为角膜前表面曲率及高度正常,而角膜后表面呈锥状向前突起。

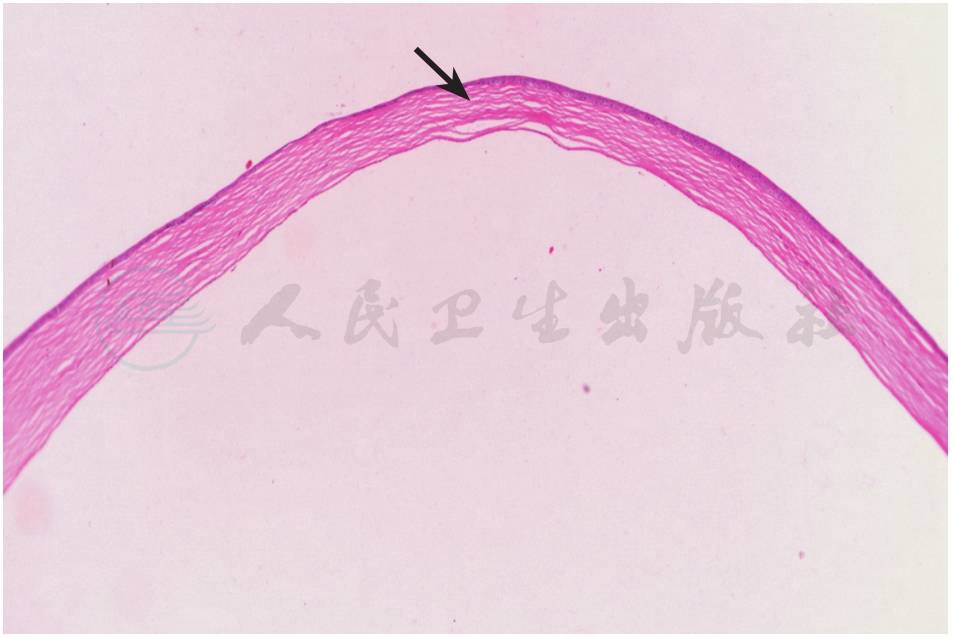

主要特点为角膜中央基质层明显变薄,角膜细胞减少、后弹力层断裂或缺损,角膜内皮细胞变性。Streeten等(1983年)发现后部圆锥角膜的周边部前弹力层正常,而角膜中央的前弹力层变薄或缺损,角膜中央基质层的板层纤维排列不规则。有些学者在电镜下发现角膜中央病变部后弹力层有许多小裂孔,裂孔表面覆盖有透明状物质或内皮细胞,这些透明状物质可凸向前房内。有些病例伴有角膜上皮厚薄不均,后部圆锥角膜的两侧可有虹膜前粘连(图1)。

图1 后部圆锥角膜角膜 中央基质层明显变薄(箭头),角膜前表面光滑 HE×20

圆锥角膜的组织病理学特征是角膜上皮的基底膜水肿、破裂、变性,晚期成为1~2层扁平的上皮细胞。前弹力层肿胀、纤维变性,呈波浪状,早期就有多处断裂,并为下方基质胶原所填充,留下线状瘢痕,若在瞳孔区即可能影响视力。最明显的病理改变为中央部角膜基质变薄,锥顶部仅为正常角膜厚度的1/5~1/2。浅层基质板层排列紊乱,基质细胞呈淀粉样变性,后弹力层及其附近的基质有大量皱褶。约12%的患者在病变后期可出现后弹力层破裂,形成急性圆锥。1~2个月后,后弹力层增生修复形成瘢痕,将严重影响视力。

1.角膜曲率和验光矫正视力。

2.角膜地形图检查

角膜地形图在诊断早期圆锥角膜方面具有重要的参考价值。早期圆锥角膜的地形图可表现为角膜后圆锥,即角膜前表面曲率正常,但后表面曲率增加;也有的表现为角膜下方,尤其是颞下方角膜变陡,曲率增加,角膜中央的屈光度也较正常增大,中央角膜曲率一般>47D,为不均匀对称分布,同一个体双眼角膜中央曲率的差值较大,角膜表面非对称指数(surface asymmetry index,SAI)及角膜表面规则性指数(surface regularity index,SRI)增大,角膜中央下方3mm处,屈光力与中心上方3mm屈光力的差值>3D,大部分患者>10D。随着病情的发展,这些特点愈发明显。

准分子激光治疗近视,已非常普及。在接受PRK或LASIK术后的患者,发生了圆锥角膜,对这些患者的诊断,常要考虑的问题是手术不当造成的继发性圆锥角膜,还是原发性圆锥角膜的潜伏期时做的手术,术后使症状表现出来,术前诊断不明确或没有考虑这方面的可能因素,往往酿成医疗纠纷。学者建议:①病史采集还是非常重要的,特别是近视是否有异常进展和是否能够矫正的病史;②对可疑病例,角膜地形图的随访观察尤为重要,千万不要急于手术;③在进行角膜准分子激光手术前,与患者有关手术风险的交流是重要的,对有疑虑的患者应慎重对待。因此,术前进行充分的各项危险因素筛查与评估、术中个性化设计角膜瓣的制作方式、严格控制角膜基质的切削深度、控制眼压等,对于保护术后角膜生物力学的完整性、避免发生继发性圆锥角膜具有十分重要的意义。

3.病理根据

角膜移植时切除的圆锥角膜组织,最明显的病理改变为中央部角膜基质层比周边部薄,圆锥顶最薄。早期便有上皮细胞受损,表现为水肿、核固缩,胞质内细胞器受到破坏。晚期基底细胞消失,只剩下1~2层扁平的上皮细胞。在圆锥底部周边,铁质可聚集在上皮细胞各层或前弹力膜中。前弹力膜增厚和纤维变性。在相差显微镜下可见此膜失去了正常的均质性。前弹力膜呈波浪状,并有断裂,裂口可由其下的基质胶原凸起或上皮细胞所填充。这种破裂在椭圆形圆锥比圆形圆锥更常见。基质层可发生纤维变性,最后遭破坏,由新生排列不规则的结缔组织所代替。在晚期,基质层明显变薄,以往认为是一些胶原板层变薄所致,现在却认为是一些胶原板层从其他板层或前弹力膜上分离、滑脱使角膜变薄,并非真正的胶原溶解。有人在电子显微镜下发现基质层的胶原小板数与正常角膜相近,认为胶原板本身改变不大,变薄的原因是小板间的间质减少。有12.3%病例发生后弹力膜破裂,破裂不久,破口缘向基质层前卷曲。然后邻近的内皮细胞通过扩大和移行覆盖破口区,新生的后弹力膜逐渐铺平。基质水肿消退,形成瘢痕组织。病变早期,内皮细胞尚正常,晚期可变扁平并发生核分离。

轻症圆锥角膜患者可根据验光结果戴框镜或角膜接触镜提高视力。圆锥角膜发展较快或不能满意矫正视力时,应行角膜移植术,包括板层角膜移植和穿透性角膜移植。板层角膜移植的适应证主要有:早期的圆锥角膜且角膜中央无明显混浊者,以及一眼行穿透性角膜移植术后出现免疫排斥反应或术后短期应用糖皮质激素出现并发性白内障、继发性青光眼等并发症者。板层角膜移植虽然降低了发生免疫排斥的机会,但是由于角膜圆锥张力的影响,术后常遗留有较大的近视散光,其增视效果远较穿透性角膜移植差。穿透性角膜移植具有早期视力恢复快、排斥反应发生率低的优点,是治疗中、晚期圆锥角膜或后弹力层破裂、角膜水肿的最佳方法,但对于急性圆锥角膜仍应考虑在急性水肿消退、中央区瘢痕形成后进行手术。

近年来,尚有提出采用RGP角膜接触镜、核黄素治疗、Intacs 角膜环植入术等方法治疗圆锥角膜,但因并发症较多或价格昂贵,患者常难以接受,其疗效也有待进一步观察,感兴趣的读者可进一步自行分析、研读。

(一)饮食指导

1.禁饮酒、浓茶、咖啡,少食海鲜、韭菜等辛辣刺激性食物;术后3个月内不进食大补食品,如人参等。

2.疾病恢复期应选择含丰富维生素,蛋白质的食物以增进体质,促进疾病的康复,如:瘦肉、鸡蛋、鱼类,新鲜蔬菜和水果,还应注意粗细粮食搭配。

(二)用药指导

1.出院带药的使用方法标示于药品外包装上,服用口服药和使用眼药前需仔细阅读使用方法及注意事项,严格按照医师要求使用,切勿自行调整用法用量。

2.消炎眼药不宜长期使用,医师将在复诊时对您的用药进行适当调整。

3.点药前请洗净双手,点药时勿将瓶口触及眼睑或睫毛,以避免污染药品和术眼感染。

4.点药时勿用力挤眼、揉眼及压迫眼球。两种以上眼药点眼时每次间隔5~10分钟。

5.药品使用后拧紧瓶盖,一经开启,宜放于阴凉避光处保存,眼药开封1个月后不宜继续使用。

(三)生活指导

1.休养环境应安静舒适,温湿度适宜,每日注意通风保持室内空气新鲜。

2.保持良好心理状态,避免紧张、激动的情绪,增加自信心,愉快的心情有利于疾病的康复。

3.请您在日常生活中时刻注意保护术眼,洗脸时勿用力擦洗,不要揉眼,防止碰撞,外出时可佩戴护目镜。

4.看电视、读书时间以眼睛不疲劳为宜。

5.术后三个月内避免剧烈活动,适当参加体育锻炼,注意劳逸结合,预防感冒;不要用力挤眼、咳嗽,预防便秘;避免进行可导致眼内压突然增加的动作,如用力憋气,弯腰提过重物品等。

6.出院后要遵医嘱按时复查。如术眼出现分泌物增多、植片混浊、结膜充血等异常症状应及时到医院检查及治疗。

目前认为经常揉眼是圆锥角膜发病的最危险因素,这在双眼非对称发病的病例中所起作用最大,IL‐1可能在其中起了介导质的作用。单独长期的眼睛揉搓甚至就可以导致圆锥角膜的发病,有因先天性泪小点发育不全而经常拭泪最后导致圆锥角膜发病的报道。