英文名称 :atopic kerato conjunctivitis

特应性角结膜炎(atopic kerato conjunctivitis,AKC)是一种发生于面部患有特应性皮炎(atopic dermatitis,AD)患者的双侧眼睑和角结膜的慢性、过敏性炎症。特应性皮炎是一种难以确切定义的、以严重瘙痒为特征的、慢性的皮肤炎症性疾病。Besnier首先描述了特应性皮炎特征,他的名字一直被欧洲人用来描述这种疾病,称为Besnier痒疹(Besnierprurigo)。1892年,Besnier认识到特应性皮炎可能与哮喘和过敏性鼻炎有关。1920年,Perry援引希腊语atopos而创造了atopy(特应性)一词。1923年,Cocoa和Cooke首次提出用“atopy”的概念来描述具有过敏性疾病遗传背景的个体对许多常见的过敏原所发生的超敏反应。1935年,Hill和Sulzberger认为,这种瘙痒性皮疹和哮喘、过敏性鼻炎存在必然联系,并用atopic dermatitis来描述。

特应性皮炎是湿疹(eczema)的一种,是渗出性皮炎的通用名,又称异位性皮炎、特应性湿疹、Besnier痒疹或遗传过敏性湿疹。1953年,Hogan首次报道了特应性皮炎合并慢性角结膜炎的病例,将AKC用于描述特应性皮炎引起的这种眼部病变,并沿用至今。

(一)遗传

既往研究表明,AKC和特应性皮炎患者有很强的家族遗传倾向,主要表现为:

1.三分之二的患者具有另一种特应性疾病的家族史;

2.父母亲等家族成员有过敏性疾病史者,患本病的概率显著增加;

3.同卵双胎患者在该病的遗传特性上高度一致;

4.其遗传模式可能是常染色体显性的多因素模式;

5.基因连锁分析证明IgE活性和染色体11q之间的强关联。

遗传因素主要影响皮肤屏障功能与免疫平衡,患者常常有Th2为主介导的免疫学异常。

(二)环境

环境因素包括环境变化、生活方式改变、过度洗涤、感染和变应原等,是诱发或加重特应性皮炎的诱因。

1.过敏原

如大豆、小麦、鸡蛋、肉、奶、花生;

2.吸入物

如灰尘、螨虫、花粉、动物毛发;

3.刺激物

如肥皂、洗涤剂等化学物质、粗糙服装(羊毛、腈纶);

4.大气环境

如热、低湿度、温度突变、气压快速升高;

5.其他

精神紧张、焦虑、抑郁,出汗,抓伤,皮肤上细菌或真菌数量多等。

可以通过详细地询问患者病史和进行皮肤试验来鉴定环境中的刺激物和过敏原。

特应性皮炎在城市和较冷的温带地区有较高的发病率,这可能与环境因素和心理压力有关。四季均可发病,少数有季节性加重,接触动物、灰尘或一些食物可促发。宠物过敏也是特应性皮炎的常见病因,但具体过程还不清楚。某些对水或化学品有特应性反应倾向的特定职业患者(如理发师或医疗护工)病情可能恶化,高达80%职业性皮炎发生于特应性体质的个体中。治愈后特应性皮炎患者仍存在对刺激物发生接触性皮炎的风险,并有皮肤的高反应性免疫应答。

特应性皮炎是哮喘的危险因素,甚至没有哮喘病史的成年特应性皮炎患者也具有呼吸道高敏感性。近年来特应性皮炎的发病率逐渐上升,可能与生活习惯和环境的改变有关。

(三)细菌

AKC患者常伴有金黄色葡萄球菌感染,因为葡萄球菌可以通过释放溶血素、凝固酵素、蛋白质A等酶和毒素引起皮炎。但是,金黄色葡萄球菌菌落本身是否在AKC的发病中起重要作用尚存争议。

人群中约5%~20%的个体患有特应性疾病。通常于婴儿期和儿童期发病,其中60%发生于1岁以前,将近90%的病例在5岁前发生,可延续至成人期,或成人时再发作,随年龄增长患病率显著下降,该病与一种或多种家族病史(哮喘、过敏性鼻炎、发热、结膜炎)有关。2013年,对12个城市1~7岁儿童现场抽样流行病学调查结果显示,我国儿童特应性疾病患病率达12.94%。轻微特应性疾病包括食物过敏、荨麻疹和非遗传性血管性水肿。皮肤损害形态多样,包括红斑、囊泡、大疱、苔藓样和结节状病变。由于特应性皮炎没有特异性的皮肤损害形态、实验室指标以及组织学特性,其诊断主要基于一组临床特征。Wise和Sulznberger确定特应性皮炎包括从婴儿到成年的疾病谱,以及与其他特应性疾病的密切相关性。特应性皮炎的流行病学研究很难评估,其原因是诊断标准的差异、收集病例的随访较差以及大多数为回顾性研究等因素。

AKC多发生于20~50岁,少年发病罕见,近年也有低至7岁、高达76岁发病的报道。约有15%~67.5%特应性皮炎患者的病变累及眼部,双眼对称发病,临床表现多样,通常是非特异性的,包括眼部瘙痒、流泪、畏光和黏液样分泌物等,统称为AKC。由于AKC可累及角膜导致视力下降,因此是一种潜在的高致盲性疾病。男女患病比例报道不一致,研究显示,男∶女=2.4∶1,也有报道男性略少于女性,该病无地域和人种的差异。

AKC患者通常有儿童期湿疹的病史,直到青少年期才有眼部症状,由于早期病情较轻,到医院就诊的患者并不多。初期总是表现为眼外病变,包括皮炎、枯草热或哮喘。大多数患者有特应性皮炎的家族史,眼部炎症的发生与皮炎状况无关。常年均可发病,炎热的天气可加重。与春季过敏性结膜炎不同,AKC通常可持续50或60年,有时会威胁视力。

AKC的具体发病机制尚不清楚。目前认为AKC是由IgE介导、肥大细胞和嗜酸性粒细胞参与的Ⅰ型和Ⅳ型变态反应共同作用的疾病,其发病不单纯是机体对某一种变应原发生的超敏反应,而且与机体的特应性体质有关。另外,目前的研究支持该病是一种与免疫反应并不一致的局部组织的免疫应答,这在指导AKC的治疗方面有重要意义。

有研究发现早期AKC患者睑结膜中肥大细胞数目高出正常人3~5倍,而且大多数肥大细胞紧密相连,嗜酸性粒细胞聚集,杯状细胞增生,血液和泪液中IgE含量均明显高于正常人,对多种常见过敏原的皮肤试验呈阳性,常伴有枯草热、哮喘或其他特应性疾病的病史或家族史,故提出AKC是由IgE介导、肥大细胞和嗜酸性粒细胞参与的Ⅰ型超敏反应。嗜酸细胞是过敏性结膜炎的主要作用细胞之一,各种细胞因子从嗜酸细胞释放出来并渗入局部结膜组织,导致AKC的发生。

此外研究发现,特应性皮炎和AKC患者受损皮肤中常见T细胞聚集,而且某些T细胞亚型功能缺陷,故认为特应性皮炎和AKC的发病机制并不仅仅是Ⅰ型超敏反应。单核细胞分类分析显示:AKC患者结膜上皮中的T细胞(CD3)、Th细胞(CD4)、巨噬细胞(Mac 1,CD14)、Langerhans细胞(CD1)、具有IL-2受体的细胞(CD25)比例均显著高于正常人。以上研究结果支持AKC是Ⅰ型和Ⅳ型超敏反应共同参与的局部免疫反应。

一般依据临床表现、病史和家族史即可诊断AKC,极少数患者可能需要借助辅助检查来明确诊断。

1.结膜刮片活检

可以发现结膜内有大量肥大细胞聚集,结膜上皮呈过度有丝分裂,结膜杯状细胞明显增多,Giemsa染色可见嗜酸性粒细胞。需要注意的是,正常人的角膜缘周围的结膜中杯状细胞几近缺如,取材时应避开角膜缘。

2.IgE测定

AKC患者的血浆IgE水平通常升高,常伴有嗜酸性粒细胞增多。泪液中IgE水平也升高。IgE水平往往随疾病严重程度的不同而异,但也有一些重症患者的IgE值正常。所以,AKC患者症状的严重程度和形态学特征与患者血清和泪液中的IgE含量并无明显相关性。

3.共聚焦显微镜检查

共聚焦显微镜是一种能观察活体角膜各层细胞形态的设备,通过观察AKC患者角膜中的细胞形态、与其他角膜疾病相鉴别可以辅助临床诊断,并可以观察和评价临床治疗效果。郎格汉斯细胞是AKC患者角膜中的特异表达细胞,正常角膜中央区极少见到活化的郎格汉斯细胞,只有在角膜免疫反应发生时,如角膜移植排斥反应或免疫性角膜疾病才可见到多树突的郎格汉斯细胞。郎格汉斯细胞是免疫系统的抗原呈递细胞,能将处理后的抗原物质递呈给T细胞,协调免疫反应过程。经过抗组胺治疗后,角膜中的郎格汉斯细胞数量减少。另外,AKC患者的角膜知觉降低,共聚焦显微镜可见角膜基质中神经的断裂、扭曲、分叉异常等改变。

AKC是全身特应性疾病所伴发的角膜结膜炎症,在治疗AKC的同时,须请皮肤科医生会诊治疗特应性皮炎。治疗主要包括,特应性皮炎的治疗和AKC的治疗两个方面。

(一)特应性皮炎的治疗

1.治疗目标

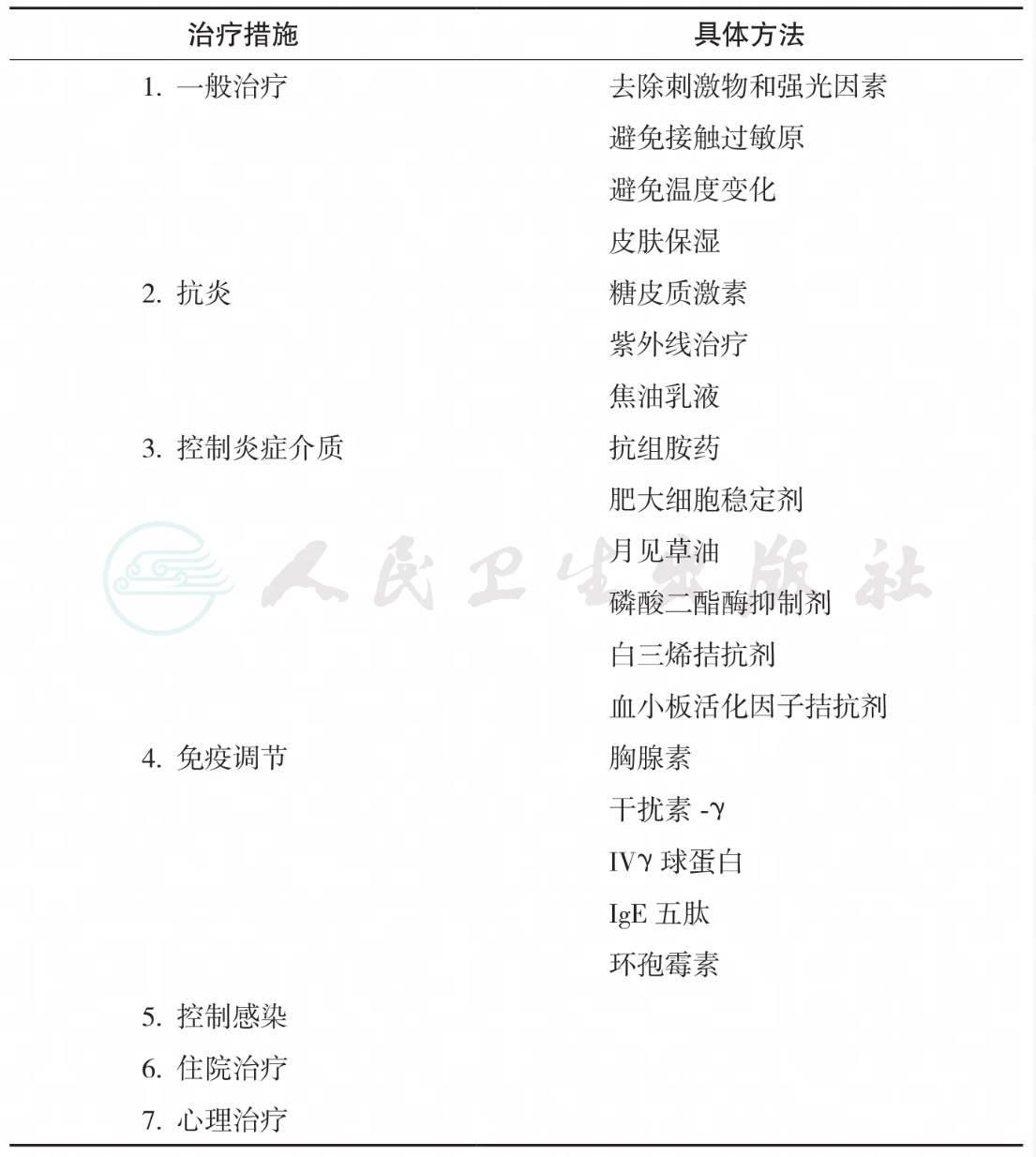

特应性皮炎是慢性复发性疾病,其致病因素众多而机制不甚清楚,所以,目前缺乏高效和特异性的治疗方法,几乎没有治愈的可能。因此该病的治疗目标是缓解或消除临床症状、消除诱发和(或)加重因素、减少和预防复发,提高患者生活质量。主要治疗措施包括改善环境、避免接触变应原和触发因素、全身或局部应用药物(糖皮质激素、抗组胺药物、肥大细胞稳定剂、免疫调节剂、抗生素等)治疗、严重的患者住院治疗和心理治疗等(表2)。正规和良好的治疗可使特应性皮炎的症状完全消退或显著改善,患者可享受正常生活。

表2 特异性皮炎的治疗方法

2.一般治疗

做好患者教育,建立良好医患关系,让患者了解该病,积极预防和治疗。具体方法包括:

(1)避免接触过敏食物或吸入剂等触发因素,尤其对于婴幼儿和儿童阶段的患者,避免摄入如花生、蛋、牛奶、鱼、大豆和小麦等。

(2)改善生活环境,如保持适宜的温度和湿度,不养宠物和花草等。

(3)皮肤护理:通过频繁的沐浴(水温32~40℃,每日一次,每次10~15分钟)改善皮肤的干燥情况和清除表皮污垢和微生物,并涂抹诸如矿物油或矿脂类保湿剂和润肤剂(每日2次)。

3.外用药物治疗

(1)采用皮肤科止痒剂、消毒剂和脱屑剂用于水浴和局部涂抹,每日2次。

(2)糖皮质激素:局部外用可以有效地减少红斑性丘疹病变或滤泡性湿疹的皮肤炎症,是特应性皮炎的一线疗法。急性发作时,一般采用强度足够的制剂来迅速控制病情,如强效的糠酸莫米松乳膏、超强效的卤米松和氯倍他索乳膏,每日2次。炎症控制后逐渐过渡到中弱效激素或钙调神经磷酸酶抑制剂,如0.1%曲安奈德乳膏、丁酸氢化可的松乳膏(中效)和1%氢化可的松乳膏(弱效)。面部、颈部及皱褶部位和儿童患者推荐使用中弱效激素,1%氢化可的松霜或膏可用于维持治疗,每周使用2~3次,能有效减少复发。

(3)钙调神经磷酸酶抑制剂:对特应性皮炎有较好的疗效,多用于面颈部和褶皱部位,包括1%吡美莫司乳膏和他克莫司软膏,前者多用于轻中度病变,后者用于中重度病变,其中儿童建议用0.03%浓度,成人建议用0.1%浓度,该类药可与激素联合或序贯使用,也是维持治疗的较好选择(每周使用2~3次),以减少复发。

(4)外用抗微生物制剂:由于细菌、真菌定植或继发感染可诱发或加重病情,对于较重患者尤其有渗出的皮损者,系统或外用抗生素有利于控制病情,但不要长期使用。常用红霉素膏或夫西地酸凝胶每日1~2次,持续用1~2周。

(5)其他外用制剂:氧化锌油(糊)、黑豆馏油软膏对特应性皮炎也有效,1%~3%硼酸溶液等湿敷药物可以减轻急性期的渗出,多塞平乳膏和非甾体抗炎药物有止痒作用。

4.系统治疗

全身阻断炎性细胞释放化学介质的药物疗法目前应用很局限,可以在皮肤科医生指导下应用下列药物:

(1)抗组胺药物和抗炎症介质药物;

(2)系统抗感染药;

(3)糖皮质激素;

(4)免疫调节剂;

(5)其他:如可用于缓解瘙痒、改善皮肤状况的药物。

5.照射疗法

太阳灯紫外线(UV-B)照射或补骨脂素联合紫外线A(UV-A)的暴露疗法(PUVA)。但这种治疗可以加速皮肤老化及增加患皮肤癌的风险。皮肤表面的X射线照射也可以减轻炎症反应。

6.其他治疗

对于长期治疗效果不好的患者,可以根据临床症状和体征进行中医中药的辅助治疗;住院治疗通常对顽固性或广泛性皮炎患者大有益处;心理治疗有助于缓解患者伴发的紧张情绪;血浆置换主要用于一些具有高IgE和IgE抗葡萄球菌抗体的患者。

(二)AKC的治疗

随着年龄的增长和特应性皮炎的反复发作,眼睑皮肤病变可累及结膜和角膜,即导致AKC的发生。如果早期未得到及时治疗,角膜病变加重,则引起视力下降,严重者甚至失明,因此,在皮科和内科治疗的同时,眼科医生应当积极治疗AKC患者的眼部病变,控制病情进展,预防并发症的发生。AKC的治疗主要分为一般治疗和药物治疗两大部分。

1.一般治疗

(1)加强患者教育

让患者了解AKC是一种慢性迁延性疾病,需要长期用药维持治疗,如果不加干涉和保护,可能出现严重的眼部并发症。要指导患者远离过敏原,避免接触刺激物、宠物等。

(2)日常预防护理

改善患者的日常生活环境,避免接触刺激物和过敏原。尤其要保证室内空气质量和温度,应安装空气过滤设备,用吸尘器清除灰尘,改换被褥材料,发作季节减少户外活动。因为机械刺激可以诱发肥大细胞脱颗粒,从而加重瘙痒等症状,还可引起感染,所以要避免揉眼。注意营养和锻炼,生活作息规律,增强体质。眼部接触过敏原后,可以用冷水或人工泪液清洗。不宜戴角膜接触镜。

(3)患病期护理

采用眼部冷敷或冰敷,以减轻不适症状。可用人工泪液点眼,或用消毒生理盐水洗眼来大幅度降低过敏原及致炎因子浓度。推荐使用不含防腐剂的人工泪液。不要持续用水冲眼,以免降低泪膜的稳定性。

2.药物治疗

首选抗过敏眼药,然后按照病情的轻重来使用糖皮质激素滴眼液。对于严重的AKC,要加用免疫抑制剂以及全身应用糖皮质激素。

(1)眼睑皮炎和睑缘炎的治疗

糖皮质激素眼膏(0.5%~1%氢化可的松,或0.1%妥布霉素地塞米松)每天晚上清洁睑缘后涂抹1次,有助于减轻眼睑水肿和炎症,其长期使用的并发症是皮肤萎缩和毛细血管扩张。如果合并有睑缘炎,应坚持做睑缘护理,包括睑缘擦洗和涂药,葡萄球菌性睑缘炎需要用足量抗生素治疗,如夫西地酸眼用凝胶,每晚1次。如有倒睫或眼睑位置异常且危及到角膜,就需要手术矫正。

(2)结膜和角膜炎的治疗

可依据AKC病情轻重采取不同的治疗。

1)抗组胺药物

全身使用抗组胺药可以缓解眼部瘙痒和流泪的症状,有学者建议最大剂量使用全身抗组胺药物,如酮替芬(1mg/次,2次/日),西替利嗪(10mg晚上口服)。

眼局部常用0.05%富马酸依美斯汀滴眼液,根据病情,每天2~4次。眼部抗组胺剂和血管收缩剂的联合应用比单独使用有效,可以很快减轻症状,但不能从根本上改变免疫病理过程或并发症,目前常用的是马来酸非尼拉敏盐酸萘甲唑啉滴眼液(pheniramine naphazoline),每3~4小时一次。由于此病为慢性病程,要避免过度使用血管收缩剂。

2)肥大细胞稳定剂

对于大部分患者,肥大细胞稳定剂可以有效减轻症状。目前推荐使用的是2%或4%色甘酸钠滴眼液(4次/日)或吡嘧斯特钾滴眼液(2次/日),可有效减轻痒、流泪、畏光及对激素药物的依赖。4%色甘酸钠常用于AKC的预防和维持治疗。常年有症状的患者可以全年用4%色甘酸钠,若症状加重而未使用色甘酸钠者,需开始给予每天4次点眼,同时联合使用糖皮质激素滴眼液,短期冲击(7~10天)。其他肥大细胞稳定剂如萘多罗米,洛度沙胺等,也可有效治疗本病。

3)双效作用药物

该类药物具有抗组胺和稳定肥大细胞的双重作用,可快速控制眼痒、眼红等过敏症状,且作用持续稳定。急性发作期可选用双效作用的药物如0.1%奥洛他定滴眼液,每日2次;或0.05%氮斯汀滴眼液每日2次;或0.05%酮替芬滴眼液,每天4次。

4)糖皮质激素

严重的AKC患者可以局部使用糖皮质激素滴眼液进行短期冲击治疗,用以治疗结膜炎症或角膜点状上皮炎,如醋酸泼尼松龙滴眼液,每天8次,7~10天减量或停用,有助于控制症状和体征。不建议长期使用糖皮质激素类滴眼液,以减少继发白内障、青光眼和感染的风险,对防腐剂敏感的人则会出现眼表损害,应选用无防腐剂的剂型。使用糖皮质激素类药物的患者需监测眼内压,注意防止金黄色葡萄球菌睑缘炎和眼睑、结膜或角膜的单纯疱疹病毒的复发。目前临床常用0.1%氟米龙或0.5%氯替泼诺,每日3次,症状好转后减量,并逐渐停药。

局部用糖皮质激素可以控制大多数AKC患者。少数局部用药无法控制的、伴随视力损害的严重AKC可以联合内科和皮肤科医生共同治疗,短时间全身应用糖皮质激素,如泼尼松30mg,晨服一次,连续5~7天。

5)免疫抑制剂

环孢霉素A滴眼液是一种安全有效地治疗AKC的药物,可单独用药,也可联合糖皮质激素应用,能迅速缓解AKC的临床症状和体征。用法:环孢素A每日每百公斤体重3~5mg。

环孢素A滴眼液每日3~4次,每次1滴,缓解期可以每日1次维持治疗,其不良反应主要有用药后短暂性视物模糊、眼红、流泪、眼部分泌物增多、眼睑水肿和眼睑皮肤浸渍等。环孢霉素是脂溶性药物,初期应用可出现眼痒、流泪及油性分泌物增多现象,随着使用时间延长及对症处理,症状逐渐可缓解并最终消失。

6)人工泪液

可以缓解眼干的症状,隔断、稀释或清除过敏原。如果AKC症状体征得到充分控制后,仍然持续存在点状角膜上皮染色,则需要人工泪液(最好是不含防腐剂人工泪液)点眼,最少每天4次。

7)并发症预防

患者需要持续监测感染以及角膜缘充血和血管翳的进展,阻止角膜血管化、瘢痕形成和变薄。角膜上皮缺损药物治疗不佳时,可以考虑用治疗性角膜绷带镜或采用羊膜覆盖、睑缘缝合等手术以保护角膜。泪点栓塞常效果不佳。

有眼睑和角膜表面单纯疱疹病毒感染的患者可给予抗病毒药物,如0.15%更昔洛韦眼用凝胶,每日2~3次。如果反复频繁发生上皮型HSV角膜炎,可考虑长期口服阿昔洛韦(400mg,每天2次)预防频繁复发。病毒感染控制后,须注意避免长时间使用局部抗病毒药,减少其引起的角膜上皮细胞毒性。

8)并发症的治疗

a.当炎症消退后,可行眼表成形术、羊膜移植术、角膜缘干细胞移植等手术来处理AKC的角结膜并发症。

b.用激光治疗角膜新血管,但极容易复发。

c.治疗性角膜绷带镜可以为变薄的角膜提供保护,隐形眼镜下血管翳的形成可避免角膜穿孔。

d.小穿孔可以用氰基丙烯酸酯胶或小的治疗性板层角膜移植术治疗,较大的穿孔可能需要大面积的角膜重建或角膜移植手术。

e.睑缘缝合可保护角膜植片,但应注意,如果长期缝合,很多患者发展成慢性上睑下垂。

f.严重的睑外翻可能需要采用眼睑矫正手术来治疗。

g.并发性白内障可行白内障摘除加人工晶状体植入术,手术效果一般较好。术后应用糖皮质激素可能会发生眼内压增高、激素性青光眼应注意监测眼压,且要注意在白内障手术前后有发生视网膜脱离的危险。

h.严重角膜溃疡、穿孔及圆锥角膜需行穿透性角膜移植手术,术后发生移植排斥的风险较高,且有单纯疱疹病毒的发生或复发的可能。AKC和高IgE血症被认为是角膜移植手术失败的高危因素,排斥反应和继发感染是手术失败的主要因素。

9)血浆置换治疗

血浆置换可用于治疗罕见的严重特应性皮炎和高IgE综合征的患者。