一般而言,喉溃疡(ulcers of the larynx)及肉芽肿(granuloma)相对较少见,而因插管后发生的声带溃疡及肉芽肿则更不常见。据文献报道,53例喉部肉芽肿患者中,仅9例患者曾有气管内插管麻醉手术史。该病大多发生于女性成人,乃因女性喉部较小,声带较短而张力较大,黏膜较薄,易受导管的摩擦而受损,形成溃疡。后期因肉芽组织增生而形成肉芽肿,简称为插管后肉芽肿(postintubational granuloma)。

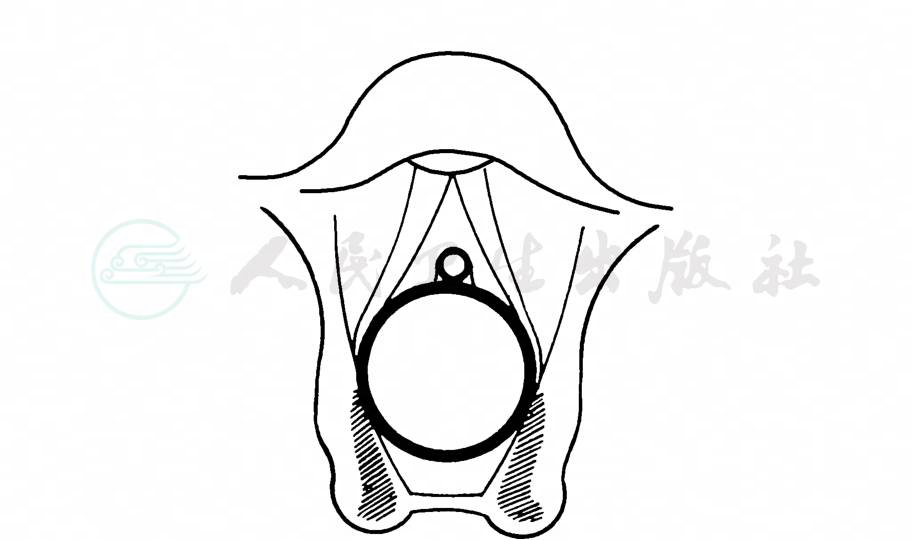

1.导管太粗,声门裂被导管撑大。因声门裂呈三角形,而导管为单弧形且具有弹性,当导管被插入喉、腔内时,有三个受压点:咽后壁、喉腔后部、气管前壁内表面。而声带突更是首当其冲(图1),该处黏膜最薄;其次的受压点为气管前壁,故声带后份区域及气管前壁为两处溃疡好发部位。

图1 气管插管太粗压迫声带突

2.插管时外伤。易发生于插管困难的病例,如患者体胖而颈部粗短者。插管技术不熟练,操作动作粗暴,或在发生喉痉挛时强行插管,也易引起外伤。

3.插管消毒不严或患者有上呼吸道感染者,术后易因继发感染而形成肉芽肿。

4.长时间插管,平均插管时间超过6~7天者,几乎都会发生喉溃疡。

5.插管时患者头部过度后伸,术中频繁改变患者头位,在颈部进行手术操作,以及麻醉过浅,患者咽喉反射抑制不完全,致麻醉中患者常做咳嗽、呕吐、呕逆或吞咽等动作,均将增加导管与喉壁发生摩擦,引起喉黏膜损伤的机会。

病变通常位于声带中、后1/3交界处,即声带突处,少数病例可发生于声带之前1/3或中1/3处,一侧或双侧。声带突黏膜损伤后,开始形成浅表溃疡,再因继发感染而引起软骨膜炎(perichondritis)及肉芽肿,可称为接触性溃疡(contact ulcers)。肉芽肿初为广基,以后(约2~4周)其基底部因纤维组织增生而形成蒂状。在形成肉芽肿过程中,因血管内皮细胞及成纤维细胞增生,也可转变为血管纤维瘤。

喉溃疡者,经严格遵守发声休息,给予止咳剂,辅以含有抗生素和肾上腺皮质激素的超声雾化吸入治疗,常不致发展为肉芽肿而痊愈。对于早期而较小的肉芽肿,经上述治疗,亦有逐渐消退之望。对于较大的肉芽肿,需在喉镜下施行手术切除,惟须待其根部已呈细蒂状后再行之,术中慎勿伤及声韧带,术后需注意发声休息,可辅以局部超声雾化吸入,以促进创面愈合。