英文名称 :noise-induced trauma

中文别名 :噪声性创伤

慢性声创伤(chronic acoustic trauma)是一种因长期接触噪声刺激所引起的以听力损失为主的缓慢进行性的多系统、多部位的损伤,又称噪声性创伤 (noise-induced trauma)。慢性声创伤可引起神经、心血管、消化、内分泌等系统及精神、心理的功能紊乱,属于噪声的非特异性损害。噪声对听力的损害是特异性的损害,也是最为突出的损害。由噪声引起的耳聋称为噪声性聋(noise-induced deafness)。由于长期从事接触噪声的职业而引起的耳聋则称为职业性聋 (occupational deafness)。

现代工业的发展使得由机械、空气动力和电磁性噪声组成的环境噪声、交通噪声、生产噪声以及某些地区的军事噪声日益普遍地存在于人类的生存环境中,并严重地危害着人类的身心健康,已成为不容忽视和急待治理的世界性公害之一。现代生活中,人类接触噪声的机会和种类越来越多。除了作业噪声和生活噪声是最主要的环境噪声外,娱乐噪声也越来越成为常见的噪声源,如游乐场、歌舞厅、酒廊、携带式音响装置和通讯工具等,都已成为现代社会中重要的噪声。临床观察和实验研究证明,医源性噪声如耳钻所产生的噪声也可导致听觉的损伤。

噪声的基本特性

噪声有两个层面的含义,从物理学角度上看,它是一种在频率和强度上毫无规律的、随机组合的声音。另一方面,从心理和心理声学的角度上看,它是一种人们不喜欢的、不和谐的、不需要的或有害于身心健康的声音,它可以是无规律随机组合的声音,也可以是有规律组合的声音。如音乐是一种有规律组合的声音,但当人们休息、学习而不愿欣赏时,或由于音乐声过大使得人们无法忍受、难以欣赏时,音乐便成了噪声。

噪声的产生大体有三种形式:①机械性噪声:由物体机械的撞击、摩擦和转动而产生,如机床、冲床、电锯等发出的噪声;②空气动力性噪声:由气体压力发生突然改变引起的气流扰动而产生,如空气压缩机、离心风机、鼓风机、锅炉排气等所发出的噪声;③电磁性噪声:由电源频率振荡、磁场振荡而产生的噪声,如变压器、发电机、整流器等所发出的噪声。从表现形式上看,有连续性噪声和间断性噪声,稳态噪声和脉冲噪声(非稳态噪声、冲击噪声)。

噪声具有声音的一切特性。

噪声对人体产生危害的最重要的物理参量是声压或声压级和频率成分(即频谱)。除了噪声的物理特性外,更有意义的是对噪声进行卫生学评价。噪声的卫生学评价是通过一定的方法测定噪声的性质、强度和暴露的剂量,由此判定其可能对人体产生的危害及程度,明确剂量-反应关系。常用的指标和分析方法有如下几种:

1.频率加权声压级(frequency weighted sound pressure level)

根据人耳的生理特性,利用声级计以等响曲线为基础设计出数种对声音不同响应的频率计权网络,如A、B、C、D等,由此测出的声压级称为A声级、B声级、C声级和D声级,以dB(A)、dB(C)等表示。A声级相当于人耳对40㕫纯音响度的倒向等响曲线,对低频有较大的衰减。C声级相当于人耳对100㕫纯音响应的倒向等响曲线,对各种频率衰减很少。B声级介于二者之间,相当于70㕫倒向等响曲线。D声级则突出响应高频(3~6kHz)部分。由于A声级更接近人耳对声音的等响特性,已为国际上普遍用作噪声评价的主要指标。

2.噪声性质

根据噪声的持续时间分为:①连续声:持续发声或两声间隔小于1秒;②间断声:两声间隔大于1秒。按声压级变化分为:①稳态声:声压变化小于5dB;②波动声:声压变化大于5dB。噪声的频谱特性可以根据倍频或1/3倍频的分频法,分别测试各频带以其中心频率为代表的声压级,并绘出频谱曲线图,由此将噪声分为高频、中高频、中低频、低频或宽带、窄带等类型的噪声。

3.等效连续A声级(equivalent continuous A-weighted sound pressure level)

是在声场某一点,将一段时间内间歇暴露的几个不同的A声级按能量平均,以一个A声级表示整个暴露时间内噪声的大小,主要用于人可能在一天时间内分别接受不同强度噪声的分析,其单位是dBA,以LAeq表示。

4.A计权噪声暴露级(A-weighted noise exposure level)

是为了表示接受噪声的剂量,将噪声的能量在限定的时间(如8小时工作日)内给以积分,用A计权声压级表示的方法。主要指标是A计权声暴露(A-weighted sound exposure),即在限定时间内累积暴露的A计权声压值Pa2·s,以及噪声暴露级(noise exposure level),即在限定的时间内的A计权声暴露级(dB)。

5.统计声级 L 10、L 50、L 90(statistical sound level L 10、L 50、L 90)

有的噪声如交通噪声,短时间内可有数十分贝的波动,因此A声级就不能很好地反映出这些噪声的特性。而统计声级是以声级出现的概率或累计概率来表示的,Ln表示在规定的测量时间内超过某声级所占时间的百分数。如超过某声级的时间的概率是10%,则定义该声级为L10,表示有10%的时间噪声的强度低于或大于该声级。其余类推。L10相当于噪声的平均峰值,L50相当于平均中值,而L90相当于平均本底值。

6.语言干扰级(speech interference level,SIL)

是指在不同距离下能听清正常谈话的环境噪声的最高声级,是根据0.5、1、2和4kHz四个频带的中心频率声压级的算术平均值来确定的。语言清晰度常以语言可懂度(%)为指标。也有采用A计权声压级为指标,在一般情况下语言干扰级比A计权声压级约低10dB。

噪声对机体作用的影响因素

1.噪声的声学特性

(1)噪声强度:噪声强度是造成听力损失的主要因素。强度越大,听力损伤出现越早、越严重,受累人数越多,伴随症状也越多。也就是说,听力损伤的程度基本上与噪声的强度呈线性关系。但是,任何噪声强度下的听力损失并非呈无限的线性关系,而会表现出一种“听力损失上限”的特点,即某一种噪声强度下的某一频率的听力损失达到这个上限后,无论接触噪声时间多长,该频率的听力损失都不会再进一步下降。一般情况下,听力损失的上限随噪声强度的增加而加大,呈线性关系;曲线的斜率与听觉的频率有关,4kHz的斜率最大,其次为6kHz和3kHz,再次为8kHz和2kHz。强度对听力损失的影响还有一个特点就是,不同频率的噪声对听力损伤的起始强度是不同的,中频稳态噪声在100dB(A)以上,中频噪声约为85~90dB(A),高频噪声约为75dB(A)。近来一些调查和实验研究发现,低频噪声暴露可以提高实验动物抵抗高强度噪声对听觉的损害作用,这可能与低强度噪声作为一种条件刺激使耳“坚韧化”有关,表现为耳蜗毛细胞对噪声的耐受性提高和对噪声损害的敏感性降低,其机制可能是低强度噪声刺激使得毛细胞内肌动蛋白受到“锻炼”而“健壮”以及条件噪声下可增加神经生长因子和应急保护蛋白(如热休克蛋白)的数量。

(2)噪声频谱:噪声频谱对听力损伤的一般规律是,同等强度下的高频噪声较低频噪声对听力的损害大,窄带噪声比宽带噪声对听力的损害大。实验表明,不同频带的噪声对各频率的听阈影响也各不相同,如0.3~0.6kHz的噪声主要影响1kHz及其周围的听力,0.6~1.2kHz主要影响 1.5kHz左右的听力,1.2~ 2.4kHz主要影响3kHz左右的听力,2.4~4.8kHz的噪声主要影响4kHz左右的听力。其中又以4kHz左右的听阈受损最早、最明显。有人认为纯音听力图上4kHz切迹的形成与噪声引起耳蜗的第1周上部分及第2周下部分病变较明显有关。

(3)脉冲噪声:同等强度下的脉冲噪声比稳态噪声对听力的损伤要大。脉冲噪声的峰值声压级越大、宽度(持续时间)越长、次数越多、重复率越快、上升时间越短,对听阈的损伤越大。有观察结果表明,这种脉冲噪声对3~6kHz范围内听力的损伤严重程度可比稳态噪声强30~40dB。

(4)噪声的其他特征:突然出现的噪声比逐渐出现的噪声对听力的损害大,持续性噪声中的非稳态噪声比稳态噪声的损伤性大,伴有震动的噪声比单纯噪声的危害大。

2.噪声的环境

噪声源场所如有防声、隔声、吸声、消声及防震、减震等设施,可以减轻噪声的影响。同一空间内噪声源(如机器))越密集、与人距离越近,则损害越大。噪声场所如伴有通风不良、振动、有害气体和液体(如汞、铅)等因素同时存在,可增加损害的程度。

3.个体情况

在同一噪声环境下和相同接触年限的人群中,10%最敏感的人和25%最不敏感的人之间4~8kHz的听力损失差异可达25~45dB,说明个体间对噪声的敏感性是有差异的,有的甚至有很大的差异。造成这种差异的原因是多方面的,个体间的差异在更多的情况下与以下因素有关。

(1)暴露时间:暴露于噪声中的单位时间及总时间愈长,损伤也就愈大,但个体差异很大。噪声引起的暂时性阈移一般是以年计算的,多数在十年之内进展较快,以后则进展缓慢,甚至达到上限而停滞。各频率听觉的损伤和发展亦有所不同,如4kHz左右的听力损失出现早、发展快。职业性聋的流行病调查表明,80dB(A)以下的噪声即使终身职业性接触一般很少引起明显的听力损失;听力损失的临界暴露年限 (产生听力损失的人数超过5%的暴露年限)与噪声强度有关,噪声强度85dB(A0时的临界暴露年限约为20年,90dB (A)约为10年,95dB(A)约为5年,100dB(A)以上约为5年以下;95dB(A)以下的噪声在暴露35年左右时听力损失已基本达到停滞年限,超过这一年限听力损失的人数的比例不再继续上升。

(2)工种:从事工种的工作环境噪声越大、防护越差、伴有振动、接触时间越长,危害也就越大。

(3)年龄、性别与耳别:同种噪声环境下,年龄愈大损害愈严重,但也有人认为老年人听力常已有减退,因而由噪声引起的听力损失进展较慢,反而儿童和青年人由于对声刺激更为敏感,听力损伤常常会更大、更快。男性比女性的损害程度可能要轻,但也有人认为男性比女性的损害程度要重。有调查发现,噪声对左耳听力的损害比右耳大。

(4)个人防护:长期坚持采取防护措施者可大大减轻噪声的损伤。

(5)耳病情况:原有感音神经性聋者比其他人易受噪声的损伤,且较原正常者难以恢复。而对有中耳疾病者的噪声损害观点不一,有的认为中耳病变可以加重噪声的损害,有的认为可以减轻噪声的损害作用,有的认为与噪声损害无关。

(6)个人体质:在同样条件下接触噪声刺激,其损害程度和速度在个体间存在着很大差异,即使同一个体前后反应也未必一致。这种差异的真正原因尚不清楚,可能与遗传、机体的生理、生化、代谢、耳部结构及社会或心理因素等有关。

噪声性创伤通过噪声对人体的生物效应而产生,表现在两个方面:一是直接作用于听觉系统而产生特异性听觉效应,二是通过听觉神经系统的分支到达不同的神经中枢而产生非特异性的听觉外效应。噪声在50dB(A)以上时可影响睡眠和休息,特别是老年人和对噪声敏感者;70dB(A)以上可干扰听觉和交谈,造成心烦意乱、注意力不集中,影响工作效率,甚至发生意外事故;长期接触90dB(A)以上的噪声可引起听力损失和职业性耳聋,甚至影响其他系统的正常生理功能。

1.噪声对听觉系统的作用

(1)噪声对听功能的影响

噪声对听功能的影响主要表现在听敏度下降、听阈升高。表现形式有暂时性和永久性两种。

1)暂时性阈移

暂时性阈移(temporary threshold shift,TTS)是指人短时间暴露于强噪声后引起的听力下降,可很快恢复到原水平。一般认为脱离噪声后数秒到1分钟听阈恢复到原水平者称为听觉适应(auditory adaption)。如阈移达15~30dB,经数分钟、数小时至数天或更长时间听阈才恢复者称为听觉疲劳 (auditory fatigue),或称为TTS。也有人将16小时内听阈恢复者称短TTS或生理性听觉疲劳,超过16小时听阈仍未恢复者称为长TTS或病理性听觉疲劳。影响TTS的因素有噪声的强度、频率、暴露时间和个体的敏感性等。

2)永久性阈移

永久性阈移(permanent threshold shift,PTS)是在噪声作用下引起的不可恢复的听力损失。无论是急性的还是慢性的声创伤均可引起PTS,其结果就是爆震性聋或噪声性聋。两者在听力损失的表现形式上可以相似,但进展过程则不一样。

慢性声创伤的PTS是一个长期受噪声刺激(以稳态噪声为多见)而由TTS缓慢形成且不可恢复的结果。听力损失常在听力图上的3~6kHz处形成∪形或∨形的听阈提高,即所谓的4kHz“听谷“(dip)。这种PTS的缓慢发展过程和4kHz听谷是职业性噪声性聋的特征,也是噪声性聋的早期信号。PTS一般是双耳对称性发生和发展的,常伴有耳鸣。由于早期仅为高频区听力损失,因而对语言交流的影响不明显,故易被忽视。当听力损失不断发展,累及其他频率时,即可出现明显的自觉听力和语言障碍。

PTS的好发部位在4~6kHz范围内,即便是250Hz以下的强噪声暴露,听力损失也常出现在高频区。这种特点无疑与基底膜上听毛细胞损伤最早和最重的部位有关,这就是噪声早期损害4kHz听力的原因和病理生理基础。关于4kHz听谷的理论认为:①耳蜗基底近前庭窗处,该段蜗管狭窄,血运亦较其他部位差,遭受噪声侵袭时易出现损伤;②由于有鼓膜张肌和镫骨肌的保护作用,可以减轻较强低频音的损伤;③不同频率声音使内淋巴流向不同方向,即低频音将基底膜推向蜗孔,而高频音则将基底膜推向蜗窗,两者交界恰位于4kHz的基底膜处,此处的基底膜是在耳蜗的基底部位,是传至耳蜗内的液体脉冲波的集中作用点,因而承受着较大而频繁的声负荷,导致该段基底膜接受最大的张力和出现的最大位移,故常首先遭受损伤;④外耳道共振频率在3~4kHz,因此声最强,破坏力亦最大,噪音达80dB以上即可损伤耳蜗的功能。以上原因使得耳蜗基底部(感高频区)比顶部(感低频区)更易受到噪声损伤。

(2)噪声对听觉器官的形态学影响

噪声引起的内耳损害主要是急性破坏和慢性退行性变,噪声可以通过机械、生理、生化和代谢等机制的作用对听觉器官造成损害,是引起听力下降,尤其是PTS形成的基础。

人体资料和大量的动物实验表明,螺旋器无论受宽带或窄带噪声,还是高频或低频为主的噪声或纯音刺激,毛细胞损伤部位大都发生在耳蜗基底圈和第2圈。从毛细胞损伤的过程来看,首先是外毛细胞的损伤,其次才是内毛细胞,这与声的损伤特性有关。在三排外毛细胞中,第3排最易受到损伤,因为第3排毛细胞位于基底膜中心部位,振动时的位移最大,因而易受损伤。其后是第2排毛细胞、Deiter细胞、Hensen细胞和外柱等支持细胞受累。内毛细胞由于处于接近骨螺旋板,振动时位移幅度小,受声创伤的机会少,其损伤阈值比外毛细胞约高20dB。一般情况下,当外毛细胞及其支持细胞受累后,才会出现内毛细胞的受损。而当内毛细胞受累时,则常伴有螺旋神经节纤维及其细胞的减少,甚至整个螺旋器的变形、破坏和消失。

1)毛细胞听毛的变化

听毛的变化常先于细胞器的改变。主要表现为听毛的松散、倒覆、融合、折断、空泡甚至消失。听毛的变化与噪声引起的毛束中的肌动蛋白丝解聚,纤毛间相互连接的横桥和(或)其位于小皮板的纤维根部肌动蛋白丝断裂后,听毛失去刚性结构有关,也可能与听毛膜的通透性和表面电荷改变有关。

2)毛细胞体的变化

早期可出现胞膜弯曲、膨出,细胞器移位。继而网状结构增多,囊泡和空泡形成,线粒体肿胀,嵴数目减少,溶酶体增多,护膜板软化与消失,核移位、肿胀或固缩,胞体肿胀,胞浆逸出,细胞变性而死亡。

3)支持细胞的变化

Deiter细胞、Hensen细胞、外柱细胞相继出现变形、肿胀、核移位、空泡形成等退行性变,乃至完全消失。Deiter细胞也有可能与外毛细胞同时开始出现病变。内柱细胞抵抗力较强,变化较晚。当内、外毛细胞和支持细胞全部损伤时,螺旋器则逐渐破坏、变形乃至崩溃。

4)螺旋神经纤维和螺旋神经节的变化

属继发性损伤。早期,毛细胞的传入神经末梢出现水肿及退行性变;毛细胞损伤后,隧道内无髓鞘神经纤维变形、消失;当内毛细胞全部消失或螺旋器崩溃时,螺旋神经纤维及螺旋神经节细胞数目明显减少。

5)血管纹及螺旋血管的变化

血管纹的损害主要集中在边缘细胞、中间细胞和纹血管。血管内皮细胞肿胀,管腔变窄和阻塞,红细胞淤滞、自溶或管腔内红细胞缺如,血流减慢、停滞或重新分配,从而导致螺旋器的内环境改变和代谢障碍,成为听觉器官损伤的原因之一。

(3)噪声性听觉损伤的机制

噪声对听觉的损伤是一个复杂的多因素机制。Kisiel和Bobbin(1981)将噪声对听觉的损伤归纳为机械性、血管性和代谢性三个方面,且三者相互联系、相互影响。

1)机械学说

高强度的噪声经听骨链或蜗窗传导后,可引起强烈的内、外淋巴液流动,形成涡流,使基底膜和盖膜产生剪切和挤压运动,并冲击耳蜗螺旋器,造成不同程度的机械性损伤,如毛细胞听毛的损伤、前庭窗破裂、网状层穿孔、毛细血管出血、甚至螺旋器从基底膜上剥离等。这些机械性的损伤又可加重或继发引起血管性和代谢性的病变。

2)血管学说

强噪声可损害耳蜗内的微循环,导致耳蜗缺血、缺氧,造成毛细胞和螺旋器的退行性变。

3)代谢学说

强噪声可以引起毛细胞、支持细胞酶系统严重紊乱,导致氧和能量代谢障碍,细胞变性、死亡。实验发现,噪声可使耳蜗内尤其是毛细胞的琥珀酸脱氢酶、苹果酸脱氢酶、三磷酸腺苷酶活性降低,乳酸脱氢酶活性和乳酸含量升高,蛋白质、糖原和核酸的合成减少,导致毛细胞内缺氧、代谢趋向无氧酵解过程、甚至有氧代谢和无氧代谢均降低,使能量生成不足,螺旋器无法完成声电换能。此外,由于噪声引起的耳蜗淋巴液氧分压降低,供氧减少,又加剧影响了这些酶的活性。噪声还可通过直接损伤血管致局部微循环障碍,组织水肿,血氧降低,血管纹K+-Na+-ATPase活性降低,使得内淋巴中的阳离子浓度梯度及蜗内电位不能维持,从而导致螺旋器和毛细胞的功能障碍。

近来研究还发现,在噪声的刺激下,细胞内出现“钙超载”现象。使得Ca2+进入线粒体,影响线粒体的氧化磷酸化,导致 ATP合成不足,还会由于依赖于Ca2+的ATP酶在高Ca2+情况下的超常活动使耗能增加,因此,细胞内Ca2+的超载是各种原因引起的细胞死亡的最终通路。

研究表明,强噪声还可引起耳蜗内乙酰胆碱活性降低,脑啡肽减少。

一氧化氮合成酶Ⅱ(NOSⅡ)在噪声损伤的耳蜗中表达呈阳性,尤以血管纹和螺旋神经节细胞为甚。还有研究发现,声创伤时耳蜗组织中自由基代谢产物 (如丙二醛)的增加可直接造成毛细胞内各种细胞成份损害,引起细胞的代谢和功能障碍。

受到噪声刺激后耳蜗内的细胞发生凋亡目前也被认为是噪声性听力损害的机制之一。近年来的研究表明,声损伤的部位不仅在听觉系统的外周部分,听觉中枢也可有损伤发生。

2.噪声对非听觉系统的作用

长期的噪声对中枢神经系统及精神、心理、行为、心血管系统、消化系统、视觉、内分泌甚至妇女的月经、妊娠等都有不同程度的影响。

1.纯音听阈测试

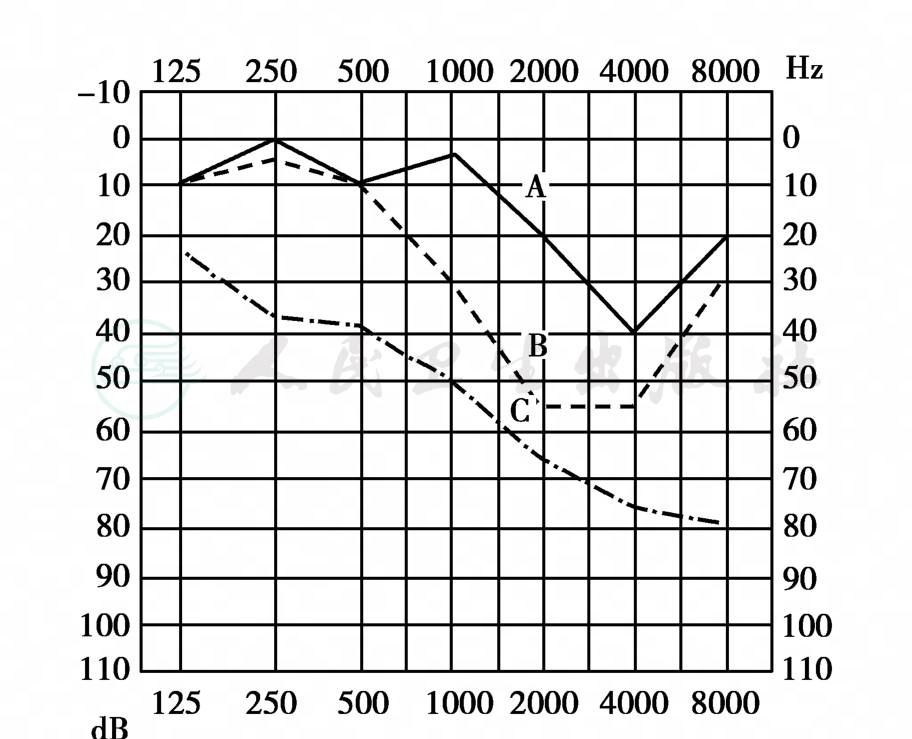

听力曲线的下降常为气导和骨导平行的、双耳对称性的。早期典型的曲线为4kHz处呈V型下降。随着周围频率的受累,在3~6kHz或2~8kHz之间的听力亦下降,听力曲线呈U型。晚期则所有频率均下降,但高频区仍甚于低频区,曲线呈下降型;部分患者一些频率的阈值无法测出,呈岛状曲线(图1)。近来发现,扩展高频纯音听阈测试有助于早期发现噪声性聋。

图1 噪声性聋听力图 (示意图)

A.早期听力曲线呈∨型 (楔形曲线) B.中期听力曲线呈∪型 (乙形曲线) C.晚期听力曲线呈下降型

2.言语测听

主要项目有言语接受阈和言语识别阈,可以帮助了解患者的噪声性聋对语言交流的影响。鉴于噪声性聋的特点,有人推荐采用竞争噪声言语测听法作为噪声性聋的言语测听方法。如一些长期在噪声环境工作的人,纯音听力测试有高频听力损失,自诉却无听力障碍,言语识别阈得分也正常,但用竞争噪声言语识别得分测试时,高频听阈升高组的言语识别得分随着噪声的增加而变小,与正常组存在着显著性差异。

3.声导抗测试

主要采用声反射测试,可客观了解听力损失的程度和性质,并可用于预估听敏度。此外,正常耳的白噪声与纯音声反射阈值的差值约为15~20dB,当人耳受到噪声刺激后,无论是原已有听力下降还是听力正常者,这种差值都会缩小,因而可以作为早期发现噪声性聋和动态观察的方法。采用声反射敏化法测试声反射也可能有助于早期发现噪声性聋。

4.电反应测听

噪声性聋时由于耳蜗及听神经受累,可引起耳蜗电图和听性脑干反应波形异常或缺失,各波阈值、潜伏期、波间潜伏期和耳间潜伏期改变,输入/输出函数曲线异常等。对于分析噪声性聋的部位和程度有意义,也可作为听力改变的客观的动态观察。

5.耳声发射

噪声性聋引起听觉系统最主要的病变亦就在耳蜗,因而耳声发射是一种很有前景的早期发现和监测噪声性聋的检查方法,其中畸变产物耳声发射是最常用的检测指标。有研究发现,高频区DPOAE的反应幅值比低频区DPOAE的反应幅值更能反映患者的听阈损害程度,并建议采用L1=L2=60dB SPL作为噪声性聋DPOAE最初始的测试刺激参数。与其他听力检测方法相比,常规频率的DPOAE对于发现噪声性聋可能比常规频率的纯音测听更为敏感。甚至有作者认为,DPOAE的变化常出现在组织结构变化之前,早于听神经动作电位和微音器电位的变化。

我国在《职业性听力损伤诊断标准》提出的处理原则是:对观察对象和轻度听力损伤者,应加强防护措施,一般不需要调离噪声作业环境。对中度听力损伤者,可考虑安排对听力要求不高的工作,对重度听力损伤及噪声聋者应调离噪声环境;对噪声敏感者(在噪声环境下作业一年内,听力损失达Ⅲ级及Ⅲ级以上者)应该考虑调离噪声作业环境;听力损伤者听力下降56dB以上应佩戴助听器;有其他症状者可进行对症治疗。

噪声性聋的早期治疗原则与其他感音神经性聋基本相同,治疗期间应脱离噪声环境。晚期的治疗主要是佩戴助听器和听力康复。

近来一些基础研究发现不少生长因子等生物制剂和药物对噪声性听力损伤具有防治作用。如神经生长因子(nerve growth factor,NGF),胶质细胞源性神经营养因子(glial cell line-derived neuotophic factor,GDNF),神经营养素-3(neurotrophin-3,NF-3),表皮生长因子(epidermal gworth factor,EGF),成纤维细胞生长因子(fibroblast growth factor,FGF)家族中的酸性成纤维细胞生长因子(acidic fibroblast growth factor,aFGF)和碱性成纤维细胞生长因子(basic fibroblast growth factor,bFGF)。此外尚有褪黑素(melatonin,MLT),东菱精纯克栓酶(batroxobin,DF-521巴曲酶),地塞米松 (dexamethasone),强化铁营养(fortified iron nutrition)治疗以及水杨酸钠(sodium salicylate)等。

慢性声创伤的关键问题,从环保意识上讲是治理污染源,从临床上讲则是预防。

1.制定噪声卫生标准

这是一项防治噪声危害的重要措施,制定的依据主要是根据噪声对人听力损伤的具体情况。如我国发布的《GBZ1-2002工业企业设计卫生标准(Hygienic standards for the design of industrial enterprises)》规定:工作场所操作人员每天连续接触噪声8小时,噪声声级卫生限值为85dB(A)。其他还有多项法律、法规,条例等。

2.作好噪声场所的调查和监测

环保部门和噪声源所在部门应根据我国及国际的有关标准定期或不定期地对噪声场所进行实地调查和监测,为预防和治理噪声污染和危害提供资料。

3.控制噪声、改善环境

这是防治噪声危害最积极、最根本的方法。如改进机械设计和工艺操作方法,尽量选用发声小的材料和撞击、摩擦较小的机械动力方式;在有噪声的车间内安装防声、消声、隔声、吸声和防震、减震设施;在车间建造上应与其他无噪声车间分隔开,并应远离居住区,可用隔声墙或植树等方式减少噪声对周围环境的影响。对于城区内的交通、施工、商业、娱乐等噪声也应按照国家标准加以限制和治理。

4.作好个人防护

一般在90dB(A)以上噪声环境工作时必须使用防护用具,而且必须作为操作常规坚持使用。常用的防护用具有耳塞、耳罩和防声帽等。对于已有感音神经性聋、心血管疾病、内分泌疾病、自主神经功能紊乱等疾病者,应避免在强噪声环境下工作。应定期作好听力检查。在噪声环境工作的人员应建立健康体查档案,档案的内容包括接触噪声的总时间(总工龄)、接触现有噪声的时间(现工龄)、每日(或月、年)接触噪声的时间、工作场地和个人的防护情况、听力检查记录、既往病史和现有疾病等。

5.加强噪声防控的宣传和教育

积极开展噪声危害、控制、预防和治疗等科学知识和法律法规的宣传、普及、教育工作,同时注意加强劳动卫生和职业病防治人员的专业技能培训,增强对噪声的防控意识。