英文名称 :glomus jugulare tumor

中文别名 :非嗜铬性副神经节瘤;化学感受体瘤;鼓室体瘤;颈静脉球副神经节瘤

颈静脉球体瘤 (glomus jugulare tumor)是一种起源于颈静脉球穹顶处化学感受器神经嵴细胞的血管瘤样肿瘤,也称为颈静脉球副神经节瘤 (jugular paraganglioma)。Guild于1941年最早在颈静脉球顶和中耳鼓岬发现一种血管性结构,并命名为血管球体(glomusbody),并于1945年由Rossenwasser首先报道。颈静脉球体瘤属于头颈部副神经节瘤的一种,是颈静脉孔最常见肿瘤。

本病以女性多见,男女之比约为1∶6,可见于从婴儿到老年的任何时候,但高发年龄在50~60岁之间。发病年龄越小,肿瘤发展越快,越容易具有多病灶性和血管活性物质分泌性的特点。大约有30%的患者有家族史,其原因在于SDH基因遗传性突变。根据肿瘤原发部位及发展状况不同,出现的症状和体征也有异。鼓室体瘤出现症状较早,起源于颈静脉球顶部的颈静脉球体瘤可于疾病晚期才出现症状。

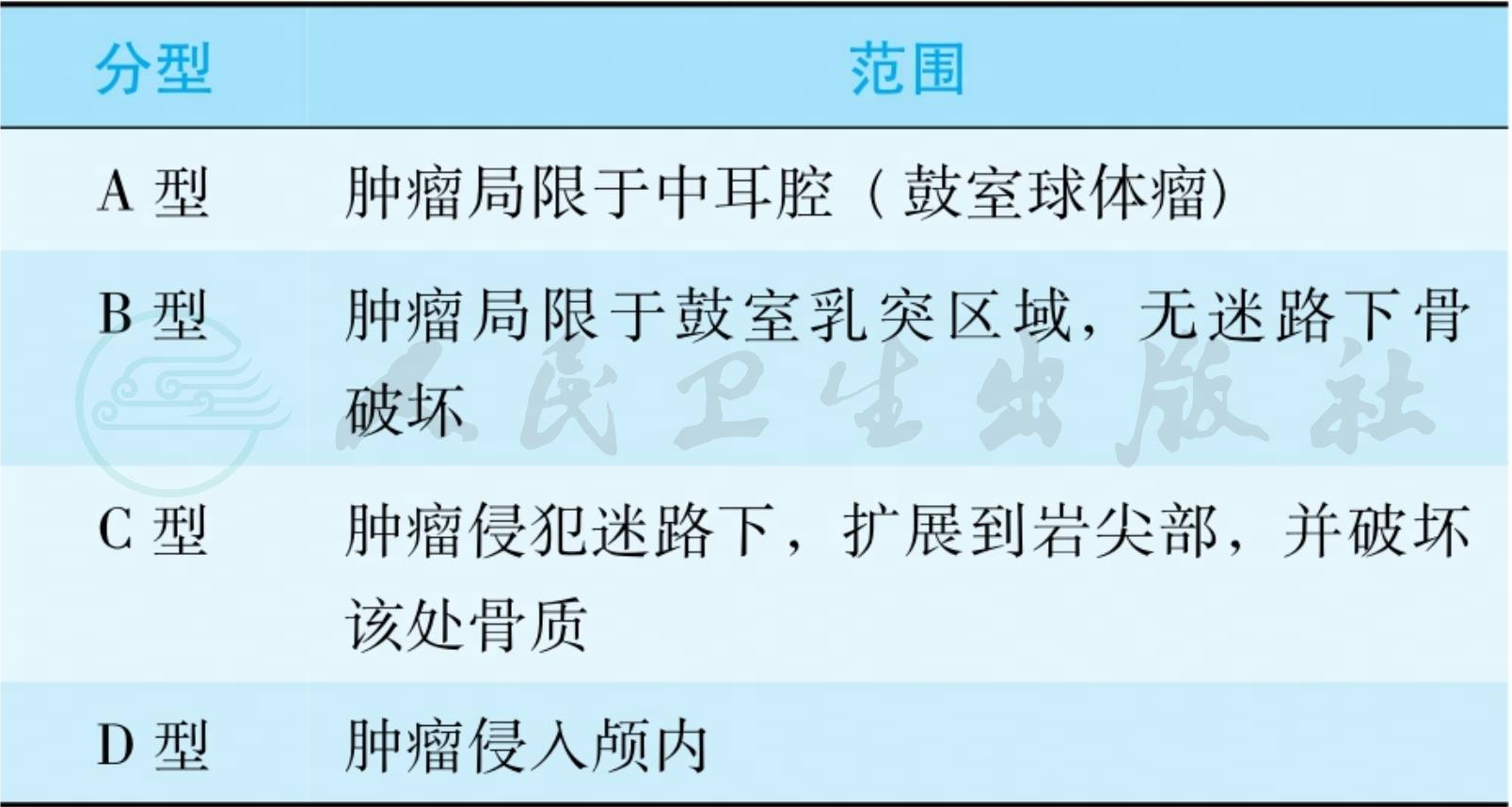

1962年Alford和Guild首次将颈静脉球体瘤分为两型:起源并局限于中耳的称鼓室球体瘤,累及中耳和颈静脉球两处的称为颈静脉球体瘤。随着医学影像学的发展和颅底手术技术的发展,Fisch、Glasscock和Jackson分别于1978年和1981年提出了两种分型法,这两种分型法描述了肿瘤的范围及颞骨、颞下窝、颅内的侵犯程度,目前临床上最常用的是 Fisch分型(表1)。

表1 颈静脉球体瘤Fisch分型法

颈静脉球体瘤外观与血管性肉芽组织相似,一般有包膜,色深红,略呈结节状或分叶状,血管丰富,血管壁无收缩能力,质脆,易出血。肿瘤由上皮样细胞组成,瘤细胞呈束状或蜂窝状排列,间质血管网丰富,血管壁为棱型内皮细胞所衬。瘤细胞呈多角形、柱形、立方形或不规则型,胞浆丰富,无核分裂像,常误诊为血管瘤或血管内皮瘤。

大部分颈静脉球体瘤起源于颈静脉球顶部,少数发生于鼓室。临床上又按肿瘤的原发部位将其分为颈静脉球体瘤和鼓室球体瘤两类。虽然随着肿瘤的发生发展,两者的原发部位已不易区分,但是,两类肿瘤早期的临床表现不同,对手术方法的选择和预后的评估亦有一定影响。

肿瘤生长一般较缓慢,但亦有迅速发展者。瘤体主要经解剖通道向邻近组织扩展,如颈静脉孔、外耳道、咽鼓管等,亦可侵入哈弗(Harers)管,侵蚀破坏骨质向颅中窝,颅后窝蔓延,压迫邻近组织和神经,引起相应的临床症状。在病理学上此病虽属良性,但在临床上,因其易侵犯颅内结构且有少数病例可发生远处转移,故有人将其视为恶性。

目前,对所谓“远处转移”的认识尚不一致,有人认为可能是由不同部位的颈静脉体样组织演变而成,即多源性(multicentric origins)发生,而非真正的肿瘤转移。

应根据病变范围结合患者的年龄、健康状况、术后生命质量等因素综合考虑治疗方法,主要方法有手术、观察和放射治疗等。

(一)手术治疗

颈静脉球体瘤的首选方法为彻底手术切除。根据肿瘤的部位、侵犯范围,参照Fisch临床分期,可采用不同的手术方法。理想的手术入路选择应遵循以下两大原则:在避免损伤重要神经血管结构的前提下最大程度的显露术野、切除肿瘤。为此术前应综合考虑肿瘤类型、侵及范围、周围结构受累程度,听力、神经功能及术者经验,选择最佳手术入路,以期达到最好的治疗效果。

1.局限于鼓室内的小型肿瘤类似中耳手术入路,如外耳道入路或耳后入路。

2.肿瘤体积较大涉及颈静脉孔区则需要采用颅底手术入路,分为以下三类:

(1)外侧方入路:用于已侵犯岩骨段颈内动脉的大中型颈静脉球瘤,通过乳突切除从后外侧到达颈静脉孔区。

(2)后侧方入路:包括枕下乙状窦后入路、远外侧及经髁入路等,适用于以肿瘤颅内部分占优势的患者。

(3)前方入路:颞下窝入路A型为最主要的手术入路,此基础上可联合外侧入路,用于Fisch分型C型肿瘤,特别适用于肿瘤沿着颈动脉岩骨部或咽鼓管侵及岩尖并长入中颅底的患者。

(二)放射疗法

凡病变范围广泛、难以手术切除或手术切除不满意者,或全身情况不能手术者,均可采用放射治疗。

(三)介入治疗

术前栓塞可降低术野的出血,降低功能性颈静脉球体瘤儿茶酚氨的释放。许多学者主张术前血管栓塞,最好在术前1天行栓塞,2~3天后行手术治疗。对于那些因为自身条件不能接受手术治疗的患者,介入治疗也是一种姑息治疗方式。