英文名称 :tinnitus

耳鸣(tinnitus)的定义是指在无外界声刺激或电刺激的情况下耳内或颅内感知到的一种响声,即不与外界客观声音所对应的“错误”的听觉感知。耳鸣不是一个独立的疾病实体,而是与疼痛、发热一样都代表某种病理过程的症状,可以出现于不同的疾病当中。耳鸣应该与幻听(phonism)相区别。耳鸣是无实质内容的声音,如嗡嗡音、蝉鸣音、嘶嘶声等单调或无言语意义的噪声。而幻听是一种精神症状,是有内容、有意义的声音,如一段对话、一首歌曲等,就像有人与患者对话。

耳鸣既可以独立出现,又可以是许多疾病的伴发症状,还可以是一些严重疾病的首发症状(如鼻咽癌、听神经瘤)。引起耳鸣的病因很多而且很复杂,主要由听觉系统病变和/或其他系统病变共同造成,可分为以下两大类:

听觉系统病变:①外耳病变,常见于外耳道耵聍栓塞、异物、真菌感染、疖肿和肿瘤等;②中耳病变,分泌性中耳炎、咽鼓管异常、急慢性化脓性中耳炎、鼓室硬化、鼓室球体瘤、中耳肿瘤等;③内耳病变,梅尼埃病、突发性聋、药物、噪声、感染所致的内耳损伤;④蜗后听觉系统的病变,听神经瘤、脑桥小脑角病变等。

非听觉系统病变:①循环系统疾病,高血压、低血压、动脉硬化等;②内分泌系统疾病,甲状腺功能亢进、糖尿病、更年期激素水平紊乱等;③自主神经功能紊乱;④精神紧张、焦虑、抑郁;⑤睡眠障碍,OSASH等;⑥药物中毒;⑦颈椎病;⑧颞下颌关节病或咬合不良;⑨消化系统疾病,咽喉反流等;⑩鼻腔鼻窦疾病,急慢性鼻窦炎、鼻腔鼻窦肿瘤等。

世界各地对人群中耳鸣发病率的统计存在较大差异,过去40余年国外有4个国家进行了37次大规模的流行病学调查,成人耳鸣的患病率为10.1%~14.5%。2003年美国和欧洲的调查显示以耳鸣为主诉的患者约占耳鼻喉科门诊的10%~20%,体验过5min以上耳鸣的人有15%~20%,而严重影响到生活、睡眠、工作能力、精力集中和社交活动的患者占2%~5%,因严重耳鸣导致其犹似残疾的有0.5%~1%。在英国,40~60岁耳鸣的发生率为17.5%,超过60岁的人群耳鸣发生率是22.2%。在亚洲国家,耳鸣的患病率高达18.6%,其中45~79岁成年人耳鸣的患病率在11.9%。目前中国还没有进行大规模的耳鸣流行病学研究,但就目前的统计分析发现,中国有10%的人体验过耳鸣,5%耳鸣者寻求医药治疗,2%的患者耳鸣严重影响生活、睡眠、精力集中、工作能力和社交活动,而其中有0.5%的患者由于耳鸣致残。

各年龄层次人群都会出现耳鸣,绝大多数研究表明耳鸣的发患病率随年龄增长显著增高,直到70岁之后患病率随着年龄增长轻度下降。在美国,研究者抽样调查2 000名儿童,耳鸣平均发病率为15%,其中13.3%听力正常,58.6%听力下降。其他地区也有类似报道,健康儿童中耳鸣的总发病率为15%~29%,其中大约50%有耳科疾病或听力下降。在5~16岁的健康儿童中,29%患有耳鸣并且9.6%受耳鸣困扰。徐霞等在2005年对江苏省老年人的一次耳鸣流行病学调查中,60岁及以上的老人耳鸣患病率是29.6%,江苏省与全国的标准化患病率分别为29.8%和29.7%。耳鸣患病率的相关因素主要有:听力状况、性别、年龄、社会经济和人口统计学因素、噪声暴露、吸烟和其他健康因素(如高胆固醇、高血压、高血脂等)。

耳鸣的发病原因很多,影响耳传音结构、接收器官、听神经和听觉系统核团中的神经细胞包括大脑听觉皮质的损伤和疾病,均可引起耳鸣症状,因此,机制非常复杂。关于耳鸣的发生机制存在多种理论、模式及相关假说。早期的耳鸣外周理论认为耳鸣是由于耳蜗功能的损伤引起听神经自发性放电的增高引起的。但很多实验发现,当耳蜗受损时,听神经的放电往往是下降的,耳鸣信号并不依赖听神经放电的增高而产生。目前普遍认同的观点是大多数耳鸣是由于大脑内的神经通路功能异常活动引起的。这种神经通路功能的异常不仅发生在听觉通路,同时也存在于和听觉通路相关联的非听觉通路网络系统。耳鸣的产生机制具有代表性的假说有以下几种:

(一)耳蜗机制

主观性耳鸣的产生与听觉系统外周部分的耳蜗病变关系密切。

(1)Zenner通过对离体的外毛细胞形态的研究发现毛细胞的去极化能解释突发性耳鸣,而毛细胞反向纵向收缩引起耳蜗内异常变化,影响听力,而且导致耳鸣。

(2)内、外毛细胞的非同步性损伤:通过噪声暴露,首先引起耳蜗的外毛细胞静纤毛的损害,随后是内毛细胞受损,随着毛细胞的数量及功能衰减,传入神经在损害区域或其附近的频率出现错误的听觉。

(3)生物化学模式:基于临床观察和耳蜗神经化学的研究,认为内源性强啡肽(与压抑有关)有引发耳蜗内谷氨酸盐兴奋性的作用,其作用类似于水杨酸钠增强自主性神经活动的作用。

(二)Jastreboff神经生理模型

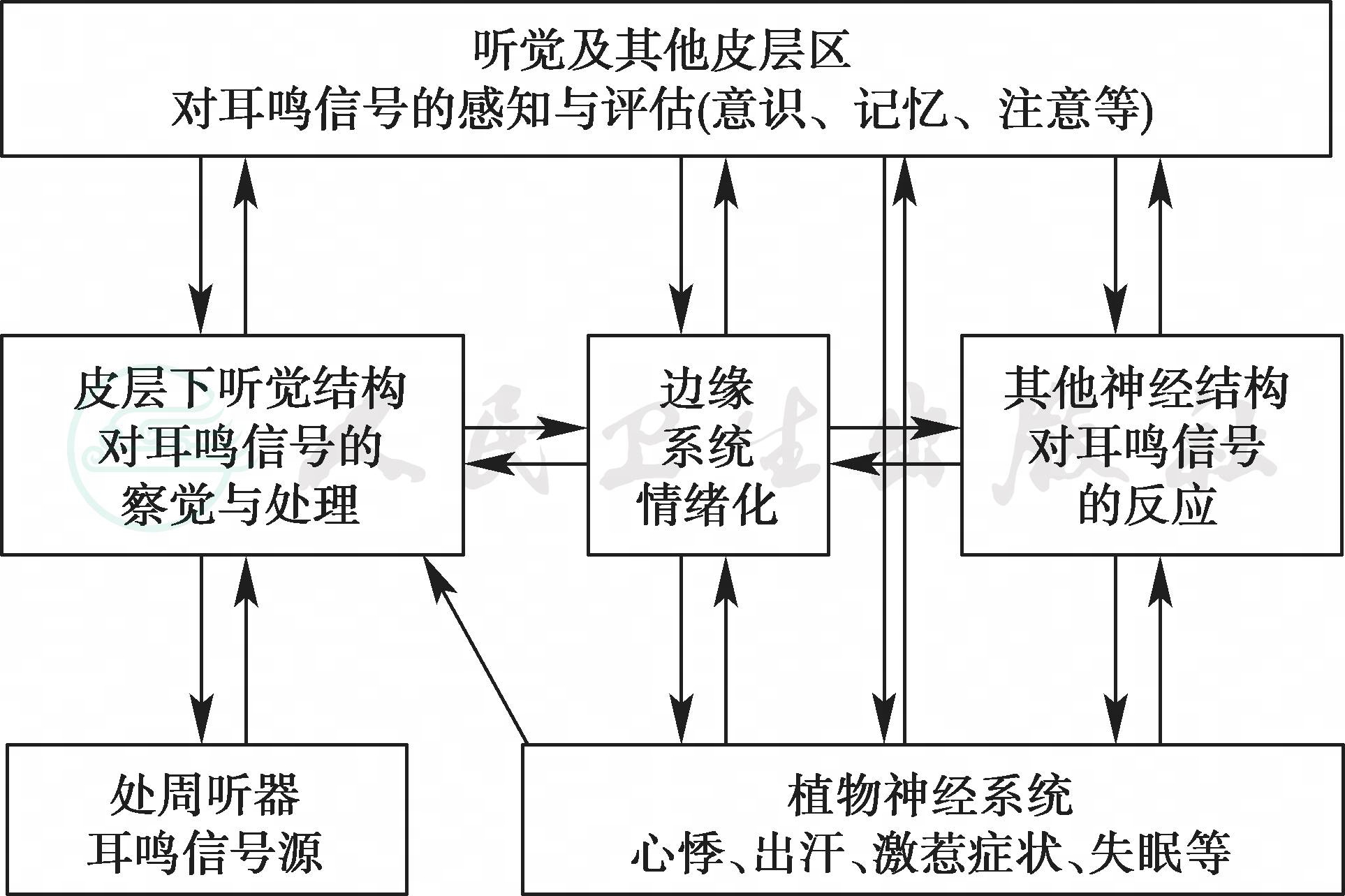

外周听器的病变或损伤产生异常神经电活动,即与耳鸣相关联的神经电信号。皮层下听觉结构可以察觉耳鸣信号并对其进行初级处理,其过程类似于察觉和处理正常听觉信号。皮层下结构将耳鸣信号的处理结果向听觉皮层和大脑边缘系统输出,引起对耳鸣的主观感知和情绪反应。耳鸣信号到达大脑听觉皮层后引起的神经活动产生对耳鸣的最终意识和感知,包括耳鸣的音调和响度。听觉皮层以外的其他大脑皮层活动也可以参与产生对耳鸣的描述(病人可以将耳鸣与其他声音类比)和记忆(病人可以回忆耳鸣的响度或音调变化),并控制分配给耳鸣的注意力。边缘系统通过整合来自各个系统的输入,完成认知、学习、记忆等重要功能,控制和决定情绪反应和行为,对患者对耳鸣的感知和认识产生影响(图1)。Jastreboff的神经生理模型为了解和研究耳鸣病人的非听觉问题的产生机制提供了一定的基础。

图1 Jastreboff的耳鸣神经心理模式

(三)中枢化机制

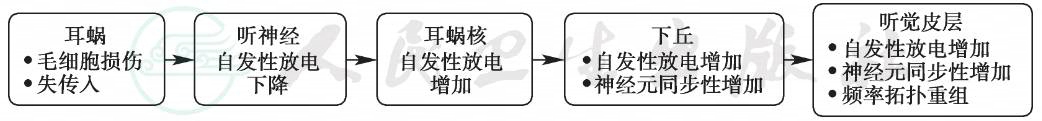

当耳蜗功能受到损伤时,声音在耳蜗内的增益控制和调谐过程以及神经电信号转换发生障碍,导致异常神经活动,耳蜗核、下丘和听觉皮层的自发神经放电和神经元同步性增加,中枢为了适应这些改变,可能导致相应的神经元的突触活动异常,最终逐渐引起大脑皮层某些区域(如听觉皮层)突触超微结构的改变并出现功能重组(图2)。这种可塑性变化可能使耳鸣持续存在,导致耳鸣源于耳蜗而存在于中枢,即耳鸣被逐渐中枢化(耳鸣由外周发展至中枢)。

图2 耳鸣中枢神经机制

(四)中枢门控机制

2015年Rauschecker通过影像学研究证实最活跃的听觉代偿发生在丘脑水平,并提出了和慢性疼痛类似的“中枢门控机制”。在丘脑水平产生的耳鸣信号,只有传递到听觉高级皮层,才被感知为耳鸣。在耳鸣信号向皮层传递的过程中,会经过以腹内侧前额叶皮层与伏隔核为主的门控系统,对所有感觉信息(包括耳鸣信息)进行评价,根据对信息的价值评价,对有价值的信息激活多个功能脑区进行奖赏,对负面信息进行淡化或消除,达到管控耳鸣信号的效果。此系统还包括了丘脑、杏仁核与丘脑网状核的“额叶纹状体回路闸门系统”。

耳鸣的分类方法很多,但目前并没有统一标准。耳鸣分类具有重要的临床意义,根据不同病因、病程以及耳鸣对患者的影响等进行适当的分类,有助于耳鸣的临床诊断和干预。近20年来普遍采用的被广大临床工作者和研究者采纳的方式如下。

1. 根据能否被他人客观地检查到来分类 客观性耳鸣和主观性耳鸣。患者体内确实有可以引起噪声感知的振动来源,如血管杂音、异常肌肉活动等,则称之为客观性耳鸣。这类耳鸣不但患者自己能听到,他人也能听到。而外界和患者体内都不存在引起耳鸣感知的客观声音或振动来源,称之为主观性耳鸣,主观性耳鸣只有患者自己能够听到,其他人无法感知。

2. 根据有无继发注意力以及睡眠障碍、烦躁、抑郁等神经精神症状分类 代偿性耳鸣与失代偿耳鸣。代偿性耳鸣患者能够感到耳鸣,但是能够很好的耐受,没有出现继发症状,没有或有轻微干扰,没有明显影响患者的生活;失代偿性耳鸣则是耳鸣对生活影响很大,并引发继发症状(恐惧、睡眠障碍、抑郁等),生活明显受到影响。

3. 根据2014年美国耳鸣临床指南和目前我国耳鸣专家共识,现阶段适合临床采用的分类有以下三种。

(1)根据有无明确的病因分类:原发性耳鸣和继发性耳鸣。原发性耳鸣是伴或不伴感音神经性聋的特发性耳鸣,继发性耳鸣是与某种潜在病因(除感音神经性聋外)或可确诊的生理状态相关的耳鸣,是一系列听觉和非听觉系统功能障碍的表现。

(2)根据耳鸣发生和持续的时间分类:新近发生的耳鸣和持续性耳鸣。新近发生的耳鸣为持续时间短于6个月的耳鸣,持续性耳鸣为持续6个月以上的耳鸣。

(3)根据耳鸣对患者的困扰分类:扰人的耳鸣和非扰人的耳鸣。“扰人的耳鸣”是指使患者痛苦,影响其生活质量和/或健康功能状态,患者积极寻求治疗和干预策略以减轻耳鸣;“非扰人的耳鸣”是指耳鸣对患者的生活质量无明显影响,但可以引起患者对病因的好奇,以及对病情演变和耳鸣是否会进展和改变的担心。

4. 其他 也有一些不常用的分类。①根据耳鸣的感知位置描述分类:单耳、双耳和颅鸣;②根据患者主诉分类:单一耳鸣与复合耳鸣;③根据耳鸣性质分类:持续性、间断性、一过性;④按病变部位分类:外耳、中耳、内耳、听神经、中枢性耳鸣。

一、治疗策略

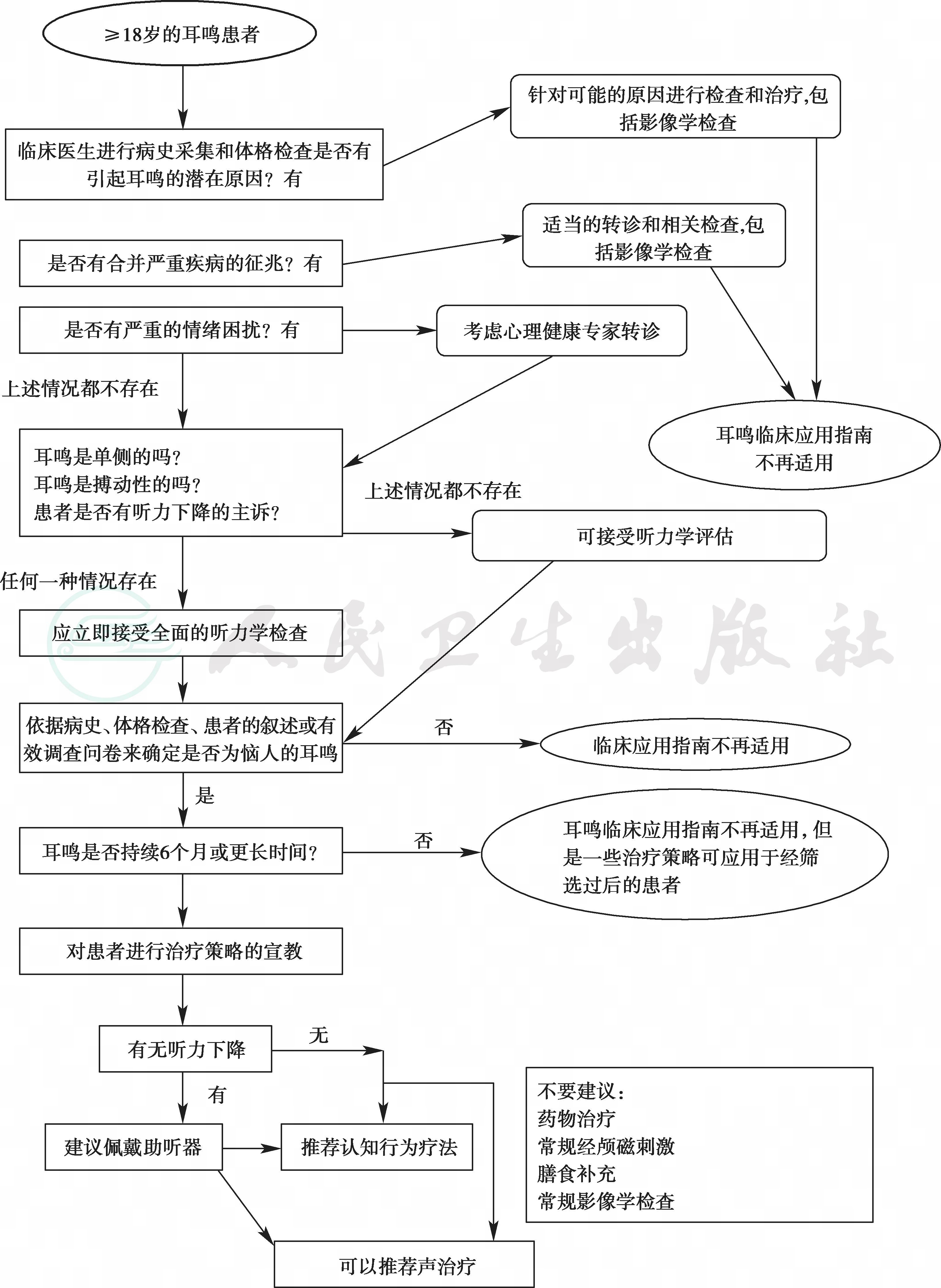

由于导致耳鸣的病因涉及听觉系统和非听觉系统因素,因此耳鸣治疗应不仅仅限于围绕听觉系统和耳鸣本身。2014年美国耳鼻咽喉头颈外科学会发布了针对18岁以上的患有持续扰人的原发性耳鸣的临床应用指南(以下简称“指南”),这是首部基于循证医学、用于评估和治疗慢性耳鸣的临床指南,为临床医生提供了一个合理框架,以改善持续扰人耳鸣患者诊疗以及减轻耳鸣对个人和社会的不利影响(图3)。结合美国耳鸣临床指南和我国专家共识,目前采用的耳鸣治疗基本策略如下:

1. 在正确诊断的基础上首先进行病因治疗,尤其是急性耳鸣,需要积极治疗原发疾病,去除耳鸣的启动因素,消除耳鸣,防止其转成慢性耳鸣。而对于启动因素不能去除的耳鸣,增强中枢代偿能力至关重要。中枢代偿能力决定了耳鸣代偿终止于急性期或失代偿转入慢性期。

2. 已经代偿的耳鸣,应向患者提供适当的咨询和建议,为患者提供支持和帮助,建立信任,尽可能避免负面因素转向失代偿。

3. 对于失代偿耳鸣则需要在心理评估的基础上采用更加综合的治疗手段,在最大程度上使得患者的耳鸣及其相关问题得到控制和缓解。

图3 2014年美国耳鸣临床指南治疗策略的实施步骤

二、耳鸣的药物治疗

耳鸣发病机制复杂多样,患者的主观感受也千差万别,很难有一种药物能够缓解所有形式的耳鸣。循证医学角度已经明确,目前没有一种药物对某一类耳鸣有肯定疗效,但是否给予耳鸣患者一定的药物治疗仍有不同意见。2014年的美国耳鸣指南不建议药物治疗作为耳鸣的常规治疗,“指南”专家组建议:①不推荐将抗抑郁药、抗惊厥药、抗焦虑药或鼓室内给药作为治疗持续扰人耳鸣的常规疗法;②不推荐将银杏提取物、褪黑素、锌制剂或其他膳食补充剂用于治疗持续扰人的耳鸣。目前美国FDA尚未批准任何治疗耳鸣的药物。尚没有研究证明药物能有效地治愈或降低耳鸣感知。“指南”不建议常规性用药物治疗耳鸣的好处是避免未经证实的治疗、避免副反应(包括产生或加重耳鸣)、避免不切实际的期望、避免对特定人群造成的可能伤害(如老年人)、避免潜在的药物滥用和不必要的药品开销。但存在合并症的患者,如焦虑症、癫痫或抑郁症,需要使用药物治疗并且有效。最新的卫生研究和质量机构的疗效比较分析了13项使用抗抑郁药、神经递质和其他药物,如:鼓室激素注射,与耳鸣特异性生活质量和主观耳鸣响度关系的研究,发现6项研究显示药物治疗组耳鸣特异性生活质量优于对照组,5项研究结果显示药物治疗组耳鸣主观响度改善优于对照组,但是这些研究存在选择偏倚及其他偏倚、样本量小、效果评估不准确等问题,导致研究结果的证据力度很低或不足。

在我国,由于文化传统和习惯原因患者往往会主动寻求一些药物帮助,包括传统中药。而西医临床经验上,除了急性期多以激素和改善微循环的治疗方案为主,适当和正确使用助眠、抗焦虑或抑郁的药物,并向患者详细解释药物的使用目的,在充分咨询的前提下通过药物的辅助治疗,缓解因耳鸣诱发的躯体症状,对不少耳鸣患者是有益的。

(一)急性耳鸣的药物治疗

急性耳鸣的发生大部分来自于突发性聋、梅尼埃病发作期、爆震性聋、声创伤等急性耳蜗前庭损伤造成。其药物的治疗可酌情按照突发性聋的治疗用药方案。目前常用的治疗包括全身或鼓室内应用类固醇、改善内耳微循环药物、降低血黏稠度和抗凝药物、营养神经药物、抗病毒药物和高压氧,在发病后1周内接受治疗一般恢复较好。

(二)慢性耳鸣的药物治疗

慢性耳鸣分为代偿和失代偿性耳鸣。代偿性耳鸣患者逐渐耳鸣,并不影响日常的工作和生活。失代偿性耳鸣常有继发症状(恐惧、睡眠障碍、抑郁等),生活质量明显受到影响。

1.抗抑郁药物

抗抑郁药物常用于具有明确的抑郁症和耳鸣之间的共患病的慢性耳鸣的治疗,三环类抗抑郁药物是治疗耳鸣的抗抑郁药物中研究最多的。在临床实践中,应该根据患者的共患病和特殊药物的副作用选择抗抑郁药物。例如,在失眠的耳鸣患者中,优先使用有镇静作用的抗抑郁药物如阿米替林。研究和临床经验提示,抗抑郁药物治疗耳鸣的剂量与治疗抑郁所使用的剂量在一个范围内,一般来说,从低剂量开始,缓慢地增加剂量,降低副作用,效果不一定立竿见影,推荐使用有效剂量持续治疗最少6~12周。如果治疗效果不满意,需要停止治疗或改变治疗策略时,剂量应该慢慢地降低。如果患者自觉有效,应该稳定在有效剂量持续大约6个月,然后降低剂量几周到几个月。如果减量期间耳鸣恶化,推荐维持在最小的缓解剂量。但2014年美国耳鸣临床指南指出,7项随机对照试验和一项Cochrane评价的结果并没证明抗抑郁药的受益大于损害,因此没有推荐使用抗抑郁药治疗耳鸣。

2.抗惊厥药

抗惊厥药具有抑制与耳鸣有关的中枢听觉通路过度兴奋的潜在作用。抗惊厥药通过上调抑制性神经递质的活性和水平,或通过封闭电压依赖性钠离子通道抑制细胞的去极化来减轻耳鸣。但2014美国耳鸣指南指出,8项随机对照试验和Cochrane评价得出的结论并没证明抗惊厥药的受益大于损害,因此没有推荐使用抗惊厥药治疗耳鸣。

3.抗焦虑药

临床试验并未显示出苯二氮䓬类抗焦虑药物在耳鸣患者中的一致有效性,而且这些药物可导致不良反应,特别是老年人,因此,不推荐此类抗焦虑药应用于耳鸣本身的治疗。

4.其他药物

还有其他各类的药物,包括HMG-CoA还原酶阿伐他丁、血管扩张剂安脉生、呋塞米。一些中药产品如银杏提取物、褪黑素、前列腺素E1类似物米索前列醇、左旋钙离子阻断剂尼莫地平、磷酸二酯酶Ⅴ型抑制剂伐地那非和抗氧化物包括锌等。研究表明,部分药物的效果有限,而部分药物需要进一步对照试验。

鼓室内给药:不建议对慢性耳鸣患者鼓室内注射激素或利多卡因。研究发现,耳鸣严重程度量表评分并没有显示鼓室内注射地塞米松和甲强龙比注射盐水安慰剂治疗更有优势。目前也无随机对照试验支持利多卡因鼓室内注射,有报道出现严重的副反应,如严重的眩晕、恶心和呕吐。

三、耳鸣的外科治疗

手术对治疗与特定疾病相关的耳鸣有较好的效果。适合采用手术方式治疗的耳鸣主要有以下方面。

1. 改善听力的手术 慢性中耳炎耳鸣患者可行鼓室成形术;耳硬化症患者行镫骨手术;传导性听力下降伴随的耳鸣可以通过植入声桥改善;感音神经性听力下降(极重度听力下降或全聋)的耳聋可通过植入人工耳蜗抑制耳鸣。

2. 搏动性耳鸣的手术治疗 肌源性耳鸣:源于中耳肌阵挛的他觉性耳鸣可行鼓膜张肌或镫骨肌的手术切断。动脉源性耳鸣:血管袢接触或压迫第Ⅷ对颅神经可发生搏动性耳鸣,血管袢的微血管减压手术对耳鸣抑制比较有效。静脉源性耳鸣:颈静脉球体瘤、乙状窦憩室等患者的耳鸣,手术治疗效果满意。

3. 部分梅尼埃病的患者,选择手术治疗可能降低耳鸣。例如:内淋巴囊手术、迷路切断或前庭神经切断术等,但手术效果不完全确定。

4. 第Ⅷ对颅神经的肿瘤,像前庭神经鞘膜瘤的治疗,有各种不同的外科和非外科治疗选择,但手术效果不完全确定。

5. 颞下颌关节疾病的患者可伴有他觉性耳鸣,一般采用非手术治疗选择像物理疗法或局部麻醉药和类固醇注射,可以有效恢复关节功能。如果是有严重疾病的个体则可采用手术,外科干预范围从关节镜到部分或全部颞下颌关节植入。

6. 功能性核磁共振(functional magnetic resonance imaging,fMRI)技术逐渐成熟,还有一种有创的直流电刺激方法,如果经颅磁刺激(transcranial magnetic stimulation,TMS)能够一过性抑制耳鸣,可以通过手术植入电极对听觉皮层的电生理信号异常区进行直接的持续电刺激。

总之,手术治疗耳鸣的适应证应该严格掌握。术前应对耳鸣的预后有充分评估,明确已发现的阳性检查结果与耳鸣之间可能的因果关系,从而决定是否建议患者采用手术治疗的方案,还要充分估计手术本身的风险和术后耳鸣可能恶化的风险,如果患者术前对手术疗效期望值过高,则要应充分预估术后耳鸣加重的风险。

四、耳鸣声治疗

声治疗是通过声音来改变对耳鸣的感知和/或对耳鸣的反应,缓解耳鸣所致的压力、降低环境声与耳鸣声之间的对比、转移对耳鸣的注意力,使患者获益。“指南”认为,对有心烦症状的耳鸣,可推荐声治疗。目前声治疗主要采用的方式有两种,即增加环境声和主动聆听。增加环境声能提供更丰富的背景声信息,且不受时间和场所的限制,对听力损失不严重的患者更为适用;主动聆听对各种程度的听力损失都适用,但受时间、场所等条件的限制,主动聆听时患者可自主选择某些频率范围的声音治疗。两种方式结合是最有效的途径。用于声治疗的设备大体分为4类,包括各种丰富环境声的装置、助听器、声音发生器(声掩蔽器)和复合装置(兼有助听和发声功能),患者适用何种装置依个体不同而异。“指南”明确指出,方法正确的声治疗是安全的,不会对听力造成额外损伤。

(一)耳鸣掩蔽法

1825年,Itard首先提出并应用声掩蔽来缓解耳鸣,认为掩蔽声干扰耳鸣是最有效缓解耳鸣的方法。“掩蔽疗法”是通过外部声音抑制患者对耳鸣的感知,其作用机制是通过选择活动性增强部分毛细胞相对应的窄带噪声以兴奋支配这部分毛细胞的传出神经,从而降低毛细胞的自发性放电,使之恢复正常。当“掩蔽声”结束过后,部分传出神经的兴奋性得到恢复,降低异常自发放电活动或恢复正常的自发放电活动。对该方法疗效的一些研究中,效果从0%~60%不等,对于一些患者而言,“掩蔽”可以使耳鸣立即缓解。目前“掩蔽”所采用的声音信号尚未完全统一,文献报道的“掩蔽疗法”所建议的掩蔽声音为窄带噪声、白噪声、粉红色噪声以及纯音等,这些声音作用于耳鸣耳或双耳,在抑制耳鸣的同时,临床上可出现新的问题,例如:声音刺激过度造成非耳鸣频率部位的听力损伤、刺激不足导致掩蔽无效、掩蔽声导致新的烦躁、对声音耐受度降低导致听觉过敏等。

(二)耳鸣习服疗法

有研究认为,长期严重耳鸣的形成和维持与听觉中枢有关,边缘系统和自主神经系统参与了耳鸣厌烦情绪的产生。据此,美国学者Jastreboff等首先提出了一系列治疗耳鸣的原则,被称为耳鸣习服疗法(tinnitus retraining therapy,TRT)或再训练疗法。

TRT严格基于耳鸣的神经生物学模型,该模型包括了大脑各网络系统及彼此的连接关系。模型认为,边缘系统和自主神经系统是耳鸣诱发负面反应的主要责任系统,听觉系统则扮演一个次要的角色。TRT就是通过阻断耳鸣信号向大脑其他区尤其是边缘和自主神经系统扩散的可能性,治疗过后,患者还能感受到其耳鸣,但耳鸣不再困扰,治疗就是成功的。TRT的主要目标是获得耳鸣诱发负面反应的习惯和解除耳鸣对患者生活的影响。

TRT主要包括:声音治疗和咨询。声音治疗的目的是通过提供增强的声音背景,降低耳鸣信号的强度,所使用的背景声通常要求不完全掩蔽耳鸣声。依据Jastreboff的耳鸣神经生物模型,只有当在背景噪声中能够检出不太强的耳鸣信号时,才能产生对耳鸣的适应和习惯。咨询的目的是将耳鸣信号重新归类为神经刺激,医师通过向患者讲解听觉生理和耳鸣发生的可能原因,针对患者最关心的问题进行详细的解答,指导患者对耳鸣的忽略、习惯、遗忘和适应,争取与耳鸣和平共处,避免给予患者任何负面意见,如耳鸣不好治、没有好办法等,让患者努力消除耳鸣引起的心理反应,并积极控制消极情绪以免加重耳鸣。除了声音治疗和咨询,也可以结合松弛训练和转移注意力等方法。有研究显示,TRT治疗12个月后耳鸣可显著改善。

(三)耳鸣复合声治疗

耳鸣复合声治疗(tinnitus multivariate integrated sound therapy,T-MIST)是在耳鸣掩蔽疗法、习服治疗、音乐治疗以及认知行为疗法的基础上发展而来,该方法基于“生物-社会-心理”的康复模式,根据患者个体听觉生理和心理的基础状态以及个体心理声学感知特征(个体对声音的喜好),包括耳鸣特性、不完全听力损失、听觉过敏、耳闷等等状态,选择三种不同属性的声音通过验配和编码修饰后进行整合,形成复合声音,以“声处方”的形式存储和输出,对听觉通路进行精确刺激调控,实现在抑制耳鸣的同时对大脑皮层进行重塑及边缘系统的调控。复合声包含三种不同类型的声音:①具有频率特性的声音;②具有一定频率特性和感知特征的声音;③不同类型的音乐声。通过患者实时体验反馈进行验配,精确匹配耳鸣患者个体听觉生理与心理功能状态,这种由患者参与验配的“复合声治疗”,符合患者个体特征和喜好,更容易启动主动聆听模式发挥效应。

尽管声治疗对于缓解耳鸣的系统性分析和随机对照试验缺乏有力证据,不过大量文献描述了其理论依据、临床试验方法和不同声治疗方法的成功率。声治疗组和安慰剂对照组均无副作用或致病率的报道。声治疗有成本高、不方便、疗效不满意等种种缺点,鉴于此,必须给寻求声治疗的患者关于治疗效果和成本(包括情感和经济)的现实期望值。如果医生能够提供合适的咨询,声治疗可能是一个合理的治疗选择。

五、助听器选配

大多数耳鸣患者都存在不同程度的听力下降。外周听觉系统的病变引起传入输入降低,可能触发中枢性抑制的减弱而导致耳鸣。通过补偿听力,增加传入,有可能增加中枢性抑制,从而减低或抑制耳鸣。听力补偿最常用的方法是选配助听器,大多数坚持使用助听器的耳鸣患者的耳鸣症状均有所缓解。理论上讲,不论听力损失程度如何,只要助听器测试阳性(指助听器能同时改善听力和缓解耳鸣),佩戴助听器对于耳鸣患者是有益的。助听器测试阳性可能提示耳鸣与听力损失有直接或间接的因果关系,当此类患者通过听觉辅助装置获得足够的外周听觉刺激时,耳鸣本身即得到缓解,这是治疗耳鸣最直接有效的途径。反之,如助听器不能改善耳鸣,或许提示耳鸣病因超出听觉系统相关范畴,可能与边缘系统、自主神经系统等其他中枢异常存在更密切的关联。助听器可通过治疗听力损失和降低对耳鸣的关注来改善患者生活质量。基于长期回顾性研究分析,有听力损失的耳鸣患者佩戴助听器后,耳鸣至少可中度缓解。但目前并不清楚为什么有些耳鸣患者可通过助听器获益,而有些患者不能获益,正如接受人工耳蜗植入的患者,只有部分患者的耳鸣可得到缓解。