英文名称 :chronic suppurative otitis media

慢性化脓性中耳炎(chronic suppurative otitis media)是中耳黏膜、骨膜或深达骨质的化脓性炎症,重者炎症深达乳突骨质。本病很常见。临床上以耳内长期间歇或持续流脓、鼓膜穿孔及听力下降为特点。

慢性化脓性中耳炎的主要病因可概括为:

1.急性化脓性中耳炎未获恰当而彻底的治疗,或治疗受到延误,以致迁延为慢性。此为较常见的原因。

2.急性坏死型中耳炎病变深达骨膜及骨质,组织破坏严重者,可延续为慢性。

3.全身或局部抵抗力下降,如猩红热、麻疹、肺结核等传染病,营养不良,全身慢性疾病等患者。特别是婴幼儿,中耳免疫力差,急性中耳炎易演变为慢性。

4.鼻部和咽部的慢性病变

如腺样体肥大、慢性扁桃体炎、慢性鼻窦炎等,亦为引起中耳炎长期不愈的原因之一。

5.鼓室置管是否可并发本病尚无定论。据统计,经鼓室置管的小儿中有15%~74%并发慢性化脓性中耳炎(Gates等,1988),并认为造成继发感染的原因可能系中耳内原有的病原体繁殖,或由通气管污染所致。鼓膜置管后遗留鼓膜穿孔长期不愈,亦可经外耳道反复感染而引起本病。

6.乳突气化不良

与本病可能有一定关系,因为在慢性化脓性中耳炎患儿中,乳突气化不良者居多。不过其确切关系尚不清楚。

常见致病菌以金黄色葡萄球菌最多,绿脓杆菌次之(王直中,1995),其他较常见的致病菌有奇异变形杆菌、表皮葡萄球菌、普通变形杆菌、克雷伯杆菌、阴沟杆菌、肺炎球菌、溶血性链球菌以及大肠杆菌、产碱杆菌等。值得注意的是:①病期较久者常出现两种以上细菌的混合感染;②常见致病菌可因地区不同而异;③经过一段时间后致病菌种可发生改变;④无芽胞厌氧菌的感染或其与需氧菌的混合感染正受到关注。

中耳炎的分类方法很多,至今尚无统一意见。过去曾分为危险型和非危险型两大类。所谓“危险”系指:具有发生危及生命的颅内、外并发症的危险,主要是指伴有胆脂瘤的这一类慢性化脓性中耳炎。近半个多世纪以来,国内一直沿用“单纯型、骨疡型和胆脂瘤型”3型的分类法。

但是随着大量颞骨病理学研究的新发现,高分辨率CT和MRI的广泛应用,耳显微外科较普遍的开展,以及对胆脂瘤发病机制研究的深入,目前趋向于一致认为,中耳胆脂瘤应列为独立的疾病。又由于在胆脂瘤的发病或发展过程中可以合并化脓菌的感染,而具有慢性化脓性中耳炎的重要特征,因此又有“伴胆脂瘤的慢性化脓性中耳炎”和“不伴胆脂瘤的慢性化脓性中耳炎”之分。本文讨论的内容仅为不伴胆脂瘤的普通慢性化脓性中耳炎。

本病的病理变化轻重不一。轻者,病变主要位于中鼓室的黏膜层,称单纯型,曾有咽鼓管鼓室型之称。此型于炎症急性发作时,鼓室黏膜充血、水肿,有炎性细胞浸润,并有以中性粒细胞为主的渗出物。如果感染得到控制,炎症吸收,病变可进入静止期,此时鼓室黏膜干燥,鼓膜穿孔仍存,少数小的穿孔也可自行愈合。

病变重者,除了中、上鼓室、甚至下鼓室黏膜充血、水肿,有炎性细胞浸润外,黏膜尚可出现增生、肥厚,若黏骨膜破坏,病变深达骨质,听小骨、鼓窦周围、乳突甚至岩尖骨质都可以发生骨疡(bone erosion),形成慢性骨炎(osteitis),则局部可生长肉芽或息肉,病变迁延不愈,曾称骨疡型。

中耳黏膜破坏后,病变长期不愈合者,有些局部可发生鳞状上皮化生或同时有纤维组织增生,形成粘连或产生硬化病变等。

1.鼓膜穿孔检查

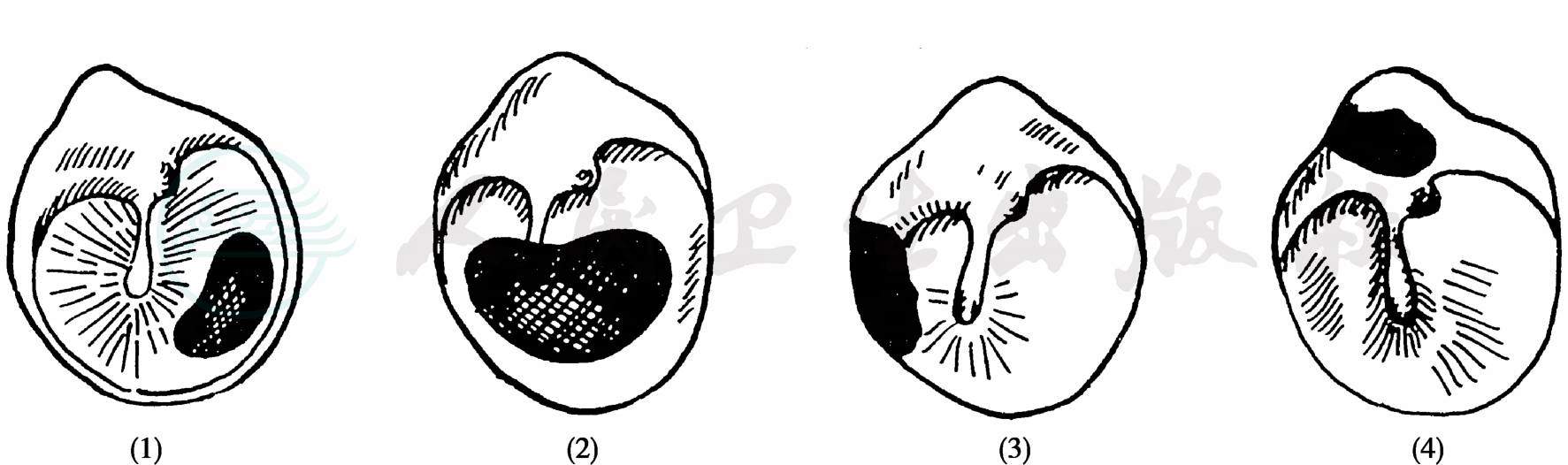

鼓膜穿孔可分为中央性和边缘性两种。若穿孔的四周均有残余鼓膜环绕,不论穿孔位于鼓膜的中央或周边,皆称为中央性穿孔。所谓边缘性穿孔,是穿孔的边缘有部分或全部已达鼓沟,该处无残余鼓膜 (图1)。

慢性化脓性中耳炎的鼓膜穿孔一般均位于紧张部,个别大的穿孔也可延及松弛部。穿孔可大可小,呈圆形或肾形,大多为中央性。穿孔较大时,部分锤骨柄,甚至部分砧骨长突或砧镫关节可暴露于外。通过穿孔可见鼓室内壁或充血、水肿,而黏膜光滑;或黏膜增厚、高低不平;有时可见硬化病灶;病变严重时,紧张部鼓膜可以完全毁损,鼓室内壁出现鳞状上皮化生。鼓室内或穿孔附近可见肉芽或息肉,具有长蒂的息肉可越过穿孔坠落于外耳道内,掩盖穿孔,妨碍引流;肉芽周围可有脓液。有些肉芽或息肉的根部可能位于前庭窗附近,盲目的撕拉可致镫骨足板脱位而并发迷路炎。

图1 各种鼓膜穿孔

(1)(2)紧张部中央性穿孔 (3)边缘性穿孔 (4)松弛部穿孔

2.听力学检查

呈轻到中度的传导性听力损失,或听力损失为混合性,或感音神经性。

3.颞骨CT

病变主要限于中鼓室者听小骨完整,乳突表现正常;乳突多为气化型,充气良好。中耳出现骨疡者,中、上鼓室及乳突内有软组织影,房室隔不清晰,小听骨可有破坏或正常。但鼓窦入口若因炎性瘢痕而闭锁以致鼓窦及乳突气房充气不良,或乳突内黏膜增厚等,乳突腔内亦可呈现均匀一致的密度增高影,应善加鉴别。

治疗原则为控制感染,通畅引流,清除病灶,恢复听力,消除病因。

1.病因治疗

积极治疗上呼吸道的病灶性疾病,如慢性鼻窦炎,慢性扁桃体炎等。

2.局部治疗

包括药物治疗和手术治疗。

(1)药物治疗:①引流通畅者,应首先使用局部用药;炎症急性发作时,要全身应用抗生素;②有条件者,用药前先取脓液作细菌培养及药敏试验,以指导用药。

1)局部用药种类:①抗生素溶液或抗生素与糖皮质激素混合液,如0.3%氧氟沙星(泰利必妥)滴耳液(Ofloxacin otic solution),利福平滴耳液(rifampicin otic solution)(注意:利福平滴耳液瓶口开启3天后药液即失效),2%氯霉素甘油滴耳液(2%chloramphenic olotic glycerin)等。用于鼓室黏膜充血、水肿,分泌物较多时;②酒精或甘油制剂,如3%~4%硼酸甘油(Boric glycerin),3%~4%硼酸酒精(Borical cohol)等。适用于脓液少,鼓室潮湿时;③粉剂,如硼酸粉,磺胺噻唑与氯霉素粉(等量混合)等,仅用于穿孔大,分泌物很少,或乳突术后换药。

2)局部用药注意事项:①用药前,应彻底清洗外耳道及鼓室内的脓液。可用3%过氧化氢溶液或硼酸水清洗,然后用棉签拭净或以吸引器吸尽脓液,方可滴药;②含氨基苷类抗生素的滴耳剂或各种溶液(如复方新霉素滴耳剂,庆大霉素等)用于中耳局部可引起内耳中毒,忌用;③水溶液易经小穿孔进入中耳为其优点,但亦易流出;甘油制剂比较黏稠,接触时间较长,却不易通过小穿孔;④粉剂宜少用,用粉剂时应择颗粒细、易溶解者,一次用量不宜过多,鼓室内撒入薄薄一层即可。穿孔小、脓液多者忌用粉剂,因可堵塞穿孔,妨碍引流,甚至引起危及生命的并发症;⑤避免用有色药液,以免妨碍对局部的观察;⑥需用抗生素滴耳剂时,宜参照中耳脓液的细菌培养及药物敏感试验结果,选择适当的、无耳毒性的药物;⑦忌用腐蚀剂(如酚甘油)。

滴耳法:患者取坐位或卧位,患耳朝上。将耳廓向后上方轻轻牵拉,向外耳道内滴入药液3~5滴。然后用手指轻轻按捺耳屏数次,促使药液通过鼓膜穿孔处流入中耳。5~10分钟后方可变换体位。注意:滴耳药应尽可能与体温接近,以免引起眩晕。

(2)手术治疗:

1)中耳有肉芽或息肉,或电耳镜下虽未见明显肉芽或息肉,而经正规药物治疗无效,CT示乳突、上鼓室等有病变者,应作乳突径路鼓室成形术或改良乳突根治术,乳突根治术。

2)中耳炎症已完全吸收,遗留鼓膜紧张部中央性穿孔者,可行单纯鼓室成形术。