唾液腺结石病是唾液腺结石发生于唾液腺导管中或腺体内,而引起的系列病变。Levy等(1962)统计180例唾液腺结石病患者,下颌下腺占80%,腮腺占19%,舌下腺占1%;崔跃庭(1989)统计55例,下颌下腺占89%,腮腺占11%,无1例发生在舌下腺。

唾液腺结石发生于小唾液腺导管中或口内唾液腺者甚少,这些唾液腺结石大多位于颊黏膜,少数位于唇部。

唾液腺结石常发生于下颌下腺导管的原因,是下颌下腺分泌液较黏稠,且导管长,行程不规则。唾液腺结石形成的原因目前还不很清楚,但多数认为是由脱落的上皮细胞、细菌、异物或细菌分解产物为核心,钙盐沉着于核心周围而形成的。唾液腺结石病患者,若身体其他器官也同时发生结石,可能与全身代谢有关。

肉眼见唾液腺结石为淡黄色,圆形、卵圆形或长柱形,单个或多个,一般大小为0.1~2cm,有的坚硬,有的如泥沙状。剖面呈层状,中央有一个或数个核心。

光镜下见唾液腺结石所在部位的导管有不同程度的扩张,上皮可形成糜烂或溃疡,或出现鳞状化生,导管周围有淋巴细胞及浆细胞浸润。下颌下腺炎时,镜下见腺泡减少以至消失,腺导管增生,腺管扩张,腺管内充满炎症细胞。腺导管周围可有玻璃样变的胶原纤维环绕增生,腺组织内亦可有纤维组织增生。

唾液腺结石的化学成分为无机物,其中以磷酸钙含量最多,碳酸钙次之,并有少量钾、钠、氯、镁等盐类。有机物约占5%,为黏多糖及胆固醇等。

阳性唾液腺结石用平片检查。下颌下腺导管前部者用下颌横断𬌗片,以能显示舌的影像为条件;导管后部者用下颌下腺侧位片;下颌下腺下、上斜位片适用于绕过颌舌骨肌后缘导管内的唾液腺结石(图1)。腮腺唾液腺结石可用腮腺后前位检查,嘱患者口内鼓气,使颊部外鼓影像对比更好,结石密度低于软组织者,则易为颊部软组织后前影像所遮盖,故临床多用口内置片检查,将胶片剪成略呈三角形,置于口内颊部,胶片尖端处于颊垫尖处,X线自口外颊部以软组织条件垂直投照。

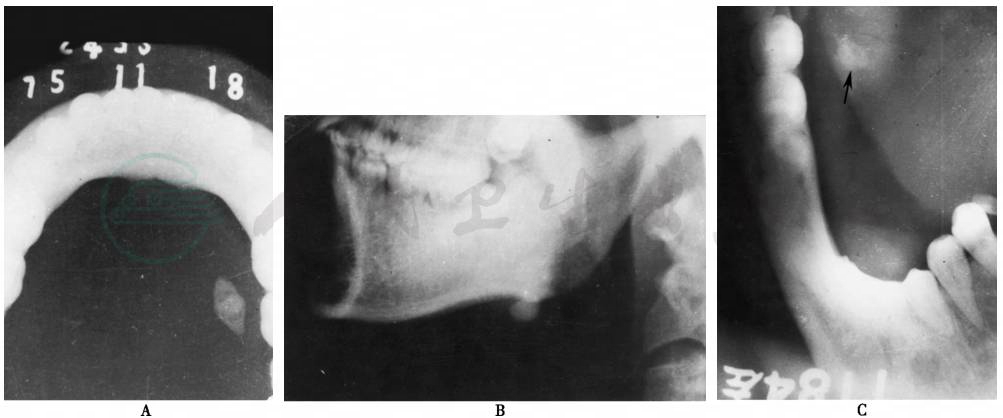

图1 下颌下腺导管阳性结石

注:A.下颌横断片显示结石为卵圆形,可见呈层状钙化;B.下颌下腺侧位片显示结石位于下颌下缘的下方;C.下颌下腺下、上斜位片显示下颌下腺绕过颌舌骨肌后缘导管内结石(↑)。

X线检查对唾液腺结石的诊断具有重要价值,因其不仅可以显示结石的有无及其存在部位,同时亦可显示结石的数目及大小。

钙化程度高的结石(阳性结石)可显示为圆形、卵圆形或梭形密度高、大小不等的影像,有的可见其中有密度低的核心或高钙化点,其周围钙化呈层状。

钙化程度差的唾液腺结石(阴性结石)在平片上难以显示,可用唾液腺造影检查。在造影影像中,因结石占据位置,可见该处充盈缺损,呈圆形、卵圆形或梭形,其近腺体端导管可见扩张不整,为继发感染所致(图2)。

图2 腮腺导管内阴性唾液腺结石(↑)(腮腺造影侧位片)

阳性结石亦可用B超诊断,声像图上表现为强回声光团。

锥形束CT可以清楚地显示阳性结石。

采用唾液腺内镜,可在直视下观察到阳性结石或黏液栓子。

唾液腺结石一经确诊,除少数较小者用保守办法,如催唾剂及按摩促排外,大多需行手术摘除。

1.唾液腺导管取石术

适用于下颌下腺导管,能扪及相当于下第二磨牙以前部位的结石。越向后导管位置越深,从口腔内经导管取石较困难。近些年来,一些学者对下颌下腺导管后部的结石亦采取口内切开取石术,可以保存下颌下腺功能。

腮腺导管取石术适用于口内能扪及唾液腺结石者。

2.唾液腺内镜取石

目前已经较普遍地采用唾液腺内镜取石,可以取出主导管及部分腺内导管结石,多发性结石尤为适用。创伤小,同时可进行导管冲洗。但是,结石体积较大时采用唾液腺内镜取石有一定困难。

导管结石摘除后,大部分患者导管阻塞症状解除,腺体功能可得到不同程度恢复。但有少数患者仍可有阻塞症状,腺体功能进一步下降,其原因是导致导管阻塞的病理因素没有消除,唾液少而黏稠,甚至形成黏液栓子,导致导管程度不等的阻塞,有的在此基础上形成新的阳性结石。为了防止唾液腺结石的复发,取石术后应按摩腺体,采用催唾剂刺激唾液分泌,或采用唾液腺内镜定期冲洗。

3.下颌下腺摘除术

适用于以上方法无法取出的唾液腺结石,以及下颌下腺反复感染或继发慢性硬化性下颌下腺炎、腺体萎缩,已失去摄取及分泌功能者。