英文名称 :laryngeal stridor in infants and early children

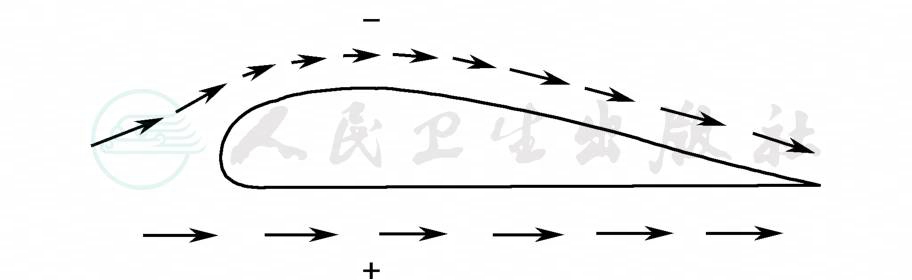

婴幼儿喉喘鸣(laryngeal stridor in infants and early children)是指从新生儿到幼小儿童的喉部喘鸣性疾病而言的。成人喉部疾病突出的症状为声嘶,婴幼儿喉部病变突出的症状为喘鸣。喘鸣(stridor)是一种刺耳的高声调呼吸声,喉部病变常引起吸气性喘鸣;其机制可从流体物理学的伯努利原理Bernoulli's principle)得到解释。该原理指明:气体(或液体)压力随着流速增加而减小。这种流体动力学现象最常见到的例子就是机翼(图1),其上面的弯曲度即曲率(curvature)较下面大,沿翼顶流过的气流速度快而压力较小,沿翼底流过的气流流速较慢而压力较大,由于上下面的压力差,机翼得以上升。

图1 伯努利原理

1.先天性疾病

出生后或生后不久即出现,可为间歇或持续性,最常见的原因是喉软化症,活动、哭闹时加重,安静或睡眠时减轻,随生长发育可自行消退。其他原因包括先天性声带麻痹、先天性喉蹼、先天性声门下狭窄等。

2.炎症

急性炎症(急性喉炎、急性喉气管支气管炎、急性会厌炎、急性喉水肿)伴发急性喉阻塞。尤其是幼儿,发病急、喉鸣明显,可同时伴有不同程度的呼吸困难及呼吸道感染征象。

3.喉肌痉挛

喉部肌肉痉挛收缩、使声带内收,声门部分或完全关闭而导致不同程度的呼吸道狭窄、阻塞。发作时可有明显的喉鸣,通常持续时间短,多数可自行缓解。

4.阻塞(压迫)性良、恶性肿瘤、囊肿、脓肿

阻塞喉腔可引起喉鸣,以喉内肿瘤多见。

5.外伤或异物引起的喉喘鸣

通常病史较为明确,喉外伤、异物阻塞于声门后可引起明显的喉鸣,部分伴有呼吸困难。

6.神经性疾病

双侧喉返神经麻痹常常伴有吸气性喉鸣及呼吸困难。睡眠时亦可发出响亮的喉鸣。

喘鸣可以是从声门上、喉或气管发出的呼吸声。喘鸣的特征随着阻塞部位和程度的不同而有异,在呼吸周期中喘鸣的时相和特点有助于确定阻塞的部位。

(一)声门上病变引起的喘鸣

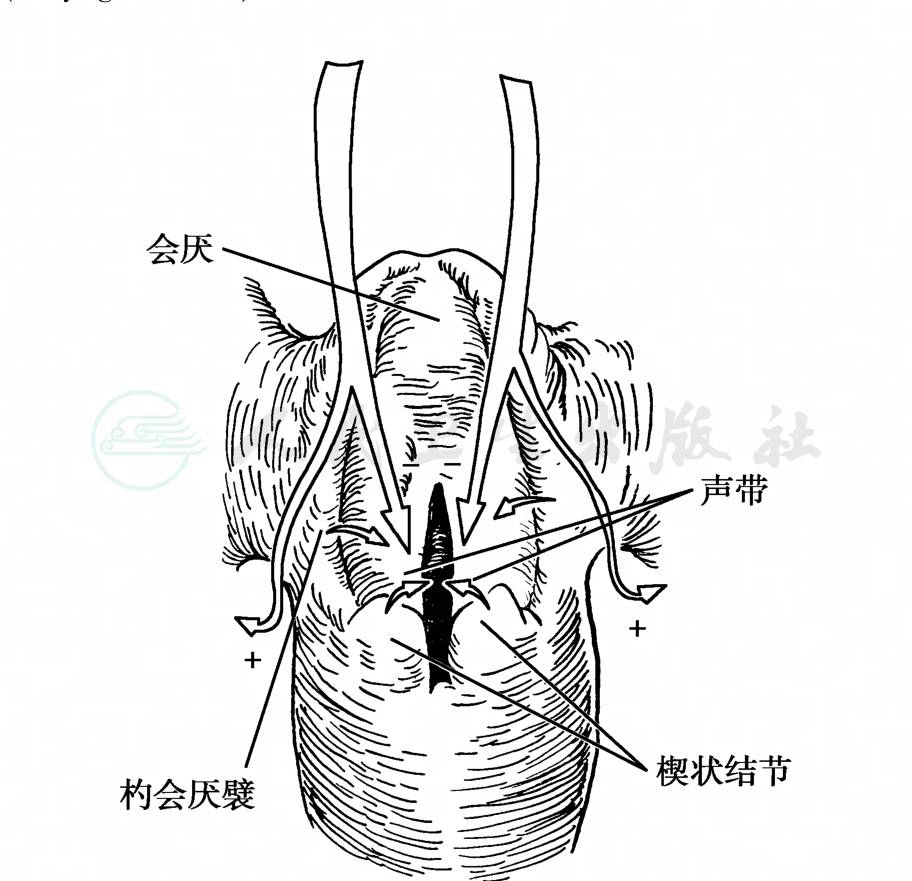

声门上病变引起的喘鸣,可称为声门上喘鸣(supraglottic stridor),因其常发生在吸气期,故又称吸气性喘鸣(inspirative stridor)。究其原因,可从上述的伯努利原理中得知:当气体在呼吸道流动时施加于气道壁的压力随气流速度的加快而减小,如(图2)所示,若阻塞的部位是在无坚实组织固定或支撑的声门上或喉部(婴幼儿喉部组织更柔软),当吸入的空气流速加大通过喉腔时,就会产生相应的负压,牵拽杓会厌襞和楔状软骨凹陷入气道,因而造成气道变窄或关闭,产生吸气性喘鸣或吸气性呼吸困难。患儿呼吸越费力,吸入气流速度就越快,产生的负压也就愈大,其净效应就是气道进一步减少,呼吸困难加重。在吸气期产生的负压还引起锁骨上窝、胸骨上窝和肋间隙凹陷以及鼻翼扇动。

(二)声门病变引起的喘鸣

声门病变引起的喘鸣称声门性喘鸣(glottic stridor),可为吸气性或呼气性,视具体病变而定。喉蹼(laryngeal webs)原发于声门前部,而且较为固定,喘鸣一般呈双相性(biphase),但吸气性喘鸣较显著,因为吸气期气流速度较大。而喉膨出(laryngocele)或喉囊肿(saccular eyst)所引起的阻塞可能是间歇性的,主要表现为吸气期喘鸣。

图2 吸入性喉喘鸣产生的机制

(三)声门下病变引起的喘鸣

声门下的病变常常是固定的,出现双相性喘(biphasic stridor)。但吸气性喘鸣常较明显,因为吸气相的气流速度较大。由于呼气相气流速度较小,呼气性喘鸣不够响亮;若以听诊器置于喉部进行听诊,便可听到并证实呼气性喘鸣声。

(四)胸段气管管腔内病变引起的喘鸣

胸段气管管腔内的病变,则以呼气性喘鸣(expiratory stridor)为主,因为在呼气期产生的正压可使气道变窄。

(一)病史采集

首先要了解患儿发病年龄,如出生后立即发生喘鸣,大多可能为声带麻痹或后鼻孔闭锁;而出生后最初的4~6周发生的喘鸣,则可能为喉软化所致。在1~3个月之间出现的呼吸困难或喘鸣可能为声门下良性病变,如血管瘤。在半岁以内未必会发生假膜性喉炎。异物所致的气道阻塞大都发生于1~3岁,应注意询问有无吸入或咽下异物的病史。腺样体、扁桃体肥大一般多在3~8岁出现。

喘鸣程度的变化对阻塞部位的探寻提供了很好的线索。如当哭叫、激动或喂养等增加气道的需要量时喘鸣就加重,这可能是喉软化或声门下血管瘤引起的。若在睡眠时喘鸣加重,大多可能为腺样体、扁桃体肥大或喉软化。如在张口或哭叫时喘鸣减轻,阻塞部位大多可能为腺样体肥大、后鼻孔闭锁或鼻窦炎。

母亲妊娠、分娩的情况亦应询问了解。是否为早产婴儿,分娩时有无出现呼吸困难,若有插管抢救的历史尤为重要。拔管后出现的喘鸣可能为声门下水肿或黏液性分泌物阻塞所致。若在拔管后2~3周出现喘鸣与呼吸困难,则可能为声带肉芽肿形成或声门下狭窄的早期表现。出生后头3周内的气道阻塞就要想到喉软化或先天性声门下狭窄。

(二)体格检查

注意喘鸣声在呼吸周期出现的时相,以确定为吸气性喘鸣亦为呼气性喘鸣,或双相性喘鸣。必要时可在喉部进行听诊,以检查声音较弱小的呼气性喘鸣声或气管内活动性异物对喉部的撞击声。患儿若有烦躁不安,是低氧症的表现,应注意及时给氧和设法改善气道通气状况。发绀一般出现较晚,若等待发绀发生后才作处理,将会贻误抢救时机。

在患儿安静状态下测量呼吸频率。小儿呼吸频率的特点是年龄愈小,频率愈快。据中国医科大学(1964)对1579名健康小儿检查的结果,我国新生儿(1个月以内者)的呼吸频率一般为40~44次/min,1个月~1岁(婴儿)呼吸频率平均为30次/min,1~3岁(幼儿)为24次/min,3~6岁(学龄前期)为22次/min。如患儿的呼吸频率比上述相应年龄组明显增快,即为呼吸急促(tachypnea)。这可见于烦躁不安、高热、严重贫血、代谢性酸中毒或呼吸性碱中毒等情况;亦可见于肺炎、胸膜积液、哮喘或肺水肿等病变。若患儿的呼吸频率与相应年龄组正常儿童者相比明显减慢,即为呼吸徐缓(bradypnea),可发生于代谢性碱中毒、呼吸性酸中毒及某些中枢神经系统疾病。患有喘鸣性疾病的婴幼儿若出现或伴有以上某些症征或病变,必须注意检查与鉴别。

胸部听诊,以了解两侧呼吸音是否对称,有无增强或减弱区域,有无喘鸣声,并确定最大强度的部位。

如患儿能合作,可将其下颌骨轻轻地向前推移,此时若喘鸣声减轻,则可能表明病变是在口腔或喉咽部。将患儿置于俯卧位,使咽喉部松软组织向前坠移,有助于减轻喉软化的喘鸣。

用棉花纤维分别置于左右前鼻孔,观察有无空气出入,以排除后鼻孔闭锁或鼻腔病变。用压舌板压舌根以检查口咽部,但对怀疑为会厌水肿或有明显呼吸困难的患儿应特别小心或避免作此检查。

(三)辅助检查

对病情比较稳定的患儿可考虑作进一步的检查,以较全面地掌握病情,明确诊断:

1.影像学检查

颈部正、侧位X线透视和拍片。如会厌和杓状软骨突处水肿是声门上炎(supraglottitis)的特征,在颈部侧位X线片上,可显示水肿性肿胀的会厌及杓状软骨突向后肿起。声门下狭窄在颈部正位和侧位X线片上均可显示出来。一侧声带麻痹在颈部前、后位X线片上的显示,如同该侧声门下肿块。喉膨出、气管管腔内增生性病变、咽后脓肿或肿物等均可经X线拍片显示出来。CT扫描可更清晰显现上述病变。

2.实验室检查

如血液常规分析包括红细胞计数、血红蛋白测定、白细胞计数及分类计数和血细胞比容等检测,血气分析及血氧饱和率测定等,以了解有无贫血、感染、酸碱平衡状态或呼吸性酸碱平衡失常,以及低氧血症等。

3.喉镜检查

必要时可采用坐位(即让家长或助手抱着)或仰卧位行小儿直接喉镜检查,察看喉咽和喉部情况,以利于明确诊断。但必须作好充分准备,谨慎操作;对适应证亦应从严掌握,不可麻痹大意,匆忙行事,以免加重呼吸困难,危及生命。

前已述及,引起婴幼儿喉喘鸣的疾病较多,症征不尽相同,但轻重不一的喘鸣声与程度不等的呼吸困难则是共有的症状,也是必须处理的主要问题。

一般而言,患儿若症状较轻,无明显呼吸困难者,可不必急于处理,但需密切观察病情,给予充足而合理的营养,待其逐步发育成长达2岁左右,症状多可自行消除而自愈。

若患儿症状明显,呼吸困难较重,首先应设法减少患儿哭闹,适当给氧,情况允许时,应作相关部位的影像学检查,或立即进行直接喉境(包括纤维喉镜或电子喉镜)检查,以探寻和发现病因,以便治疗。如发现为喉囊肿,即应穿刺抽液后,咬去部分囊壁。如为会厌过大或过软,可行会厌部分切除术。如为喉蹼,可在直接喉镜下予以剪开或切除。严重喉软骨软化者,可在喉内镜下切除杓会厌襞,以缓解呼吸困难和吞咽困难。

个别患儿呼吸困难严重,而病因一时难以明确,或病因虽已明确,但短期内难以解除者,应考虑施行气管切开术,以避免发生窒息,挽救患儿生命。随后积极诊治病因。