英文名称 :allergic rhinitis

中文别名 :变应性鼻炎;过敏性鼻炎

变应性鼻炎(allergic rhinitis,AR)又称过敏性鼻炎,是特应性(atopic)个体接触致敏原后由IgE介导的以炎性介质(主要是组胺)释放、有免疫活性细胞和细胞因子等参与的鼻黏膜慢性炎症反应性疾病,以鼻痒、喷嚏、鼻分泌亢进、鼻黏膜肿胀等为其主要特点,其在普通人群的患病率为10%~25%,近年来随着工业化程度的进展,本病的发病率有逐年增加的趋势。变应性鼻炎传统上分为常年性变应性鼻炎(perennial allergic rhinitis,PAR)和季节性变应性鼻炎(seasonal allergic rhinitis,SAR)。世界卫生组织(WHO)《变应性鼻炎及其对哮喘的影响》(allergic rhinitis impact on asthma,ARIA)工作小组根据发病时间特点将AR分为间歇性和持续性,根据疾病对生活质量的影响,按严重程度将AR划分为轻度和中/重度,此种分类方法是临床上选择阶梯方式治疗方案的依据。

变应性鼻炎属IgE介导的Ⅰ型变态反应,涉及多种免疫细胞、细胞因子和黏附分子等的相互作用。概括起来讲,变应性鼻炎的发病有两个阶段:首先是变应原刺激机体并使之处于致敏(sensitization)阶段,此阶段初始T细胞向Th2分化,产生Th2类细胞因子,使B细胞分化为浆细胞并产生IgE,IgE通过其在肥大细胞和嗜碱性粒细胞表面上的受体而结合在这两种细胞的细胞膜上;随后当变应原再次进入鼻腔,并与结合在肥大细胞和嗜碱性粒细胞上的IgE发生桥接(即一个变应原与两个IgE分子的Fab端相结合),导致肥大细胞和嗜碱性粒细胞脱颗粒释放多种炎性介质(主要是组胺)作用于细胞和血管腺体等,引发一系列的临床表现。变应性鼻炎的基本病理改变是:以组胺为主的多种介质的释放,引起鼻黏膜明显的组织反应,表现为阻力血管收缩(鼻黏膜苍白),或容量血管扩张(鼻黏膜呈浅蓝色)、毛细血管通透性增高(黏膜水肿),多种免疫细胞浸润,尤以嗜酸性粒细胞浸润明显。副交感神经活性增高,腺体增生、分泌旺盛(鼻涕增多),感觉神经敏感性增强(喷嚏连续性发作)。这些病理变化常使鼻黏膜处于超敏感状态,使某些非特异性刺激(冷、热等)易于诱发变应性鼻炎的临床症状。

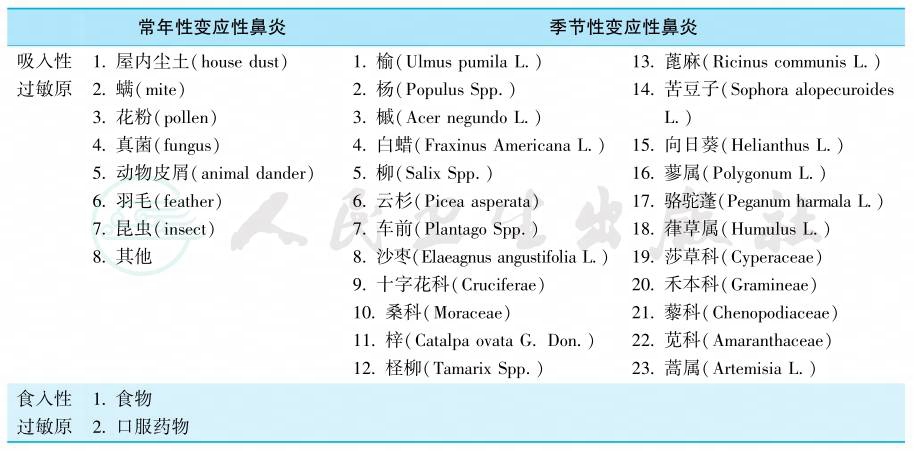

常年性变应性鼻炎的变应原与季节性变应性鼻炎的变应原不同,见表1。

表1 常年性变应性鼻炎与季节性变应性鼻炎常见的变应原

1.前鼻镜或鼻内镜检查

鼻黏膜特征性表现为苍白、水肿,亦可表现为充血或浅蓝色,下鼻甲尤为明显。鼻腔常见水样分泌物。

2.查找致敏变应原

可供选择的方法有变应原皮肤点刺试验(skin prick test,SPT)、鼻黏膜激发试验和体外变应原特异性IgE检测。该三种方法中以皮肤点刺试验临床上最为常用,体外变应原特异性IgE检测包括血清和鼻分泌物特异性IgE检测。

根据变应性鼻炎的分类和程度,采用阶梯式治疗方法,即按照病情由轻到重,循序渐进依次采用抗组胺药物、糖皮质激素等进行治疗。可根据病人情况采用下列治疗方法:①避免接触过敏原;②药物治疗(对症治疗);③免疫治疗(对因治疗);④手术治疗。从疗效和安全性角度考虑,上下呼吸道联合治疗是重要的治疗策略,对变应性鼻炎积极有效的治疗可预防和减轻哮喘的发作。

1.药物治疗

(1)鼻用糖皮质激素:

糖皮质激素抗变态反应的药理学作用包括抑制肥大细胞、嗜碱性粒细胞和黏膜炎症反应;减少嗜酸性粒细胞数目;稳定鼻黏膜上皮和血管内皮屏障;降低受体的敏感性,如腺体胆碱能受体的敏感性。鼻用糖皮质激素因在局部吸收,故全身生物利用度低,起效快,安全性好。该类激素的局部副作用包括鼻出血等。

(2)抗组胺药:

此类药物主要通过与组胺竞争效应细胞膜上的组胺受体而阻断组胺的生物效应。可以迅速缓解鼻痒、喷嚏和鼻分泌亢进,但对缓解鼻塞的作用较弱。第一代抗组胺药大多有中枢抑制作用,因此从事精密机械操作和司乘人员应慎用。其次,第一代抗组胺药多具有抗胆碱能作用,可导致口干、视力模糊、尿潴留、便秘等。第二代抗组胺药克服了上述中枢抑制作用,且抗H1受体的作用明显增强,并有一定的抗炎作用,但部分药物如特非那丁和阿司咪唑存在引起严重的甚至是致命的心脏并发症等风险。近年已有鼻用抗组胺药物应用于临床,有效性和安全性都较好。

(3)肥大细胞膜稳定剂:

肥大细胞脱颗粒可以释放预合成和新合成的多种介质,在变应性鼻炎的发病中起重要的作用。色酮类药物有稳定肥大细胞膜的作用,可阻止该细胞脱颗粒和释放介质,但起效时间多在1周以后,故仅适用于轻症患者或预防用药。

(4)抗白三烯药:

白三烯是细胞膜脂质代谢产物,以往发现与支气管平滑肌收缩有关,近年研究发现亦参与变应性鼻炎的发病,因此白三烯受体拮抗剂为治疗变应性鼻炎特别是合并哮喘患者的重要药物。

(5)鼻用减充血药:

通常作为辅助用药用于缓解鼻塞症状。连续使用通常限制在7天内,长期使用有引起药物性鼻炎之虞。

(6)抗胆碱药:

胆碱能神经活性增高可导致鼻分泌物亢进,故应用抗胆碱药可以减少鼻分泌物。此类药对鼻痒和喷嚏无效。

(7)鼻腔盐水冲洗:

可以降低鼻黏膜局部变应原浓度,缓解症状。

(8)花粉阻隔剂:

可减少或阻断鼻黏膜与各种变应原接触,从而减轻或消除症状。

2.变应原特异性免疫治疗(allergen-specific immunotherapy)

主要用于治疗吸入变应原所致的Ⅰ型变态反应。通过用反复和递增变应原剂量的方法皮下注射或舌下含服特异性变应原,提高患者对致敏变应原的耐受能力,达到再次暴露于致敏变应原后不再发病或虽发病但其症状却明显减轻的目的。疗程分为剂量累加阶段和剂量维持阶段,一般推荐总疗程在2年以上。

3.手术治疗

对部分药物和/或免疫治疗效果不理想的病例,可考虑行选择性神经切断术,包括翼管神经切断等。