鼻窦炎的眶内并发症主要是由局部解剖因素决定的,如图1,图2。

图1 鼻窦与其邻近组织的关系之一 (额切面)

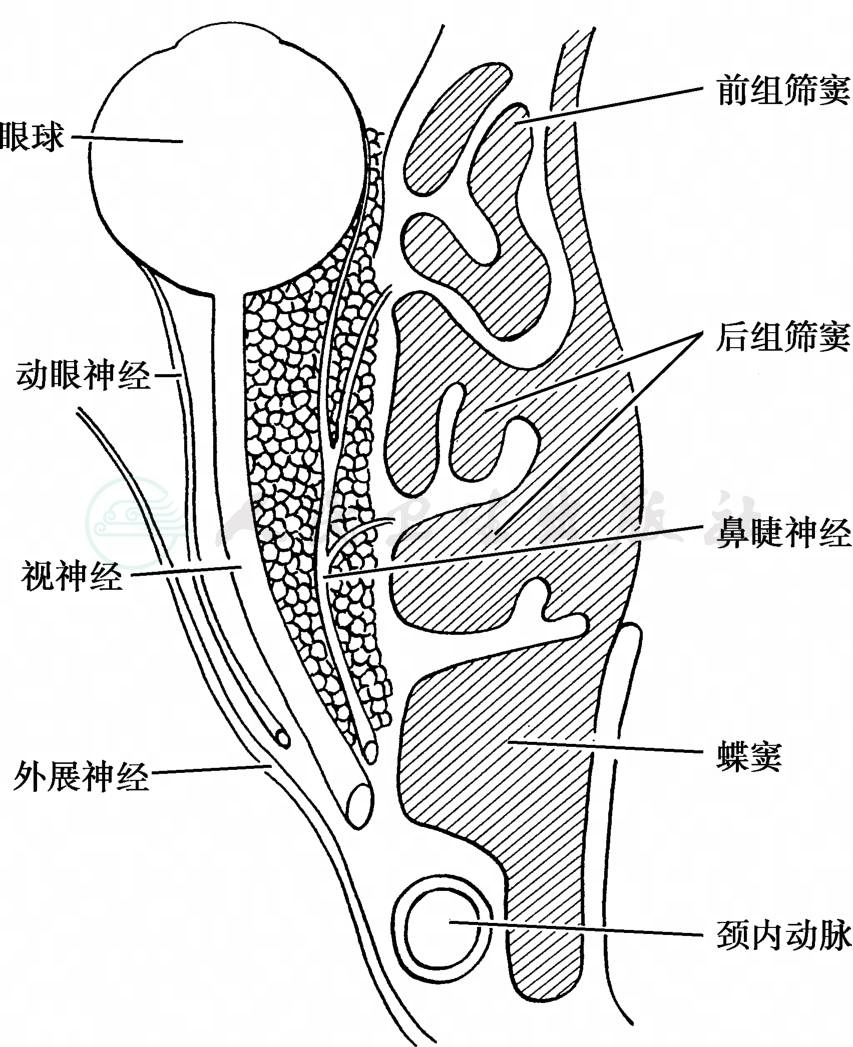

图2 鼻窦与其邻近组织的关系之二(水平切面)

1.眶上壁、下壁、内壁分别与额窦、上颌窦、筛窦和蝶窦相邻。其中眶内壁从前到后存在泪上颌间隙、泪筛窦间隙和蝶筛间隙,额筛交界处还有筛前后孔等自然孔道,部分个体存在先天性骨缺损。这些裂隙或缺损是鼻窦炎侵及眶内的重要途径。

2.眶纸板是分隔眶内容物和筛窦的一层很薄的屏障,富含静脉系统,而静脉缺少瓣膜,其构成的血管网,使血液在筛窦与眼眶之间可以自由流通。

3.眶骨膜是筛眶间唯一的软组织屏障,很容易被剥离。眶骨膜在眶周反折延续于上下眼睑,是为眼睑系带或眼隔膜,这是区分眶周炎症和眶内炎症的重要解剖标志。在此隔膜之前的蜂窝织炎不会引起视力丧失或眼睑瘫痪,但如这层隔膜被炎症破坏,病变即可侵及眶内引起严重的感染。

4.眶内无淋巴管和淋巴结。

各个鼻窦发生眶内并发症的机会不尽相同。一般认为,眶内并发症以额窦炎引起者最多,筛窦次之,上颌窦又次之,蝶窦最少;但也有不少人认为以筛窦炎引起者最多。

1.首先应积极控制感染和治疗鼻窦炎症。急性鼻窦炎致病菌主要为革兰阳性菌,如肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌和流感嗜血杆菌等,应合理选择有效之抗生素治疗。还可在中鼻道取脓性分泌物进行细菌培养,并据之用药。对变应性和真菌性鼻窦炎应分别采用相应的药物治疗。

2.对仅伴有轻度眶壁骨炎及骨膜炎,眼睑及眶内组织肿胀不明显者,通过积极抗炎治疗及促进鼻窦通气引流,多可奏效,必要时可辅以上颌窦穿刺、额窦钻孔引流等。

3.眶壁骨膜下脓肿一经形成应先切开引流,感染控制后,再行鼻窦手术。

4.对眶内蜂窝织炎及眶内脓肿,应在施行鼻窦手术的同时,广泛切开眶骨膜,使创口向外暴露便于引流,并加强全身抗炎治疗,必要时须请眼科医师协同处理眶内容物。

5.对球后视神经炎应及早行筛窦和蝶窦开放术,术后不填塞鼻腔以利引流,重症者需同时行视神经管减压术。

6.早期行鼻内镜检查及功能性手术如中鼻道开窗、额鼻管扩大等对清除病灶、改善引流会起到较好的作用,尤其在行视神经管减压术时,鼻内镜有其独到的优势。

7.适当的支持疗法也必不可少,除全身使用抗生素外,适当使用糖皮质激素、神经营养药物等对减轻视神经水肿、促进视力恢复将有所裨益。