英文名称 :chronic sinusitis

慢性鼻窦炎(chronic sinusitis)较急性者多见,常为多个鼻窦同时受累。凡累及两个或两个以上鼻窦者谓之多窦炎(polysinusitis);当两侧所有鼻窦均受累时则称为全鼻窦炎(pansinusitis)。慢性鼻窦炎的发病率因受检查对象、检查方法、统计标准、地区差异等诸因素的影响而难获准确结果。

导致慢性鼻窦炎的病因或诱因在许多方面与急性鼻窦炎的基本相似,且后者本身就是本病的病因。

1.急性鼻窦炎

多因对急性鼻窦炎治疗不当,或对其未予彻底治疗以致反复发作、迁延不愈,使之转为慢性。此为本病之首要病因。

2.阻塞性病因

鼻腔内的阻塞性病因,如鼻息肉、鼻甲肥大、鼻腔结石、鼻中隔偏曲、鼻腔肿瘤、鼻腔填塞等阻碍鼻腔鼻窦通气引流的疾病及因素,成为本病的重要病因。

3.致病菌毒力

某些毒力较强的致病菌,如患猩红热时的乙型溶血性链球菌,其所致的急性鼻窦炎,极易转为慢性。

4.牙源性感染

因上列磨牙的牙根与上颌窦底部毗邻,如果牙疾未获根治,易成为牙源性慢性上颌窦炎。

5.外伤和异物

如外伤骨折、异物存留或血块感染等,此点基本上同急性鼻窦炎。

6.鼻窦解剖因素

由于各个鼻窦特殊的甚或异常的解剖构造,不利于通气引流,亦为一不可忽略的自身因素。

7.全身性因素

(1)一般性因素

如有全身性慢性疾病,营养不良,烟酒嗜好及疲劳过度等各种原因,机体抵抗力低下时,易罹本病。

(2)变应性因素

近年来随着变态反应学的不断发展,人们在变应性因素对慢性鼻窦炎的影响或两者之关系等方面的认识日益提高。曾有人认为由变应性因素而致的慢性上颌窦炎占60%~80%。张庆松认为从治疗观点出发,可将慢性上颌窦炎分为感染性、变应性和混合性3类。

(3)支气管扩张

单独提出支气管扩张,是因为:

1)后天性支气管扩张常与慢性鼻窦炎相伴出现,原因尚不明了,有上、下行感染,呼吸道黏膜软弱及变态反应等诸多说法。

2)先天性支气管扩张可与慢性鼻窦炎同时发生,如罕见的卡塔根纳综合征(Kartagener syndrome),可有支气管扩张、鼻窦炎、额窦不发育、多发性鼻息肉及内脏易位(如右位心)等异常表现,是一种常染色体隐性遗传病。

有关慢性鼻窦炎病理类型的划分各家意见尚难统一。慢性化脓性上颌窦炎就有少则3型,多则5~6型之分,且对5型的分法亦不尽相同;如:①有息肉、纤维、腺体、滤泡及乳头状5型;②有息肉、瘢痕、腺体、滤泡及特源5型;③有水肿、浸润、纤维、囊肿及迟化5型等等。但从临床观点来看,慢性鼻窦炎大致可分为2类,即卡他性和化脓性,后者多见。分别叙述如下:

1.慢性卡他性鼻窦炎(chronic catarrhal sinusitis)

黏膜上皮正常或增厚,大量杯状细胞增生。固有层水肿变厚,血管周围浸润,管壁增厚或管腔阻塞。大量浆细胞和肥大细胞浸润。黏膜水肿剧烈者可形成局限性隆起或息肉。鼻窦的骨质不受炎症侵犯。分泌物多呈黏液性或黏液脓性,少数呈浆液性;病程久者在分泌物中可出现大量胆固醇结晶。

2.慢性化脓性鼻窦炎(chronic suppurative sinusitis)

上皮层可能出现区域性缺损及肉芽形成。固有层中有多量浆细胞和肥大细胞浸润。血管变化及血管周围浸润较卡他性者病变明显,甚至有肉芽肿形成。鼻窦的骨质可能受到侵蚀,发生成骨及破骨变化;增生性病变和萎缩性病变有时可并存。分泌物呈脓性。按其上皮层及固有层变化的特点,又可分为如下诸型:

(1)乳头状增生型

表现为黏膜上皮的移行性病变,即由假复层柱状上皮变为无纤毛的复层鳞状上皮,表皮增厚突起呈乳头状。

(2)水肿型

又称肥厚型或息肉型。表现为黏膜固有层剧烈水肿增厚,伴中度或重度圆细胞浸润,水肿日久可呈息肉样变甚至形成假性囊肿。

(3)纤维型

又称瘢痕型或硬化型。主要病变在末梢血管,如动脉内膜炎或动脉周围炎,表现为动脉管壁增厚,其周围的纤维组织增生,末梢血管阻塞,黏膜营养障碍。黏膜固有层中腺体较少,且有坚实的纤维组织形成。

(4)腺体型

在慢性炎症病例中,以浆液黏液腺的病理变化较显著,表现为腺体增生或腺管阻塞,后者可形成囊肿或因感染进而成为脓囊肿。

(5)滤泡型

在黏膜的固有层内因淋巴细胞聚集而形成滤泡,同时在长期而慢性的病程中,有淋巴细胞存在于滤泡内形成小结。但持反对意见者则认为上述所见乃正常现象。

尚需说明几点:①上述各型并非在所有鼻窦内均能见及,多以上颌窦的病理表现最为典型;②在发病某一时期的临床病理所见,多乃上述各型的过渡或混合形式,但可以其中一种为主;③病变可累及窦壁而表现为骨质增生,向内则使窦腔变小,向外则形成骨质隆起,称为鼻窦周围炎(perisinusitis);④鼻窦炎已成病灶,但临床症状极少者则称为“隐蔽性鼻窦炎(occult sinusitis)”;⑤鼻涕极少的鼻窦炎则称为“干性鼻窦炎(dry sinusitis)”。

与急性鼻窦炎不同:一般无明显的局部叩、压痛;也无局部红肿之病容;鼻腔病变亦非呈急性炎症之表现;某些不宜使用或慎用于急性者的检查方法,如鼻窦穿刺,此时可以施用。

1.鼻镜检查

即前、后鼻孔镜检查,宜先用1%~2%麻黄碱(或0.05%的羟甲唑啉喷鼻剂)棉片收缩鼻黏膜,然后仔细检查鼻腔各部。后鼻孔镜可补充前鼻孔镜窥查不到之处,如后鼻孔和鼻咽部等。

(1)脓涕来源

临床上常根据脓涕来源或其所在部位,来推断病变之所在。如中鼻道内有脓者,多为前组鼻窦炎;嗅裂、后鼻孔、软腭背面或鼻咽顶部有脓者,多为后组鼻窦炎;下鼻道有大量脓液者,应想到慢性上颌窦炎。疑及本病但脓液不多者,可试行头位引流法。

(2)黏膜病变

肉眼所能察觉的黏膜病变主要有:下鼻甲萎缩,中鼻甲却反而明显水肿、肥大或呈息肉样变;中鼻道变窄、黏膜水肿或息肉形成;鼻腔上部有多发性息肉;无萎缩性鼻炎迹象,但中鼻道或嗅裂内却常有痂皮;筛泡肿大等。

(3)其他病变

有些病变,如下鼻甲萎缩和筛泡肿大等,并非仅限于黏膜,应该有其下的骨质变化,但非肉眼所能直观,故不予赘述。

2.鼻纤维镜或鼻内镜检查

可进一步查清窦口鼻道复合体、鼻腔各部甚至鼻窦内的病变。

3.鼻窦X线、CT及MRI检查

较为常用的是鼻窦X线拍片,必要时可行X线断层拍片甚至窦腔碘油造影拍片;疑为牙源性者尚需加拍牙片;CT扫描可使鼻窦的病变显露得更为清晰;也有少数病例需行鼻窦MRI检查。

4.鼻窦A超检查

其优点是迅捷、简便、无创伤性和可重复性。A型超声波适于对上颌窦和额窦的检查,可发现窦内是否有积液、息肉或其他病变。

5.上颌窦穿刺冲洗

此法既用于检查及诊断,亦用于治疗。必要时,可将鼻窦穿刺冲洗物涂片行细胞学检查。

6.其他检查

如鼻窦透照法,此法以往多用于辅助诊断慢性额窦炎和慢性上颌窦炎,随着现代诊断技术的进步,此法现已较少使用;须注意检查口腔和咽部,如牙源性上颌窦炎者可有同侧上列第2尖牙或第1、2磨牙的病变,后组鼻窦炎者可见咽后壁有脓液或干痂附着。

1.全身治疗

(1)一般治疗

1)消除病因:矫治阻塞性鼻部疾病,如鼻中隔偏曲、鼻甲肥大和鼻息肉等;积极治疗变应性病因;清除邻近感染性病灶,如牙根感染、慢性扁桃体炎、腺样体肥大和支气管扩张等。

2)增强体质:加强营养,注意休息,锻炼身体,戒除烟酒,改善生活及工作环境,去除全身性慢性疾病。

(2)药物治疗

1)抗生素类:全身给予抗生素多用于治疗急性鼻窦炎,以防转为慢性;至于慢性鼻窦炎,则多用于有急性发作迹象者或有化脓性并发症的病例。

2)中成药类:现在较多用于临床的中成药有:鼻渊舒口服液、鼻炎片、辛芩颗粒(片)、鼻炎胶囊等。

2.局部治疗

(1)鼻腔用药:以往最常使用的局部药物为1%麻黄碱生理盐水,滴鼻或喷入鼻内,每日数次,以改善鼻腔通气,促进鼻窦引流。应予强调的是萘甲唑林(又名滴鼻净,鼻眼净)一药不宜长期应用、否则可导致药物性鼻炎,使鼻塞加重或不可逆。如前在病因中所述:本病多与变应性因素有关,故滴鼻剂中应适量加入激素,如地塞米松、倍他米松或可的松等。此外,滴鼻剂中尚应添加保护或恢复鼻黏膜纤毛活性的成分,如ATP、溶菌酶等。

(2)置换法(displacement method):也称鼻窦负压置换疗法或变压置换疗法。由普罗兹(Proetz,1941)提倡用于治疗亚急性或慢性鼻窦炎,亦名普罗兹疗法(Proetz therapy)。此法适用于额窦、筛窦、蝶窦或全鼻窦之慢性炎症的治疗,尤宜用于儿童慢性鼻窦炎。

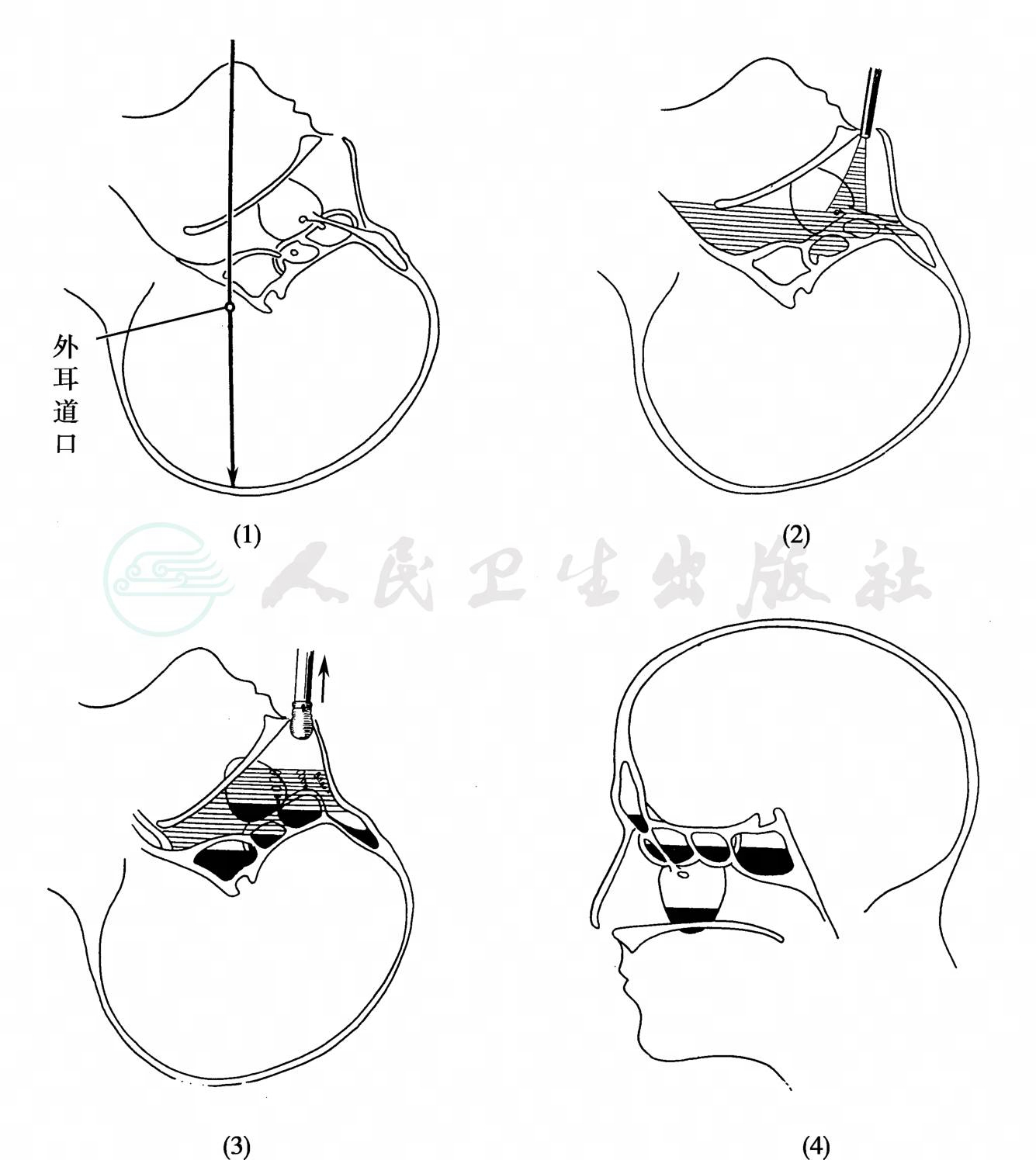

1)操作步骤:①摆放头位:取仰卧垂头位,即患者平躺于治疗台,肩下垫枕,颈伸直,头后仰,使颏突与外耳道口的假设连线下延并垂直于台面(图1(1));②药液淹没窦口:取微温之0.5%麻黄碱生理盐水并配以1%链霉素液或其他抗生素、类固醇激素和α‐糜蛋白酶等混合液约2~3ml,自治疗侧前鼻孔缓慢注入鼻腔(图1(2));③启动负压吸引器:先在吸引器的皮管末端接一中空橄榄头,开启并调节吸引器负压,使其不超过24kPa(180mmHg);④变压置换:以橄榄头塞闭治疗侧前鼻孔进行负压吸引,同时指压另一侧鼻翼使该侧鼻孔关闭,嘱患者匀缓地发出“开、开、开…”音,此时对侧前鼻孔和鼻咽齐闭合,使鼻腔及鼻咽腔共为一封闭腔并且呈负压状态;移开治疗侧橄榄头,松开另一侧手指,“开”音短暂中断,此时“三口”齐开,鼻腔及鼻咽腔内压力恢复正常;如此交替进行,各约1~2秒钟(图1(3)),共施行约1分钟后停止治疗;⑤灵活应用:若另一侧鼻窦也有病变,可依同法施之;或一开始就双侧鼻腔同时滴药,左右交替进行;年幼不能合作者,应告之其尽量张口,可任其哭叫,因哭叫也近乎发“开一”音;⑥术后事宜及疗程:经置换治疗完毕之后,患者头部应处于直立位,至少15分钟内不宜摸鼻或弯腰,以便部分药液留于窦内(图1(4));每2~4天治疗1次。若间隔日久,则效果不佳。4~5次为1疗程。

2)注意事项:①治疗前,应先以1%麻黄碱生理盐水收缩中鼻道及嗅裂等处黏膜,以利窦口开放;鼻内多痂者宜先行鼻腔冲洗;合并有萎缩性鼻炎者在治疗时忌用麻黄碱,可改用生理盐水;②负压不宜过高,持续吸引和每次治疗的时间不宜过久,否则可致头痛、耳痛或鼻出血;③急性鼻窦炎或慢性鼻窦炎急性发作时,应视此法为禁忌,因鼻腔和病变鼻窦的致病菌可随其负压置换到未感染的鼻窦,从而加重充血或使感染扩散,甚至有使病变鼻窦黏膜出血并导致菌血症发生之虞;高血压者也不宜施用此法,因治疗中所取头位和鼻内的真空状态于患者极为不利;鼻部肿瘤及有局部出血迹象或全身出血倾向之患者,因此法可引起鼻出血,应禁用或慎用。

3)治疗原理:①头位一旦后仰到位,再注入适量药液,各窦口便会淹没在药液的水平面下;②当发“开”音的瞬间,软腭上举,鼻咽腔后下口闭合;当“开”音中断的瞬间,软腭复位,鼻咽腔后下口开放;③平时鼻腔—鼻咽腔内的压力(腔内压)与窦腔内的压力(窦内压)基本上同处等压(常压)状态;施治时,使“三口”齐开或齐闭,且每于闭合时加以吸引,必使腔内压和窦内压二者之间产生正负压力交替性变化,这样脓液得以排出窦外,药液得以进入窦内;④因窦口极小,平常滴入鼻腔之药液难入窦内;施用置换法之后,仍因窦口甚小,故药液不致短时流出窦外,此有利药效发挥。

(3)穿刺冲洗:此法多用于治疗慢性化脓性上颌窦炎。冲洗完毕后可暂不拔出穿刺针而向窦内注入抗生素、激素或各种蛋白分解酶制剂。

(4)导管冲洗:现已较少应用。

(5)物理治疗:同急性鼻窦炎,如超声雾化,透热疗法,中、短波或超短波治疗等。

(6)手术治疗:

1)辅助手术:即一系列以窦口鼻道复合体为中心的鼻窦外围的手术:如切除过大或偏向外侧的部分中鼻甲,摘除鼻腔尤其是中鼻道的息肉,咬除膨大的筛泡,矫正偏向病侧的高位鼻中隔偏曲。总之,应以改善鼻窦通气引流,促进鼻窦炎症消退为目的。

2)鼻窦手术:分为传统的鼻窦根治(或清理)术及新近的功能性鼻内镜鼻窦手术。

图1 置换疗法

(1)头位 (2)滴药 (3)封闭鼻咽,施加负压 (4)患者起立,药液留于鼻窦内