英文名称 :nosebleed

中文别名 :鼻衄

鼻出血(epistaxis;nose bleed)是临床常见症状之一,可因鼻腔、鼻窦疾病引起,也可因某些全身性疾病所致,前者较为多见;可单侧出血,亦可双侧出血;可表现为反复间歇性出血,亦可为持续性出血。出血较轻者仅涕中带血或倒吸血涕,重者出血可达数百毫升以上;一次大量出血可致休克,反复多次少量出血可导致贫血。大多数出血可自止或将鼻翼捏紧后停止。鼻出血部位多在鼻中隔前下方的易出血区(利特尔动脉丛或克氏静脉丛),儿童、青少年的鼻出血多数或几乎全部发生在该部位。中、老年患者的鼻出血多发生在鼻腔后段吴氏鼻-鼻咽静脉丛;亦可为鼻中隔后部动脉(90%来自于蝶腭动脉)出血,该部位的鼻出血多较凶猛,不易止血。

可分为局部和全身病因两类。

1.局部病因

(1)外伤:

①鼻内损伤:挖鼻、用力擤鼻、剧烈喷嚏及鼻内用药不当等损伤黏膜血管;鼻腔、鼻窦手术及经鼻插管等损伤血管或黏膜未及时发现或未妥善处理均可导致鼻出血。②鼻外创伤:鼻骨、鼻中隔或鼻窦骨折及鼻窦气压骤变等损伤局部血管或黏膜,严重的鼻和鼻窦外伤可合并颅前窝底或颅中窝底骨折,若伤及筛前动脉,一般出血较剧,若伤及颈内动脉,则危及生命。

(2)鼻腔异物:

常见于儿童,多为一侧鼻腔出血或血涕。

(3)炎症:

各种鼻腔、鼻窦的特异性或非特异性炎症均可致鼻黏膜毛细血管受损而出血,通常出血量较小。

(4)肿瘤:

血管性良性肿瘤,如鼻腔血管瘤或青少年鼻咽纤维血管瘤一般鼻出血较剧。鼻腔、鼻窦及鼻咽恶性肿瘤溃烂早期出血量较少,为涕中带血或血性涕,反复出现,晚期破坏大血管可致大出血。

(5)其他:

①鼻中隔疾病:鼻中隔偏曲、鼻中隔黏膜糜烂、鼻中隔穿孔是鼻出血的常见原因;②萎缩性鼻炎:鼻黏膜萎缩变薄、干燥,毛细血管易破裂出血。

2.全身疾病

凡可引起动脉压或静脉压增高、凝血功能障碍或血管张力改变的全身性疾病均可致鼻出血。

(1)急性发热性传染病:

流感、出血热、麻疹、疟疾、鼻白喉、伤寒等。多因高热、鼻黏膜剧烈充血、肿胀或干燥,致毛细血管破裂出血。出血部位多位于鼻腔前部,量较少。

(2)心血管疾病:

高血压、血管硬化和充血性心力衰竭等。多因动脉压升高致鼻出血。出血前常有预兆,如头昏、头痛、鼻内血液冲击感等。常为单侧性、动脉性出血,来势凶猛,多位于鼻腔后部(下鼻道、嗅裂内多见),为搏动性出血。

(3)血液病:

①凝血机制异常的疾病,如血友病、纤维蛋白形成障碍、异常蛋白血症(如多发性骨髓瘤)和结缔组织疾病等,因凝血机制异常可致鼻出血;大量应用抗凝药物者亦常出现鼻出血。②血小板量或质异常的疾病,如血小板减少性紫癜、白血病、再生障碍性贫血等;由于出血是因血液成分改变所致,鼻出血多为双侧性、持续性渗血,并可反复发生,常伴身体其他部位的出血。

(4)肝、肾等慢性疾病和风湿热等:

肝功能损害常致凝血障碍,尿毒症易致小血管损伤,风湿热所致鼻出血常见于儿童。

(5)内分泌失调:

主要见于女性,青春发育期的月经期可发生鼻出血,绝经期或妊娠期妇女亦可出现鼻出血,可能与毛细血管脆性增加有关。

(6)遗传性出血性毛细血管扩张症:

常有家族史,是一种常染色体显性遗传的血管结构异常性疾病,主要病理改变为小血管缺乏弹性纤维及平滑肌,毛细血管、小动脉和小静脉管壁变薄,仅由单层内皮细胞构成,缺乏收缩能力,致局部血管扩张、迂曲、易破裂、出血。临床特点为某些固定部位自发性或轻度外伤后反复出血。多表现为鼻出血、牙龈出血、皮肤出血,少数可为反复呕血、黑便、咯血、血尿、月经过多、眼底或颅内出血。

(7)其他:

①营养障碍或维生素C、K、P或Ca缺乏。维生素C、P缺乏会降低毛细血管脆性和通透性;维生素K与凝血酶原形成有关;Ca为凝血过程中必不可少的物质。②中毒:磷、汞、砷、苯等化学物质可破坏造血系统,长期服用水杨酸类药物可致血内凝血酶原减少。

1.前鼻镜检查

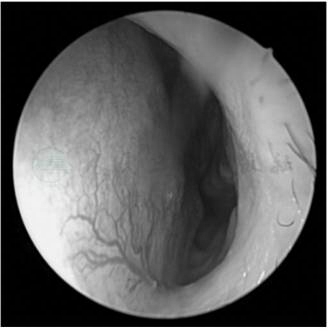

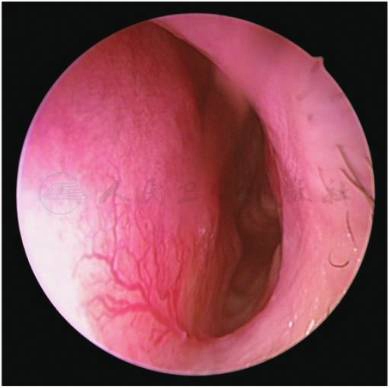

前鼻镜检查可以发现鼻腔前部的出血,如鼻中隔前下方的易出血区有无扩张的血管、黏膜是否糜烂、鼻中隔有无穿孔等。(图1/图2)

图1 鼻中隔左侧利特尔血管扩张

图2 鼻中隔左侧利特尔血管扩张

2.鼻内镜检查

鼻内镜检查对寻找鼻腔,尤其是鼻腔后部、嗅裂等部位的出血具有独特的优势。内镜检查前需对鼻腔黏膜进行充分的收缩与表面麻醉,检查时可根据鼻出血易发生的部位,逐一检查鼻中隔前下部、下鼻道后部(尤其要注意位于下鼻道外侧壁与鼻咽部交接处的吴氏鼻-鼻咽静脉丛)、鼻中隔后下部、后鼻孔缘、嗅裂等部位。

3.实验室检查

血常规检查可根据血红蛋白水平,判断出血量,有无贫血;凝血功能和血小板计数检查有助于鼻出血的诊断。

4.影像学检查

数字减影血管造影(DSA)和CT血管造影(CTA)有助于寻找鼻腔后部顽固性出血的责任血管,对外伤性假性动脉瘤所致鼻出血具有诊断意义。MRI可用于遗传性出血性毛细血管扩张症患者颅内血管畸形的排查,有助于明确诊断。

治疗原则:长期、反复、少量出血者应积极寻找病因;大量出血者需先立即止血,再查找病因。相对于鼻腔前部出血,鼻腔后部的出血多来源于动脉,出血量较大,且难以控制;大量出血者常情绪紧张和恐惧,故应予以安慰,使之镇静。首先了解是哪一侧鼻腔出血或首先出血,最好在鼻内镜下仔细检查鼻腔,进而选择适宜的止血方法达到止血目的。

1.一般处理

患者取坐位或半卧位,嘱患者尽量勿将血液咽下,以免刺激胃部引起呕吐。休克者,应取平卧低头位,按低血容量性休克急救。

2.局部处理

多数情况鼻出血的部位在鼻中隔前下部的易出血区,且出血量较少。嘱患者用手指捏紧两侧鼻翼,压迫约10~15分钟,同时用冷水袋或湿毛巾敷前额和后颈,以促使血管收缩减少出血。如出血较剧,可先用浸以血管收缩剂的棉片置入鼻腔,收缩鼻腔黏膜和血管达到暂时止血,再寻找出血部位。亦可在鼻内镜下用吸引器边吸血液、边寻找出血部位。常用的止血方法有:

(1)烧灼法

适用于反复小量出血且明确出血点者。目的为破坏出血处毛细血管网,使血管封闭或凝固而止血。传统的烧灼法是应用化学药物或电灼。烧灼范围越小越好,应避免烧灼过深,烧灼后局部涂以软膏。电灼因灼力较强,易造成黏膜溃疡或软骨坏死,若烧灼不当,反致出血加剧,现已少用。近年来,临床常采用YAG激光、射频或微波烧灼。此类设备使用时较易控制,烧灼温和,损伤小。在鼻内镜引导下进行上述操作,可提高准确性,且疗效确切。注意出血部位位于鼻中隔者无论采取何种方法烧灼,都应避免同时烧灼鼻中隔两侧对称部和烧灼时间过长,以免引起鼻中隔穿孔。

(2)填塞法

适用于出血较剧、渗血面较大或出血部位不明者。常用方法有4种。

1)前鼻孔可吸收性材料填塞

较适用于鼻黏膜弥漫性、出血量较小的鼻出血。可吸收性材料有明胶海绵等,也可用明胶海绵蘸以凝血酶粉、三七粉或云南白药。此方法的优点是填塞物可被组织部分吸收,因此避免了抽取填塞物时造成鼻黏膜损伤而再次出血。

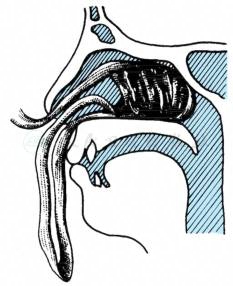

2)前鼻孔纱条填塞

是较常用的有效止血方法。适用于出血较剧且出血部位不明确,或外伤致鼻黏膜较大撕裂的出血以及其他止血方法无效者。①材料:凡士林油纱条、抗生素油膏纱条、碘仿纱条。②方法:将纱条一端双叠约10cm,将其折叠端置于鼻腔后上部嵌紧,然后将双叠的纱条分开,短端平贴鼻腔上部,长端平贴鼻腔底,形成一向外开放的“口袋”。然后将长纱条末端填入“口袋”深处,自上而下、从后向前进行填塞,使纱条以适当的张力填满鼻腔(图3)。填塞妥后若仍有血液自后鼻孔流入咽部,则须撤出纱条重新填塞或改用后鼻孔填塞法。③注意事项:凡士林油纱条填塞时间一般24~48小时,如必须延长填塞时间,需辅以抗生素预防感染,一般不宜超过3~5天,否则有可能引起局部压迫性坏死和感染。抗生素油膏纱条和碘仿纱条填塞则可适当增加留置时间。

图3 鼻腔填塞法

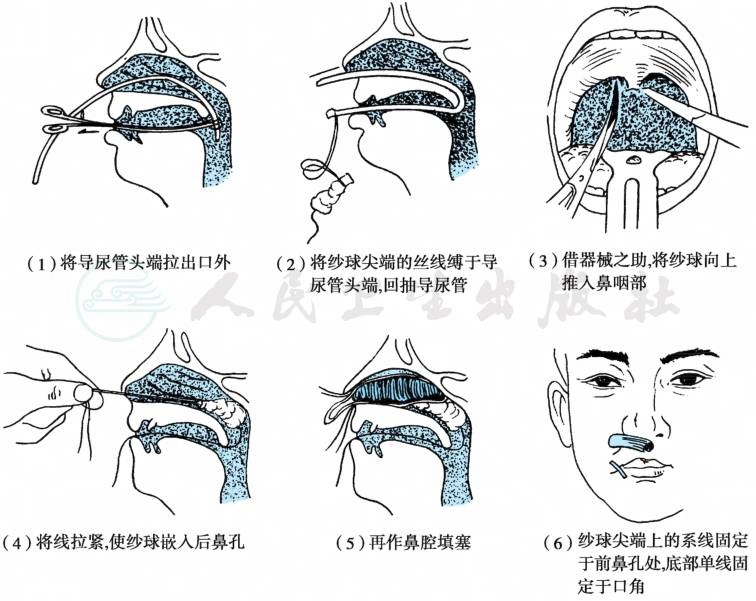

3)后鼻孔填塞法

前鼻孔纱条填塞未能奏效者,可采用此法(图4)。

方法和步骤:①先用凡士林油纱条做成与患者后鼻孔大小相似的锥形纱球(或做成较后鼻孔略大的枕形纱球),纱球尖端系粗丝线两根,纱球底部系一根;②用小号导尿管于出血侧自前鼻孔经鼻腔、鼻咽插至口咽部,用长弯血管钳将导尿管头端牵出口外,导尿管尾端仍留在前鼻孔外;③将纱球尖端丝线牢固缚于导尿管头端;④回抽导尿管尾端,将纱球引入口腔,用手指或器械将纱球越过软腭纳入鼻咽部,同时稍用力牵拉导尿管引出的纱球尖端丝线,使纱球紧塞后鼻孔;⑤随即用凡士林油纱条填塞鼻腔;⑥将拉出的纱球尖端丝线缚于一小纱布卷固定于前鼻孔;⑦纱球底部的丝线自口腔引出松松固定于口角旁。

注意事项:需无菌操作,填塞留置期间应给予抗生素预防感染,填塞时间一般不超过3天,最多不超过5~6天。老年鼻出血患者行后鼻孔填塞前需评估患者心肺功能能否耐受。

图4 后鼻孔填塞法

取出方法:①先撤除鼻腔内填塞;②牵引留置口腔的纱球底部丝线,并借助血管钳,将纱球经口取出。

4)鼻腔或鼻咽部气囊或水囊压迫

用指套或气囊缚在小号导尿管头端,置于鼻腔或鼻咽部,囊内充气或充水以达到压迫出血部位的目的。此方法可代替后鼻孔填塞。近年,国内已有生产与鼻腔解剖相适应的鼻腔和后鼻孔止血气囊和水囊,此方法简单、方便、患者痛苦小。

(3)血管结扎法

对严重出血者可采用此法。中鼻甲下缘平面以下出血者可结扎上颌动脉或颈外动脉;中鼻甲下缘平面以上出血者,需结扎筛前动脉;鼻中隔前部出血者可结扎上唇动脉。目前临床较少采用。

(4)血管栓塞法

对顽固性鼻出血者可采用此法。血管内栓塞治疗是将导管经股动脉插管,通过导管将微导管送至病变部位,应用数字减影血管造影(digital subtraction angiography,DSA)和超选择栓塞(superselective embolization,SSE)技术,找到责任血管并栓塞之。常用的栓塞剂有:①微粒:如聚乙烯泡沫醇、明胶海绵、真丝粒或线段等;②弹簧圈:如游离钨丝弹簧圈、机械解脱钨丝微弹簧圈、电解铂金微弹簧圈等;③球囊;④液体栓塞剂。此法准确、快速、安全可靠,但费用较高,有偏瘫、失语和一过性失明等风险,临床使用得很少。

3.全身治疗

引起鼻出血的原因多种多样,出血的程度亦有不同。因此,鼻出血的治疗不应仅仅是鼻腔止血。对由于鼻腔、鼻窦有复杂病变或因全身疾病引起的鼻出血以及出血量较大者,应视病情采取必要的全身治疗。视病情轻重可口服、肌内注射或静脉应用止血剂,适当补充维生素,有贫血或休克者应纠正贫血或抗休克治疗。严重者须住院观察,注意失血量和可能出现的贫血或休克。鼻腔填塞可致血氧分压降低和二氧化碳分压升高,故对老年患者应注意心、肺、脑功能,必要时给予吸氧。

4.其他治疗

①鼻中隔前下部反复出血者,可行鼻中隔黏膜划痕,也可施行鼻中隔黏骨膜下剥离术;②遗传性出血性毛细血管扩张症者,可行面部转移全层皮瓣行鼻中隔植皮成形术;③因全身性疾病引起者,应请相应专科同期治疗原发疾病。