鼻背中线皮样囊肿及瘘管,属先天性疾病。其膨大的部分称窦,有窦口与外界相通者谓之鼻背中线瘘管(median fistula of nasal dorsum);无窦口与外界相通则称囊肿,其内若仅含上皮及其脱屑者为上皮样囊肿,倘含有真皮层的汗腺、皮脂腺、毛囊等皮肤附件者,谓之鼻背中线皮样囊肿(median dermoid cyst of nasal dorsum)。

本病较少见,据Taylors等报道,其发病率约占头颈部皮样囊肿的8%;男性多见。囊肿可发生于鼻梁中线上的任何部位,但多见于鼻骨部,向深部发展多居于鼻中隔内。瘘管者,其瘘口多位于鼻梁中线中段或眉间,有时尚可有第2开口位于内眦处。

学说虽然较多,但有其共同之处,皆认为胚胎发育早期的外胚层被包埋所致。如当两侧内侧鼻突与额鼻突融合形成外鼻时,有外胚层组织滞存其中,可发展成本病。

1.一般检查

可见患者鼻梁中线某处有局限性半圆形隆起或有鼻梁增宽,位于鼻梁上段过大的囊肿,可使眼眶间距变大或眉间隆起。触扪隆起处皮肤,觉其表面光滑且可有特殊移动感,压之可有弹性。如为瘘管,挤压瘘口时可有皮脂样分泌物甚至细小毛发溢出。瘘管有感染者可有溢脓,瘘口周围红肿或有肉芽生长。

2.鼻腔检查

收缩鼻黏膜后仔细检查,可发现少数患者有鼻中隔后上部增宽。

3.特殊检查

X线正位片有时可见鼻中隔增宽、分叉或有梭形阴影,侧位片偶可查见鼻部有纺锤状或哑铃状阴影;必要时可行囊肿和瘘管的X线造影或断层拍片;若畸形病变有向颅内侵犯可疑者,则需行CT扫描或颅脑部X线造影检查。穿刺检查有助于确诊。

根据症状及检查所见诊断多无困难,但有时须与脑膜脑膨出相鉴别。

(一)治疗

主要为手术治疗。若无全身特殊原因,宜尽早手术,以免鼻支架发育受影响。发生感染者尤应控制后即行手术。亦有认为无并发症且年龄太小者,若过早施术,可能将影响面骨发育,可将手术时机酌情延缓到4~5岁之后。

(二)手术步骤

于术前一天向瘘管或囊肿内注入美蓝,以期在术中作病变被切除的标志之用。

1.麻醉

幼儿多取气管内插管全麻,成人则可用局麻。

2.切口

多取鼻外进路。应根据瘘管或囊肿的所在部位及病变范围的不同,灵活选择如下切口:①鼻背中线垂直(或Y形或T形)切口;②鼻根部横切口+瘘口周围环形切开;③鼻背中线垂直切口+瘘口周围环形切开;④鼻侧切开等。因上述切口均有损害面容,故有人建议采用鼻底部蝶形切口。

3.分离并摘除

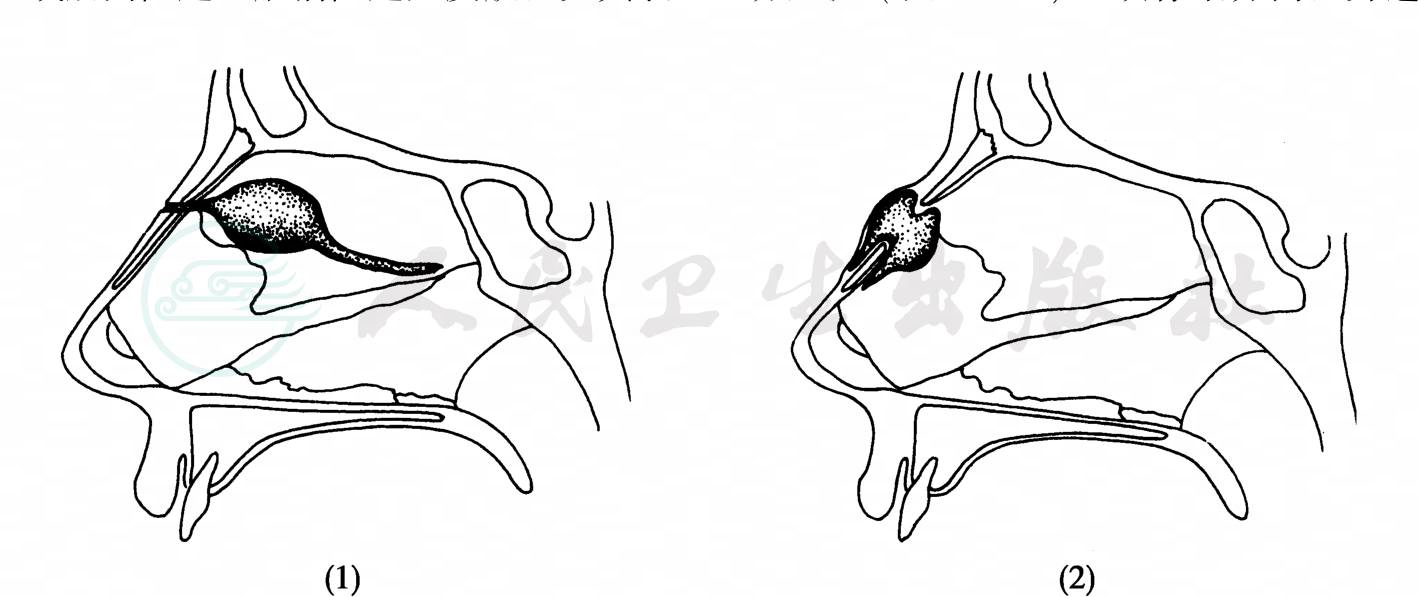

有时可见鼻骨中间有一孔道,囊肿骑跨其间而呈哑铃状,此时应凿除部分鼻骨,以利完整摘除。深入鼻中隔的瘘管及其膨大的窦部可呈梭形或纺锤状(图1)。须仔细分离,勿遗留其囊壁,以免复发。

图1 纺锤状及哑铃状鼻背中线皮样囊肿及瘘管

(1)纺锤状 (2)哑铃状

4.修复

术毕时,如见鼻梁部所遗缺损较大,为预防术后继发鞍鼻,可植入自体或同种异体骨屑或骨片。