英文名称 :congenital micrognathia

中文别名 :Pierre Robin综合征

先天性小颌(congenital micrognathia)属Pierre Robin综合征;此征包括下颌骨发育不全、舌下垂和腭裂,共同组成“三联征”。因其可与面部发育不全、外耳及中耳等畸形同时存在,且皆系第1鳃弓发育障碍所致,故Mekenzie(1958)又将其统称之为第1鳃弓综合征。Saint Hilaire(1822)首次报告先天性小颌,Fairbairn(1846)、Lannelogue(1891)、Shukowsky(1910)等相继报告本征的有关病例。1923年,法国口腔科医师Pierre Robin较详细地描述了本征的性质和特征,因而得名。与本征相关的综合征还包括Treacher Collins综合征、Goldernhar Mobius综合征、Progeria综合征等,亦可以某种孤立的发育不全(如小颌)而出现。据Tomaski等(1995)所引文献报道,其发生率为活产婴儿的1∶2000~1∶30000;发生率的报道相差甚大,是由于诊断标准不一,以及存在或缺少伴发的综合征所致。

下颌骨源于第1鳃弓的下颌隆起。胎儿初期,软骨骨化开始参与成骨,髁状突是最突出的部位。接近胎儿后期,髁状突顶部逐渐变窄,表面增生活跃,并生成薄层软骨,该层软骨就是最为重要的软骨生发区,并对出生前后下颌骨的正常发育起到至关重要的作用。下颌骨髁状突之软骨生发区在胎儿时期受到不良影响,阻碍了其正常的发育与生长,即可导致小颌。这些不良影响包括:

1.营养不良等因素 Gorlin等(1964)认为本征的发病机制可能是胚胎发育障碍所致,如小颌、心脏缺陷、许多骨骼异常及可能伴有的眼、耳畸形等,多系在妊娠的第4~5月期间,子宫内的胚胎发育受阻之故;因上颌在第10~12周时生长明显,如下颌生长因故受阻,在第4~5月时胎儿即可出现小颌。Warkany等以维生素B2缺乏的食物喂养母鼠,其生产的幼鼠即出现了本综合征。Smith等(1961)发现其39例伴有眼部病变者的1/4,其母怀孕的早期均表现有子宫内功能紊乱的病史,并谓本综合征较多见于年龄较大的孕妇所生的婴儿。

2.胎儿在子宫内的位置不当引起的机械性压迫Smith(1981)引述的学说认为,位于子宫内的胎儿头部屈曲,阻碍了下颌向前生长,致使舌在两侧腭突(胚)与中腭突(胚)之间向上、后增大,因而妨碍了腭突的融合,导致小颌、舌下垂与腭裂。Llewellyn等(1943)指出,这种畸形的产生是因胸骨机械性压迫着颏,而被升高了的舌又阻碍了腭的融合。

3.遗传因素 一般认为此征是一种常染色体隐性遗传病。Tomaski等(1995)报道的90例患儿中,有5例(占5.6%)具有本征家族史。

4.妊娠期内分泌紊乱、糖尿病、滥用静脉注射药物或先天性梅毒等均可能为致病因素。

5.放射性损害 胚胎时期由于母亲因子宫出血或癌肿而行放射治疗,或于下颌骨尚未完全发育之前受到直接放射性损害。

总之,若在妊娠的7~11周期间下颌的发育受到障碍,就会引起舌在口腔的异常高位,从而妨碍在11周时腭的融合,最后导致小颌和U形腭裂,随之出现上呼吸道阻塞。先天性小颌与后天性小颌畸形的主要病因(表1)。

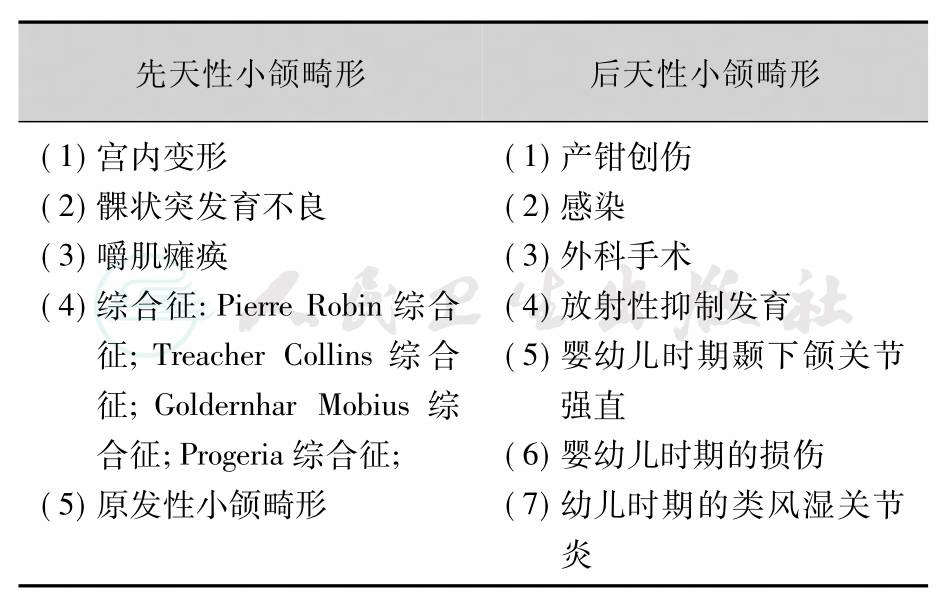

表1 先天性小颌和后天性小颌畸形的主要病因

可因患者年龄不同而分为3个时期处理:

1.新生儿和婴幼儿时期

此时症状较重而紧急,处理应着重于解除呼吸困难和进食障碍,改善营养,促进下颌骨的生长。方法包括:

(1)位置性处理及鼻咽通气管的应用

即让患儿面向下卧,有时需要头低足高,舌因重量关系乃稍向前伸,以扩大咽腔气道,减轻呼吸困难。Douglas(1966)认为采用位置性治疗最多只能对1/2或2/3的患儿有效。Heaf等(1982)认为放置鼻咽通气管是简便、有效的方法。方法:用3.0~3.5mm气管插管,通过鼻腔插入至会厌水平以上,然后用头带固定。为维持管腔通畅,滴入0.5ml生理盐水再行吸引;此项操作在喂奶前常规进行,其他时间可视需要而定。每2周换管1次,并改经另一侧鼻孔插入。作者等对12例经俯卧位仍有严重呼吸气道梗阻的本征患儿,改用鼻咽通气管后,除2例有其他先天性畸形者外,效果均良好。鼻咽通气管放置6周以上的远期效果是体重增长、发育趋于正常。

(2)舌唇固定术

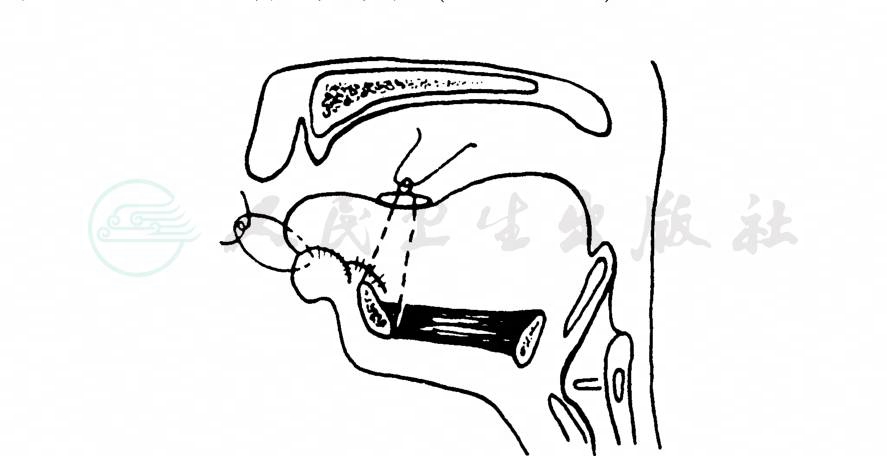

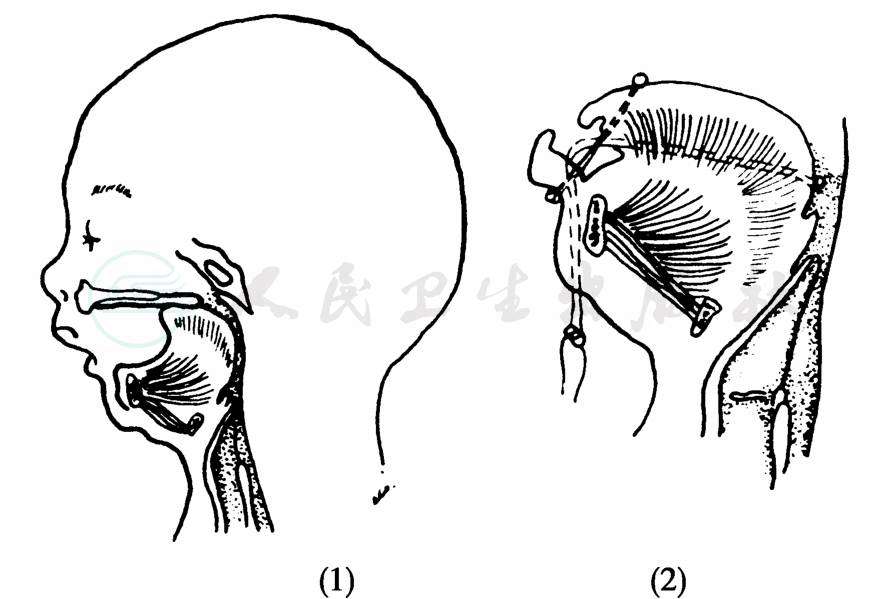

Douglas(1946)所创用,其要点是在全麻或局麻下,将舌之前下方黏膜和下唇黏膜各切除相应大小的范围,然后将舌牵拉向前越过牙槽嵴与下唇缝合。其后,Benavent等(1958)、Woolf(1960)、Bergoin等(1971)及Smith(1981)等相继将此术作了变通和改进。如Woolf等在舌唇固定术的基础上,于舌背与下颌联合之间加一钢丝缝合固定(图1)。Smith的改良舌唇粘连术,即在Douglas术的基础上,于舌尖与下唇之间缝合一针,另一线从舌根两旁穿过舌体、绕过舌前下方与下唇黏膜切除处、再经下颌于颏下穿出,然后适当拉紧打结(图2)。

图1 舌唇固定术示意图

图2 改良舌唇粘连术示意图

(1)小颌畸形婴儿舌之典型位置;(2)舌尖与下唇之间缝合1针。

(3)舌根舌骨缝合牵引术

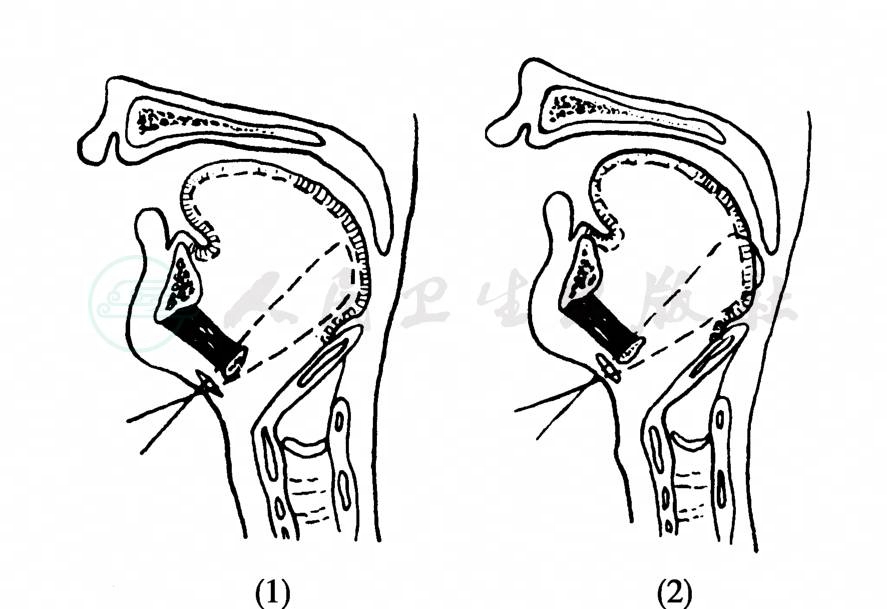

Lapidot等(1976)用一钢丝通过舌根部中线的黏膜下方或舌表面,将其两端穿经舌骨体中点的上、下方,于舌骨体前作一小的皮肤切口,将钢丝系紧于舌骨上(图3)。彼等认为此法系生理性的,保存着吞咽时舌的活动部分的功能,保持着舌的“促进”作用,以刺激下颌的生长。钢丝不通过或固定于口腔内,使组织破损与感染的机会减少。

图3 舌根舌骨缝合牵引术示意图

(1)钢丝通过舌根中线黏膜下方;(2)钢丝通过舌根中线表面。

(4)支架牵引法

即利用机械作用牵引舌或下颌向前。如Janse用缝线穿过舌头,然后绕过一滑车接连于标本瓶上,增减瓶内所盛的水量,即可调节舌被牵引向前的程度。

(5)气管切开术

此术对解除上呼吸道阻塞是最为安全、可靠的措施。Pruzansky等认为早行气管切开术,可避免感染等并发症。Benjamin(1993)认为在有紫绀发作和血氧饱和度降低时即应施行气管切开术,因有些本征严重病例可引起缺氧性脑损害和死亡的危险较大,不可延误实施手术时机。患儿戴管到6个月至1岁半时即可考虑拔管。

(6)哺养与护理

患儿需要耐心细致的护理,有条件者应收住新生儿重点监护病房,进食时应取正位和管饲法。可将奶头末端加上2cm长的橡皮管,以减少病儿因吸吮力差而造成的进食困难。必要时可施用胃造瘘术以行灌食或插入鼻胃管进行喂食。

Benjamin(1993)认为:虽有多种手术方法,但不一定都适用于临床。急诊处理时,可用有齿钳或缝合法将舌牵拉向前,即可改善通气。可将本征患儿按呼吸道阻塞程度分为轻、中、重三种类型,并分别提出处理意见:①轻型者,仅采用体位姿势的调整,取俯卧位;②中型者,使用鼻咽管;③重型者,短期内可采用鼻气管插管,进而施行气管切开术。总之,应视病情轻重,分别选用简便有效的处理方法,而细心护理则是至关重要的。

2.出牙以后的儿童

解除呼吸困难为此时之治疗要点。常以位置性处理及气管切开术为主,并注意加强营养。舌唇固定术及其有关的改良术式,或舌持续性向前牵引法,因出牙后舌易被咬伤,不宜应用。气管切开术后应视情况争取间歇堵管或及时拔管。Brodie搜集的资料表明,有害于下颌骨生长中心的因素排除后,后缩的颏在4~6岁时还可能得到纠正。而Longmire等认为小颌如在婴幼儿时期未被矫正,即可严重地影响以后的面形。我科1964年所遇1例经气管切开术后,解除了呼吸困难,喂养得以改善,全身情况好转,约近3岁时下颌发育渐趋正常。

3.接近成年以后的患者

以矫正畸形为主。下颌支矢状骨劈开术及牵引成骨技术为较常用的手术方法。Benjamin(1993)报告本征的死亡率为10%~20%,呼吸道阻塞是主要死因。Kiskadden等认为保守疗法的效果并不满意,即使细心地将患儿面部置于向下的位置,死亡率仍可超过30%。自采用舌唇固定术及有关的改良术式后,死亡率已下降到5%~30%。有的并非死于本征,而系伴发的其他先天性缺陷、心脏疾患及早产等原因导致死亡。