英文名称 :hand infection

1.感染的局部原因

手的皮纹内有大量的病原菌存在,在皮肤正常时不会致病,但当受到轻微外伤即可引起感染,患者就诊时往往回忆不起受伤的病史。因此,手部的擦伤、挫伤、挤压伤常引起较局限感染,而刺伤常引起深部感染。工农业及生活所致的开放性损伤也常引起较重的感染。感染的菌种以金黄色葡萄球菌、葡萄球菌和链球菌的混合感染较为多见,偶见到大肠杆菌或绿脓杆菌感染。

人及动物咬伤手后导致感染相当常见,肉类加工过程所致的伤口感染发生率也较高。据Bilos(1978),Guba(1975)等多人统计,人咬伤感染发生率为50%~86%。分析易发生感染的原因有下述三个:

(1)患者未认识到人咬伤的严重性,伤后没引起足够重视,就诊时间较晚,失去了早期处理的时机。

(2)损伤的特点是牙齿穿透皮肤,将病菌直接植入深部组织,如肌腱、关节内,并随关节的运动以及滑液的循环使炎症容易向周围扩散。

(3)人类口腔内细菌数目和种类很多,据Mann(1977)报告唾液中细菌数目高达108/mm3,Shields(1975)统计口腔内细菌的种类有42种。不洁净口腔的菌种以厌氧菌为多,并含有蛋白水解酶。在较干净口腔中的菌种以需氧菌为多,同时兼有厌氧菌种。常见的是链球菌和金黄色葡萄球菌,以及厌氧的类杆菌属病菌。后者与咬伤后发生严重感染有关。

动物咬伤所致的感染均与动物口腔中的出血性巴斯德菌有关。Peeples(1980)报告,动物咬伤后由厌氧菌引起的感染要比人咬伤高得多。

其他的局部原因还有污染伤口暴露的时间过长;手术时消毒不严格,清创不彻底,失去活性的组织未去除干净,止血不彻底血肿形成等,均给细菌的生长提供了较好的环境;伤口闭合的方法不当也常导致创面感染。

2﹒感染的全身因素

患者的全身抵抗力对炎症反应、白细胞的游出和吞噬功能等与炎症的发生、发展有重要关系。患者的年龄、营养状态,以及有否糖尿病、肾功能不全、动脉粥样硬化等都与感染密切相关。

在急性炎症期,医师常把注意力集中到局部,而忽略了全身情况。应当重视全身情况的改善,若炎症与全身情况有关,单纯治疗局部则感染不易得到控制。

据Gross mark(1940)报告,手部感染中75%~80%是由金黄色葡萄球菌引起,青霉素是当时的首选药物。随着广谱抗生素的广泛应用,细菌对抗生素的敏感程度以及致病菌种类均发生了明显的变化。

Stromberg对1960—1980年的急性手部感染细菌学调查表明,1960年由革兰阳性细菌引起的占85%,其中由金黄色葡萄球菌引起的就占82%。到了1980年,由革兰阳性细菌引起的感染下降到50%,由金黄色葡萄球菌引起的感染为34%。而由革兰阳性和阴性细菌混合感染率由20世纪60年代的8%上升到80年代的39%。厌氧菌引起的感染率有上升的趋势,在1960年为0,1970年为2%,到1980年为14%。他的调查资料还表明,革兰阳性细菌对青霉素的敏感程度从60年代的65%下降到80年代的5%。Bell应用1947和1974年的不同时期,相近人种手部感染细菌的研究也表明,耐青霉素的金黄色葡萄球菌从0.5%上升到67%。Eaton(1970)的资料也表明,至70年代止,原对青霉素敏感的金黄色葡萄球菌约有66%已对青霉素产生耐药。Robson(1983)的资料表明,现在手外科感染的特点是细菌的混合感染。

根据炎症的发生及持续的时间,从病程上可分为急性、亚急性和慢性感染。发病在3周内的为急性感染;在2个月以内的为亚急性感染;超过2个月以上的称为慢性感染。

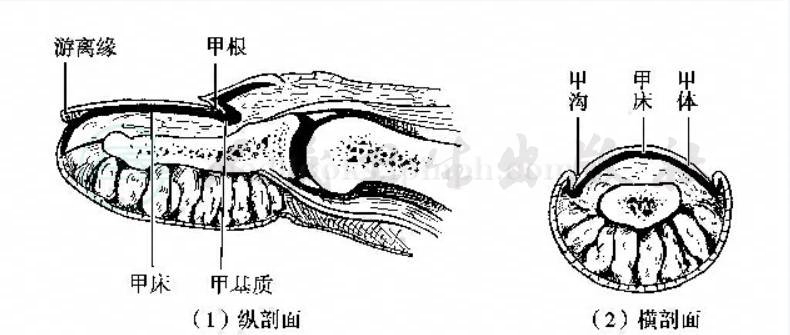

根据病变侵犯的解剖位置分为蜂窝织炎、淋巴管炎、皮下脓肿、甲沟类、坏疽(化脓性指头炎)、深部间隙感染、化脓性腱鞘炎、骨髓炎等。

根据细菌的种类不同可分为化脓性感染;特殊细菌感染,如气性坏疽、结核等,还可以是立克氏体感染、真菌感染等。

手部感染的发生和扩散与解剖结构关系密切。

1.手掌、背侧皮肤的差别

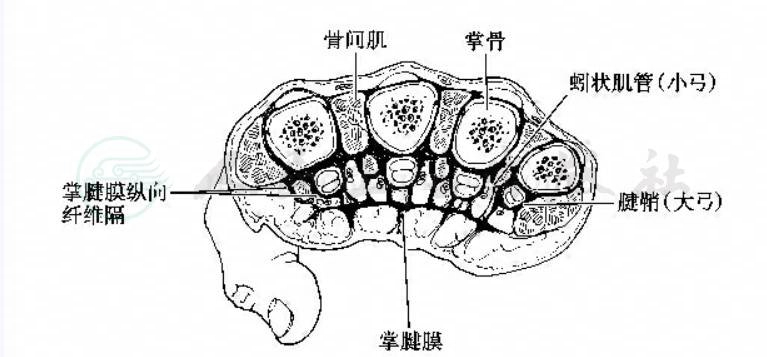

手掌侧皮肤厚而坚韧,皮下与深层之间有致密的纤维结缔组织垂直相连,从而使掌侧皮肤移动性较小(图1)。这种结构利于握物牢固,但当皮下组织感染时,因局部张力过大而产生剧烈搏动性疼痛。由于垂直纤维止于深层的骨、关节或鞘管(图2),炎症易向深层扩散,发生化脓性腱鞘炎或骨髓炎。

图1 手掌断面示意图

图2 指端掌侧皮肤的垂直纤维解剖示意图

手背侧的皮肤薄而松软,移动性较大,感染易横向扩散,产生急性蜂窝织炎。由于手掌皮肤厚韧,手掌感染时掌侧红肿反应并不明显,而手的背侧常肿胀严重,如不加注意极易造成感染定位上的错觉。

2.感染扩散的途径

手部发生感染后,除了经血管、淋巴管、皮下和筋膜下扩散外,常沿手部的一些特殊解剖结构扩散,了解这些感染扩散的途径,对手部感染的诊断和治疗具有重要意义。

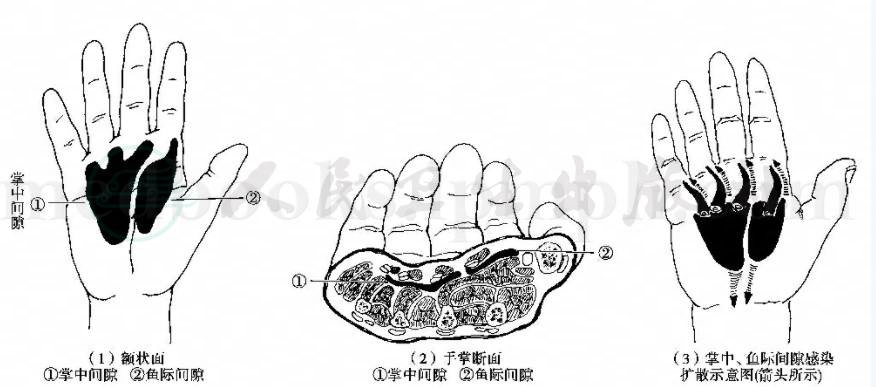

(1)间隙

1)掌中间隙:位于手掌的尺侧,在中、环、小指指深屈肌腱的深层,第3、4掌骨和骨间肌肌膜的浅层,桡侧为止于第3掌骨的纵向纤维隔,尺侧为止于第5掌骨纵向纤维隔和小鱼际肌(图3)。该间隙远端经蚓状肌管可通向第3~5指指关节背侧;远端于腕掌关节水平,经腕管可与前臂掌侧间隙相通。

2)鱼际间隙:位于拇长屈肌腱和示指指深屈肌腱的深层,拇内收肌的浅层,尺侧为止于第3掌骨纵向纤维隔,桡侧为第1掌骨(见图3)。远端通向第1指蹼,近端在腕掌关节水平,可通向前臂掌侧间隙。

图3 鱼际、掌中间隙示意图

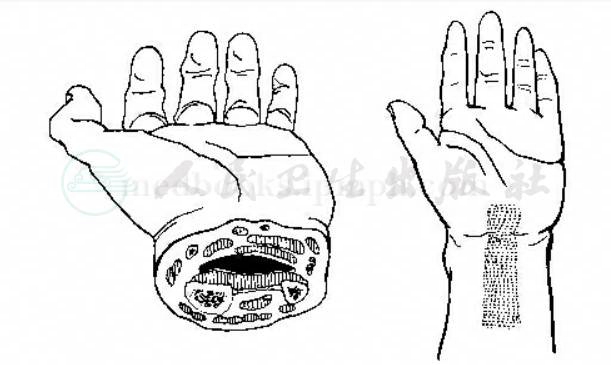

3)前臂掌侧间隙:位于前臂远端的指深屈肌腱的深层,旋前方肌、骨间膜和桡、尺骨的浅层(图4)。

由于上述间隙可以交通,当手掌深部感染时,既可以向远端指蹼至指背扩散,还可向前臂近端扩散,炎症可以迅速蔓延、发展。

图4 前臂掌侧间隙示意图

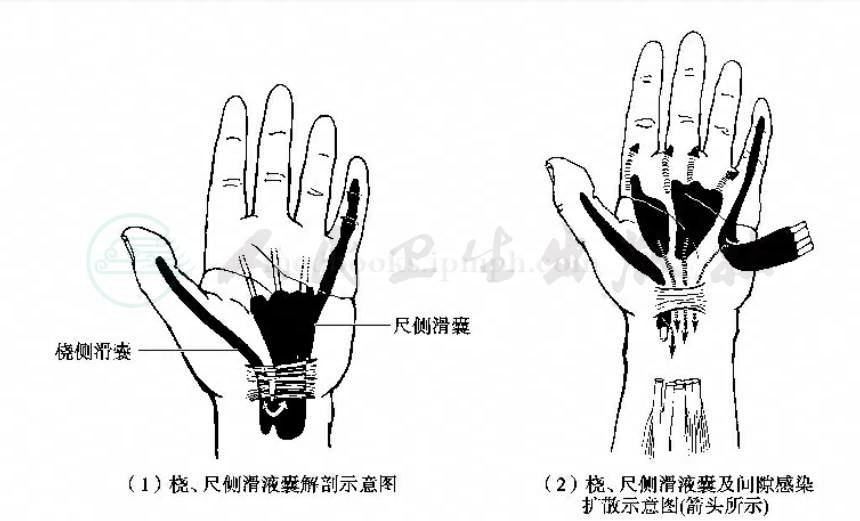

(2)滑液囊

1)桡侧滑囊:包裹手掌的拇长屈肌腱,近端在肌腹肌腱结合部,远端常与拇长屈肌腱的滑膜鞘相通(图5)。

2)尺侧滑囊:位于手掌近端,包裹除拇指外的所有屈指浅、深肌腱,其中示~环指的滑囊在手掌部形成盲端,不与示~环指鞘管内的滑膜鞘相通,仅小指滑囊的远端与小指滑膜鞘管相交通(图5)。

桡、尺侧滑囊常在腕部有小孔相通。

图5 手的桡、尺侧滑液囊示意图

正常滑囊内有滑液,减少肌腱运动的摩擦力,但当感染发生时则容易沿滑囊迅速扩散。如当拇指手指鞘管内感染时,可迅速通过桡侧滑囊至腕部,还可使尺侧滑囊受累,炎症迅速扩散。

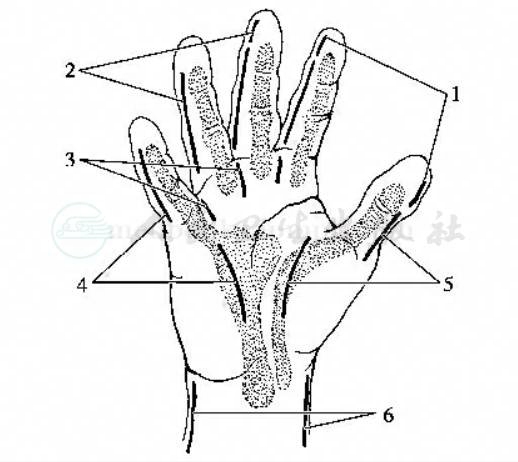

从上述可知,手部的组织结构精细,解剖复杂,在不大的手掌部有多条肌腱、神经和血管纵横交错,一旦发生感染,受累的组织较多,施行切开引流时应注意切口的方向(图6),并注意保护深部的重要组织。在手部做引流切口既要够大保持引流的通畅,又要尽量符合皮纹方向。

图6 切开引流常用切口示意图

1.脓性指头炎切口;2.化脓性腱鞘炎切口;3.指蹼感染切口;4.尺侧滑囊炎切口;5.桡侧滑囊炎切口;6.前臂掌侧间隙感染切口

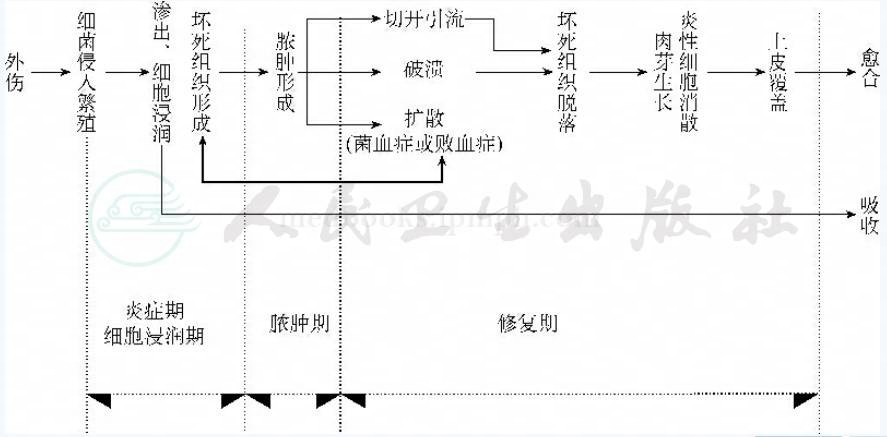

感染一旦发生要经过炎症(细胞浸润)期、脓肿形成期和修复(炎症吸收)期三个病程。依细菌的毒力大小,全身状况好坏和抗生素应用是否得当,可以使整个病程的长短及严重程度有所改变,但都要经过这一病理变化过程(表1)。

图1 炎症的病理过程

感染分期的目的是便于实施不同的治疗手段。在炎性细胞浸润期,以全身应用抗生素,局部的制动和理疗等非手术疗法为主,治疗得当可使炎症减轻、消散。脓肿期则以切开引流为主要手段,单纯抗生素及理疗等方法均不能达到治愈脓肿的目的。感染进入到修复期,治疗原则以保持引流通畅,促进肉芽组织生长,使伤口由深变浅,最终达到愈合。应当强调,感染的不同时期应使用相应的治疗方法,避免过早地手术或大量而持久地滥用抗生素。否则,容易使感染扩散,或易使感染的菌种发生耐药等变化。由于最初引起感染的细菌受到有效抗生素的抑制,而其他不敏感的细菌迅速生长而使感染变得不易控制,成为多种细菌的混合感染。

1.非手术治疗

(1)局部制动、患肢抬高

炎症早期或感染扩散时,将患肢抬高及局部制动,对缓解症状、帮助感染限局、吸收有明显的作用。

制动范围大小及时间根据炎症情况而定。当炎症已得到控制,伤口已愈合应尽早去除制动,进行关节的主、被动锻炼,避免肩、肘、腕综合征的发生。

(2)全身抗生素的应用

感染的炎性细胞浸润期,炎症扩散,发生急性蜂窝织炎或淋巴管、淋巴结炎时,应该用有效的抗生素。

由于菌种的变化,以及耐药菌株的出现给抗生素的选用带来一定困难,价格贵疗效不一定好。一般用青、链霉素即可。应用过程中观察其对炎症控制的效果,或做切开引流分泌物培养后再加以调整。再感染时抗生素的应用不能代替其他的治疗,如制动、理疗和切开引流等。一般情况下,脓肿一旦切开,又无扩散趋势,抗生素即可停用。

(3)热敷和理疗

热敷或热水浴,能加强局部的血液循环,有利于炎症的吸收和局限。若理疗使用得当,效果优于热敷。常用的理疗方法为紫外线红斑量和无热量超短波治疗,在炎症的浸润期可以改善局部的血循环,利于炎症消散。脓肿期用微温热量超短波治疗可加快脓肿的局限化。

(4)其他治疗

鱼石脂软膏、如意金黄散、拔毒膏等药物的局部应用,对皮肤浅层较局限的炎症有一定疗效。

2.手术疗法

(1)切开引流的指征

外科常把脓肿有波动感作为切开引流的指征,但在手部,因感染很局限、掌侧皮肤很厚,尤其炎性水肿后张力很大,不易测得波动感。常根据感染的时间、症状以及点压法来判断。按感染的一般发展规律,感染症状出现3天后进入脓肿期。

症状逐渐加重,疼痛性质由触痛变成持续性剧烈疼痛或搏动性跳痛,说明有脓肿形成。点压法为测定手掌侧部小脓肿部位及范围的方法。当感染部位炎症虽有红、肿、热、痛,但脓肿的确切部位及大小难以确定,用较小的物体如大头针或火柴棍按压局部,当有脓肿形成时,点压法测得的最痛部位,即脓肿所在处,可以明确切开引流的部位。

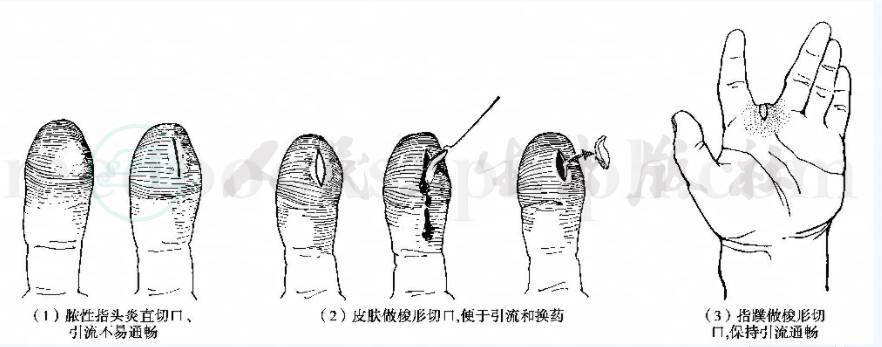

化脓性指头炎当从时间、症状上已到脓肿形成期,即使点压法测不到脓肿确切部位也应作切开引流。原因是局部肿胀,疼痛难忍,局部张力很大,有时点压之处均有剧痛,患者不能说清;还有脓肿已形成如不能及时引流,脓液极易向深方指骨,鞘管内发展,形成骨髓炎或化脓性腱鞘炎。

(2)脓肿的定位

脓肿定位不准,难以作准确的切开。上述的点压法可作为小脓肿定位的方法。从皮肤的颜色上也可协助定位,红肿明显部位常是炎症浸润区,并非脓肿部位。而颜色较白,质地相对较软处常是脓肿所在处。

手部结构精细,不作准确的定位,极易在切开引流术中损伤重要组织。

(3)麻醉的选择

切开引流术所用时间较短,但没有良好的麻醉也不能保证手术的顺利进行。局部浸润麻醉,注射疼痛难忍,麻醉也不充分,满足不了清除脓肿坏死组织、填入敷料的要求,不宜使用。

常用的麻醉有下述几种:

1)指端感染的切开引流,如甲沟炎、化脓性指头炎等可用指根阻滞麻醉,指根部用止血带。但当感染部位靠近指根时则不便使用。

2)手掌部深在的感染,以及化脓性腱鞘炎等应选用臂丛阻滞麻醉。上臂使用充气止血带。

3)有全麻条件时,静脉麻醉也可使用。静脉推注1次,能维持20~30分钟,可以满足手术的要求。

(4)切开引流术的要求

1)无血手术野:切开引流术无论大小均应在无血条件下进行。无血手术利于术者辨认组织、探查脓肿、消除脓液及坏死组织。上止血带前不应使用驱血带,以免炎症扩散,可先将患肢抬高,后上止血带。

2)手术切口尽量与皮纹方向一致,避开神经、血管和肌腱。切口应距脓肿近且要够大,以便引流。

3)切开引流术并非以单纯排放脓液为目的,还应探查脓腔是否有间隔及哑铃状脓肿,应一次切开做彻底引流。

4)切开引流同时适当地清除脓腔内坏死组织,利于新生肉芽组织生长,可缩短病程。术中可用较钝刮匙搔刮或用干纱布擦拭脓腔,但应注意不要穿破脓腔壁,以防感染扩散。

5)手掌侧皮肤较紧,皮下组织较厚,单纯做切开,切口很容易闭合,使引流不畅,且换药困难。切开后可将切口边缘皮肤做少量切除,使引流口呈梭形开大,保证引流通畅,也便于更换敷料(图7)。

图7 脓肿切开引流示意图

6)切开引流术后,为利于肉芽组织的生长,使伤口从内向外逐渐愈合,脓腔内填塞的引流敷料,应内松外紧。

1.功能锻炼

当炎症已得到控制,引流通畅,创面接近愈合即可去除外固定,及早进行伤口远、近端关节的主、被动功能锻炼。当伤口痊愈后,必要时行理疗、体疗等,使伤手尽快恢复功能。

2.再次手术的时机

如需在发生过感染的部位作修复手术,一般应在伤口愈合后6个月~1年。过早手术因瘢痕未软化,增加手术困难,还可激惹感染再次复发。

手部感染的主要原因是外伤,做好劳动保护防止外伤的发生是预防的根本。一旦有外伤,即便是皮擦伤,轻微刺伤也应做适当的处理,清洁伤口后消毒包扎。并应告诉患者一旦有症状及时就诊,及早处理。