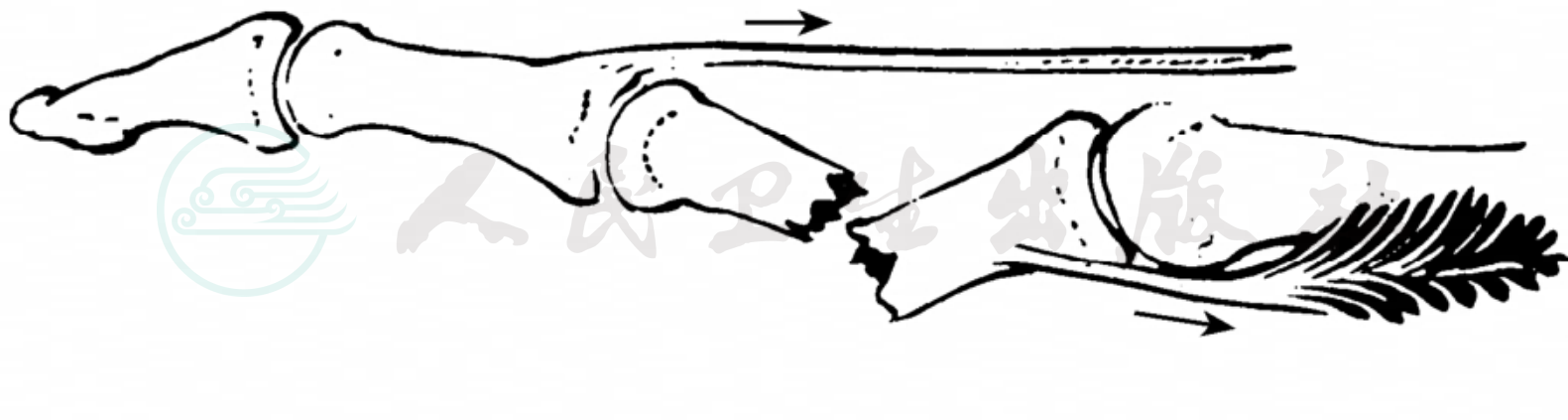

在指骨骨折中最常见,常为直接暴力造成,如压砸、挤压、打击等。骨折线可有横形、斜形、螺旋形、纵形。近端骨折块由于骨间肌的牵拉而呈屈曲位,远端骨折块由于伸肌腱中央腱束在中节指骨止点的牵拉作用呈背伸位,使骨折向掌侧成角(图1)。

图1 近节指骨骨折

注:由于肌腱的牵拉作用,骨折向掌侧成角。

治疗可用手法整复外固定。对某些闭合性、稳定性骨折,可闭合复位。将伤指轻轻牵拉,使骨折断端分开,术者用另一手指从掌侧向背侧按压,矫正成角。然后在牵引的情况下逐渐屈曲,掌指关节屈曲45°,近侧指间关节屈曲90°,指尖对着舟骨结节,由前臂至患指末节,用石膏托制动。还可用绷带卷制动,卷的粗细,因手的大小而定,以握住后掌指关节及指间关节符合上述角度为合适。有些粉碎性骨折也可用此法固定。

手法复位外固定失败者,斜形骨折不稳定者,或是开放性骨折需作清创者,可考虑作切开复位内固定。

1.不锈钢针内固定

用钢针作内固定时,逆行穿针比顺行穿针更容易。即先将钢针从骨折远端穿入远端骨折段,从皮肤穿出,复位骨折,再将针打入近骨折段,针尾留在远端骨折块皮肤外。

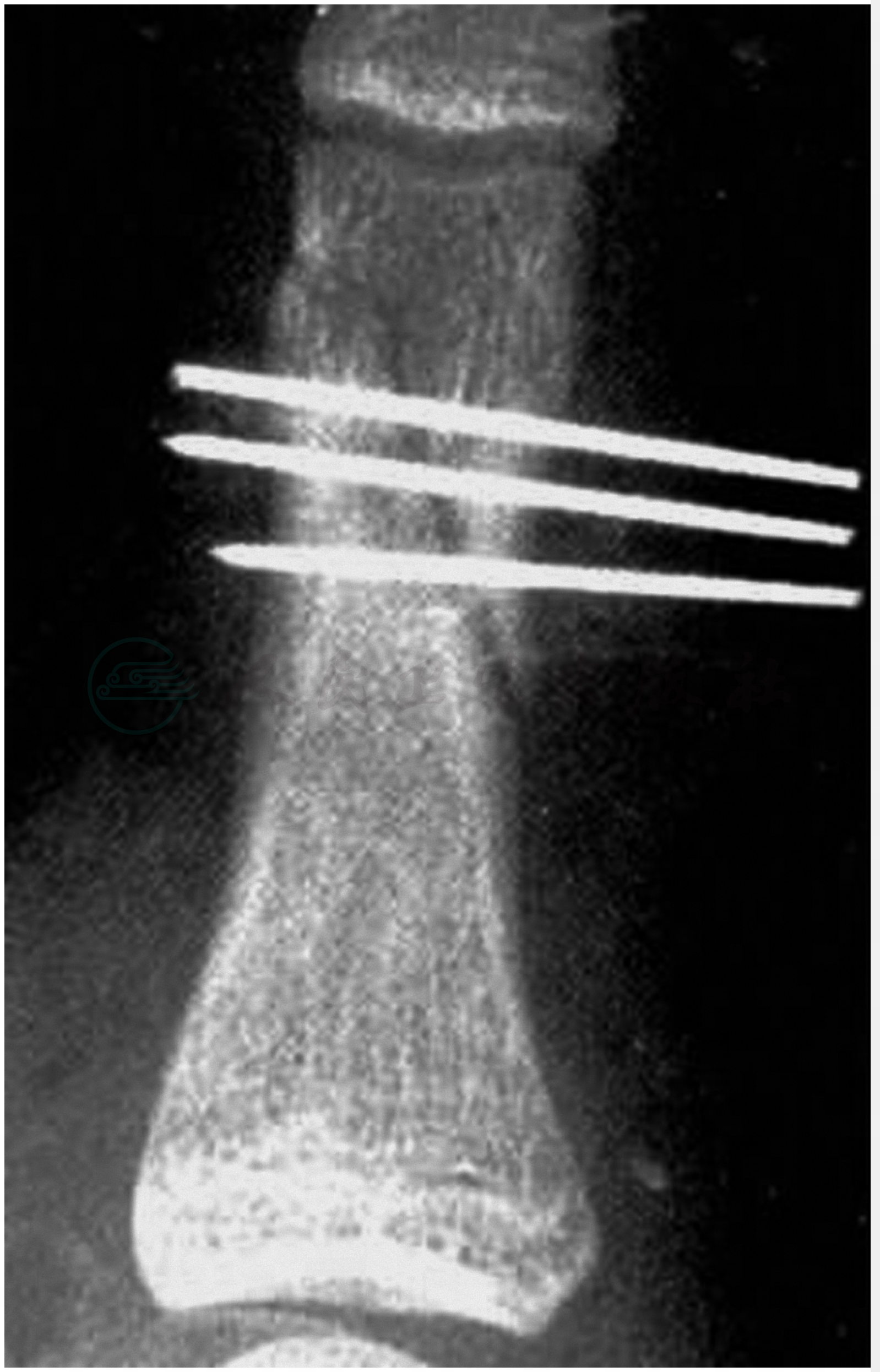

根据不同类型骨折采用不同方式穿针,如横形骨折,用交叉钢针固定。要尽量避免钢针穿过关节面,以使关节活动不受影响。有的学者认为;交叉钢针通过手指中心轴的背侧,其固定强度要大于从中心轴穿过者。另外,钢针的交叉点在近段骨折块时,其抵抗应力的作用更大。斜形骨折,复位后可使钢针与骨折线呈垂直方向穿入(图2)。一些小的骨折块,如撕脱骨折,可在复位后用克氏针直接将骨块穿钉在原骨折处。

图2 用克氏针固定斜形骨折

克氏针作为一个异物,在内固定器材中是比较小的,且手术中不需要广泛剥离软组织,不妨碍关节活动,又不需要再次手术取出内固定物。但不锈钢针没有加压作用,骨折间有间隙等使其固定作用不够理想。虽然不锈钢针有诸多缺点,但由于其操作简单,费用低,有些特殊情况还需要它来固定,因此克氏针目前在临床上仍在广泛应用。不锈钢针固定法如应用不当,不容易维持精确的解剖复位;也不能产生骨折块间的加压作用。而且,可能使两骨折块间出现缝隙;针尾留在皮肤外,虽然便于取出,但也可能成为感染源。

2.切开复位钢丝内固定

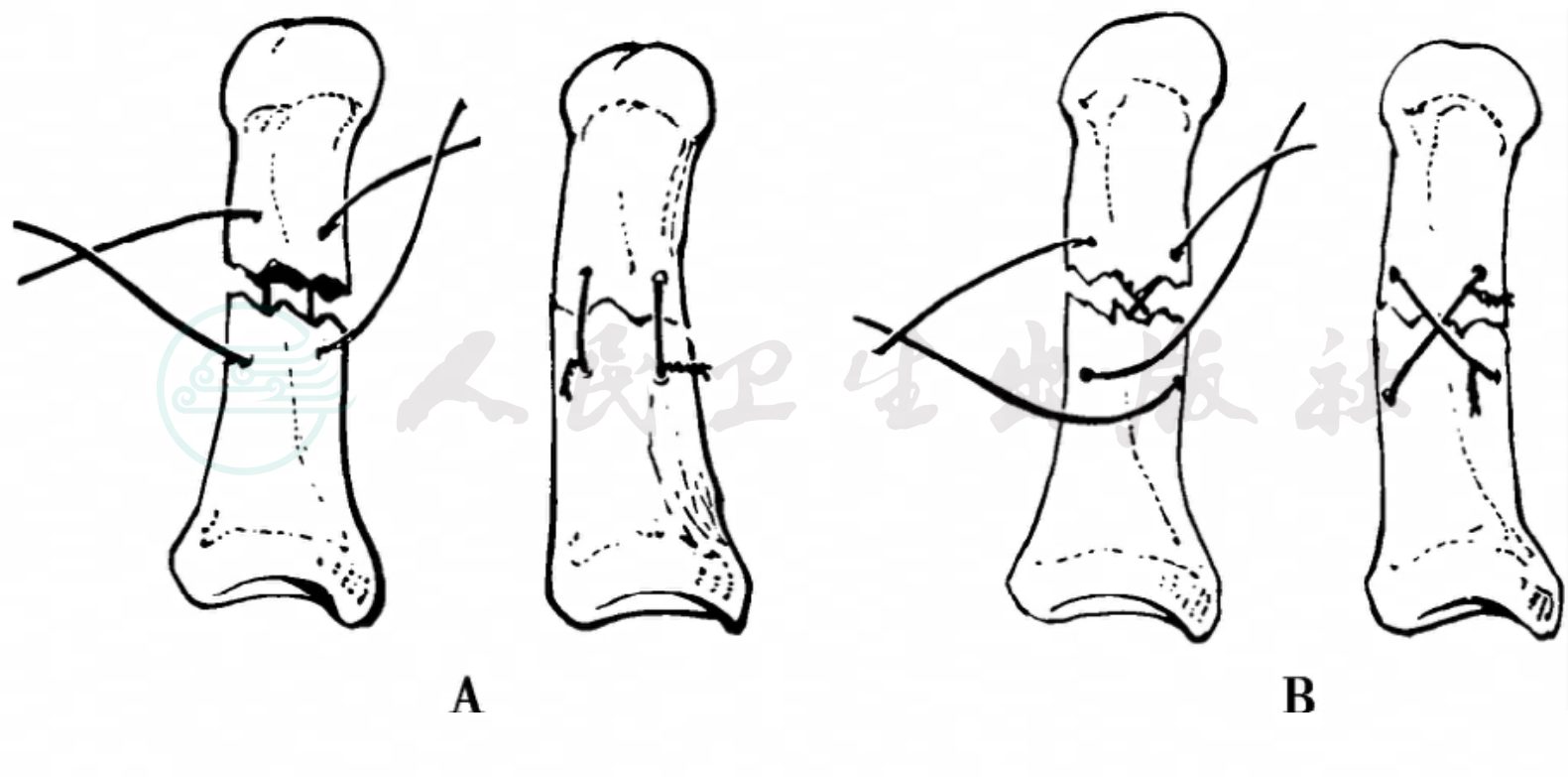

为了克服克氏针的缺点,以求更稳定的制动。Robertson于1964年提出用钢丝作内固定的方法。即利用两根平行或互相交叉成90°的钢丝,垂直于骨折线作环绕固定骨折(图3)。此法对横形骨折较为适用,而长斜形或螺旋行及粉碎性骨折不宜用此法。

图3 应用钢丝固定骨折

A.平行固定;B.交叉90°固定

对横形骨折,用钢丝固定,在早期由于钢丝拧紧时,可有一定的加压作用,对骨折是一稳定的固定。但晚期,由于钻孔拧钢丝处骨质的吸收,会出现钢丝的松动,造成骨折固定不牢,甚至有移位、成角畸形出现。因此,目前很少再使用钢丝来做骨折的固定。一般钢丝用在撕脱骨折时,用钢丝贯穿肌腱与骨折块间兜住骨折块,拉向骨折处,从骨折相对面穿出拧紧,使撕脱骨折复位固定。由于钢丝是横形从骨折块的腱腹交界处穿过,不会有骨质吸收松动问题,因而固定牢固。当有纵形、粉碎骨折时,钢丝可横形捆绑骨折,使骨折稳定。

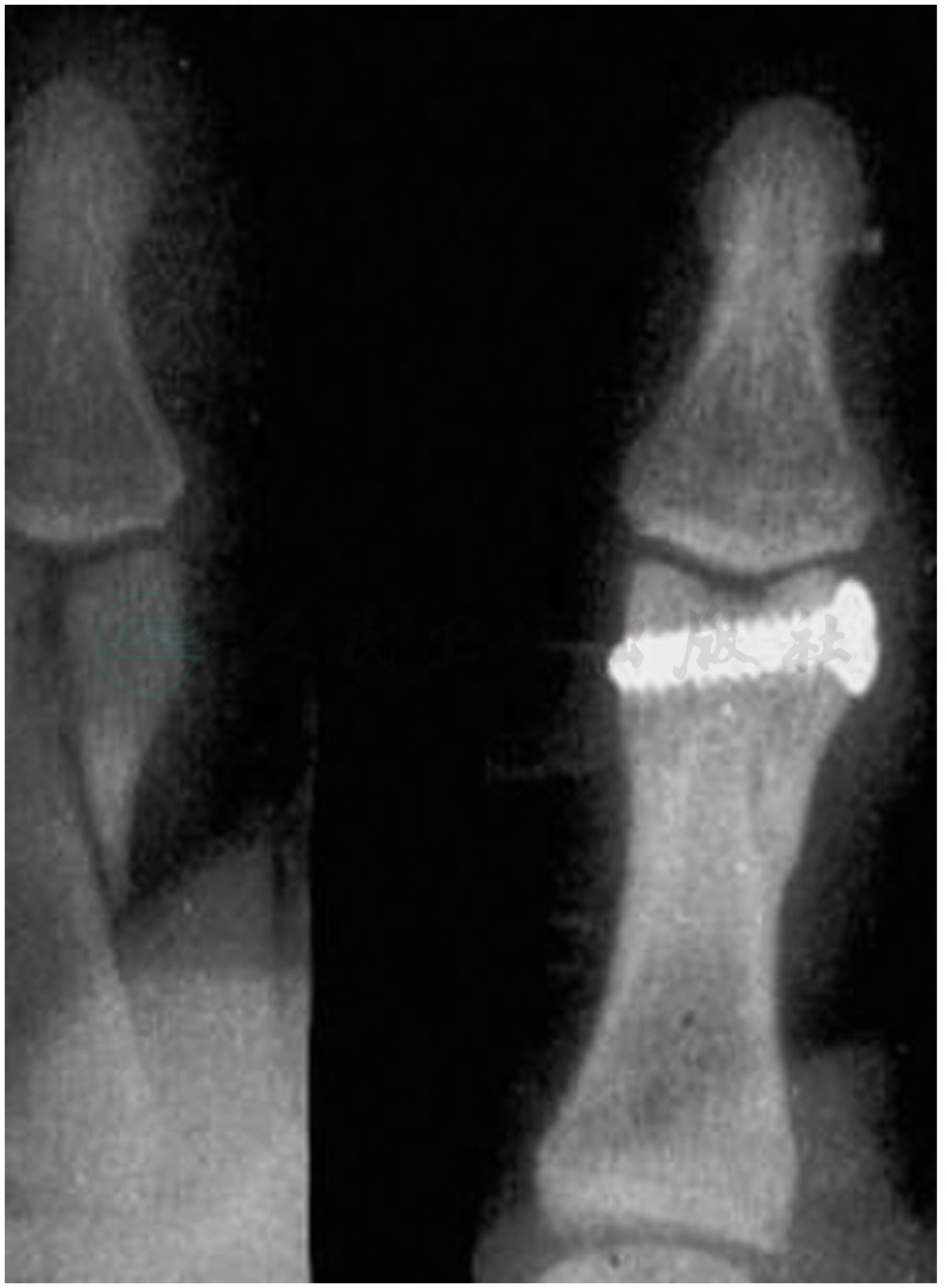

3.切开复位,螺丝钉或微型钢板内固定

对斜形或螺旋骨折,用螺丝钉作垂直于骨折线固定,固定效果较好(图4)。术后可用石膏托短时间固定或不作外固定而使手指作有限制的早期活动。其缺点是螺丝钉可能干扰肌腱的滑动,或皮下有异物突起,横形或粉碎性骨折不宜使用。螺丝钉大多需要二次手术取出。

图4 螺丝钉固定骨折

微型钢板固定牢固,可控制骨折块间的旋转,可以术后早期活动患手(图5)。对横形、短斜形的骨干骨折可选用。但接近关节的骨折,由于在关节侧无法容纳钢板而不宜使用。

图5 用微型钢板固定指骨骨折