英文名称 :fracture of calcaneus

跟骨骨折为跗骨中最常见的骨折,占全部跗骨骨折的60%。跟骨骨折的常见原因多半由于高处跌下,跟骨着地所致。常合并颅底骨折、脊柱骨折或下肢其他骨折。

高处坠落,足跟着地是跟骨骨折的主要原因,常导致跟骨压缩或劈裂。跟骨骨折占全身骨折的2.9%,占足部骨折的30.3%。根据暴力作用的大小、受力部位及伤前骨质量的不同,可发生多种类型的跟骨骨折(fracture of the calcaneum)。Sanders制定了根据跟骨后关节面半冠状位CT扫描图像来分类的系统,该系统根据跟骨后关节面骨折块的数量和位置进行分类。Ⅰ型骨折指无论有几条骨折线,但没有移位。Ⅱ型骨折指后关节面损伤成两部分的骨折。Ⅲ型骨折是指后关节面损伤成3个部分的骨折。Ⅳ型骨折是指后关节面损伤成4个及4个以上的骨折块。严重粉碎骨折,最大骨块小于3cm,称为跟骨骨性毁损伤。

跟骨为最大的跗骨,呈不规则长方体形,前部窄小,后部宽大,向后下移行为跟骨结节。跟骨外侧略向外侧膨出,且与皮下组织紧密相连。内侧有些凹陷,有丰富皮下组织附着。跟骨的内侧突较大,有𧿹展肌与趾短屈肌附着;外侧突有小趾展肌附着。载距突下面有𧿹长屈肌腱通过,外侧面的滑车突下面有腓骨长肌腱通过绕行到足底。跟腱附着在跟骨结节内侧,离距跟关节有相当距离,这种结构有利于跟腱活动。跟骨上面有三个关节面:后关节面(又称丘部关节面)最大,中关节面位于载距突上,前关节面有时与中关节面相连。

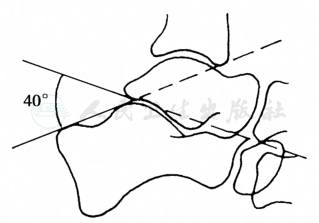

跟骨前端有一关节面与骰骨相连接成为足纵弓的外侧部分。跟骨前端上方有突起,名为跟骨前突,通过叉状韧带与骰骨相连,临床上此处损伤不少见。在跟骨内侧有一隆起叫载距突,支持距骨颈,为跟舟跖韧带附着处。跟骨结节与后关节突的连线与前后关节突的连线交叉成角,称跟骨结节关节角(Bohler角),约20°~40°(图1)。跟骨压缩时明显变小。

图1 跟骨结节角(Böhler角)

跟骨骨折的类型很多,但可归纳为两大类,即波及距下关节与不波及距下关节的跟骨骨折。

1.不波及距骨下关节的跟骨骨折

(1)跟骨前端骨折

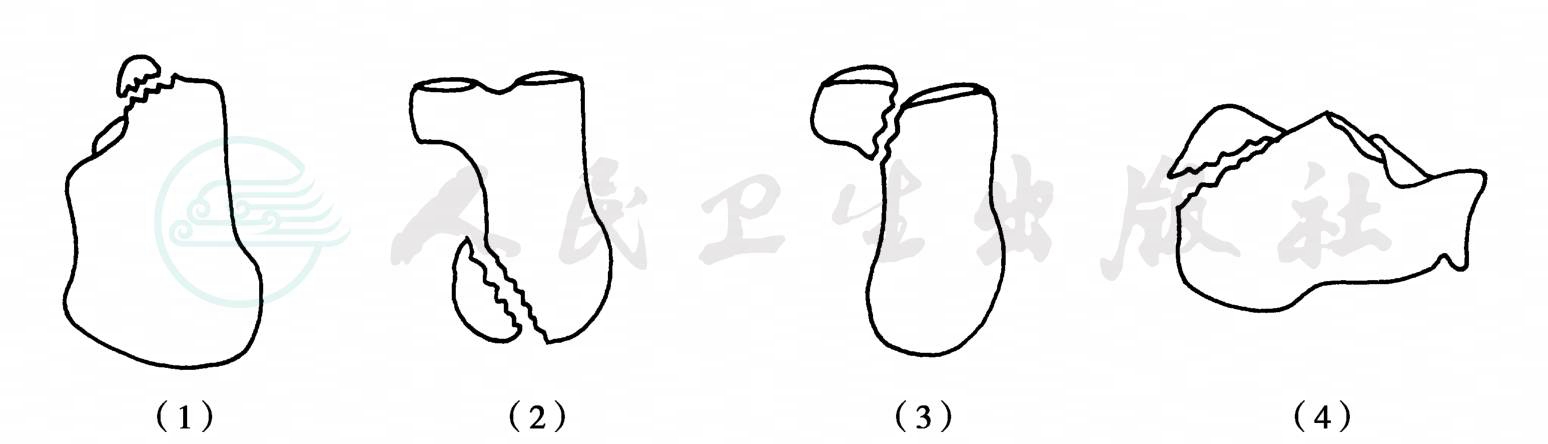

少见。由于足强力内翻所致,骨折移位不多,常波及跟骰关节(图2)。

图2 不波及距骨下关节的跟骨骨折

(1)前端骨折;(2)跟骨结节纵形骨折;(3)载距突骨折;(4)跟骨结节水平(鸟嘴状)骨折

(2)跟骨结节纵形骨折

高处跌下,跟骨结节底部着地成外翻位,骨折片由于跟腱的收缩而向上移位。

(3)载距突骨折

由于足部强力内翻,距骨向下压迫载距突所致,骨折片移位不多。

(4)跟骨结节水平骨折

又称跟骨结节“鸟嘴状”骨折。由跟腱强力向上收缩撕脱所致。一般在跟腱止点上方,移位不多。但有时骨块较大,伴有向上翻转移位(图3)。

(5)接近跟距关节的骨折

骨折接近但未进入关节。多为垂直暴力致跟骨粉碎骨折,使横径增宽,距骨下关节严重紊乱,骨折愈合后影响足的功能(图4)。

图3 跟骨结节水平骨折伴骨块翻转移位

图4 接近跟距关节骨折

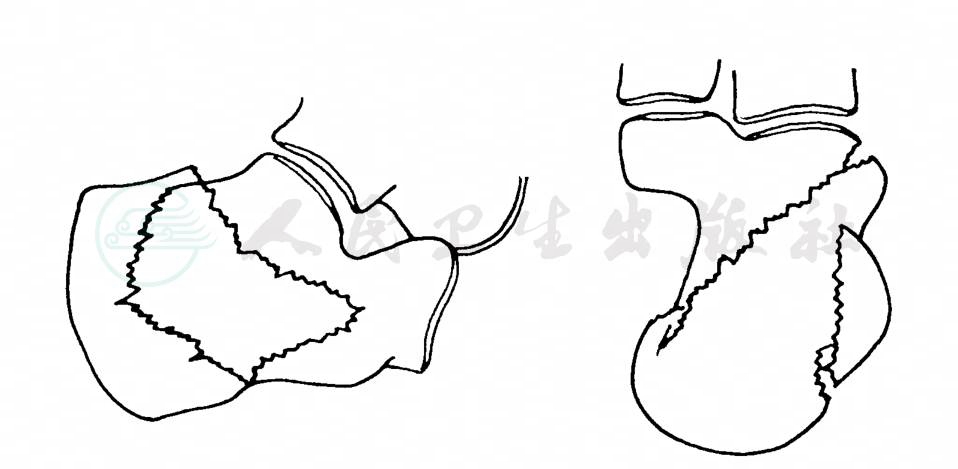

2.波及距骨下关节的骨折(图5)

(1)垂直压缩塌陷骨折

由于垂直暴力所致。距骨关节面挤压跟骨关节面而形成关节面塌陷骨折。

(2)单纯剪式暴力骨折

即跟骨的距骨关节面受到距骨的剪力作用使之成前后两半,为跟骨Ⅰ度损伤。

(3)剪式和挤压暴力骨折

跟骨骨块粉碎并有移位,为跟骨Ⅱ度损伤。

(4)粉碎骨折

为跟骨Ⅲ度损伤。

图5 波及距骨下关节的跟骨骨折

(1)垂直压缩塌陷骨折;(2)单纯剪式暴力骨折;(3)剪式和挤压暴力骨折;(4)粉碎骨折

1.不波及距骨下关节的跟骨骨折

(1)跟骨前端骨折

很少有移位。若无移位,用短腿行走石膏固定4~6周。如骨折端有明显移位,应予复位和固定4~6周。以后辅以理疗。

(2)跟骨结节纵形骨折

无移位者,仅需抬高患肢,加压包扎,早期开始踝和足的活动,8周后负重。有移位者,应在硬膜外麻醉下行闭合复位。如手法复位有困难,可用钢针穿过结节中部,将膝关节屈曲,先向后牵引,松解骨折面,然后向下牵拉,直至骨折复位。术后用长腿管型石膏固定于屈膝和踝关节跖屈位。必要时,亦可将钢针一起包于石膏内,4周后拔除钢针,更换短腿石膏,再固定4周。

(3)载距突骨折

一般移位不多。抬高患肢,加压包扎,6周后可负重。有移位者,应闭合或切开复位内固定,术后石膏固定4~6周。

(4)跟骨结节水平骨折

无明显移位,可用踝关节跖屈位石膏固定4~6周。如骨折块较大或有向上翻转移位时,应作闭合复位或切开复位,松质骨螺丝钉内固定。亦可用经皮穿针内固定。术后用长腿石膏固定于屈膝30°踝关节跖屈位。

(5)接近跟距关节的骨折

应在硬膜外麻醉下手法复位,足尽量跖屈,术者用两手掌压挤跟骨两侧,同时尽量向下牵引跟骨,以恢复正常的跟骨结节关节角,复位满意后用短腿石膏固定于足跖屈位4~6周。复位不满意者,可用Böhler夹来协助整复(图6)。纠正跟骨结节关节角有困难时,亦可用钢针贯穿结节的后上方,牵引复位。其操作方法与治疗同跟骨结节纵行骨折。

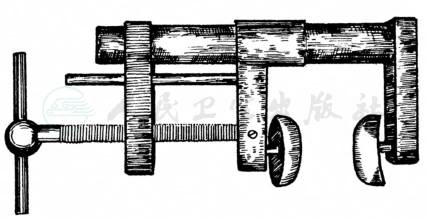

图6 Böhler夹

2.波及距骨下关节的骨折

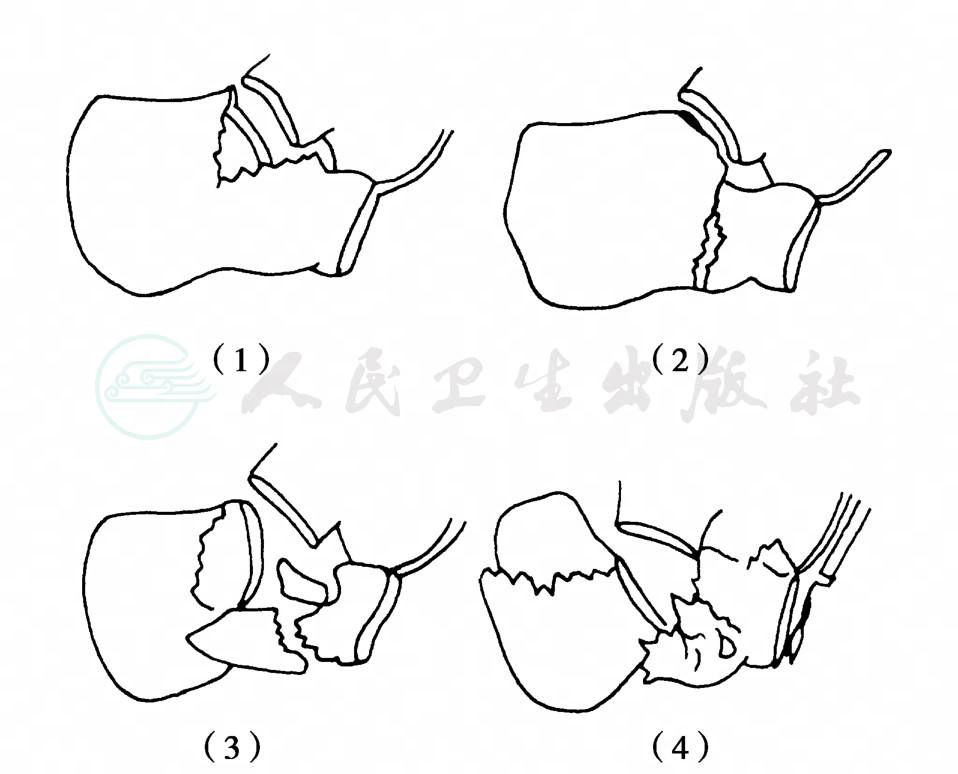

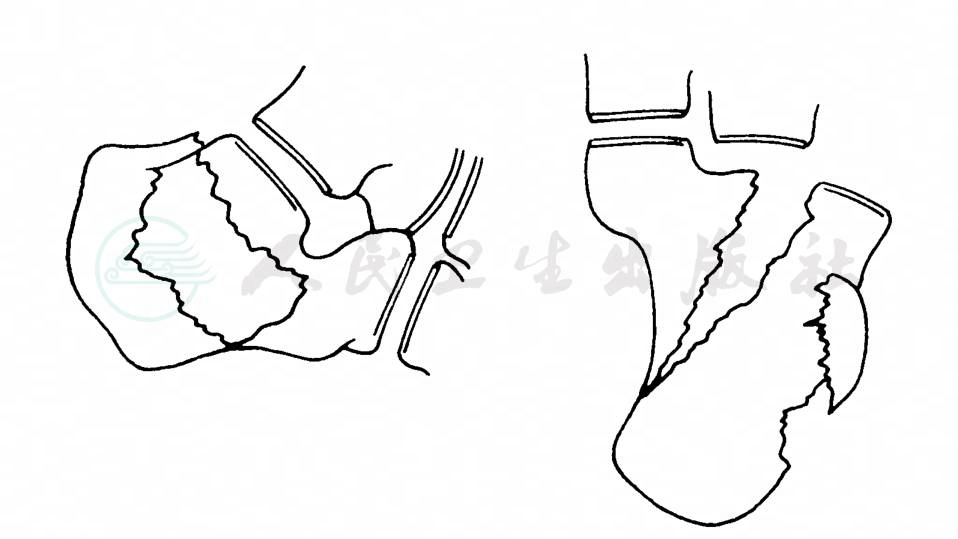

(1)外侧跟距关节面塌陷骨折(图7)

除骨折线通跟距关节之外侧并因重力压缩使跟骨外侧关节面向下塌陷外,其病理变化均与接近跟距关节的骨折相同。因此,如跟距关节面无移位或移位不多,可按接近跟距关节的骨折来处理。对关节面塌陷者,应切开复位。先矫正跟骨结节的向上移位和跟骨的增宽,然后将塌陷的关节面撬至正常位置,关节面下的空隙用松质骨填塞并可用跟骨钢板螺钉内固定,术后用短腿石膏固定4~6周。

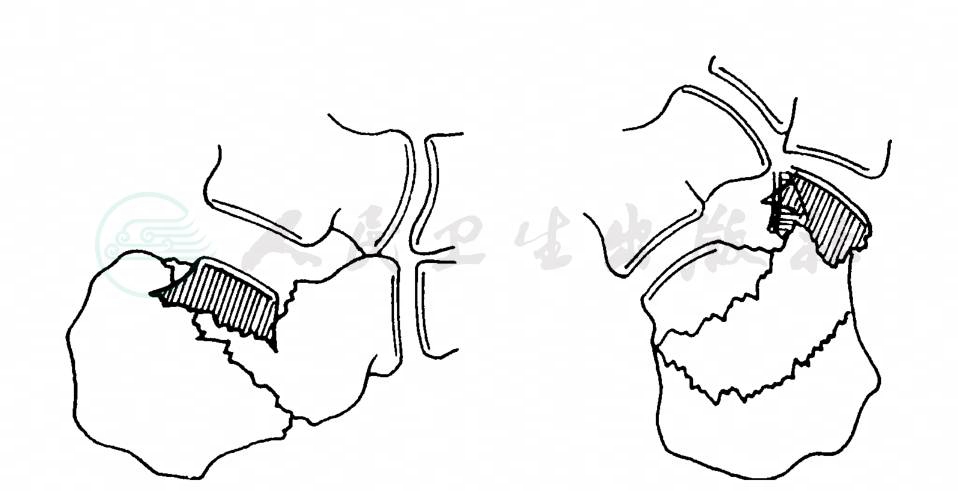

(2)全部跟距关节塌陷骨折(图8)

此类骨折的治疗意见有分歧,归纳如下。

图7 外侧跟距关节面塌陷骨折

图8 全部跟距关节塌陷骨折

1)保守疗法

又称不作整复的运动疗法。用弹力绷带包扎伤足,抬高患肢。鼓励早期开始患肢功能运动及扶拐负重。不少人认为这种方法较固定疗法功能恢复快,效果好。一般患者在半年内可恢复正常活动,约有3/4的患者可恢复正常工作,不波及跟距关节的跟骨压缩骨折,尤为适用。

2)骨牵引治疗

跟骨结节持续牵引,按早期活动原则进行治疗,可减少病废。

3)适时切开复位内固定术

跟骨关节内骨折应及时手术,以减少或避免产生创伤性关节炎,手术时机的掌握十分重要。笔者认为,骨折后两周是手术复位的最佳时机。对关节面严重破裂的跟骨骨折,过早的切开复位,因碎骨块分离严重,出血多,无法进行满意的解剖复位和牢固的内固定。切开复位时间太迟(例如超过1个月),骨折块之间已经形成骨性连结,原发骨折线不能清晰显示,手术时要凿去异位生长的骨痂,才能撬出距后关节面,且不易用侧方压挤法矫正跟骨增宽畸形,增加了手术的难度。跟距关节面的解剖整复和Böhler角的恢复重建是累及跟距关节的粉碎性跟骨骨折手术治疗的两个关键。将塌陷的关节面撬至正常位置,力求做到矢状面、冠状面和水平面的三维整复,防止关节面再次塌陷,缩短骨折愈合时间,利于早期功能锻炼。跟骨关节内骨折的手术方法主要有Palmer的外侧入路途径和McReynolds的内侧入路。内侧入路手术可以充分暴露骨折线,准确复位内侧壁,恢复结节和载距突这两个主要骨块之间的解剖关系,并利于做内固定,软组织损伤程度小。其缺点是内侧有胫后血管、神经束走行,手术切口小,前方暴露不够,不能很好地显示距跟关节,因此对后关节面只能采用盲法。外侧入路手术暴露范围大,能清楚显示跟骨外侧壁和距跟后关节面,便于关节面的复位。但不能很好地取得内侧壁的解剖复位,因而不易纠正跟骨内、外翻畸形。另外,外侧入路方法对软组织的损伤也比较大。术后用管型石膏固定8周。但有人认为手术时行内固定,不做石膏外固定,疗效更满意。

4)早期关节融合术

有的学者主张,对累及关节的粉碎性骨折行早期关节融合术。因为这种骨折必将引起不可恢复的损害,如伤后2~3周内手术,行三关节或跟距关节融合术,疗效较晚期手术好。

3.跟骨畸形愈合的治疗

(1)跟腱松弛

由于跟骨结节骨折后上移,影响患者足尖着力。一般不需要处理,若足跖屈无力,可作跟腱缩短术。

(2)跟骨外翻矫正术

跟骨骨折后容易形成跟骨外翻畸形,成扁平足,还可发生距骨下和跗骨间骨关节炎,引起严重的疼痛。最好作三关节融合术或跟距关节楔形切除以矫正跟骨外翻。

4.其他跟骨骨折后遗症

(1)距下关节痛

瘢痕及损伤性关节炎可以造成距下关节运动限制,波及关节面骨移位者尤为多见。如症状严重诊断明确者,单纯跟距关节融合术即可得到治疗,但如跟骰关节亦受侵犯,则可行三关节融合术。

(2)腓骨长肌腱鞘炎

跟骨骨折增宽时,可使腓骨受压,肌腱移位,如骨折未复位,肌腱可持续遭受刺激而产生症状,必要时可手术切除多余骨质,使肌腱恢复原位。

(3)骨刺

足跟骨刺为疼痛的第三个原因,骨刺的形成多为骨折畸形愈合或跟部脂肪垫破裂,失去对足跟保护功能,骨质直接负重引起,骨突部分骨折在任何部位可形成痛性骨痂,如用鞋垫保护无效时,亦可手术切除骨刺。

(4)跟骰关节炎

外伤时韧带断裂可以造成距舟或跟骰关节半脱位,由此形成创伤性关节炎。可的松局部封闭可以缓解症状,如症状严重,可行三关节融合术。

(5)神经卡压

较少见,胫后神经之跖内或外侧支以及腓肠神经外侧支,可受骨折部之软组织瘢痕卡压发生症状。必要时应手术松解。