英文名称 :fracture and dislocation of the talus

距骨骨折脱位是足部常见的严重损伤,闭合复位较困难,骨折不愈合及距骨无菌性坏死发生率高。距骨为一松质骨,分为头、颈、体三部。距骨上面为滑车关节面,前宽后窄及中央凸起。关节软骨向下方延伸分别与内外踝形成关节。距骨颈无关节软骨,而有关节囊及韧带附着。距骨颈与足的轴线成向内的15°~20°夹角。距骨头与舟状骨形成关节,其跖侧有弹簧韧带,后下方与跟骨的载距突形成关节。距骨本身无肌肉及肌腱附着。距骨的血液供应来自前外侧的胫前动脉、腓穿通动脉及后外侧的胫后动脉分支。由于血管进入距骨的部位较为集中,容易几个来源的血供同时损伤;另外,往往外伤时距骨被压缩而伤及血管,故骨折或脱位容易发生缺血性坏死。

距骨骨折脱位的机制大致分为两大类,即跖屈内翻及背伸应力损伤。足强力跖屈时,距下关节的骨间韧带首先撕裂,其他跗骨与距骨分离并向内侧移位,但距骨仍留在踝穴内,称为距骨周围脱位。有称为距下关节脱位者,但不能表明距骨与舟骨的关系,故不确切。当足强力跖屈同时内翻时,则因踝外侧韧带也遭到破坏而导致距骨本身自踝穴中脱出,成为距骨脱位。距骨骨折则主要由足背伸应力造成。足背伸至一定程度时,因距骨颈抵于胫骨下端前缘而受到限制,如应力继续增大,则产生距骨颈或体部骨折,进而又可撕裂距下关节的后部韧带,使距骨体留在原位,距骨头与足的其他部分一并向前移位,称为距骨颈骨折合并距下关节脱位。脱位的全足如继续背伸,则迫使距骨体自后内方脱出踝穴。外力停止后,全足回到原位,而将距骨体遗留于踝穴外,为距骨颈骨折合并距骨体脱位。

1.距骨头骨折

距骨头部骨折比距骨颈骨折少见,移位一般不明显。治疗只需把足固定于紧贴的短腿管型石膏中4~6周,然后进行负重锻炼,结果良好。

2.距骨颈骨折

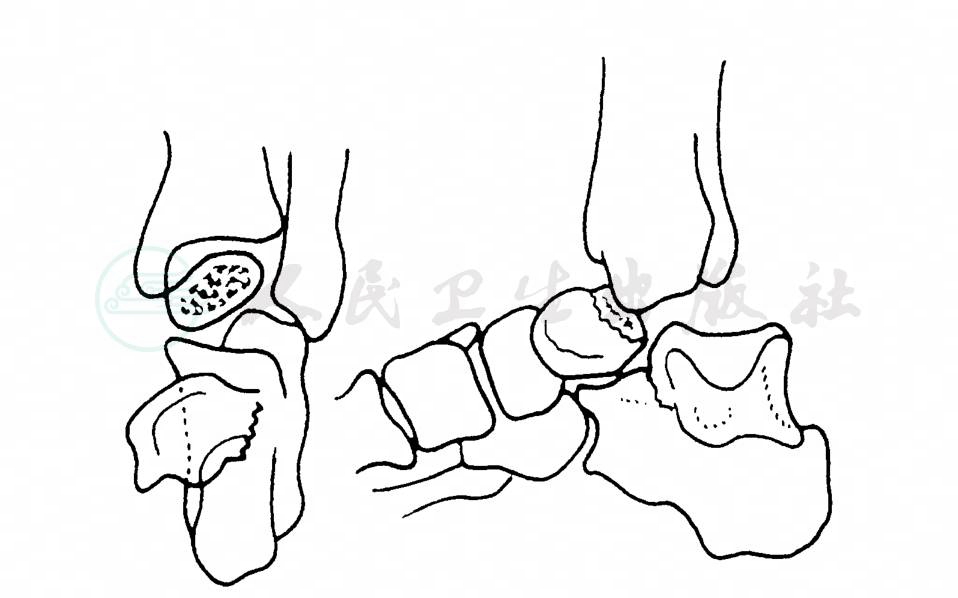

由于在踝穴中的距骨体有跖屈倾向,常合并距骨下脱位(图1)。故在治疗中需将足置于跖屈位,以便使远侧骨折段与近侧骨折段对合。复位后用短腿石膏固定于跖屈轻度外翻位6~8周,以后更换功能位石膏,继续固定6周。不能过早地将伤肢固定于功能位,以免发生骨折再移位。负重须推迟至骨折愈合后。距骨颈骨折可合并距骨体向内后方旋转而脱位,并交锁于载距突的后方,还可合并内踝骨折,有时为开放性损伤。因脱位的距骨体位于跟骨结节的内侧,其上的皮肤被牵伸压迫有发生坏死的危险,胫后血管神经也可受压,导致前足坏死及足底内侧神经麻痹。因此整复是紧急的,距骨应立即复位、如闭合复位失败,应立即行切开复位内固定。为了增加距骨的血液供应,预防距骨缺血性坏死,可同时作距下关节融合术。距骨颈垂直骨折,很少或无移位,可用不负重的石膏固定踝关节于功能位6~8周,能获得满意的结果。

图1 距骨颈骨折合并距骨体后方全脱位

3.距骨体骨折

距骨体可发生各种不同程度的骨折。可以在横的平面发生骨折,也可发生纵形的劈裂骨折。骨折可呈线状、星状或呈粉碎性。距骨体的边缘骨折易被忽略,但却可产生功能障碍。距骨体骨折的预后比距骨颈骨折更差,因其往往波及踝关节和距下关节。骨折移位即使很轻,都将导致上述关节的阶梯状畸形,最终产生创伤性关节炎。距骨体骨折无移位者。以石膏固定于中立位。如有移位经闭合复位成功者,则应固定于轻度跖屈位。严重粉碎骨折无法复位时,延期作胫距关节融合术、胫跟关节融合术或四关节融合术。实践证明,胫跟关节融合术和单纯距骨切除术的预后均不理想。

4.距骨后突骨折

距骨后突骨折系由于突然的跖屈造成的损伤,应注意与距骨后缘可能出现的一种不连接的骨化中心(又称三角骨)相鉴别。但后者与距骨体的分界线表现较平滑而整齐。必要时可拍摄对侧踝部X线侧位片以资比较,因三角骨多为双侧性。治疗仅需功能位短腿石膏固定6周。如骨折不连接而有症状者,将碎片切除。

5.距骨脱位

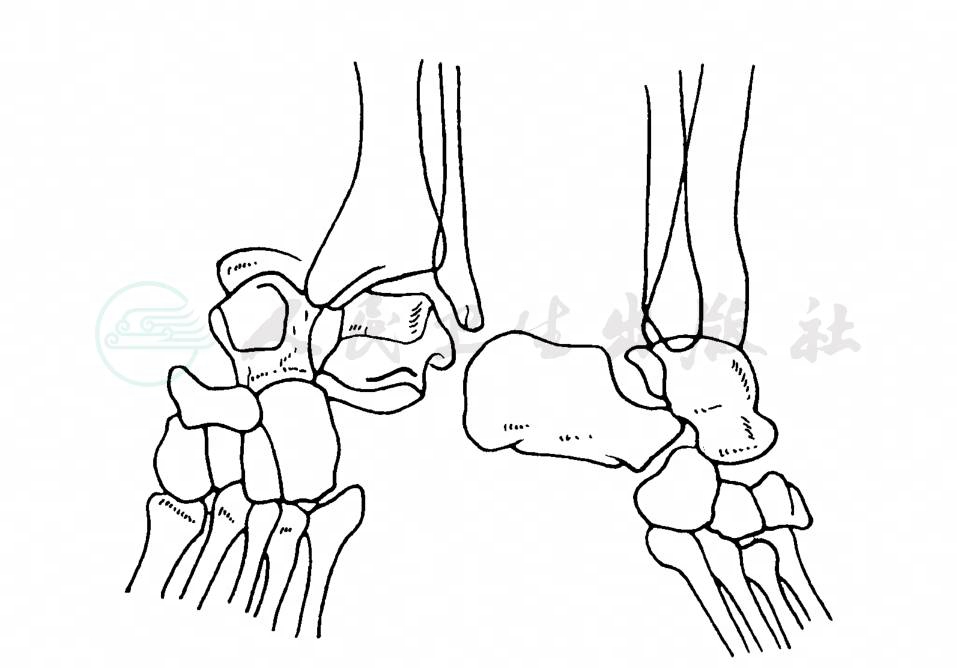

(1)距骨周围脱位

距骨周围脱位即跟距关节和距舟关节同时向内脱位(图2)。这种损伤多为内翻跖屈位使跗骨间韧带断裂而胫腓下韧带完好,距骨仍在踝穴内。闭合复位并不困难,牵引前足和后跟,将足强度跖屈及外翻、外展,可得到整复。复位后用石膏固定于中立位6周。

图2 距骨周围脱位

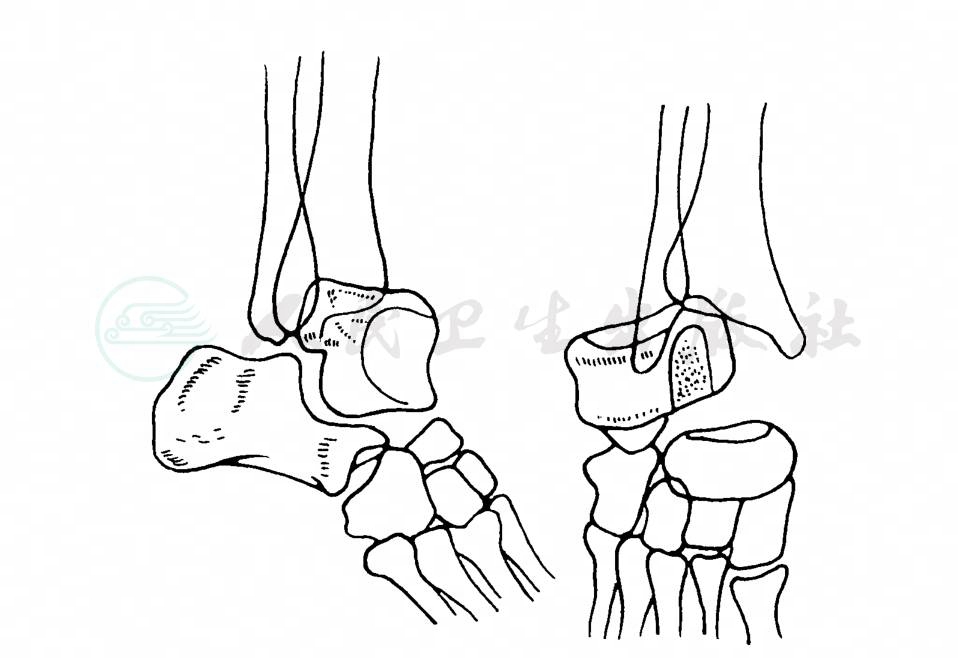

(2)距骨全脱位

踝关节的前、内、外侧关节囊和韧带以及距跟韧带均断裂,距骨自踝穴内脱出。一般为前外侧脱位。距骨体位于为外踝的前方,头部转向内侧,距骨下关节面指向后方(图3)。由于脱位严重损伤了距骨血运,缺血性坏死的机会较多。复位后用短腿石膏固定于中立位4~6周。3个月后摄X线片复查,如无缺血性坏死征象时,开始逐步承重。手法复位失败或开放性损伤者,应及时手术切开复位,术中千万不要为了便于整复而任意扩大伤口,应细致地保护距骨上附着的软组织。术后处理同手法整复。陈旧性距骨全脱位,虽可作距骨切除,但预后不理想,可作四关节融合术。

图3 距骨全脱位