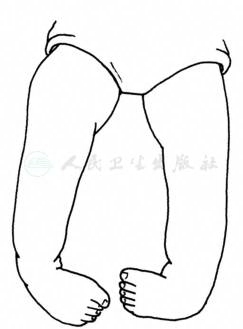

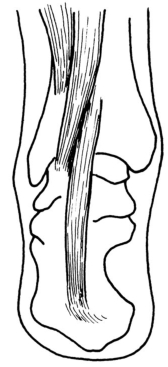

先天性马蹄内翻畸形的发病率为1/1000以上,占足部先天性畸形的77%~85%。男性发病率略高于女性,约(2~3)∶1,近一半患者为双侧。部分患者可伴有其他部位畸形,如先天性髋脱位、并指(趾)、多指(趾)、脊柱裂等。本病可能是先天性多发性关节挛缩的一部分,也可能是先天性脊柱裂引起。畸形易于发现(图1),因此均能得到及时治疗。但在治疗过程中必须与家属说明治疗需要坚持,不能半途而废。同时应长期随访直到发育成熟(约14岁),否则会因部分复发而有残留畸形。

图1 先天性马蹄内翻足畸形

病因尚不明。有不少假说,如胚胎发育畸形、遗传、胎儿体位、环境及神经系统异常等因素。胎儿足在胚胎内发育过程中是由马蹄、内收、内翻位逐步地向正常位发展的。胚胎4周时出现脚胚,2个月形成足形并呈内收、下垂位,3个月后足下垂逐渐减轻,4个月足逐渐旋前、背伸。若3~4个月时发育受到影响,则足将维持在马蹄内翻的位置,产生畸形。Wynne-Davis及Cowell等从遗传角度进行了144例的家系调查发现,有病患的家族发病率高达2.9%,是正常人群的20余倍。该病为常染色体显性遗传,近年的研究结果显示基因CASP10变异与马蹄内翻足发病有关。Dunn认为畸形是由于胎儿在子宫内遭受压迫,使足前部被压在内收、旋后及下垂位。Stewar观察到夏威夷群岛的日裔居民习惯于采取足内翻坐位,其发病率较高,这可能与在坐位下,子宫内胎儿易受压而使发病率高。还有可能与维生素缺乏、缺氧、中毒等因素有关。Hüter提出马蹄内翻足是胚胎发育期某一阶段足发育受阻滞的结果。Moore发现神经系统异常,如脊髓神经发育不全、脑脊膜膨出等可导致马蹄内翻畸形。同时,马蹄内翻畸形也可能是各种因素综合的结果。

本病包含四部分畸形:前足内收内旋、后足内翻、踝关节下垂、胫骨内旋。病理表现为不同程度的骨畸形和软组织挛缩纤维化。随着畸形的发展,外翻肌肉因长时间处于被动牵拉状态,肌力及其外翻牵拉力减弱,内侧韧带挛缩,外侧韧带松弛,渐产生固定的骨关节畸形,最终导致马蹄内翻足。

骨的改变主要在跗骨,尤以距骨的变化最为明显。正常足的距骨体与其头颈部的纵轴互成150°~155°角,畸形时则成115°~120°角,从而使距骨头部的距舟关节面从朝向前方变为朝向内跖面。从侧位观,距骨纵轴从外上方转向下方,致使跟骨也有同样的转向及内侧旋转。距骨相对胫骨则呈跖屈位。跟骨的外形不变,但因随距骨的变位而呈下垂内旋位,使跟骨成凹面向内侧的弓形。跟骨后外侧与外踝后侧,载距突与内踝尖端相接触。舟状骨较正常为小,并稍向内方移位,在距骨头内侧形成关节面造成内收畸形。其他诸骨如楔骨、骰骨等,在早期均无畸形改变。在继续发育过程中,骨在受压力小的部位发育旺盛,而在受压力大的部位则发育受阻,逐渐形成骨性畸形。

软组织的变化目前多认为是继发的,随着年龄的增长,皮肤、肌肉、韧带、关节囊、血管、神经等组织相继出现不同程度的变化。足内侧软组织即三角韧带、距舟韧带、跟舟韧带、胫后肌、趾长屈肌及𧿹长屈肌等出现挛缩或短缩;足背部及外侧的肌肉、韧带松弛;踝关节及距跟关节后侧关节囊、跟腓韧带、后距腓韧带及小腿三头肌发生短缩或挛缩;足底部距跟间韧带、跖腱膜、足外展肌、趾短屈肌及小趾外展肌短缩。

早在Hippokrates时代,即有用手法矫正及绷带固定的治疗方法,以后有做跟腱皮下切断术来矫形的。16世纪开始有人用暴力矫正法,这种一次性机械的矫正方法,至今仍被采用。但这种方法引起的软组织损伤,使局部出血、纤维化、瘢痕挛缩,所造成的后果甚为严重,因此大多数学者反对。1930年Kite报道逐次石膏楔形切除的矫正方法,至今仍不失为最佳的非手术治疗方法。近年来对非手术治疗失败、年龄超过3~5岁以及短肥型马蹄内翻足畸形的病例均主张采用手术治疗。

1.非手术治疗

适用于新生儿、幼儿期患者。其方法繁多,如手法矫正结合胶布固定、石膏逐步矫形、石膏楔形切开逐步矫形(Kite法)、Dennis·Browne夹板法等。不论何种方法,其治疗原则相似,即治疗越早效果越佳,在新生儿期即需开始治疗。治疗要持之以恒,长期观察。

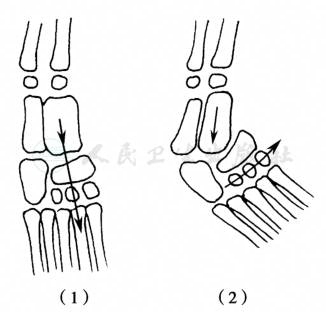

矫形步骤应该是先矫正内收,后矫正内翻,最后矫正马蹄畸形。因为内收畸形未予矫正时,舟状骨位于距骨头的内侧,矫正后则位于距骨前方,此时其前后足的负重线在同一直线上,使畸形不易再复发(图4),

图4 先天性马蹄内翻内收畸形矫正前后的负重线

(1)矫正后;(2)矫正前

而在内收畸形未矫正时,其负重线和肌肉力线不在正常位,此时先矫正内翻畸形可因胫前、后肌的牵拉使内翻及内收畸形的矫正均发生困难。过度矫正内收畸形可使舟状骨移位于距骨的外侧,从而产生平足症。如不先矫正内翻畸形而先矫正马蹄畸形,此时约有一半的距骨在跟骨的前上方(在矫形过程中距骨逐步向后,跟骨向前移动至正常位),同时胫后肌、腓肠肌的牵拉使踝关节不能背屈,背屈的应力则集中在中跗关节而产生舟底(摇椅)足,使距、跟及跗骨关节粘连形成顽固畸形。医务人员及家属均应坚持治疗,并做好长期随访,千万不能半途而废。

改良Kite法:即逐步石膏楔形切除法。在畸形足部先上一石膏靴,待干后在跗骨部作楔形石膏切除(图5),然后合拢楔形空隙,用石膏加固,于内翻马蹄位作短腿石膏固定。如为短肥型者,则做屈膝长腿石膏固定。每周做楔形石膏切除矫形,多次逐步矫正畸形,一般楔形切除1~2次后,就需更换石膏,经4~6次后即可矫正内收畸形。

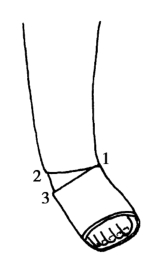

图5 跗骨部楔形石膏切除

1.舟状骨处 2.跟骨前缘 3.跖骨前缘

同样先作一石膏靴,凝固后在外踝部切去部分石膏(使在外踝呈鞋状)。握住整个石膏靴尽量外翻(用力要柔和),在此位置上用上述的短腿石膏或长腿石膏固定。每周在外踝部作石膏楔形切除1次(图6),一般经4~6次后便可矫正内翻畸形。在上述内收、内翻畸形矫正以后,在手术室作跟腱皮下切断术,术后上一石膏靴,切除其踝部足背石膏(图7),然后用一木板将踝关节背屈外翻(以防止舟底足的产生)用短或长腿石膏固定,4周后换石膏固定于中立位,治疗便告结束。此后必须作定期随访,如有复发现象则再用石膏矫形。一般4周左右即可矫正。如不及时随访与处理,可因畸形复发而残留畸形。

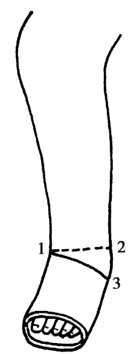

图6 内翻畸形矫正的楔形石膏切除

1.内踝 2.外侧关节间隙 3.跟骨侧面中线处

图7 马蹄畸形矫正石膏靴的楔形切除

1.石膏靴 2.石膏切除处

2.手术治疗

适用于非手术治疗失败或年龄较大的患者。手术方法很多,可分为软组织松解、肌腱移位及骨手术三种。

(1)软组织松解术

适用于3~7岁患儿。手术时必须将畸形完全矫正,不能将残留的畸形寄托于术后的石膏矫正。手术名目繁多,下面介绍几种手术方法:

1)内收畸形的矫正手术:可作跖跗关节囊切开术(Heyman法)。足背做一横向的弧形切口,或做2~3个纵向小切口。暴露第一至五跖跗关节,将内、外、前方的关节囊切开,矫正内收畸形。用短腿石膏固定前足于矫正位3个月。

2)内翻畸形的矫正手术:可做足内侧松解术,Ober法与Brockman法最为常用。本文介绍Ober法,在内踝处胫骨下端至舟楔关节做弧形切口,暴露胫骨下端和内踝。于内踝上方做倒Y形切开骨膜,将骨膜连同三角韧带向下翻转,同时将其周围软组织与踝部剥离,并继续沿距骨、跟骨、跟距关节、距舟关节剥离,切断跟距韧带。术中可将神经血管束和肌腱牵开,在必要时可Z形切断肌腱,后再缝接,也可切断跟距骨间韧带。畸形矫正后用石膏固定8周。

3)马蹄畸形的矫正可做跟腱延长术。如有跟腱止点内移畸形者,在做跟腱延长时可同时做移位缝合(图8)。

(2)肌腱移位术

在复发病例中畸形易用手法矫正,如因肌力不平衡而致畸形复发者,可按小儿麻痹后遗症的治疗原则进行手术。

(3)骨手术

跟骨截骨术适用于3~8岁有足后部内翻畸形者。截骨方式有撑开或闭合性两种,即在跟骨内侧切开后填入一楔形骨块称撑开法;而于跟骨外侧做一楔形骨块切除,后将截骨端合拢称闭合法。

图8 跟腱延长和移位缝合

(4)关节融合术

适用于12足岁以上伴有骨性畸形者。常用的有距舟、跟距关节融合及三关节(距舟、跟骰、跟距关节)融合。

上述各种方法,必须根据患者的年龄、畸形的程度以及医师的经验和技术水平来选择最合适的方法。治疗不当可产生各种并发症。

3.治疗中常见的并发症

(1)皮肤压迫性溃疡

由于石膏过紧或矫形时压点太重所致。

(2)平顶距骨(flat top talus)

常由于强力的背伸,使距骨卡压在踝关节内,产生“轧胡桃”样挤压动作而形成平顶距骨。因此在治疗过程中马蹄畸形的矫正不能用暴力,必要时可先做后侧软组织松解术。

(3)舟底(摇椅)足畸形(rocker-bottom foot)

由于对僵硬的跖屈畸形行强力背伸矫正时导致。短肥型患者的跟骨小,因此在背伸时不能摸清后跟,使背伸的作用力不在踝关节而在中跗关节,使足纵弓反屈,形成舟底足。预防方法为:①内收内翻畸形未矫正前,决不矫正马蹄畸形;②跟腱太紧时必须先作跟腱延长或皮下切断术后再作手法矫正马蹄;③矫正马蹄畸形时应采用两步石膏法。一旦发现舟底足畸形,应立即用石膏固定在马蹄位,并尽早做跟腱延长术。

(4)平足外翻畸形

一般在过度矫正后晚期,尤其是开始步行后或手术矫枉过正后产生。轻度者不必处理,严重者应穿矫形鞋或应用支架。

(5)骨折

常见于胫腓骨远端,一般由于矫形中用力过猛所致,应予避免。