英文名称 :lumbar disc herniation

在椎间盘突出症中,腰椎间盘突出症最为常见。调查资料表明,胸椎间盘突出症,仅占椎间盘突出症总例数的0.2%~4%,而腰椎间盘突出症占90%左右。

腰椎间盘突出症系指因椎间盘变性,纤维环破裂,髓核突出而刺激或压迫神经根、马尾神经所表现出的一种综合病症,也是腰腿痛最常见的原因之一。

腰椎间盘突出症多发生在L4/5和L5/S1,在此间隙的发生占90%~96%,多个间隙同时发病者仅占5%~22%。患病的年龄多在20~50岁,约占80%,20岁以下的发病者仅有6%,有人统计500例的腰腿痛的病人中,腰椎间盘突出症占18.6%。

1.间盘退行性变

椎间盘退行性变是多种因素、多种基因控制的结果。它是构成椎间盘突出症的基本因素随着年龄的增长,髓核和纤维环含水量减少,原纤维变性及胶原纤维沉积增加,髓核失去弹性,纤维环退变。间盘这种退行性变,在外力压力之下,即刻发生破裂,导致间盘突出。

2.过度负荷

体力劳动者和举重运动员,因过度负荷,容易造成椎间盘过早的退变。当人体负重100kg时,正常的椎间盘间隙变窄1.0mm,向侧方膨出0.5mm;而当椎间盘退变时,负荷同样重量,则椎间盘压缩1.5~2.0mm,向侧方膨出1.0mm。当过度的腰部负荷时,例如弯腰提取重物,椎间盘内压增加,则容易造成纤维环破裂。

3.急性损伤

积累性损伤是椎间盘变性的主要诱发因素,例如反复弯腰、强力的扭动作,最容易损伤椎间盘。急性损伤,例如腰背扭伤,可造成椎间盘内终板破裂,使髓核突入椎体内。

4.长期震动

汽车和拖拉机驾驶员在驾驶过程中,长期处于坐位及颠簸状态,腰间盘承受的压力较大。长期反复的椎间盘压力增高,可加速椎间盘的退变或突出。

5.遗传因素

临床研究发现,小于20岁的青少年病人,约32%有遗传家史;有色人种的患病率较低。

6.妊娠

妊娠期间盆腔、下腰部各组织结构松弛,而且腰骶部又承受更大的重力,这必然增加椎间盘的压力和损伤的机会。

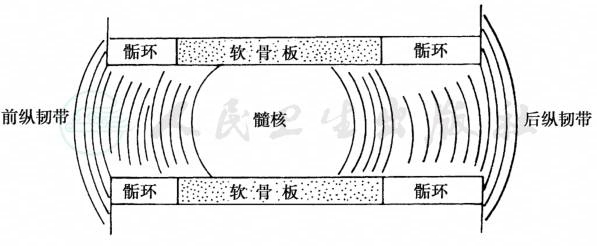

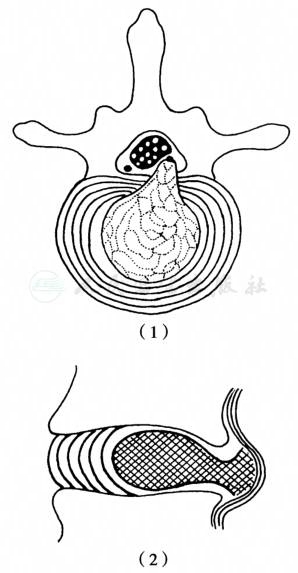

椎间盘由纤维环、髓核及上下椎体的透明软骨板组成(图1)。

图1 椎间盘及其周围组织

髓核毗邻软骨板、外围的纤维环纤维与骺环连接,前侧较多,并与椎体相接。骺纤维从一个骺环至另一骺环,而软骨纤维则从一个软骨板至另一软骨板。纤维环的前纤维由强大的前纵韧带加固,而后纤维则由较弱的后纵韧带加固。

引自:实用外科学(全2册).第4版.ISBN:978-7-117-23988-2.主编:

1.纤维环

由含胶原纤维束的纤维软骨组成,位于髓核的四周,纤维排列成同心的环层,环的纤维在椎体间斜行,每一环层的纤维与其邻层纤维的斜行方向相反,交叉成角,这样有利于脊柱能在各方向都有较大范围的活动,但同时又限制了脊柱的过度旋转。接近中央的纤维环板层,由软骨板起始向外斜行,绕过髓核又向中心而止于对侧的软骨板,使髓核呈椭圆形。最外层的纤维与前、后纵韧带相融合。纤维环的周边部纤维,越过软骨板的边缘进入椎体的骨质内称为Sharpey纤维。深部纤维止于椎间盘两端的软骨板。因此椎间盘与椎体连结坚固,在正常情况下不可能有滑动。纤维环的前侧及两侧较厚,后侧相对薄。前方还有坚强宽阔的前纵韧带加强,后方的后纵韧带较窄且薄,故髓核较易向后方,特别是后外方突出。

2.髓核

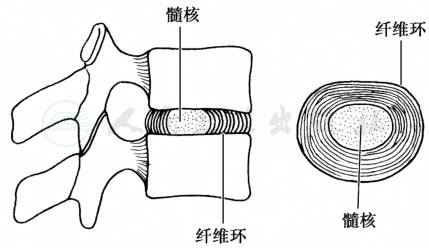

是一种胶样物质,为纤维环和软骨板包绕。髓核中含有黏多糖蛋白复合体、硫酸软骨素和大量的水分。含水量高达70%~90%,但随年龄而减少。新生儿占88%,成年人为70%。髓核的含水量一日之中随着承受的压力的改变亦有变化。髓核不在椎间盘的中央而偏于椎间盘的后方(图2)。

图2 椎间盘的解剖

引自:实用外科学(全2册).第4版.ISBN:978-7-117-23988-2.主编:

3.透明软骨板

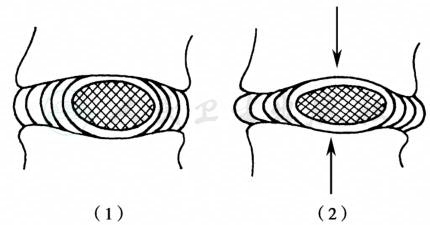

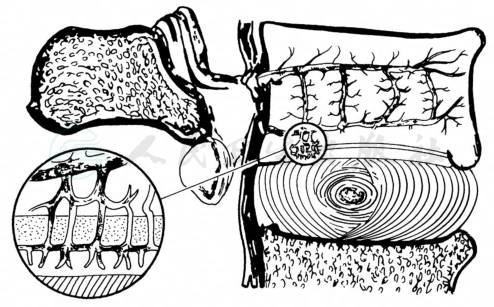

与椎体高度的增长有关,它有防止髓核突入椎体松质骨的作用,椎间盘除了上述的连结作用外更重要的是有吸收振荡作用以及使脊柱富有弹性。髓核因含有大量水分而不能被压缩,在脊柱活动时髓核在纤维环内变形及稍许移动(图3)。椎间盘即使在不负重的情况下也是承受压力的,这是由于椎间韧带和纤维环所施予的,在平卧时腰部髓核大约受到13.5kg压力,直立时则为13.5kg加上其平面上躯干重量的总和。在身体活动或负重时,压力可达数百公斤。髓核还具有一定的渗透能力,在白天由于劳动或体重压力使髓核内液体外渗,夜间平卧后液体又渗入髓核,所以人在清晨起床时要比睡前高1.25cm左右。椎间盘在胎儿期有血供,但营养血管在8个月时就开始闭塞,到20岁时已完全闭塞,椎间盘的营养主要依赖椎体血管和组织液渗透,这也可能是椎间盘易发生退行性变的原因(图4)。

图3 椎间盘的纤维环和髓核均富有弹性,可受压变形

(1)正常情况;(2)在承受压力时,纤维环可延展而髓核可成扁平状态,从而起了缓冲振荡的作用。待压力消失时,又可恢复原状。

引自:实用外科学(全2册).第4版.ISBN:978-7-117-23988-2.主编:

图4 椎间盘的血供

血管穿过软骨下骨及钙化的软骨板至纤维环。

引自:实用外科学(全2册).第4版.ISBN:978-7-117-23988-2.主编:

椎间盘在出生后继续发育,大约至20岁达顶峰,以后逐渐开始退行性变。髓核逐渐为纤维组织和软骨细胞所代替,液体含量逐渐减少。椎间盘开始变性的年龄各人不一,有人稍晚一些,但常在脊柱主要负重部位改变明显,进展也快。最后髓核可完全为纤维组织和软骨细胞所替代,椎间盘高度减少。纤维环发育到20岁左右也终止了,开始变性的时间可能较髓核更早一些。纤维环虽甚坚固,但在剧烈运动时可引起邻层纤维在交叉处的互相摩擦,以致有纤维变性和透明变性,最后可致纤维环破裂,并可在纤维层间发生向心性的裂缝,此种裂缝一般多在纤维环的后外侧,髓核即可由裂缝突出(图5)。到40岁以上,纤维环的变性更为明显。在软骨板上有残留的从椎体进入椎间盘的血管管道,为一薄弱部,椎间盘物质亦可通过此管道突入椎体内,这就是Schmorl结节的由来。在椎间盘组织发生退行性变的基础上,如果再受到不平衡的应力,就可以使纤维环在薄弱点上破裂,髓核由破裂处较均匀膨出,临床上称为膨隆。如再进一步突出就称为疝出或脱出,髓核的突出部分和碎裂的纤维环突入椎管内,压迫相应的神经根、圆锥等,就会产生严重的症状。在腰椎间盘突然或连续地受到压力的情况下都可以发生突出。如弯腰搬重物、拾举重物时与其他人配合不好,腰部扭转幅度过大,摔倒时臀部坐地等。真正由于腰部直接外伤而引起者并不多见,但洗脸、洗衣服,甚至咳嗽、打喷嚏而发病者倒不少见。大约有30%患者的原因不清楚。年轻人的髓核处于半液体状态时,突出的组织可以被吸收,症状也随之缓解。但如突出的组织为已有透明软骨或纤维软骨样变的髓核,不能被吸收而长期压迫神经根,症状就持久不退。继而在神经根周围产生粘连,此时即使突出物最后被吸收,也往往遗留疼痛。椎间盘的变性,椎体间关节本身的不稳定,再加上椎间盘高度减小所造成前后纵韧带的松弛,后关节的结构亦发生变化。在腰部活动时,椎体会经常发生前后方的移动,椎体边缘及小关节突均会产生骨赘,黄韧带肥厚等。这些变化本身,也可以对神经根产生压迫作用,因此到后期患者引起症状的原因就非单一的了。腰椎间盘突出大多为单侧性,但亦有少数人为双侧性,有时为中央突出同时压迫两侧神经根。因突出物位置不同,产生的临床症状也有差异,由于神经根从硬膜囊发出后要下行一个节段才从椎间孔穿出,故腰4~5椎间盘突出所压迫的为腰5神经根,而腰5~骶1椎间盘突出压迫的是骶1神经根。

图5 腰椎间盘突出症

(1)腰4~5椎间盘突出症椎间盘及椎管横剖面示意图,图中可见纤维环已部分破裂。髓核突出后,在椎管内、硬膜外压迫脊神经根;(2)椎间盘后部纤维环破裂,髓核突出,侧面示意图。

引自:实用外科学(全2册).第4版.ISBN:978-7-117-23988-2.主编:

有关突出椎间盘压迫神经根引起疼痛的机制目前主要的理论有三种:①机械压迫学说:机械压迫神经根是引起腰背痛、坐骨神经痛的主要原因,受压迫的神经根处于牵张状态易致损伤,神经功能障碍逐渐加剧;②化学性神经根炎学说:椎间盘变性、纤维环薄弱破裂后,髓核从破口处溢出,沿椎间盘和神经根之间的通道扩散,神经根又无束膜化学屏障,髓核的蛋白多糖对神经根有强烈的化学刺激,激活纤维环、后纵韧带中的伤害感受器,因而产生化学性神经根炎;③椎间盘自身免疫学说:椎间盘髓核组织是体内最大的、无血管的封闭组织,与周围循环毫无接触。因此,人体髓核组织被排除在机体免疫机制之外,当椎间盘退变、髓核突出时,髓核中的多糖蛋白成为抗原,暴露的抗原与机体中的抗体结合,产生免疫反应。

从病理类型及其转归来看,国际腰椎研究会(ISSLS)和美国矫形外科学会(AAOS)提出腰椎间盘突出6型分类法:

(1)退变型(degeneration):周围纤维环发生退变,向四周轻度扩大,髓核变扁,纤维环膨出,临床无明显症状。

(2)膨出型(bulging):纤维环内层部分破裂,中层及外层纤维环向局部膨出。临床出现腰痛及酸胀感。

(3)突出型(protrusion):纤维环内、中层完全破裂,外层部分破裂。髓核内压力增高,顶起外层部分纤维环和后纵韧带,形成突起。

(4)脱出型(后纵韧带下型)(subligamentous extrusion):纤维环全层破裂,髓核从破裂处脱出顶起后纵韧带形成局部突起。

(5)脱出型(后纵韧带后型)(transligamentous extrusion):全层纤维环及后纵韧带全部破裂达硬膜囊外。

(6)游离型(sequestration):脱出物穿破后纵韧带,从椎间隙平面向下或向上游离或完全离开破裂口,进入椎管内。

其中膨出型行保守疗法;突出型一般行保守治疗,但有脱出及游离的危险;脱出型(后纵韧带下、后纵韧带后)及游离型均属于破裂型,保守治疗效果较差,多需手术治疗。

1.常规X线检查

其目的在于:①除外脊柱的其他病变如结核、肿瘤等;②观察有无椎间盘病变的间接征象,如脊柱侧弯、椎间隙变窄、椎间盘和韧带钙化、椎体及小关节突退行性变,以及有无椎体滑脱等。由于椎间盘不显影,故从平片上并不能诊断有无椎间盘破裂及髓核突出,尚需做其他方法检查。

2.造影

包括:①脊髓造影:先行腰椎硬膜下穿刺,待穿刺成功后缓慢向硬膜下注入水溶性的造影剂,然后在X线机下动态观察并拍摄正、侧、斜位片。如为椎间盘突出,可发现相应神经根袖缺如等表现。因为是有创性检查,现已少用。②髓核造影:从观察造影剂是否外漏从而判断纤维环、髓核有无破裂、突出,诊断率高达68.9%~91%。③硬膜外造影:将造影剂注入硬膜外,观察硬膜外腔轮廓及神经根走向,诊断率高达98.2%~100%。但以上均为有创性检查,而且存在造影剂过敏风险,目前较少应用。

3.CT

广泛应用于脊柱外科,患者无痛苦,显影清晰。椎间盘及髓核突出以及与神经根的关系显影清晰。CT具有以下特点:①直接显示突出物,这是各种造影无法相比;②直接显示硬膜囊、神经根袖受压、变形和移位的征象;③直接显示黄韧带肥厚、椎体及小关节骨赘、侧隐窝狭窄等;④对于极外侧型突出的诊断明显优于造影,同时对术后腰椎间盘突出复发、粘连及椎间隙感染也有一定诊断价值。

4.磁共振成像(MRI)

对软组织的分辨率高,整体观强。MRI对诊断椎间盘突出有重要意义,通过不同层面的矢状像及椎间盘轴位像可以观察病变椎间盘形态及其所占椎管内的位置。此外,还可以了解椎间盘退变、椎管狭窄、马尾肿瘤等。对术后腰椎间盘突出复发、粘连及椎间隙感染的诊断优于CT,但对骨性组织显示不如CT(图10)。

图10 L4~5椎间隙狭窄、椎间盘向右后侧突出、压迫右侧L5神经根

引自:实用外科学(全2册).第4版.ISBN:978-7-117-23988-2.主编:

椎间盘髓核突出后,可以逐渐萎缩及吸收,纤维环的破损部亦可由纤维组织修复代替。这样,神经根所受的压力也就减轻,症状逐渐缓解,因而初次发作者往往经非手术治疗可以治愈。但由于纤维环上的缺损虽被修补,总是个薄弱环节,一旦再受到损伤,盘内压力增高,就可以再发生突出。症状可反复,而且越来越重,周期越来越短。有些初次突出严重者,对神经根压力大,症状可以严重到患者难以忍受的程度。另一些患者由于突出物所造成的硬膜外腔与神经根的粘连,使症状始终不能完全消失。凡此种种,使椎间盘突出症的治疗方法多样化,疗效也不一致,意见分歧。

1.非手术治疗

(1)绝对卧床休息

是最简单、有效的疗法。强调绝对卧床,即进食及排便均不应离开病床。髋和膝关节可略屈曲以减少椎间盘内的压力,同时可减少对神经根的压力。大部分初次发作的患者可以在3周内症状得到缓解。

(2)药物

使用脱水剂、激素类药,主要是使受压的神经根水肿消退,减轻炎症反应。也可使用一些对症的止痛药物。

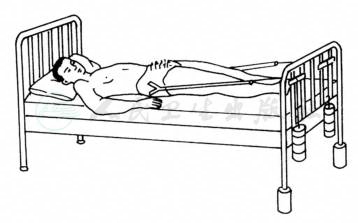

(3)骨盆牵引(图11)

牵引的目的是希望使椎间盘的破裂口张大,让突出的髓核能够回纳。但事实上破裂口既小又不规则,突出的髓核破碎,回纳不太可能。因此,其治疗作用是牵引使椎间盘内的压力降低,减少了对神经根的刺激和卧床休息的缘故。主要适用于年龄较轻、首次发作或急性发作的患者。

图11 骨盆牵引法

引自:实用外科学(全2册).第4版.ISBN:978-7-117-23988-2.主编:

(4)推拿和按摩治疗

其治疗机制可能是使髓核回纳或改变突出物与神经根的位置关系,减轻或消除对神经根的压迫,但目前尚未能证实。方法是让患者侧卧,医师一手放在患者肩部,另一手放在髂骨嵴上,将肩后扳,同时将髂骨推向前。用稳力突然扭转腰部,常可闻到腰部有响声,症状常可戏剧性地缓解。对急性患者,可进行按摩。有人报道在全麻下进行所谓大推拿法,虽有一定的疗效,但由于麻醉使肌肉完全放松,用力不当会造成不必要的损伤,反而加重症状甚至发生马尾神经麻痹等,因此一般不予推荐。在症状经非手术治疗得到缓解后,应佩戴腰围2~3周,保护腰部勿使再受伤,然后进行腰背锻炼。

2.手术治疗

手术的适应证:①腰椎间盘突出症病史超过半年,经正规非手术治疗无效者;②非手术治疗虽有效但发作频繁影响生活及工作者;③首次发作症状严重,尤以下肢症状为主者,患者难以忍受,止痛剂亦不能缓解者;④出现鞍区感觉障碍,排尿困难等马尾症状者;⑤合并有严重的腰椎管狭窄、峡部不连及腰椎滑脱、节段性不稳定者;⑥影像学检查证实有腰椎间盘明显突出者。

笔者不主张长期进行推拿和按摩治疗,其原因是可以造成神经根周围粘连。神经根受压迫过久会发生变性以及可使椎板及黄韧带增厚而导致医源性椎管狭窄症。因此,如非手术治疗无效应及时进行手术。

手术方法有微创手术和传统手术两种。

(1)微创手术

微创手术与传统的外科手术相比具有创伤小、恢复快、硬膜外粘连少及不破坏稳定性等优点。常用的方法有经皮化学溶核术(CN)、经皮腰椎间盘切除术(PMLD)、经皮腰椎间盘自动切除术(APLD)、经皮腰椎间盘激光切除术(PLLD)和内镜下腰椎间盘切除术(PELD)及腹腔镜下腰椎间盘切除术(LLD)。除PELD外,一般认为经皮治疗腰椎间盘突出症的主要原理是“压力外泄”,使因为轴向载荷致椎间盘压内升高而产生的突出得到回纳,从而缓解对神经组织的压迫和刺激。手术的适应证比较严格,主要为:不伴有腰痛的单侧下肢疼痛;直腿抬高试验阳性;有典型的神经损害。此外,影像学检查是病例选择的最重要依据,主要为MRI、CT、椎间盘造影等。对于游离型或脱垂型的腰椎间盘突出症,或伴椎管狭窄、侧隐窝狭窄、腰椎滑脱等患者不适合。微创手术存在的问题是:①操作盲目,去除多少椎间盘组织才可以使突出的间盘回纳难以确认;②已压迫神经根的突出间盘是否可以回纳至今未能证明;③去除过多的髓核组织后导致椎间隙狭窄,脊柱稳定性下降和骨质增生。

微创手术的方法有:

1)化学溶核术(CN)

将能使软骨溶解的酶直接注入椎间盘内,以破坏髓核的亲水特性,软骨黏液蛋白被分解,产生黏多糖酸由尿排出,使椎间盘内压力得到降低。常用的是木瓜蛋白酶(chymopapain)。因操作简单,在国外已广泛应用,而且疗效可达70%~80%。如溶核失败,仍可进行手术,也适用于手术失败病例。但操作上存在危险,并发症多,许多患者术后会出现剧烈腰痛、蛛网膜炎及截瘫,甚至极少数患者因过敏反应而致死亡。目前已较少应用。

2)经皮腰椎间盘切除术(PMLD)、经皮腰椎间盘自动切除术(APLD)、经皮腰椎间盘激光切除术(PLLD)

三种方法的操作基本相同。在X线透视定位下,经后外侧入路到椎间盘,在工作套管内用手工或自动化切割器械切碎并取出髓核或用激光烧灼气化椎间盘,使椎间盘内压力得到降低从而缓解症状。

3)内镜直视下腰椎间盘切除术(PELD)

此项技术突破了以往单纯的椎间盘减压概念,使得较彻底切除间盘髓核成为可能,在同样微创的条件下明显优于经皮穿刺腰间盘切吸术,提高了微创技术的实用性和准确性。一般在X线透视定位下旁侧入路,逐步放置5mm管径的工作套管,在内镜监视下,可选择性地切除椎间盘后1/3髓核组织及膨出的纤维组织。近来已有20mm管径的工作套管,在监视器观察下于黄韧带及上下椎板间开窗,摘除突出的间盘髓核组织。尤其适合脱垂型的椎间盘突出,并可进行椎间孔扩大成形。

4)腹腔镜直视下腰椎间盘切除术(LLD)

在全身麻醉和气腹条件下,自耻骨联合上正中或两侧腹直肌旁作皮肤入路,在腹腔内从中线逐层切开腹膜后结构,同时在透视条件下定位L5、S1间隙,用激光及常规器械自椎间盘前进入椎间隙,在腹腔镜的监视下,切除髓核组织,直达后纵韧带。与其他经皮手术相比,LLD可切除更多的椎间盘组织,能做到较彻底的减压。但对于脱垂型、游离型及椎管或神经根管狭窄者,此方法不合适。

(2)传统手术

目的在于摘除突出的髓核,消除对神经根的压迫,尽可能保持脊柱的稳定性。

1)手术方法

可从后路“开窗”进入椎管,也可做半椎板或全椎板切除显露突出椎间盘。三种方法各有优缺点,椎板切除越少,对脊柱的稳定性影响越少,但如果暴露的范围过小,将难以彻底切除突出物,甚至可能使突出物不被发现而遗漏。一般认为如果不切除小关节突,对脊柱的稳定性影响不大,可以通过手术后腰肌锻炼来弥补,但如手术中为扩大暴露而切除了小关节突,必须加做横突间融合术、椎体间融合术或加以内固定维持脊柱稳定性。另外也可经前路(腹膜腔或腹膜外)切除椎间盘,同时可做椎体间融合术或人工椎间盘置换术,对保护脊柱的稳定性有利。前路手术主要缺点是不能看到突出物对神经根的压迫,只能盲目地将椎间盘全部切除,且暴露困难,手术野深以及可能会损伤周围的血管及其他结构,甚至有术后出现性功能障碍的报道,因此不是首选方法。

2)手术的并发症

①硬膜破裂:只需作修补即可,但如缝合不紧密,有发生脑脊液漏的可能。②神经根损伤:大多在分离粘连时所致,一般均可以恢复。少数被刀切断造成严重后果,应当避免。椎间盘手术较精细,要求术者有一定的操作经验,不可贸然进行。③腹膜后血管及肠管损伤:这都是从后路切除突出物时,进刀太深或在抓刮、钳夹时太深所致,文献上已有不少报道,手术时应当注意。

尽管腰椎间盘突出症的手术治疗已有70余年的历史,但无论是微创手术还是传统的开放手术,仍有一部分患者复发或有其他一些并发症。在椎间盘切除手术过程中,髓核应被摘除的程度、切除的多少没有一个很好的尺度。如何防止椎板切除术后硬膜、神经根周围粘连仍是有待解决的难题。融合内固定器械是否会产生塌陷、异物反应、松动、脱位等并发症及对邻近椎间盘的影响都需进一步的探讨。

从理论上讲,人工腰椎间盘置换可以减轻退变性节段不稳的产生,又能保留腰椎的运动功能,且不会加重邻近节段的负荷,是一种理想的、可望替代现有椎间盘切除术达到治疗下腰痛目的的治疗方法。腰椎人工髓核植入物(PDN)于2004年10月已通过了美国FDA及欧共体CE的审核批准进入临床。人工髓核植入术在国外虽已是较成熟的技术,在我国已有数家医院开展此项技术,但国内大多数学者持谨慎态度。文献可见术后发生人工椎间盘移位、人工髓核脱出的报道,因此,应该在严格掌握手术适应证及在严谨、规范的前提下,逐渐地开展这一新技术。

1.建立良好的生活方式,生活有规律,多卧硬板床休息。

2.避免长时间的坐或站立,避免提重物,弯腰时动作要慢。

3.注意保暖,防止受凉。注意保护腰部,佩戴围腰,避免长时间固定姿势不变。避免腰部外伤。

4.肥胖者控制饮食减轻体重。

5.制订康复计划和锻炼项目,锻炼要有计划,指导患者做腰背肌训练。

6.加强自我调整,保持情绪稳定,精神愉悦。

7.调理饮食,戒烟戒酒,增强机体抵抗力。