成骨细胞瘤或称骨母细胞瘤为良性侵袭性病变,组织学结构与骨样骨瘤类似,但肿瘤较大,超过2cm,往往周围无明显反应骨和核心瘤巢。少部分的成骨细胞瘤可表现为明显的侵袭性生长,表现为与良性的成骨细胞瘤明显不同的预后和临床过程,因此在WHO第四版骨肿瘤分类中骨母细胞瘤的生物学行为定位为中间型(局部侵袭性)。大多数患者有患肢疼痛,多为隐痛,服用水杨酸类药物不能缓解。局部可肿胀,有压痛。发生于脊椎者可造成脊柱侧凸、胸背痛、脊神经功能障碍。

成骨细胞瘤占良性骨肿瘤的1%~2%,好发年龄为10~20岁,占70%,男女比为2∶1。多发生于脊椎的横突、棘突(30%~44%),也可蔓延到椎体;其次是长管状骨,多见于股骨及胫骨(29%);手足骨常累及距骨(18%);其他还可见于颅骨、肩胛骨、肋骨、髌骨、颌骨及骨盆。发生于长骨者多位于干骺端或骨端,多不侵犯骨骺。多次复发易恶性变。

肿瘤由血供丰富的结缔组织基质及其中的大量成骨细胞及巨细胞构成,可形成骨样组织及骨组织,血供丰富。组织学与骨样骨瘤难以区分,病灶大于1.5cm时应考虑为成骨细胞瘤。肿瘤周围的骨质硬化较骨样骨瘤少,常呈膨胀样骨质破坏。

1.X线片

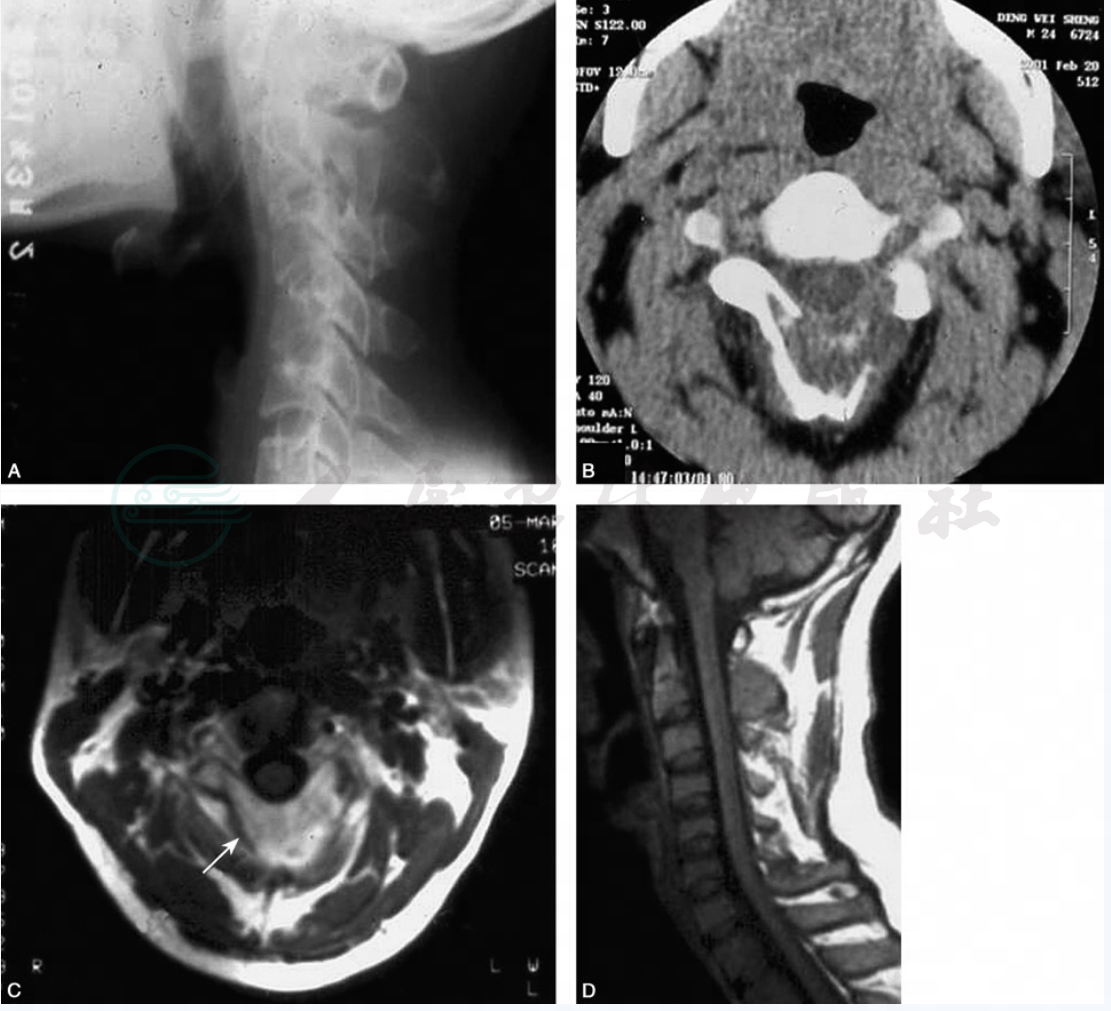

发生于脊柱者,多位于脊椎的横突或棘突(图1A),表现为囊状膨胀性破坏,边缘清楚,破坏区内散在斑片状骨化影。椎体的病变多由附件蔓延所致。

图1 枢椎棘突成骨细胞瘤

A. 颈椎侧位X线片示枢椎棘突呈膨胀性骨质破坏; B. 横断面CT示枢椎棘突骨皮质中断,呈膨胀性骨质破坏,内可见斑片状钙化; C~D. 横断面及矢状面MRI示枢椎膨胀性骨质破坏

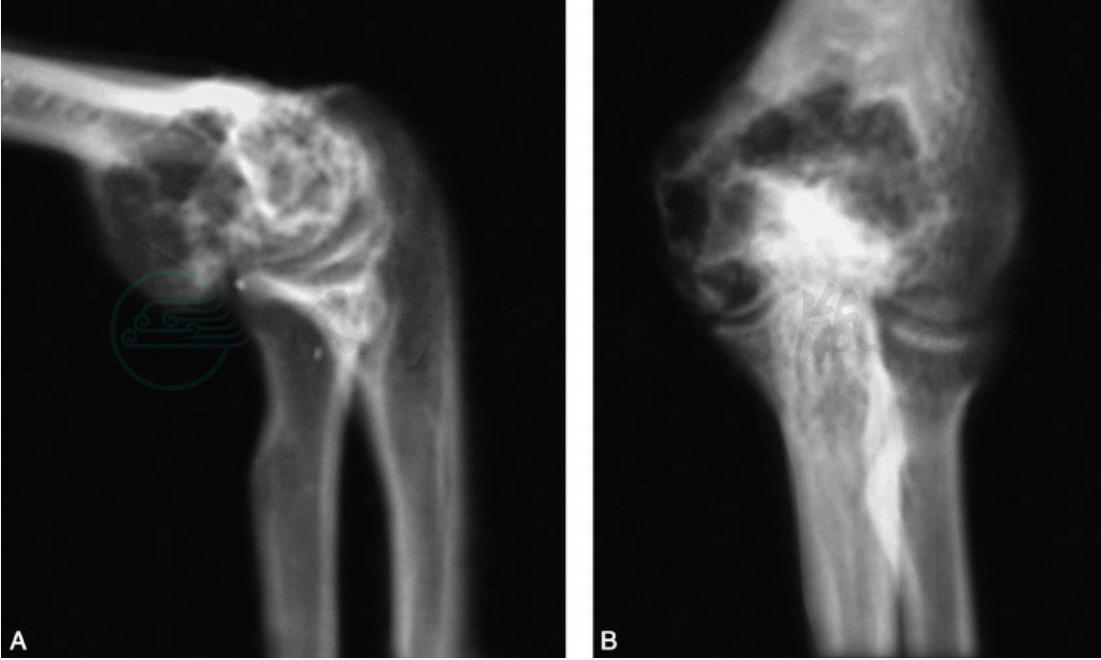

发生于长管状骨者,呈沿骨干长轴走向的椭圆形骨质破坏区,直径约2~10cm,内有斑点状、条索状的骨化或钙化影,随着肿瘤的增长,钙化或骨化逐渐增多(图2)。病灶边缘清楚,有硬化边,硬化范围可广泛,或表现为较薄的硬化环,骨皮质可变薄,破坏,骨膜反应少,少数出现层状骨膜反应(图2)。46%病灶偏心性生长,12%位于髓腔中央,42%位于一侧皮质。

图2 肱骨下端成骨细胞瘤

A~B. 肘关节X线正位片示肱骨下端膨胀性骨质破坏区,骨壳完整,内可见条索状及斑片状钙化、骨化影

2.CT表现

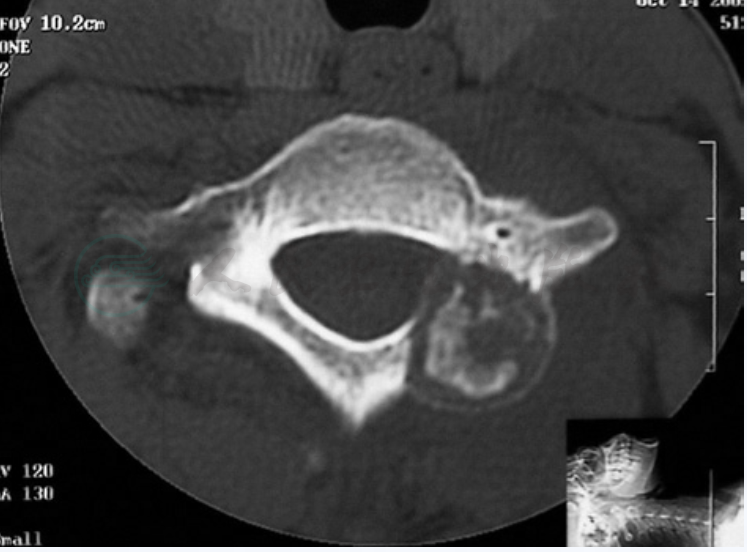

发生于脊柱附件者,因解剖复杂,重叠较多,X线难以显示清楚。CT则可清楚显示病灶,表现为附件呈膨胀性破坏,内有云絮状、不规则的骨化,部分可穿破骨皮质(图1B,图3)。

图3 成骨细胞瘤

颈椎CT平扫左侧椎板可见囊状膨胀性骨破坏,其内可见斑片状骨化影

3.MRI表现

T1WI上,骨样组织为低信号, T2WI为高信号,病灶内的钙化或骨化在各种序列上为低信号。病灶周围如出现范围大的骨质增生硬化,也表现为T1WI和T2WI上的低信号。病灶周围的骨髓及软组织可出现反应性充血水肿,T2WI上为高信号,有时范围较大。MRI可显示椎体附件的病灶向椎管内延伸甚至压迫脊髓,部分病变可穿破骨皮质在软组织内形成肿块,一般肿块较小(图1C~D)。增强后骨样组织血管丰富,呈明显强化,而钙化或骨化、囊变、出血区无强化。软组织充血水肿也可出现轻度强化。

对非甾体抗炎药缓解疼痛的反应没有骨样骨瘤那么明显。成骨细胞瘤很少恶变为骨肉瘤。肿瘤全切可以缓解疼痛且复发率很低。部分切除或者刮除术后会有10%的复发率。