中文别名 :痉挛性瘫痪;Litter病

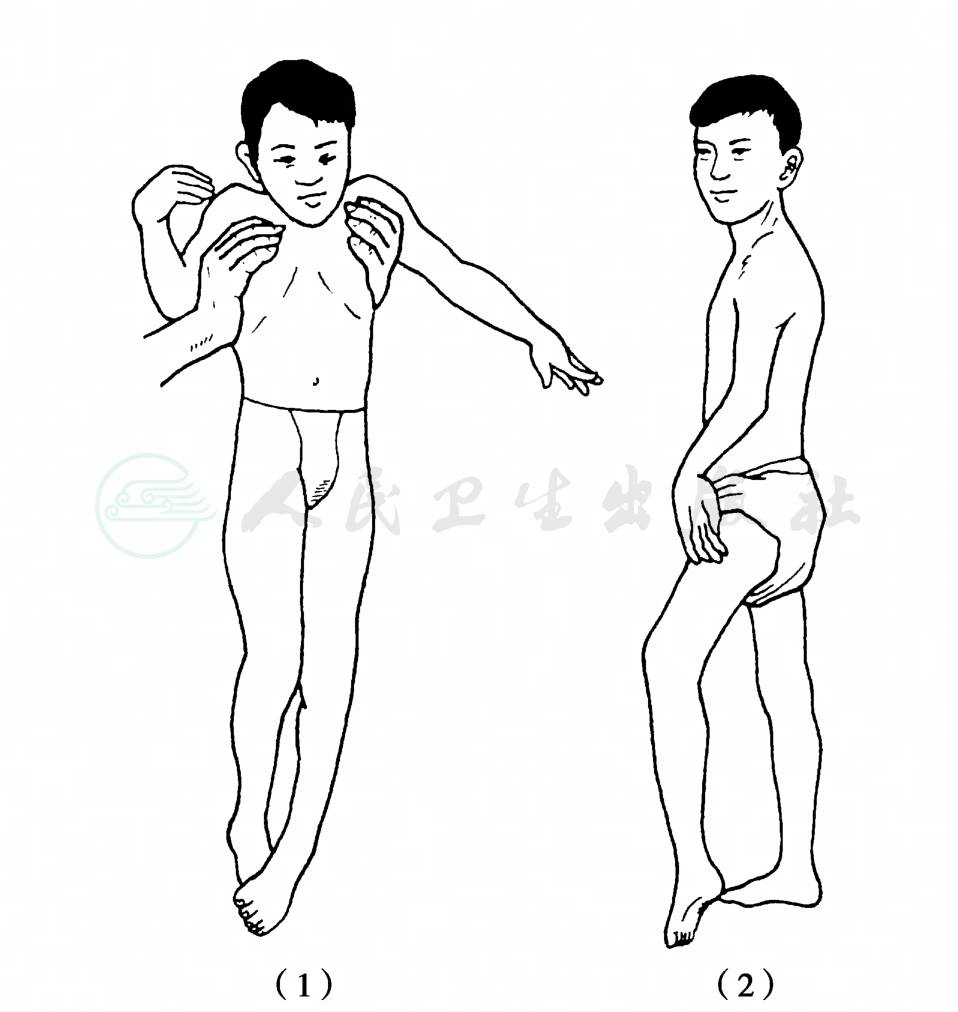

大脑性瘫痪(cerebral palsy)又称痉挛性瘫痪(Litter病),是指成熟大脑的非进行性欠缺或病损所引起的运动和姿势紊乱(图1)。往往患者还伴有智力发育障碍、共济失调、语言困难以及其他方面的缺陷。世界范围内,脑瘫的发病率可为每1000例存活新生儿中占1~7例,平均为3例,尤其是在低出生体重儿和早产儿中,发病率较高,而且在发展中国家,还在不断增长。新生儿护理水平的提高,更多的产伤或产前有缺陷的儿童被挽救,脑瘫患者的人数仍在增加。外科手术仅能对少数患者有效果,主要是痉挛型,对手足徐动型及强直型则不适应。而康复治疗,包括物理治疗、功能锻炼以及语言、职业的训练是主要的治疗方法。

图1 大脑性瘫痪

(1)四肢瘫;(2)偏瘫

凡能造成脑组织损害的任何情况,均可为致病因素(表1)。

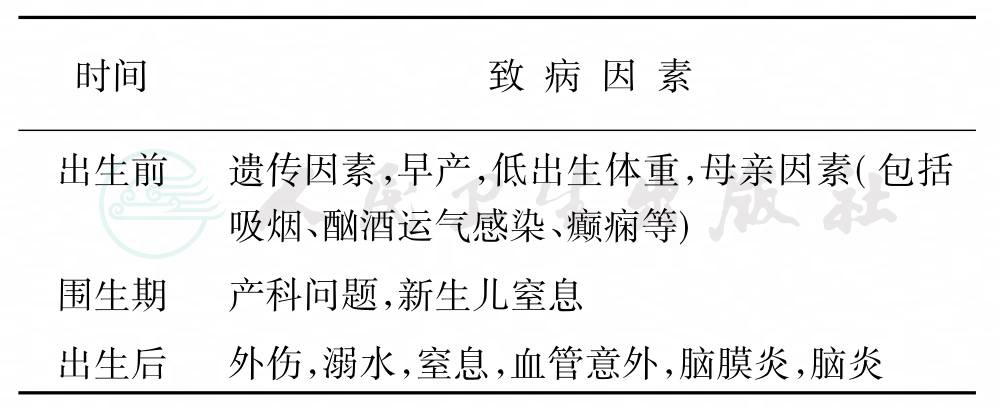

表1 为患儿出生前后的一些致病因素

1.产前因素

先天性脑发育不良,常因母亲在妊娠时患了风疹及其他病毒性感染,特别是在妊娠的头3个月。常伴有其他的先天性异常如白内障、耳聋、先天性心脏病等。引起严重新生儿黄疸的胎儿核红血细胞增多症可以造成脑基底核的损伤,出现核黄疸(kernicterus。妊娠中毒症可使胎儿发生脑内或硬膜下出血;妊娠妇女严重的血压下降,可引起胎儿脑血栓形成;妊娠妇女晕厥发作、巴比妥类药物过量、失血性休克、外伤或烧伤等血压下降均可使胎儿的脑组织受损;营养不良亦可影响胎儿的脑发育。一般说来,先天性因素所致脑性瘫痪者,双侧对称者居多。

2.产时因素

产时原因通常由于不正确应用产钳、难产或产程延长而产生分娩时创伤或缺氧所致。应用产钳强力牵拉胎儿头部可使颈部静脉破裂,造成颅内出血;脑缺氧可因于第二产程第二期不适当地应用镇静或麻醉药所致;脐带绕颈会造成被动性脑充血;胎儿娩出后长时间的窒息及发绀者,均容易发生脑瘫;胎盘破裂及前置胎盘亦可造成胎儿脑损伤。产时最常见的原因是早产。早产易产生脑出血,这是因为早产婴儿的脑血管发育不完全、脆弱,在分娩时从压力较高的子宫内突然娩出至体外空气中,压力变化较大而致血管破裂。早产婴对窒息也特别敏感。诞生时体重低于2265克,脑瘫发生机会较多。

3.产后因素

产后脑瘫最常见的原因是脑炎、脑膜炎、创伤、血管意外和缺氧。由于感染性脑炎而致的脑瘫,常为进行性。但如为继发性脑炎或感染后脑炎(如麻疹后的虚性脑炎)则表现为非进行性,通过治疗,可大部分恢复。高热抽筋等,特别是在出生后的前几个星期内,常可造成脑内出血。目前因感染而发生脑瘫病例数明显下降。据病因统计,分娩时损伤占13%、缺氧占24%,早产占32%、先天性缺陷占11%,产后因素占7%。患者的母亲有1~5次流产史者占30%。

脑部病损的位置决定脑瘫临床类型。引起活动或姿势异常的脑部病损主要有以下四个区域:大脑皮质(痉挛性麻痹)、中脑或脑基底(运动障碍)、小脑(共济失调)、广泛脑部损害(僵硬或混合型)。脑瘫可根据其临床表现分为以下几个类型,对理解病变的部位、症状以及制订治疗计划等均有较大的帮助,现分述如下:

1.痉挛型

最为多见,约占65%。病理改变在大脑皮质运动区,该区的一部分组织被神经胶原所代替并有锥体束变性改变,以偏瘫型多见,也可侵犯躯干与面部肌肉。检查时发现:①肌力减弱:由于肌力减弱的肌肉在肢体上分布不均匀,在收缩时就产生肌力的平衡失调;②痉挛肌肉僵硬,关节的被动运动有抵抗感,伴有腱反射亢进;③随意运动失调及失去控制;④畸形,当痉挛与肌力平衡失调显著时,最终将发展成为固定性的畸形,如肘关节屈曲挛缩,前臂旋前,腕关节屈曲,拇指屈曲内收于掌心,髋关节内收,膝关节屈曲与踝关节马蹄畸形,以致行走时呈典型的“剪刀”步态;⑤智力发育异常。

2.手足徐动症型

表现为肢体或躯干有不自主的蠕动样的肌运动,约占15%。病变部位在纹状体并可累及尾状核、豆状核及苍白球。这种不自主运动可慢可快,常伴有不同程度的肌张力增高,严重者可使说话、咀嚼及吞咽等均发生困难。面部肌肉的不自主收缩,可产生特征性的“鬼脸”。有些患者的智力发育良好,但由于发声肌及表情肌的失控而无法表达。

3.运动失调型

病理变化在小脑,约占5%。患者表现为肌肉无力、肌张力减低、运动失调及易疲劳,有时出现震颤,在静止时消失。患者常有辨距不良(dysmetria)、协同不能(asynergia)及协同困难(dyssynergia),平衡感觉亦可发生紊乱。

4.强直型

约占5%。是由于中枢神经系统运动区广泛的病变所致。一般常因缺氧及分娩时脑组织内少量而弥漫性出血所致,如果强直为持续性的,称为“铅管型”(lead-pipe);如果为断续性的,称“齿轮型”(cogwheel)。有时有角弓反张。

5.震颤型

常见者为手指或足趾的伸屈运动,但也可以影响整个肢体甚至躯干。震颤的节律可快可慢,不自主运动的形式可粗可细,在做随意活动时,震颤频率可以增加。

6.肌张力弛缓型

少见。患者的肌张力及肌力非常低,患者说话音量极低。常仅见嘴唇的动作。

7.混合型

过去认为混合型的脑瘫多见,但事实上并不如此,本型约占10%。患者常兼有痉挛型、手足徐动型及运动失调型的表现,但一般说来总有一种类型较为突出。

随着患儿的发育,瘫痪的类型也可以有所变化,在2~4岁时,主要表现为痉挛型,但生长及成熟后,锥体外系传导的紊乱亦逐步表现出来,有手足徐动症型的表现。这在制订治疗方案时应考虑。

脑瘫的病理变化在脑部。但不少患者的脑组织无结构异常,且其变化与临床表现的严重程度亦常不相符合。病理改变有:①大脑某些部位发育不全;②脑回的瘢痕化和硬化;③脑室旁局限区域软化或囊肿样变;④脑穿通畸形;⑤脑膜下或硬膜下血肿。

脑瘫是不能完全治愈的。其治疗主要在于改善功能,如肌肉训练、语言训练和心理治疗。矫形手术仅能作为一种辅助性的治疗手段,而且在手术前、后均需要不断地进行各种康复治疗。

1.非手术治疗

(1)肌肉训练:肌肉训练的原则是教育患儿使痉挛的肌肉放松,促进某些肌肉的运用以及改善共济运动。进行反复有节律的运动训练是重要的,一步一步训练患儿能穿衣,上厕所及走路。

(2)矫形夹板的应用:为了克服由于肌痉挛所引起的畸形,夹板或石膏是经常应用的工具。首先是逐渐伸展短缩的肌肉,尽可能矫正畸形。必要时可在麻醉下进行矫治,用石膏维持肢体在矫正位约3个月,以后可长期应用可活动的支架或夹板,以防畸形的再发。

(3)支具治疗:支具虽不能纠正畸形,但可以帮助控制无目的的动作和肌张力,改善姿势,防止畸形。例如踝部张力低伴有髋部补偿性张力高时,可配用踝部固定型足踝矫形器。但尚无定型支具可以适应各种病例。

(4)语言训练。

(5)职业训练:当患儿到达一定的年龄、经物理治疗后肌肉的痉挛已有所松解,这时就开始进行职业训练。包括书写、打字以及一些简单的手工劳动。使患者能成为自食其力的劳动者。

(6)药物治疗:药物对脑性瘫痪并无作用,但甲丙氨酯可能对控制震颤有帮助;镇静药物如氯普芬等可抑制患者的过度活动,也对物理治疗的进行有帮助;有时抗癫痫药物亦可以减轻抽搐等症状,但要密切注意用药后是否会加重肌肉不平衡;在神经肌肉连接点用1%的普鲁卡因封闭,使肌肉的痉挛减轻;也可以用5%的水合苯酚在神经支附近作局部封闭治疗,症状缓解率大于90%;有时用3%的苯酚作神经内注射,使神经遭受永久性的破坏,可使1/3的患者的痉挛得到缓解,易于训练。A型肉毒素是一种微生物毒素,以神经毒素和血凝素复合体形式存在,作用于神经肌肉接头,抑制突触前膜乙酰胆碱的释放,引起肌肉松弛,继Scott用于眼科后,已用于治疗脑瘫,适用于2~6岁患儿,10U/kg每次,总量不超过200U,4~6个月后可重复注射,可改善症状。

2.手术治疗

手术治疗仅作为对脑瘫的综合性治疗中的一小部分,必须严格选择患者,周密地制订计划。大多数痉挛性脑瘫患者需要手术,而运动障碍患者极少手术。手术的主要目的是矫正妨碍患者康复的局部生理缺陷,使脑瘫患者更利于护理。在脑瘫中,手术主要用于:①矫正畸形,无论是静止性、动力性或两者同时存在;②平衡肌肉力量;③稳定不能控制的关节。在术前,术后均需进行物理治疗。一般说来,5岁以下的儿童,不宜进行手术治疗,因患儿尚不合作,检查困难,此外瘫痪的范围及造成的后果也可能尚未完全反映出来。

手术的方法有下列几种:

(1)神经系统的手术:

①对于手足徐动症型的患者,可考虑做脊神经前根切断术。切断颈3~胸1的脊神经前根,可使上肢所有的动作完全丧失,但不影响感觉功能,对某些患者可能有好处。②对伴有严重癫痫的痉挛性偏瘫患者做大脑半球切除术,可以减少其发作的次数以及严重程度,便于患者接受训练。③对严重的手足徐动症型脑瘫,可做苍白球破坏术,有一定的疗效。以上三种手术均为毁坏性的,必须严格掌握指征,不得轻易进行。④周围神经切断术。常用截除一部分或整根支配某一过度痉挛肌肉的神经,使该肌肉松弛。这种手术更多地应用在下肢。⑤选择性脊神经后根切断术(SPR)。SPR其解痉机制一直是用阻断脊髓反射的Y环路来解释。其手术目的在于选择性切断肌梭传入的Ⅰa类纤维,阻断脊髓反射中的Y环路,从而解除肢体痉挛。同时通过电刺激鉴别,选择性保留感觉神经纤维。SPR克服传统手术的缺点,综合地减弱肢体痉挛状态,是目前治疗痉挛性脑瘫一种较为理想的方法。

(2)肌肉和肌腱的手术:

包括:①肌腱切断术或肌腱延长术:对痉挛的肌肉施行肌腱切断术或延长术,可减轻其机械性强力收缩,并改善其肌力平衡;②肌腱移位术:在某些部位,把加重畸形的肌肉止点转移到新的止点,可以改变其功能,即把加重畸形的作用力改变为纠正畸形的动力。

(3)骨与关节手术:

①骨延长术或缩短术,纠正下肢不等长;②截骨术,包括楔形截骨及旋转截骨术以纠正畸形;③关节融合术,固定关节于功能位,增加稳定及改善功能。

常见的畸形手术如下:

(1)手及腕部畸形的治疗:由于手及腕关节的功能较复杂,大约只有4%的人能通过手术来改善功能。①如拇指屈曲内收痉挛于掌心,但患者尚能握拳及张开手,可作拇指掌指关节融合及外展拇长肌缩短术。②腕及手指不能背伸,拇指痉挛于掌心,指浅屈肌有中度痉挛,可作拇指掌指关节融合,将指浅屈肌通过骨间膜移到伸指及拇长伸肌上,再将尺侧腕屈肌移至桡侧腕短伸肌上。③手指有严重的屈曲痉挛,可将尺侧腕屈肌移至指伸肌,桡侧腕屈肌移至拇长伸肌,同时作拇指掌指关节融合,必要时再融合腕关节在功能位。④腕关节屈曲功能不良,可用肱桡肌移至腕屈肌。⑤手不能张开,严重的屈曲挛缩,可用延长肌腱及融合拇指掌指关节及腕关节。这种手术仅为了美观,在功能活动方面,无多大作用。⑥高选择性神经后根切断治疗脑瘫上肢痉挛。C8神经根切断短期能减轻屈腕及屈指肌张力,长期效果有待于进一步随访及观察。

(2)肩及肘部畸形的治疗:当肩关节外展活动小于45°或外旋少于15°时,可作肩胛下肌腱切断术并剥离胸大肌。肘关节屈曲畸形超过45°时,可作Mital肘关节屈曲松解术(图2)。

(3)关节畸形的治疗:髋关节畸形很常见:①髋屈曲、内旋畸形的纠正。如果仅有轻度或中度的畸形,并且只有在走路时发生,只需将半腱肌移至股骨外髁的前方,或作髋关节前方软组织松解术后外展位石膏固定。如果阔筋膜张肌是主要的痉挛因素,可将其起点后移至髂嵴上,使之起外旋髋关节的作用。如果屈曲畸形已成为固定性并已不能被动纠正,这时就需要做转子下或髁上旋转截骨术。②髋关节屈曲畸形的纠正。如果畸形超过45°,年龄在8~11岁间,可做髂腰肌切断术。股直肌痉挛所致者,可将其髂骨上的起点做松解术。③关节内收畸形的纠正。往往采用闭孔神经切断术和内收肌切断术(图3)。但手术前一定要检查并估计髋外展肌的肌力。术前先作闭孔神经封闭,观察检查髋外展肌的肌力。有时股薄肌造成髋内收痉挛,可让患者俯卧,髋关节尽可能外展,膝关节屈曲。令患者逐渐伸直膝关节,如有股薄肌挛缩,髋关节会内收。只要于该肌的肌肉与肌腱交界处横断,即可纠正畸形。④髋关节脱位的处理。有人认为下肢痉挛性瘫痪的患儿髋关节脱位是很难避免的。对半脱位患者,应作闭孔神经前支切断术,挛缩的内收肌或股薄肌切断术,并将髋关节固定在外展位6周,然而再开始训练外展肌力。如果股骨头已有1/2以上在髋臼外,年龄超过9岁,应作转子下内翻截骨术。对于陈旧性脱位,患者往往已有髋外翻、股骨颈前倾角增大、髋臼变浅等畸形,如患儿原来就无法行走者,不必治疗;对于可以行走的患儿,可采用髋关节固定术;股骨截骨术以纠正成角及旋转,骨盆截骨术以加深髋臼;股骨转子下外展截骨术,以骨盆作为负重的支持。

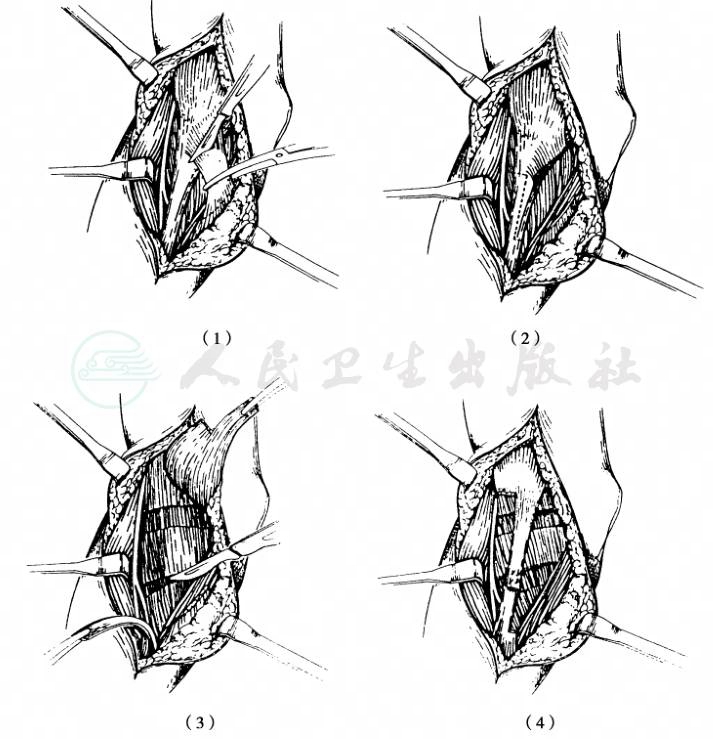

图2 Mital肘关节屈曲松解术

(1)在肘前间隙切断肌束纤维;(2)Z形延长肱二头肌肌腱;(3)在两个平面从前面切断覆于肱肌上的筋膜;(4)肘关节伸直后缝合Z形延长的肱二头肌肌腱

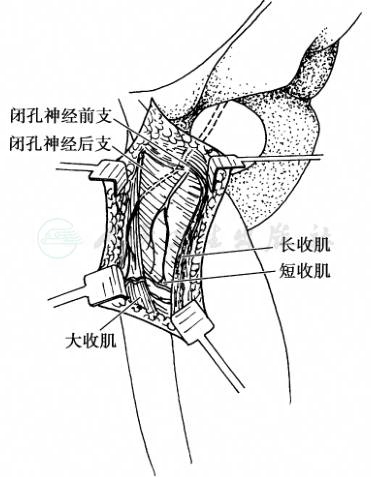

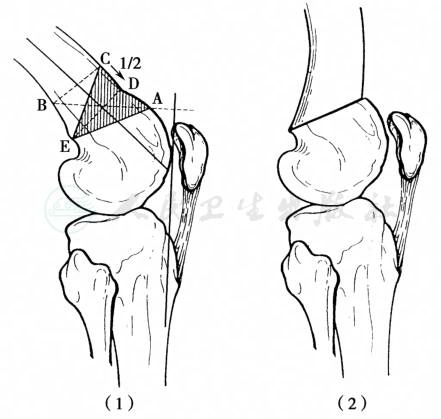

图3 骨盆外闭孔神经切断术

显露闭孔神经前后支,在短收肌和大收肌表面血管作标志,闭孔神经前支分出两支,轻度内收肌痉挛,只需切断前支,中度或严重时切断两支

(4)膝关节畸形的治疗:

在决定治疗方案时,不但要注意膝局部的问题,还要注意髋、踝关节的畸形,尤其要注意可以影响两个关节活动的肌肉,如股直肌、股薄肌、股二头肌、半膜肌及半腱肌等。如果膝关节屈曲畸形已不能被动纠正,需行手术。应首先检查膝关节主动伸直的程度及髌骨的位置。往往可以发现髌骨上移,股四头肌腱拉长。髌骨上移会减弱股四头肌的伸膝力量,而且会造成膝关节的挛缩。可以作膝关节后关节囊切开术,Z形延长腘绳肌。亦有人主张将髌腱的止点下移。还有人建议用松解髌骨支持带及将腘绳肌的止点移至股骨远端(图4),解除膝屈曲畸形。但必须注意半腱肌的肌力,因为这样移植后,屈膝肌仅有半腱肌。如果已做过跟腱延长术或腓肠肌肌力过弱,就会发生膝不能屈曲。因此有人将此手术改良为松解股薄肌,将半腱肌移至股骨内髁,延长半膜肌,而股二头肌保持原位。膝关节屈曲挛缩及髌骨上移,会产生髌骨软骨软化症而使膝关节疼痛,故也有人主张作髌骨切除术。当切除软组织挛缩结构后,不能使膝关节完全伸直或畸形十分严重以致可能损伤神经血管时,宜采用股骨髁上伸直截骨术,恢复股骨胫骨对线(图5)。

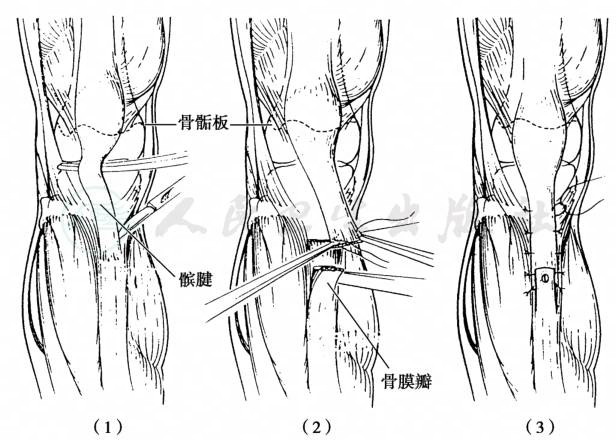

图4 Baker髌韧带止点下移术

(1)游离髌韧带;(2)将髌韧带与骨膜瓣缝合;(3)用一枚螺丝钉固定骨瓣

图5 股骨髁上几何形伸直截骨术

(1)截骨的设计;(2)截骨矫正后

(5)足部畸形的治疗

1)马蹄畸形的纠正:

①胫神经肌支切断术:切断腓肠肌或比目鱼肌的肌支或两者皆切断,对纠正痉挛性马蹄畸形有效,还可以减轻踝阵挛,对行走亦有帮助(图6)。术前必须查清踝阵挛是由于腓肠肌还是由于比目鱼肌引起的。只要将膝关节屈曲,如踝阵挛消失,表示为腓肠肌所致,否则为比目鱼肌所致。可作为切断哪一根胫神经肌支的选择依据。②小腿三头肌松解术:痉挛性马蹄畸形有两种情况:膝关节伸直时有马蹄畸形而在屈膝90°时可以纠正;屈膝或伸膝时马蹄畸形均不能纠正。前一种情况说明马蹄畸形的原因是由于腓肠肌挛缩,纠正的方法是将腓肠肌的起点从股骨下端移至胫骨上端;后一种情况说明马蹄畸形的原因在于腓肠肌及比目鱼肌均发生挛缩,纠正的方法需作跟腱延长术。③跟腱止点前移术:由于行跟腱延长术后,马蹄畸形常复发,有人将跟腱的止点移至跟距关节后缘的跟骨背侧,这样使小腿三头肌的杠杆作用减少,对马蹄畸形尚未固定者,疗效较佳。

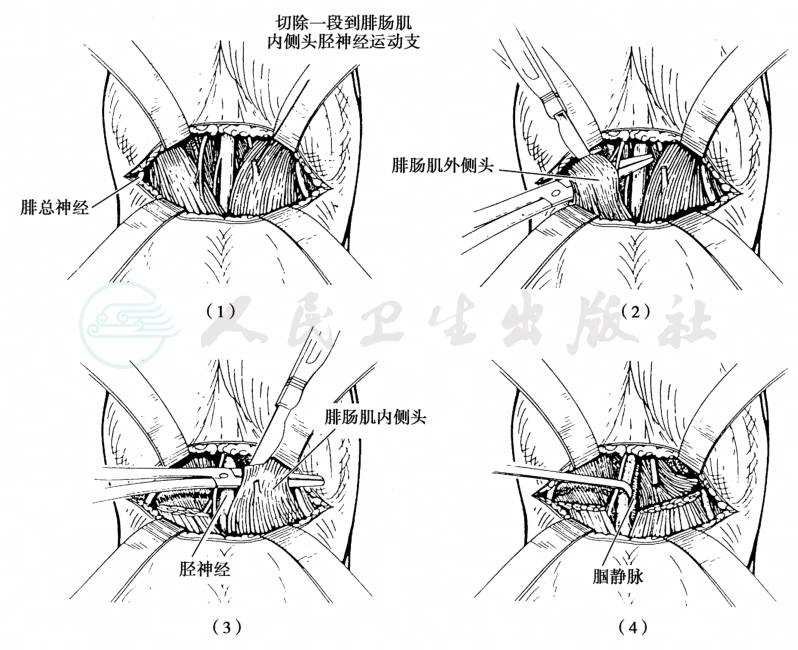

图6 腓肠肌肌腱切断术,加胫神经部分切除术

(1)以切除的腓肠肌内侧头胫神经分支;(2)分离腓肠肌外侧头并保留其神经完整性;(3)分离腓肠肌内侧头并予以切断;(4)已切断的腓肠肌二头并已回缩

2)足内、外翻畸形的纠正:

对于已固定的内、外翻畸形,可以通过跟骨楔形截骨术或距下关节融合术来纠正,并增加足的稳定性。但同时还必须纠正肌力的不平衡。一般造成内翻畸形的肌肉是胫前肌及胫后肌的挛缩,造成外翻畸形的肌肉是腓骨长、短肌的挛缩。因此将该两肌肉移至作用相反的位置来纠正畸形。也有人主张将胫前肌或胫后肌腱劈分为二,一半肌腱仍在原来的止点上,另一半缝至腓骨短肌或髌骨上来纠正内翻畸形。在手术前必须确定哪一块肌肉对畸形起主要作用,就劈分哪一块。如单纯因为胫后肌挛缩而造成内翻畸形,可作Z形延长胫后肌腱或延长其肌肉。

3)仰趾足的纠正:

少见。常由于跟腱延长过度或同时做了神经肌支切断术后所致。可将胫前肌、胫后肌以及半腱肌移至跟腱。还有人主张切除距骨。

4)爪形趾的纠正:

足底外侧神经的运动支,支配除第4、5跖骨间肌以外的全部骨间肌及2、3、4蚓状肌和𧿹收肌。第1蚓状肌及𧿹短屈肌由足底内侧神经支配。可作神经运动支切断术、跖趾关节囊切开术及𧿹短屈肌切断术来纠正。

5)前足内收的纠正:

常由于𧿹外展肌挛缩所致,可将该肌切断纠正。

6)脊柱畸形的处理:

有20%~25%的患者可以发生脊柱侧弯(麻痹性),如果侧弯在站立或坐位时小于30°,而且为非进行性加重,可用支架。如果有下列情况可考虑手术:①胸椎侧弯超过60°,并伴有心肺并发症者;②在坐位时由于胸腰段侧弯而产生不平衡,影响上肢的使用者;③偶有为美观而手术者。

由于脑组织病变不能修复代替,因而要完全治愈是不可能的。但即使仅为了改善症状,也需要患者及护理训练人员有极大的耐心。不少患者需要终身的特殊生活照顾。但也有少数患者能获得较大程度的改善,能自理生活甚至做到自食其力。如能在1岁以内进行早期的功能训练(反射性爬行运动及反射性翻身运动),预后较佳。

一般估计,脑性瘫痪儿童的25%可以上普通小学,有25%则需要照顾终身,不能从事任何工作。尚有25%虽可勉强生活但无法接受教育,另25%需在特殊的学校进行功能锻炼及职业训练。有人长期随访了一批患儿,发现60%可以做有报酬的工作。矫形手术可以帮助患儿恢复部分功能。