小儿先天性髋内翻,又称发育性髋内翻。它分为两种类型,是婴幼儿型和儿童型。前者是指出生时即有髋内翻,极罕见,常合并其他先天性异常;后者更常见,在幼儿时发病,一般在走路时才被发现,极少合并其他畸形。特征为股骨颈的颈干角呈进行性减小,表现为日见加重的跛行,是小儿跛行常见原因之一。单侧发病多于双侧,性别和种族无明显差异。

先天性髋内翻的病因不明,有家族遗传史,先天性骺板发育异常,股骨颈内侧钙化过程受阻,以致股骨颈内侧发育异常,其原因究竟属局部血管畸形还是创伤引起的尚未定论。

股骨颈的颈干角是由股骨颈与股骨干两者的轴线构成。儿童的颈干角一般为135°~145°,到成人时逐渐减小到120°~140°。如颈干角<120°,称之为髋内翻。先天性髋内翻的股骨头内侧与股骨颈交界处见三角形骨缺损区或称骨发育不全区,三角形骨块尖端与横过股骨颈的骨质疏松带相连,病理检查为骨化延迟的软骨组织。其位置正在股骨颈的主要负重力线上,这样就减少了股骨颈承受力量的能力,而骺线则在该线之近端。随年龄、体重的不断增加,患儿站立行走负重,加重了股骨颈的弯曲,导致股骨骺向内倾斜,这样引起了不利于该股骨颈疏松部软骨组织的剪应力和弯应力,这些应力随股骨颈弯曲而加大。髋内翻严重,颈干角进行性减小,甚至达到锐角的程度,股骨颈骨质疏松带增宽,大粗隆上移与髂骨相邻为止,最后髋内翻畸形呈一种手杖样的外形。

先天性髋内翻患者在股骨头与股骨颈干之间存在非生理性的剪应力与变应力,治疗原则是:应在儿童成长期减少弯曲应力,使之达到正常或接近正常,变股骨头与颈之间剪应力为生理性的压应力。

对于轻度髋内翻可采用非手术治疗,而颈干角小于100°时多需手术矫形,增加颈干角,恢复其正常的生理压应力,消除剪应力。手术为粗隆下外展截骨矫形术,把原来垂直的骨骺线,变成水平骨骺线。由于截骨方式及固定方法不同,手术术式有多种,现主要介绍如下几种:

1.股骨粗隆下斜行截骨术

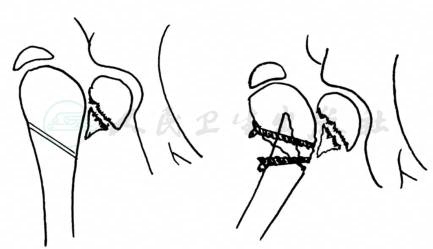

麻醉之后仰卧,患髋垫高,大腿上部外侧纵向切口,显露股骨大粗隆及股骨上1/3,在大粗隆的骨骺稍下处斜向小粗隆下作一斜行截骨,与股骨干成角约35°~45°,将股骨近端的截骨面内的松质骨凿出一骨槽,外展大腿,将股骨截骨远端斜行尖端插入近端股骨粗隆的槽内。如不易插入,可将股骨干截骨远端上段斜面的两侧皮质骨边缘修理得更加尖锐,修整后的尖端即能完全插入槽内。股骨干外展角度视术前髋内翻程度决定,并用两枚螺丝钉穿入股骨上端与小粗隆内侧皮质骨作固定。术后皮肤牵引,6~8周去除牵引,床上活动。待X线片证实愈合后,下地行走负重(图3)。

图3 股骨粗隆下斜行截骨术

2.股骨粗隆楔形外展截骨术

此法卧位及手术入路同上述。在粗隆下股骨干作一楔形骨块,术前先测量出楔形骨块的角度,即髋内翻度数+楔形骨块度数等于或稍大于正常颈干角度。截除楔形骨块后,患肢外展,对合截骨面,将四孔接骨板按大粗隆及股骨干接合处角度顺势弯曲妥帖,置于其外侧,用螺丝钉固定。术后用髋人字形石膏固定,骨愈合后拆除石膏,开始下地行走(图4)。

图4 股骨粗隆下楔形外展截骨术

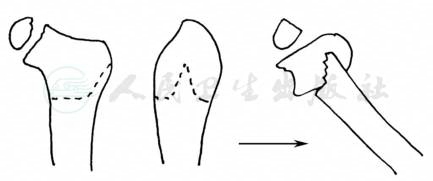

3.股骨粗隆间倒V形插改角截骨法

仰卧位,患髋抬高,内收肌切断,在股骨外侧大粗隆处作倒V形钻孔,股骨内侧小粗隆下作横形钻孔,骨凿连接骨孔截骨。刮匙除去粗隆近端松质骨,固定骨盆,充分外展患肢,使远段倒V形骨尖端嵌插入预先凿好的股骨粗隆近端骨槽内。用半髋人字形石膏固定。由于切断内收肌,外展充分,术后复发少(图5)。

图5 倒V形插改角截骨法

以上股骨粗隆部的外展截骨时应注意下列几点:①对于髋内翻尚大于100°的患儿密切随访,如果髋内翻有进展应早期手术治疗,手术越迟,功能恢复越差。②截骨后应充分外展髋部,因为髋内翻主要由骺板发育异常引起,多数为进行性,如果手术矫形不能消除其不利的力学因素,术后仍有不同程度的复发,故手术时矫枉要过正,防止髋内翻复发。③手术时应避免损伤股骨近端骨骺,否则会引起骨骺早期融合;在股骨颈的病变区不能植骨,因为植骨不但不能促进骨化,反而使畸形加重。