英文名称 :ankylosing spondylitis

强直性脊柱炎(ankylosing spondylitis,AS)是一种慢性全身性炎性疾病,病因不明,主要侵犯脊柱,尤以骶髂关节病变最为常见。它最为显著的变化为关节的纤维化和骨性强直。强直性脊柱炎以往称为类风湿性脊柱炎,目前该名称已废用达20年之久,理由是强直性脊柱炎与类风湿关节炎是两种完全不同的疾病。强直性脊柱炎亦绝对不是一种特殊部位的类风湿关节炎。强直性脊柱炎因缺乏类风湿因子而又曾被命名为“血清阴性脊柱骨关节病”,现在看来亦不确切,因为并不存在有“血清阳性脊柱骨关节病”,同样属于此类病的很多,包括Reiter综合征、银屑病关节炎、肠源性关节炎、儿童期慢性关节炎等。强直性脊柱炎是一种古老的疾病,从公元前二三千年的古埃及人骨骼标本中曾发现从第4颈椎至尾椎的所有椎体全部融合连接成一块骨骼。在古希腊与阿拉伯文著作中,都曾发现有类似的记载。在19世纪末时Strumpell和Marie对本病进行了详细的描述,但直到20世纪30年代才有了详细的放射学检查记录。至20世纪70年代初,Brewerton等发现本病具有强力的HLA-B27抗原。

强直性脊柱炎至今病因未明,可能与遗传性易感因素有关。HLA-B27影响本病发病机制的方式至今不清楚,但必须看到B27与强直性脊柱炎的发病有着密切的关系。健康人群的HLA-B27阳性率在不同种族和地区差别很大,并非所有具有B27抗原的患者都会发生AS。B27基因可以影响疾病严重程度,但不能肯定它可以影响疾病的发展。

在发病率方面,白种人的发病率为0.05%,多见于男性,男女的比例大致为10∶1。但最近的研究发现女性病例,无论在临床表现与X线表现,都进展较慢。由于症状不够严重,诊断往往延迟,造成女性病例稀少的现象。女性病例往往为轻型或亚型,估计男女之间的比例约为7∶3。根据正常人HLA-B27普查的结果,B27阳性的人有20%~25%的X线检查有骶髂关节和脊柱炎表现。假使将这种亚临床型和轻型的都统计在内,本病的发病率可高达1%~5%。但也有报道HLA-B27阳性的人中,有5%患有强直性脊柱炎。产生发生率高低不一致的原因是对骶髂关节炎的诊断标准不一,使发生率有显著差别。必须指出,并非凡发现有骶髂关节炎且伴有症状者都可以诊断为强直性脊柱炎。

强直性脊柱炎与类风湿关节炎有所不同,它主要侵犯纤维软骨关节,如椎间盘、胸骨柄、耻骨联合与棘间韧带。骶髂关节100%受累,有软骨破坏、腐蚀与软骨下骨皮质硬化,最后纤维化至骨性强直。在关节囊和韧带附着于骨骼处也可以出现局灶性炎性病灶。这些病灶以后也会有反应性纤维化与骨质沉着。还可以有其他关节以外的病灶,如葡萄膜和主动脉根部也可有炎性病变。

1.实验室检查

活动期75%病例血沉增快,但也有正常的,往往出现血清C-反应蛋白明显增高。血清碱性磷酸酶值轻度或中度增高,往往提示病变较广泛,或有骨骼腐蚀,并不足以说明病变处于活动期。血清IgA和IgM可有轻度或中度增高。90%以上的患者具有HLA-B27基因。正常人也可有HLA-B27,并与地区与种族有关。欧美白种人6%~8%可具有HLA-B27,而海地印第安人50%具有B27。没有中国人的资料,但知日本人与非洲黑人很少具有B27。

测定HLA-B27可以帮助诊断强直性脊柱炎,但却不能作为常规试验。该试验不能确定本病的诊断,仅提示有本病的可能性,有许多类似疾病也可以具有HLA-B27。部分本病患者并不存有HLA-B27,这类病例往往缺乏家族史与较少发作急性葡萄膜炎,但却具有B7或BW16。

2.放射学表现

以骶髂关节炎最为突出。骶髂关节出现X线征象时往往已较迟,几乎完全是双侧性。最初出现的是关节附近有斑片状骨质疏松区,特别是骶髂关节的中下段最为明显。接着便出现了骨腐蚀与软骨下骨皮质硬化。在骶髂关节的中下段,髂骨面覆盖着薄层软骨,因此该处首先出现骨骼变化,且比较明显。在骶髂关节的上1/3处,有坚强的韧带连接着骨面,也可以有类似的X线征象。软骨下骨侵蚀的X线表现为关节间隙的假性增宽。接下去便是纤维化、钙化、骨桥形成与骨化。一般说来,软骨下骨皮质硬化比骨腐蚀明显些,最终骶髂关节完全强直,通常需数年之久。在脊柱方面主要表现在椎间盘、脊椎小关节、肋脊关节,后纵韧带与寰枢关节。很少有上述关节出现病变而骶髂关节却不受侵犯。

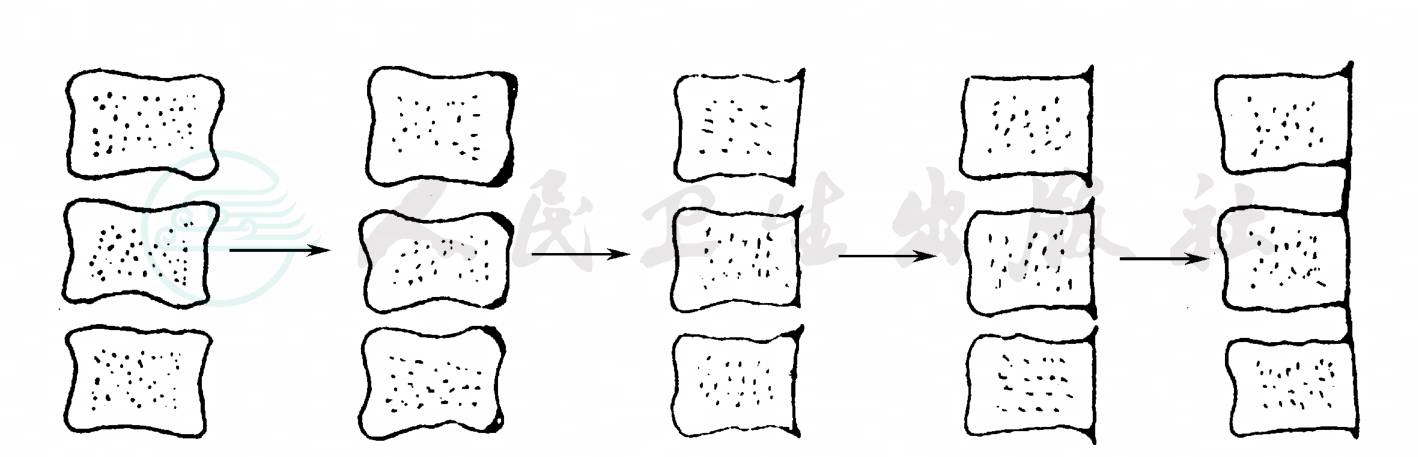

早期阶段,椎间盘纤维环浅层有炎症,伴反应性骨硬化与邻近椎体腐蚀,使椎体变成方形。纤维环逐渐骨化,并有骨桥形成。同时脊椎后关节和邻近韧带亦有类似的变化,最终脊柱完全融合,如竹节状(图1)。强直性脊柱炎的患者还可以出现椎间盘周围椎体骨质腐蚀和硬化,竹节状改变亦在此节段中断,通常发生在疾病的后期。临床上常有急性发作,并有局限性疼痛。该区常有上述X线征象,称为“椎间盘炎”。这种病变易误诊断为结核、化脓性骨髓炎,甚至认为是转移性病灶。

图1 强直性脊柱炎X线表现

周围大关节炎症以髋关节最常见。表现为对称性、均匀性关节间隙狭窄,软骨下骨板不规则骨硬化,关节外缘骨刺形成,最后骨性强直。肩关节为第二好发部位,病变情况与髋关节相类似,骨腐蚀主要发生在肱骨头外上方。

本病无特效治疗方法。在急性期的主要措施是缓解疼痛与防止畸形。现采用联合用药。

第一类药为非甾体类抗炎药(NSAIDs),它具有良好的止痛作用,缺点是长期服用不良反应大。以往常用的吲哚美辛因反应过多而不常应用。由于目前有多种NSAIDs,因此用药非常分散,医师在处方时都根据自己的临床经验与爱好而选择药物。治疗的原则没有改变,起初2周内的剂量应是镇痛常规剂量的2倍,2个星期后剂量减半。

第二类为缓解疾病的慢作用药物(DMARDs)是二线治疗药物,属于这类药物的有柳氮磺吡啶、金制剂、甲氨蝶呤、青霉胺等,已证实柳氮磺吡啶是首选药物,但治疗结果表明,它对周围型关节病变有效,而对中心型病变效果则差。该药特别适用于病情轻微的年轻患者。不主张全身性使用皮质醇类激素,但局部应用效果却很好。皮质醇类激素滴眼剂用于急性虹膜炎效果很好,重度病例可作眶内注射。关节腔内注射也很有效。在急性期预防畸形发生十分重要。如果早期得到诊断,轻度的畸形并不影响患者的生活。要告诫患者正确对待疾病,在行走、坐位时都要保持良好的姿势,务必使脊柱保持平直,睡觉时改用硬板床与薄枕。在体疗医师指导下进行锻炼,免除一切可能招致损伤或诱发畸形的体育运动。早期的畸形较轻,尚未达到骨性融合,因而畸形是可以纠正的。睡硬板床及作骨盆牵引可望改善。后期的畸形已有骨性融合,非手术治疗难以奏效。

对严重驼背畸形者可施行脊柱截骨术。手术的指征是:①重度驼背畸形,膝关节与髋关节伸直时双目不能平视;②病变已静止,血沉正常;③一般情况良好,年龄较轻,肺功能无多大损害者。腰椎侧位片腹主动脉有钙化者禁忌手术。如双髋亦有强直者应先行髋关节置换术,才考虑施行截骨术。脊柱截骨术系在腰椎后部切去楔形骨块,手法折断前方韧带,使腰椎前凸增加,畸形改善。

常用的脊柱截骨术有下列数种:

1.单节段脊柱截骨术

一般选在腰2~3或腰3~4之间。以腰2~3节段为例,截骨的范围为腰2棘突与下关节突的下半部和腰3棘突及上关节突的上半部,楔形截骨的尖角应针对腰2~3椎间盘水平。截骨完成后即应用矫形架或手法进行矫形,使前方的前纵韧带折断,腰椎前凸增加而改善驼背畸形。截骨平面应接触良好,并需用牢固的内固定物,术后石膏背心固定的时间不应少于6个月。目前采用了各种新型的脊柱内固定器后可以不用石膏背心。截骨术的并发症有:①截瘫:大都因截骨平面选择不当所致,截骨的尖端没有针对椎间盘水平,矫形后出现脊椎移位;②脂肪栓塞:因截骨数量少,矫形时后方骨质受到强烈挤压,使骨内压力骤增而使脂肪进入循环;③腹主动脉破裂:腹主动脉硬化者无伸展的能力,强行矫形时可因此而死于手术台上;④矫形度数的丧失:手术后矫形度数的丧失主要原因为石膏背心固定时间不足与后方截骨面接触不良所致。

2.单节段截骨术加椎体间植骨术

为防止矫形度数丧失与获得最大限度矫形,可经腹膜外途径,直视下矫形并在张开的椎间隙前半部植入方形骨块,可得到最大限度矫形。

3.多节段脊柱截骨术

严重驼背畸形者可适用多节段截骨术,在腰3~4处行截骨术后可在上方2个节段处即腰1~2处做第二个截骨术,可望获得良好的矫形。

4.脊柱截骨术加椎体松骨质掏空术

截骨的尖顶针对腰椎椎体后方。截骨完毕前将椎体内松质骨刮空矫形后造成椎体的塌陷。掏空术使脊柱缩短,比较安全,截骨面接触好,术后矫正角度丧失的可能性明显减少。对髋关节骨性强直者宜先行髋关节置换术。