脊柱结核是临床上最为多见的骨与关节结核。99%为椎体结核,1%为附件结核。椎体结核中的腰椎最多见,胸椎次之,再次为胸腰段脊椎、腰骶段脊椎、颈椎,骶尾骨最少见。大多为单发病灶,同时有两处或两处以上,其间为无病椎体隔开者,称为“跳跃型”病变,约占3%~7%。

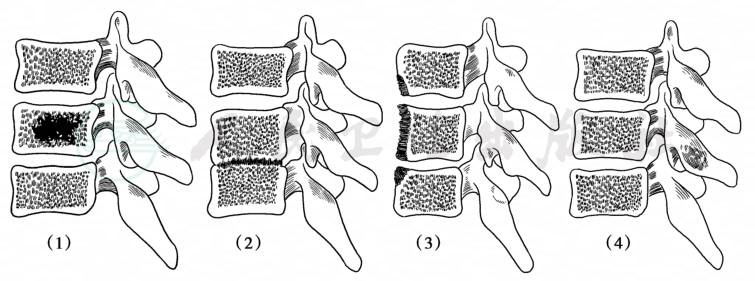

1.按病变部位分型(图1)

图1 脊柱结核分型

(1)中心型;(2)边缘型;(3)骨膜下型;(4)附件型。

(1)中心型:

病灶位于椎体中心部,多见于儿童,特征为骨质破坏为主,椎体被压成楔形。

(2)边缘型:

也叫骨骺型,多见于成人,以溶骨性破坏为主,易侵犯椎间盘,引起椎间隙狭窄。

(3)骨膜下型:

由于脓液沿着前纵韧带上下蔓延,相邻椎体前侧部长期被骨膜下脓肿腐蚀的结果,可同时累及数个椎体前缘。

(4)附件型:

病变局限于棘突、横突、椎板或上下关节突等附件骨,可能并发不同程度的脊髓受压功能损害。

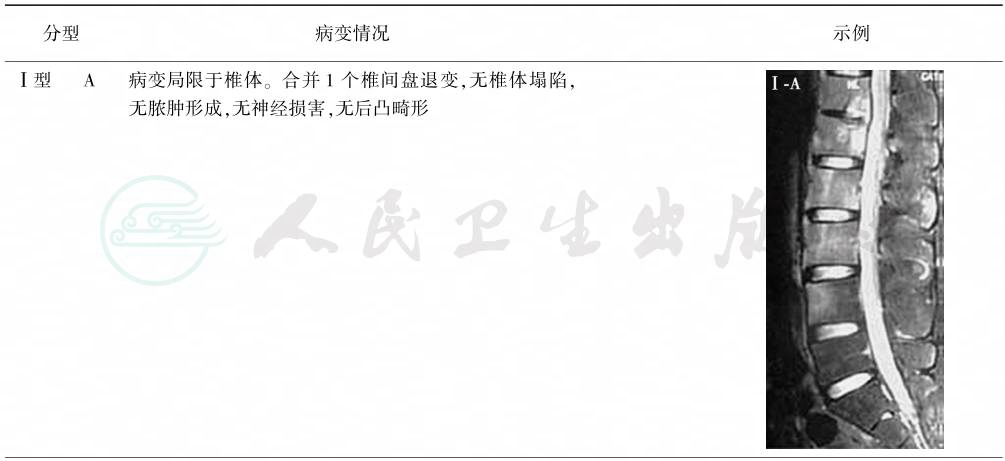

2.临床分型

按病变部位的分型并不能很好反映病情的严重程度,有不少学者提出用椎体破坏程度及脊柱序列的改变程度(含或不含神经功能改变)代表疾病的严重程度来分型,其中具有代表性的是2008年由Oguz等提出的GATA脊柱结核分型(表1)。更完善的临床分型尚待进一步探讨。

表1 脊柱结核的GATA分型

续表

1.X线片检查

在病变早期可能为阴性,在起病后约6个月,椎体骨质约50%受累时才显示异常。早期征象主要为椎间隙变窄,椎体破坏情况随病理类型不同而异。椎体通常可见溶骨破坏、死骨、空洞形成,典型表现为“虫蚀样”改变,周围骨质疏松,但有的骨质反显致密,呈磨砂玻璃样。合并椎旁脓肿者可发现椎旁软组织阴影。

2.CT检查

能早期发现并确定病变范围。表现为病变椎体的溶骨性病变区、死骨、空洞及硬化骨,以及椎旁的脓液、死骨及钙化灶等。

3.MRI检查

对脊柱结核的早期诊断具有较高价值。可清晰显示早期的椎体炎症及椎旁组织变化,确定椎管内侵犯范围及脓液流注范围等。病变椎体表现为T1、T2加权像混杂信号,椎间盘受累及椎间隙变窄为脊柱结核的重要特点。

4.其他影像学检查

超声是寒性脓肿最简便的检查方法,也可在超声引导下穿刺置管引流脓液。核素骨扫描敏感性较高,但特异性较低,在怀疑脊柱肿瘤且鉴别困难时使用。

5.实验室检查

血沉、C反应蛋白可作为判断结核活动性及治疗效果的参考,PPD检查对结核诊断具有一定价值,成人强阳性表示有活动性结核可能,但阴性者不能排除脊柱结核。

6.病理检查

非典型病变通常依靠临床和影像学诊断难以确定,需要依靠病理活检。可采用X线或CT引导下穿刺,或手术探查活检,但手术要注意切口应从健康组织进入,防止窦道形成。

规范的抗结核治疗是脊柱结核治愈的关键,必须贯穿整个治疗过程。除药物治疗外,全身支持治疗、合理的起居和休息、局部制动也是非手术治疗的重要组成部分。治疗过程中如出现血沉下降或趋向稳定、体温逐步平稳、全身状况好转、症状缓解及影像学显示病灶逐步减小则判定治疗有效,可继续保守治疗。

当出现以下情况时应考虑手术治疗:①有明确的结核病变部位和寒性脓肿;②病灶内有较大的死骨或孔洞,有脊柱不稳;③窦道形成并经久不愈;④出现神经功能损害,存在脊髓、马尾神经受压征象;⑤病变节段发生严重的脊柱后凸畸形,大于30°的后凸畸形有进一步恶化可能,须早期手术;⑥对抗结核药物产生耐药性和复发。

目前多数学者建议在神经功能无明显恶化的前提下,术前大于2周抗结核治疗可避免术后结核菌播散。手术入路的选择尚有争议,但应根据病灶位置、患者情况及术者手术习惯来选择。一般来说,前路手术可直接清除病灶,对于椎体明显塌陷的病例更有优势;后路手术对患者心肺功能影响较少,对后凸畸形矫正和脊柱稳定性的恢复更好;多节段病灶、脊柱失稳严重时可选择前后路联合手术。

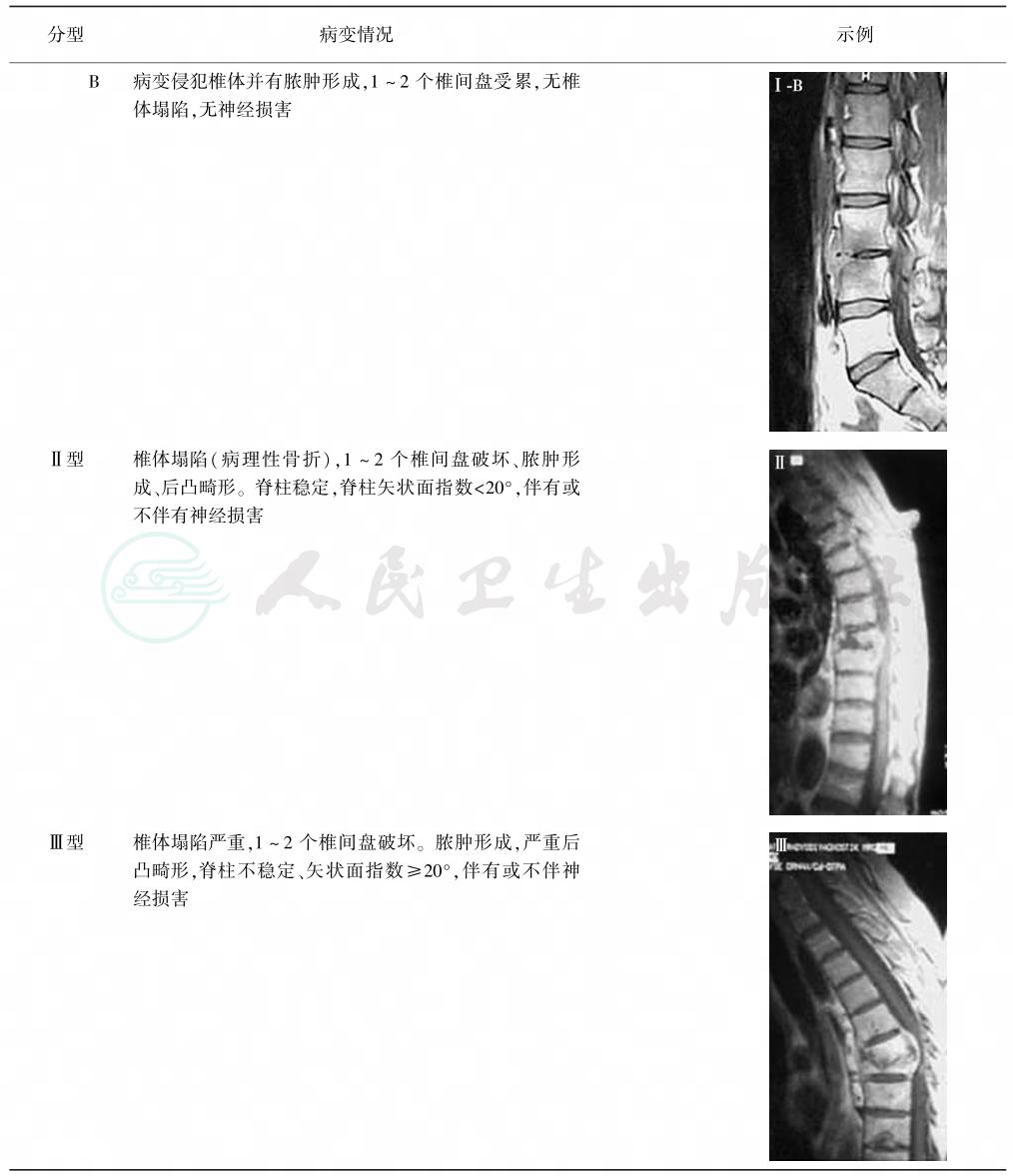

胸腰椎结核单纯后路手术因其操作简单,大部分术者对该术式更为熟悉而得到越来越多关注。结合作者单位经验,单纯后路手术治疗胸腰椎结核的指征为:①病灶主要位于椎体后缘、椎弓根或椎间隙、合并后凸畸形并产生椎管内压迫;②椎体破坏造成脊柱失稳产生严重下腰痛;③合并双侧腰大肌脓肿(图3);④一般情况欠佳,肺功能减退及无法耐受前路或前后路手术的患者。随着手术技术及经皮内固定技术的发展,一些需要前后路联合手术的患者可采用后路经皮椎弓根螺钉固定,再结合前路病灶清除,或者器械辅助下小切口或胸\腹腔镜下病灶清除,对患者全身影响较小,比较有优势。

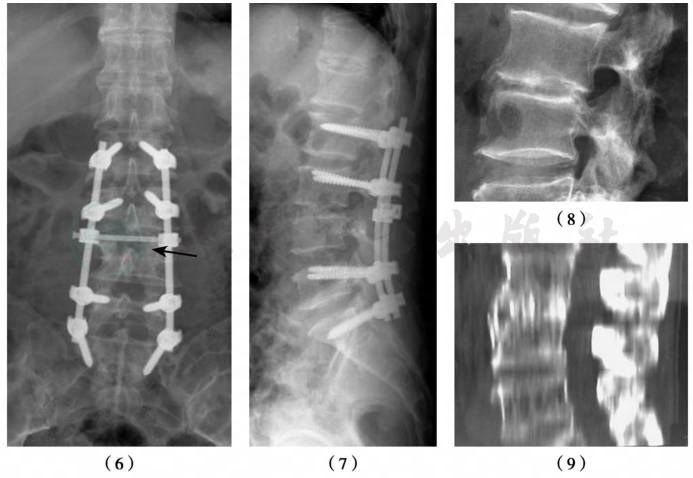

图3 T12-L1结核伴双侧腰大肌脓肿[(1)~(5)],行单纯后路病灶清除植骨内固定[(6)(7)],术后20个月取内固定[(8)(9)],40个月随访MRI未见复发(10)

除常规全身抗结核治疗外,提高病灶内抗结核药物浓度的方法主要包括局部置管给药、病灶清除后局部放置抗结核药物等。局部置管给患者活动带来不便,同时有细菌混合感染风险;病灶内局部单纯放置抗结核药物则随着渗出液的稀释及引流液排出,难以起到长期有效的局部药物浓度。因此抗结核药物缓释载体的研究是目前临床和基础研究热点之一。我们经验是在病灶清除后局部放置负载大剂量链霉素(3g)及异烟肼(2g)的药物缓释型OSTOSET人工骨(WRIGHT公司,美国),使病灶局部有持续高浓度抗结核药作用,实践证明具有很好的有效性和安全性(图5)。

图4 T12-L1结核伴双侧腰大肌脓肿[(1)~(5)],行单纯后路病灶清除植骨内固定[(6)(7)],术后20个月取内固定[(8)(9)],40个月随访MRI未见复发(10)