急性血源性骨髓炎是最常见的骨感染类型,在儿童中常见。急性血源性骨髓炎是由菌血症引起,儿童期菌血症非常常见,引起菌血症的原因有很多。细菌在骨骼上种植常需伴有其他因素,如局部创伤、慢性疾病、营养不良或免疫功能不全等,但是仍有一些患者常找不到确切的病因。

(1)血液中带有高度感染力的细菌,在发病前体中有未经治疗的感染灶如疖、痈、中耳炎、龋齿、咽喉炎、扁桃体炎、上呼吸道感染等。细菌进入血液循环中形成菌血症,造成急性血源性骨髓炎的先决条件,在诱发因素作用下即可发病。当身体健康时有少量细菌进入血液中即被消灭,不致发病。

(2)当局部或全身抵抗力降低时,如体弱、营养不良、过度劳累或病后,当细菌进入血流,不能立即将其消灭,则未被消灭的细菌随血液循环进入人体各组织内,其中一部分进入骨骼。是否发病要看局部细菌敏感性、神经系统的状况和局部抗菌力及其他条件。

(3)儿童长管骨生长活跃,干骺端有丰富的毛细血管网,为终末血管,血液由微血管进入较大的静脉管腔,血流缓慢,血液中的细菌栓子容易在血管壁上停留聚集,阻塞血管,细菌在此成为繁殖的感染灶。若细菌聚集越多越难以被消灭,骨髓炎在这些部位发生的机会越多。因此儿童的胫骨上端和股骨下端是急性血源性骨髓炎好发的部位。

(1)血源性骨髓炎的特点是骨质破坏、坏死和反应性骨质增生同时存在,感染后的变化则因患者的年龄而异。早期以破坏、坏死为主,随后出现增生,后期以增生为主。在长管骨的干骺端受到感染形成病灶时,取决于当时细菌的强弱、局部和全身抵抗力的强弱以及治疗措施等来决定发展趋势。

(2)当细菌毒力大于全身和局部抵抗力,如局部创伤、慢性病身体虚弱、营养不良等抵抗力下降时,致病菌就可以在毛细血管网丰富且血流缓慢的干骺端停留、繁殖,形成感染灶。若干骺端的感染继续扩大可先穿破进入骨髓腔,在骨髓腔中蔓延。当脓液持续增多,骨髓内压力增高时,脓液则以下途径向周围阻力较小的方向扩散,引起多种的并发症。

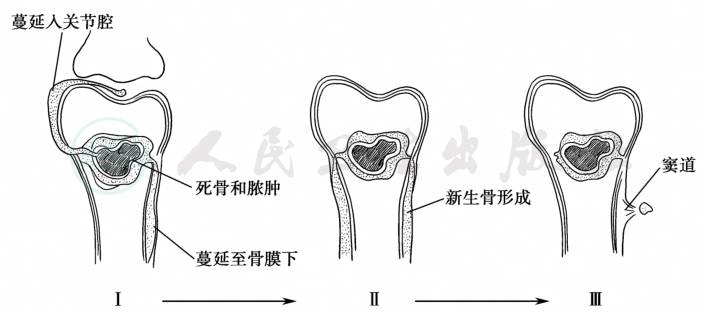

骨髓炎蔓延方式(图1):

图1 急性血源性骨髓炎的扩散途径

1)感染向髓腔蔓延:干骺端的感染可直接进入骨髓腔,当髓腔内脓液压力增高时,可沿Haver管扩散至骨膜下,形成骨膜下脓肿。

2)感染向软组织蔓延:干骺端脓液可沿骺板扩散,穿破薄的皮质骨达骨膜下,形成骨膜下脓肿。当骨膜下压力增高时,脓液穿破骨膜进入周围软组织,形成软组织脓肿。亦可因骨膜下压力增大,经皮质Haver管又进入髓腔内引起感染。

3)感染向关节内蔓延:干骺端部分或全部位于关节囊内者(如股骨上下端、肱骨上端和尺桡骨上端),脓液可穿破干骺端薄的皮质,直接进入关节腔;脓液也可将骨膜和关节囊附着点剥离进入关节腔。在儿童的干骺端感染,因有骺板这一防线,不易直接侵入关节,感染沿骺板下蔓延,可将骨骺分离,继而破入关节腔引起感染。在成人,骨骺已经封闭,缺乏骺板防线,感染可直接由骨端进入关节引起感染。

4)死骨的形成:骨的营养供应外2/3由贴近骨膜的皮质部分的骨膜下血管,而内1/3来自近髓腔的滋养血管。这些骨膜血管和营养血管分成小静脉支和小动脉进入Haver管Volkamann管。当脓液进入Haver管Volkamann管,因管内压力增高和炎症反应,这些小静脉和小动脉可发生菌栓。脓液到达骨膜下将骨膜掀起,骨膜下小血管网也被剥离,使骨皮质表层2/3失去血供。脓液蔓延至骨髓腔后,滋养血管也可形成血栓,这些失去血供的骨皮质即可发生坏死,坏死范围的大小取决于血供受破坏的范围。有时只有散在的骨髓腔松质骨和部分皮质骨坏死,但多为皮质表层坏死。成人因骨膜附着较紧,很少形成广泛性骨膜下脓肿,所以坏死骨也较少,而儿童则常发生大块或一段骨坏死。皮质易受破骨细胞的破坏吸收,形成虫蚀样破坏,容易产生病理性骨折。死骨形成以后,如果炎症得到控制,侧支循环建立,部分与周围组织尚未脱离的坏死骨有可能复活,小块死骨在炎症充血时可被吸收,也可经窦道口流出体外,较大的死骨在体内长期存留直至手术取出。死骨形成一般在发病后4周以上,占骨髓炎患者的1/3左右。

5)包壳和窦道形成:在骨膜下脓肿形成后,若早期引流和大量使用抗生素,可控制炎症。骨膜下血供丰富,充血形成肉芽组织后又促进骨膜下新骨形成。X线片示骨膜反应,逐步形成包壳,死骨与包壳之间有炎症肉芽组织相隔,X线片上有明显的界限。包壳可能维持骨干的连续。在包壳形成过程中,脓液外流穿出皮肤使局部新骨不能形成而成窦道。这种窦道多年不愈,长期反复的炎症水肿和渗液的刺激使周围软组织形成大量的瘢痕,失去正常的弹性。周围皮肤有色素沉着。窦道经久不愈,少数可转化为鳞状上皮细胞癌。

骨髓炎的病理改变方式简单来说就是以下六点:

(1)干骺端形成初期感染病灶;

(2)脓液穿破骨皮质形成骨膜下脓肿;

(3)血管细菌栓塞使部分骨丧失血液供应;

(4)死骨分离;

(5)骨膜剥离;

(6)瘘管形成。

1.实验室检查

白细胞计数>20×109/L,血沉(ESR)升高,可以达100mm/h,C-反应蛋白(CRP)常升高。CRP用来测定急性阶段的反应,对监测急性骨髓炎的治疗过程更有用,因为CRP比ESR更早恢复正常。在发病高热期血培养阳性率1/2~2/3,白细胞分类多核细胞增多,中性粒细胞百分比90%以上,出现中毒性颗粒,红细胞减少,血红蛋白减低。若骨膜下脓肿形成可抽到血性脓液,细菌培养也可呈阳性,并可确定菌种。涂片检查可见脓细胞和细菌。

2.X线片征象

感染早期在发病10~14天无骨改变,可有骨膜下脓肿,干骺端骨质疏松。3周后可见干骺端有虫蛀样破坏、骨脱钙和骨膜反应。随着时间的推移,骨质增生更加明显,形成包壳,并有死骨和死腔存在,说明病变已进入慢性阶段。

放射性核素检查可极早发现骨感染病灶,甚至早在急性骨髓炎发病24小时就有阳性表现。发病3天以内及3~7天的阳性病灶准确率高达89%,67Ga能在炎症渗出液中浓聚,炎症区白细胞具有摄取67Ga的作用。若99mTc-MDP和67Ca-citrte局部摄取均增高,则强烈指示该处有炎症病灶。血池显像能较好地辅助分辨骨髓炎及蜂窝织炎和关节炎。

CT检查可直接测量骨髓腔的密度改变,显示新骨形成、骨破坏和明确病变范围,并可清楚显示软组织的变化,明确炎症的定位。CT还能发现骨髓腔积气征而诊断骨髓炎。对脊椎骨髓炎,可见骨质密度下降,椎间盘密度下降及软组织脓肿改变,不但诊断准确,还可明确病变范围。

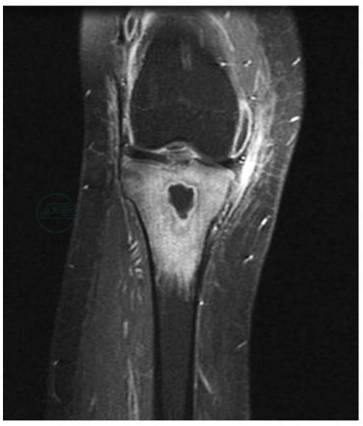

MRI(图2)对于软组织的检测比CT更清晰,同时可显示早期骨组织水肿,有利于骨髓炎的早期诊断。

图2 核磁共振骨髓炎表现

在急性血源性骨髓炎发病早期就给予正确的治疗能显著降低死亡率。手术和抗生素治疗是互补的,有些患者单独使用抗生素治疗就能治愈,而另一些患者则需加用手术治疗。

(1)全身治疗:大量使用抗生素,尽快控制感染,边检查边治疗,不要等待细菌培养结果。近几年由于抗生素的广泛应用,耐药菌株增多,可根据药敏结果再调整用药。剂量要大,直到症状完全消失和体温正常,后再继续使用2周左右,以防病灶复发而转为慢性。

(2)全身支持疗法:因骨髓炎急性期能量消耗,造血系统破坏,加上营养补充不足,所以要加强营养,给予输血、血浆蛋白等。若能进食,给高蛋白高脂肪饮食。输液,注意水电解质的平衡,以防酸中毒。给予镇痛镇静药,使患者能很好休息。

(3)局部治疗

1)局部制动,可用皮肤牵引以防止肌肉痉挛和关节脱位,减轻疼痛。也可用石膏托固定,预防病理性骨折、骨骺分离和关节脱位。石膏固定时间一般为2~3个月。若有窦道,可开窗换药。

2)局部脓肿抽吸并注入抗生素。

(4)手术治疗:脓肿引流,骨髓腔减压。骨膜下脓肿形成应尽早引流,骨皮质钻孔直到髓腔,使脓肿引流通畅,必要时用抗生素连续灌注,防止大块死骨形成。尽早让骨膜和骨皮质紧贴,使坏死和干骺端再复活。脓肿形成后需要手术切开引流,Nade于1983年提出的骨髓炎治疗五项原则至今仍有效:①在脓肿形成前,应用适当的抗生素是有效的;②抗生素不能消灭无血运组织和脓液中的细菌,只有通过手术才能将其去除;③如果手术清创有效,应使用抗生素以防止脓肿再次形成,只有在这种情况下,一期缝合切口才是安全的;④手术时不能进一步损害已经缺血的骨质和软组织;⑤手术后必须继续使用抗生素。