较后脱位少见,大约为后脱位的1/5。

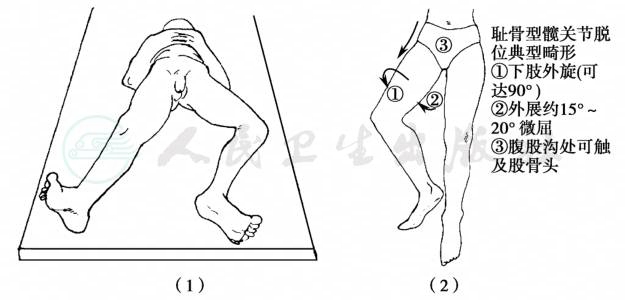

多以杠杆作用为主,发生脱位时的肢体体位与髋关节后脱位者基本相反。当髋因外力强烈外展时,股骨大粗隆顶端与髋臼上缘相撞,如患肢再稍外旋,迫使股骨头脱出。另一种情况是当股骨外展、外旋时,外力由体侧向内下方直接作用于大腿近端,如大腿外展、外旋时,臀部突然受撞击,亦可发生髋关节前脱位(图1)。

图1 髋关节前脱位的机制

股骨头由髂股韧带与耻股韧带之间的薄弱区穿出,关节囊的前下部及圆韧带均撕裂,而后关节囊与髂股韧带多保持完整。前脱位合并邻近骨折者少见。

Epstein将髋关节前脱位分为两型:

1.闭孔型

股骨头向前下移位,停留在闭孔内,也称为低位型。

2.耻骨型或髂骨型

股骨头向前上移位,停留在耻骨上支水平或髂骨水平,也称高位型。

正位片可见股骨头位于耻骨上支处(耻骨型)或闭孔内(闭孔型)。均在髋臼下方。

应尽早在麻醉下行手法复位,一般不太困难,且由于不合并骨折,故预后较好,常用的复位方法如下:

1.Addis法

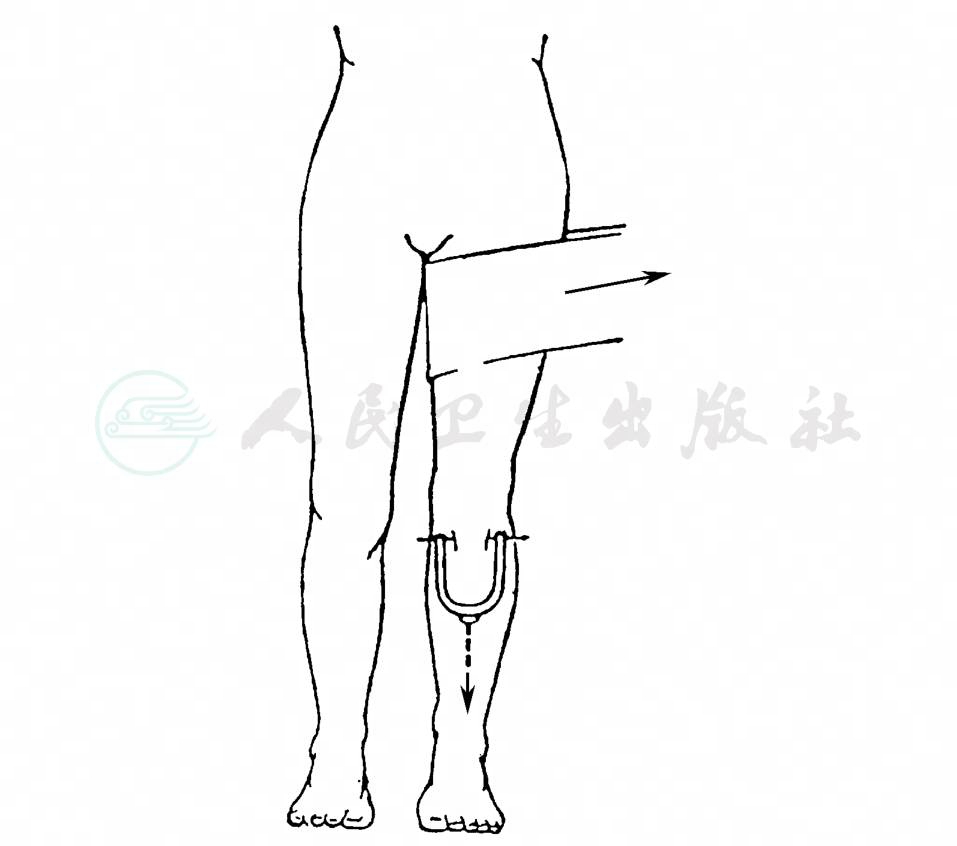

患者仰卧,助手压髂前上棘以固定骨盆,握患肢屈髋、屈膝到90°,内旋患肢于中立位,向上作持续牵引,轻柔摇摆和内旋,使股骨头滑入髋臼,伸直下肢复位(图3)。

图3 髋关节前脱位的Addis复位法

2.反Bigelow法

操作步骤与后脱位复位相反。外展、外旋、屈髋屈膝,内收内旋,伸直下肢复位。

3.推挤法

患者仰卧,以宽布带将骨盆固定于手术台上。一助手协助固定骨盆,另一助手握患肢小腿,屈膝90°沿股骨纵轴顺外展方向牵引,并轻度外旋。术者站在对侧,两手掌用力将股骨头从大腿内侧向外侧髋臼处推按,同时助手在牵引下内收患肢,如听到或感到复位的弹响,表示复位成功,即将患肢伸直。

复位后用皮牵引固定患肢于伸直及轻度内收、内旋位,3周左右。

对极少数闭合复位失败者,不应多次重复,应立即切开复位。手术宜用前切口,复位后仍行皮牵引3周,然后扶拐下地负重行走。