英文名称 :dislocation of the hip joint

髋关节为一典型的球窝关节,周围由坚强的韧带、关节囊和肌肉保护。由于其结构稳固,只有强大的外力才能引起脱位,因此髋关节脱位是一种严重损伤,在脱位时软组织损伤也较严重,且常合并其他部位的损伤,如股骨头、股骨颈、髋臼骨折等。此时股骨头颈部的血液供应受到了损伤,最终这些损伤将显著地影响正常的关节功能,引起长期的髋关节不稳定和关节退行性变。70%~100%的髋关节脱位发生于交通意外事故中,其中大多数是因为未系好安全带。

随着影像学特别是CT和MRI的发展,骨科医师对髋关节脱位所造成的损伤有了更进一步的了解。新的手术入路、改良的手术器械和内固定装置的推广应用使脱位的髋关节得到了解剖复位和稳定的固定。

髋关节脱位往往由高能暴力引起。如发生交通事故时,病人膝、髋关节处于屈曲位,强大的外力使大腿急剧内收、内旋,以致股骨颈前缘抵于髋臼前缘而形成一个支点,股骨头因受杠杆作用而离开髋臼,冲破后关节囊而向后方脱出。另外,外力直接作用于屈曲的膝部,沿股骨干纵轴方向向后,或外力由后方作用于骨盆,均可使股骨头向后方脱位。

髋关节是解剖结构非常稳定的关节,往往只有高能量创伤,如车祸等,才能导致其脱位。无论活动的方式如何,暴力的传递无非来自以下三个方面:①膝关节屈曲时其前面撞到物体上;②同侧膝关节伸直时足底受到撞击;③大转子受到撞击。当髋关节处在屈曲、内收、内旋位时,股骨头大部分脱离髋臼而顶于髋臼上缘,此时若受到来自前方的冲击,使股骨头向后移动,或遭受来自后方的强大暴力,使骨盆向前移动,都可能造成髋关节后脱位,还可合并髋臼后缘或股骨头骨折。当髋关节处于过度外展位时,大转子顶端与髋臼上缘相撞形成支点,股骨头便冲破前方关节囊至闭孔或耻骨前弓,形成前脱位。当下肢外展、内旋时,股骨头全部纳入髋臼中,强大的暴力驱使股骨头撞穿髋臼向内移位,形成中心性脱位。

根据股骨头相对髋臼的位置,可分为前脱位、后脱位和中心脱位。其间,中心性脱位必然有髋臼骨折,其病理改变、治疗方法及预后均与前两种脱位不同。

前后脱位的区分以Nelaton线为标准,脱位后的股骨头位于该线后方者为后脱位;位于该线前方者为前脱位。

1.髋关节后脱位的分类

髋关节后脱位时,股骨头多从髂股韧带与坐股韧带之间的薄弱区穿出,后关节囊及韧带均撕裂,而前关节囊和髂股韧带多保持完整。后脱位是髋关节脱位中最常见的类型,其发生率为前脱位的10~20倍,占全部髋关节脱位的85%~90%。

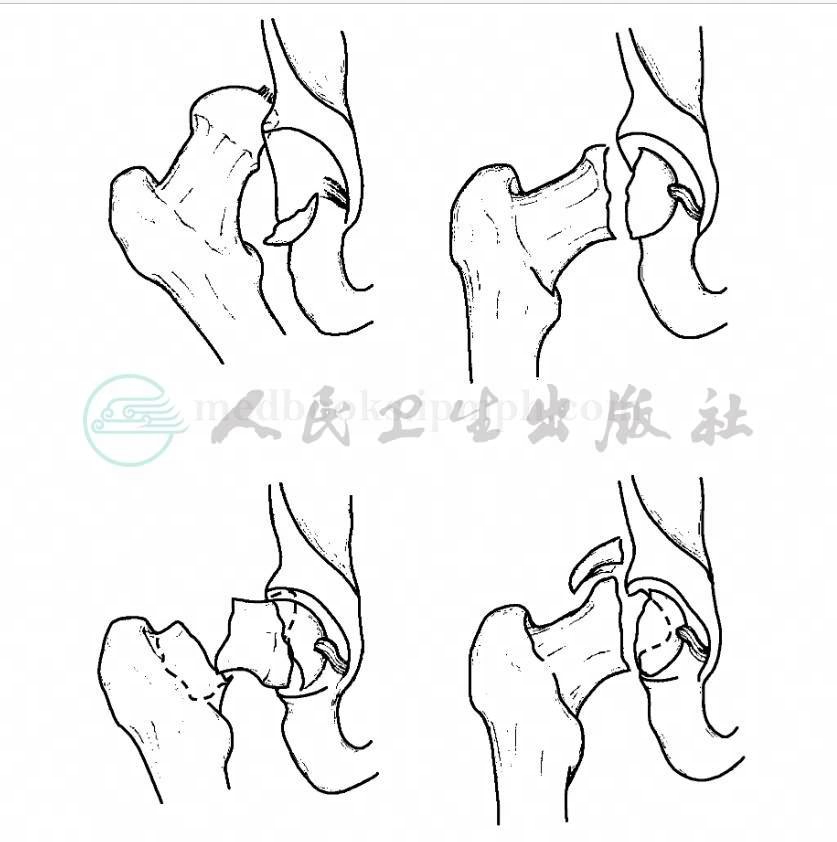

临床上多采用Thompson和Epstein分类法(图1),按有无合并骨折分为下列五型:Ⅰ型:单纯脱位无骨折或仅有小片骨折;Ⅱ型:髋臼后缘有单块大骨折片;Ⅲ型:髋臼后缘有粉碎性骨折,骨折块可大可小;Ⅳ型:髋臼缘及壁亦有骨折;Ⅴ型:合并股骨头骨折。

Pipkin又将第Ⅴ型分为4个亚型(图2):Ⅰ型:髋关节后脱位伴股骨头陷凹中心远侧的骨折;Ⅱ型:髋关节后脱位伴股骨头陷凹中心近侧的骨折;Ⅲ型:Ⅰ型或Ⅱ型伴股骨颈骨折;Ⅳ型:Ⅰ型或Ⅱ型伴髋臼骨折。

图1 髋关节后脱位Thompson和Epstein分类

图2 髋关节脱位合并股骨头骨折Pipkin分类

Stewart 在报道中使用另外一种分类法,共分为4型:Ⅰ型:单纯股骨头脱位,或合并髋臼极小的骨折片;Ⅱ型:髋臼有大骨折片,但关节尚稳定;Ⅲ型:髋臼广泛粉碎性骨折,关节极不稳定;Ⅳ型:合并股骨头骨折。

这些分型主要反映了关节面的完整性及复位后股骨头的稳定性。无论是涉及髋臼还是股骨头的骨折,均说明关节失去其完整性,处理不当,可能导致创伤性关节炎,这在X线上是比较容易判断的。但判断股骨头是否稳定,不能仅仅依赖X线,有时可用推顶的方法确定其稳定程度。

2.髋关节前脱位的分类

髋关节前脱位较为少见,占外伤性髋关节脱位的10%~15%。前脱位时股骨头由髂股韧带与耻骨韧带之间的薄弱区脱出。合并骨折者少见。1973年Epstein将髋关节前脱位分为2型:

(1)Ⅰ型:高位型(耻骨型)脱位的股骨头上移到耻骨上支水平,可压迫股动静脉。ⅠA:单纯前脱位位于耻骨横支;ⅠB:前脱位伴有股骨头、颈骨折;ⅠC:前脱位伴有髋臼骨折。

(2)Ⅱ型:低位型(闭孔型)脱位的股骨头停留在闭孔处,可压迫闭孔神经。ⅡA:单纯前脱位于闭孔或会阴部;ⅡB:前脱位伴有股骨头骨折;ⅡC:前脱位伴有髋臼骨折。

3.髋关节中心脱位的分类

Ⅰ型:髋臼底部横形或纵形骨折,股骨头无脱位,损伤较轻,比较多见;Ⅱ型:髋臼底部骨折,股骨头呈半脱位,进入盆腔,该型损伤较重,也较多见;Ⅲ型:髋臼底部粉碎性骨折,股骨头完全进入盆腔,股骨头嵌入髋臼底部骨折间,损伤严重,但比较少见;Ⅳ型:髋臼底部骨折并有髋臼缘骨折或同侧髂骨纵形骨折,骨折线达臼顶,股骨头完全脱位于盆腔,损伤严重,但较为少见。

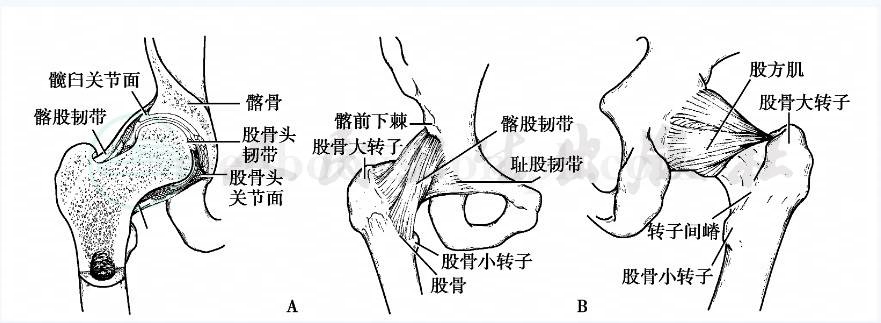

髋关节由髋臼与股骨头构成,属多轴球窝关节(图3)。与灵活的肩关节不同,它是一个异常稳定的关节。此种稳定性首先有赖于髋臼和股骨头之间的纤维软骨即髋臼唇,它增加髋臼深度,使半月形的髋臼关节面扩大为环形以紧抱股骨头,以增加髋关节的稳定性;其次,髋关节的关节囊坚韧致密,向上附于髋臼周缘及横韧带,向下附于股骨颈,前面达转子间线,包绕髋关节;另外,关节囊周围尚有多条韧带加强,其中最强大者为髂股韧带,起于髋臼上缘的髂骨部分,跨越关节囊前方,分两股分别止于股骨颈基底部前方及小粗隆前方,关节囊前下方还有耻股韧带,后方有坐股韧带,关节内还有圆韧带,这些结构共同保护髋关节,维持它的稳定性。当遭受外力时,股骨头可经由韧带之间的薄弱区脱出。

图3 髋关节解剖

X线检查有助于确诊,可了解脱位的类型及有无合并髋臼或股骨头骨折。CT可清楚显示髋臼后缘及关节内骨折情况。

1.髋关节后脱位的治疗

新鲜的髋关节后脱位Ⅰ型,应在6小时内在麻醉下急诊复位。复位时手法应轻、柔、慢,在肌肉松弛下进行。当患者有休克征象时,应先抗休克治疗,再进行手法整复。延迟复位将增加股骨头缺血性坏死的可能。对于合并骨折的Ⅱ~Ⅴ型,治疗则不完全一致,多数主张早期切开复位和内固定。

(1)手法复位

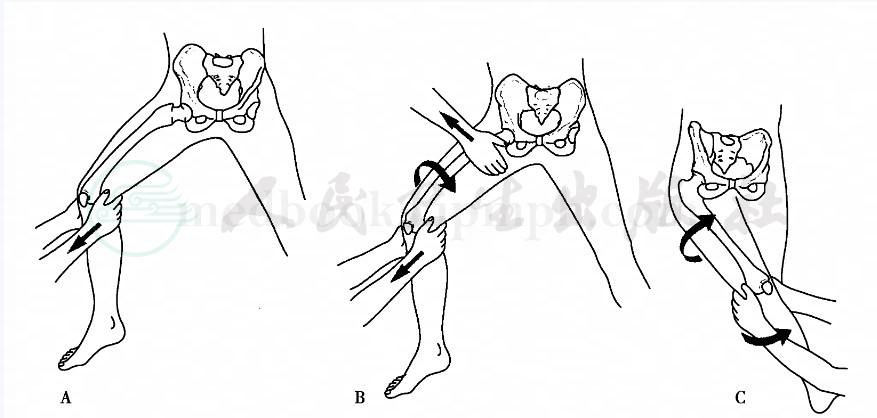

1)Allis法(图5)

患者仰卧在比较低的检查台或者木板上,助手用双手固定患者的骨盆,或用宽布带将患者骨盆捆绑在检查台上,术者用一手握住患肢踝部,另一前臂置于患肢腘窝处,逐渐使髋关节和膝关节屈曲至90°,以放松髂股韧带和髋部肌肉,并沿股骨干的长轴向上牵引,同时用握住踝部的手将患者的小腿向下压,以保持膝关节屈曲90°并增加杠杆力量。在用力牵引的同时,轻轻将股骨向内外旋转。如在复位过程中感到或听到弹响,患肢伸直后畸形消失,并可内收、外展和旋转,即表示复位成功。

图5 Allis复位法

A.术者握住患肢,沿股骨长轴牵引;B.髋关节屈曲牵引的同时,交替进行轻柔的内旋和外旋,助手将大腿近端向外侧提拉;C.伸直膝关节,内收髋关节获得复位

2)Bigelow法

患者体位同前,术者用一手握住患肢踝部,另一前臂置于患肢腘窝处,在牵引下缓慢屈髋屈膝,并内收内旋髋关节,使膝部接近对侧髂前上棘和腹部。在继续牵引下,使髋外展外旋和伸直。其复位的轨道,在左髋侧画一个问号,在右髋侧画一个反问号。在复位过程中,如感到或听到弹响,患肢伸直后畸形消失,即已复位。

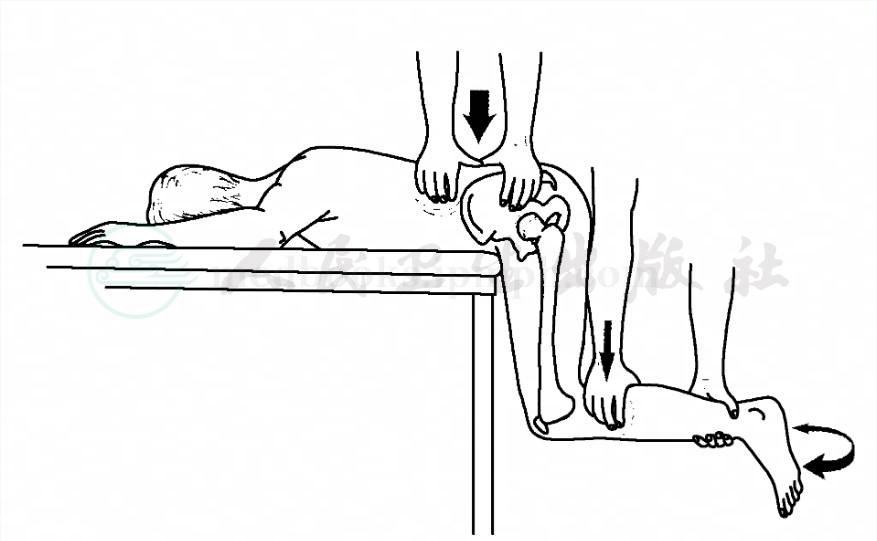

3)Stimson法(图6)

令患者俯卧位,由助手固定骨盆,患髋和下肢悬空,髋及膝各屈曲90°,利用肢体重量和外加压力使软组织松弛。术者握住小腿,令膝关节屈曲90°,于腘窝处持续向下加压,直至软组织完全松弛,股骨头进入髋臼为止。

单纯脱位在复位后应作皮牵引,使患肢保持伸直及外展位置,牵引3周,然后用腋杖进行部分负重3周,6周方可完全负重。

整复后关节不稳定往往表明髋臼缘有骨折。如骨片很大或很容易查出不稳定,应考虑切开整复和髋臼骨折内固定。

图6 Stimson复位法

(2)切开复位和骨折内固定

急性单纯性后脱位需行手术切开复位者较少见。一般情况下,只要麻醉满意,复位手法正确,均可复位。据文献报道,除麻醉和技术原因外,有2%~4%的失败率。其原因有梨状肌阻挡,关节囊扭转、嵌夹或外旋肌撕脱进入关节腔等。因此,若整复失败,不应勉强多次复位,以切开复位为宜。一般采用髋关节后外侧切口。

髋关节后脱位Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型由于髋关节的稳定性受到破坏,骨折线经过关节面,故近年来治疗多采用手术切开复位内固定术,以减少创伤性关节炎的发生。手术采用髋关节后侧切口,术中清除髋臼内的血肿和碎骨片,注意保护坐骨神经,它有时可位于股骨头、股骨颈的前面,故应在股骨头上切除或分离影响股骨头复位的肌肉、关节囊和韧带等,使股骨头复位。髋臼后缘大的三角形骨碎片常有旋转或向前向后移位。将骨折块复位后用1~2枚可吸收螺丝钉固定。术后皮牵引4~6周,扶双拐下地活动。合并股骨头骨折Ⅴ型治疗较为复杂,详见股骨头骨折章节。亦有人认为当髋关节后脱位伴髋臼后缘骨折时,骨块往往被关节囊纤维紧贴在股骨头上,脱位整复时即可正确复位。此型患者可行皮牵引4~6周,而不必切开复位内固定。然而对于伴有坐骨神经损伤或复位不稳定者,仍应手术治疗。

(3)多发性损伤的特殊考虑

髋关节后脱位多为高能量损伤的结果,因而患者常伴多发性的损伤。处理这类患者时,首先应及早将股骨头回纳进髋臼,而后于亚急性期处理髋臼骨折和股骨头骨折。特别是那些合并颅脑外伤、胸腹部外伤者,在全身麻醉下进行处理的过程中,在获得满意的肌松后,即可进行髋关节的复位。

2.髋关节前脱位的治疗

新鲜髋关节前脱位应尽早在麻醉下行手法闭合复位。

(1)手法复位

1)Allis法

患者仰卧,助手固定骨盆,另一助手握住患者小腿近端,将患肢在股骨头的轴线上向外上方牵引,并逐渐屈髋、外展、内旋患肢。术者用手向髋臼方向推挤股骨头。同时,令助手在持续牵引下内收患肢。畸形消失,表示复位成功。

2)Stimson法

患者仰卧,一助手把持小腿,屈膝90°,顺畸形位置沿股骨长轴用力牵引,同时逐渐使下肢外展外旋。术者站在对侧,手掌用力向髋臼方向推送股骨头,在持续牵引的同时内收患肢,当听到响声时即为股骨头复位。

3)Bigelow法

操作步骤与后脱位复位相反,沿畸形位置牵引,将患肢外展外旋,再屈髋屈膝、使大腿内收内旋,最后伸髋伸膝,即获复位。据报道,采用此种方法复位时,突然强力内旋下肢可导致股骨颈骨折,故复位时操作要轻柔,切忌粗暴。复位后皮牵引3周,下肢置于中立位,避免患肢外展及外旋。

(2)手术复位

对于少数闭合复位失败者,常常是因为股骨头嵌入髂腰肌及前关节囊中,所以不宜多次重复,应立即切开复位。手术可采用前侧或外侧切口。术后行皮牵引3周,然后扶拐下地逐步负重行走。

3.髋关节中心脱位的治疗

大多数髋关节中心脱位可用闭合牵引治疗,只有少数严重的中心脱位才考虑行手术治疗。但闭合法常难以达到良好复位,后期并发创伤性关节炎的可能性较大。而手术治疗不仅创伤大,难度亦较大,故基层医院仍应以闭合法为主。若伴有同侧股骨干骨折,则应作切开复位。

(1)牵引治疗

对Ⅰ型患者可用胶布行皮肤牵引;对Ⅱ型患者可行胫骨结节牵引。牵引重量为3~4kg,1周后开始在牵引下进行髋关节功能锻炼,4~6周去除牵引,扶拐下地活动,3个月后逐渐负重。注意不要负重过早,以免发生股骨头缺血性坏死。

对于Ⅲ、Ⅳ型骨折可行较大重量的股骨髁上牵引,同时在股骨大粗隆行侧方牵引。两者牵引重量相等,为6~12kg。两种牵引的合力可将脱入骨盆的股骨头拉出,同时髋臼底部的骨折亦可得到复位。定期拍片复查,3个月后逐渐负重。对于部分髋臼骨折对位不良的患者,应加强功能锻炼,通过关节的“模造”作用,仍可获得较好的功能。

(2)手术治疗

遇如下情况需要手术治疗:股骨头被髋臼碎骨片嵌顿在骨盆内,闭合复位失败;在穹隆或髋臼和股骨头之间存在碎骨片,使股骨头无法复位;穹隆部或股骨头有一块或数块较大的碎骨片,用牵引方法无法复位;在同侧同时存在股骨干骨折,无法进行牵引治疗。手术可选用髂腹股沟入路处理髋臼或股骨头的骨折,后侧入路可显露髋臼后部的骨折。

4.治疗结果的评估

①复位后的最佳结果是髋关节功能正常,无症状,影像学检查正常;②相对较好的结果为髋关节坐一段时间后轻度僵硬,长时间工作后轻度疼痛,关节功能损失≤25%以及轻度关节炎改变;③相对较差的结果为患髋轻到中度疼痛,轻度跛行,关节功能损失25%~50%以及关节中度退变;④最差的结果为患髋持续疼痛、跛行,关节活动明显受限以及关节严重退变。

大量的文献报道,Ⅰ型(Thompson‐Epstein)患者恢复良好,关节功能正常;Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ型的情况则相对较差,尤其是合并股骨头骨折的患者,发生创伤性关节炎的概率较高。