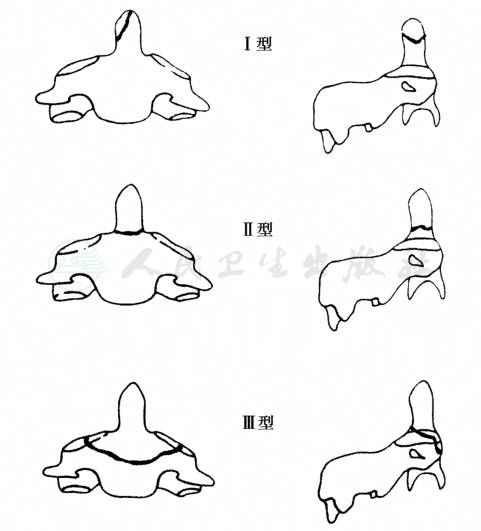

齿状突是寰枢椎的骨性中轴,被寰椎横韧带和翼状韧带固定,对寰枢椎稳定有重要作用。齿状突骨折是累及寰枢椎区域稳定性的严重损伤,常伴有25%神经功能损伤的发生率及5%~10%的死亡率。头颈部屈曲性损伤是引起齿状突骨折的主要原因。Anderson根据骨折线的位置将齿状突骨折分为三型(图1)。Ⅰ型齿状突尖端斜型骨折,Ⅱ型齿状突基底部骨折,Ⅲ型骨折线波及枢椎椎体,累及单侧或双侧关节突骨折。

图1 齿状突骨折分为三型

1.X线特点

X线片检查是诊断齿状突骨折的主要手段和依据。常规检查应包括正、侧位片和张口位片。齿状突和脊髓各占据椎管矢状径的1/3,而其余1/3为缓冲间隙。齿状突骨折常伴随寰椎前脱位或后脱位,其X线有如下几种表现。

齿状突骨折伴随寰椎前脱位的表现:

(1)开口位片:观察齿状突骨折的移位和骨折线。齿状突基底部有横行骨折线,偶有齿状突倾斜,多无左右移位。

(2)侧位片:观察寰枢椎脱位程度。齿状突伴随寰椎向前移位,咽后壁软组织增厚,向前方突出。伴有血肿者,咽后壁增厚更明显。

(3)颈椎序列代偿性前突增大,偶可伴发寰椎旋转性脱位,同时合并脊髓移位,多伴脊髓神经损伤。

(4)寰椎后弓向前移位,枢椎棘突显示特别突出。当寰枢椎间韧带撕裂时,寰椎后弓与枢椎棘突间距离加大(正常成人寰椎前弓后线与齿状突之间的距离即寰齿间距为2~3mm,儿童偏大为3~4mm,超出此范围应考虑有齿状突骨折和或韧带结构的损伤)。

齿状突骨折伴随寰椎后脱位的表现:①开口位片:齿状突基底部有横行骨折线;②侧位片:齿状突伴随寰椎向后移位;③寰椎前弓骑跨于齿状骨骨折面之上,后弓与枢椎棘突间距离缩短,后弓向后突出。④颈椎生理曲度变直,前凸仍可存在。可伴发后弓与侧块骨折。常损伤脊髓神经。

2.CT特点

对齿状突骨折的移位情况观察较好,可较好地显示寰枢椎区的横断解剖。当骨折线呈水平状、骨折移位小时,CT扫描也容易漏诊。因此检查时应尽可能采用薄层横断扫描,并做矢状和冠状重建。

3.MRI特征

可显示齿状突移位和脊髓受压移位情况,对外伤性血肿和寰枢间韧带损伤显示较好,但对骨折线本身显示不如CT。

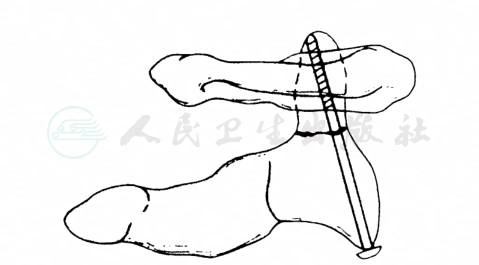

由于Ⅰ型并没有破坏寰枢关节的稳定性,因此可以予颈围或头环固定等保守治疗,也可用颌枕带或颅骨牵引2周后用头颈胸石膏固定3个月。但应注意不要遗漏稳定性破坏但X线摄片仅显示附着部撕脱骨折者。对于Ⅱ型骨折的治疗存在很多争议,年轻的患者,骨折移位少于6mm可以闭合牵引复位、头环固定,骨愈合率可以达到80%。Ⅱ型骨折不愈合的危险因素包括:年龄超过40岁,移位超过6mm,复位失败以及成角畸形超过10°。如果存在这些危险因素则应手术治疗,后路寰枢融合以及前路齿状突螺钉固定是手术固定的两个选择。尽管前路齿状突螺钉固定可以避免术后颈部活动度的减少,但这种术式更适合于横行骨折及非粉碎性骨折(图2)。Ⅲ型骨折非手术治疗的愈合率可以达到87%。

图2 齿状突骨折前路螺丝钉固定