英文名称 :femoral intertrochanteric fracture

中文别名 :股骨粗隆间骨折

股骨转子间骨折又称股骨粗隆间骨折,约占全身骨折1.4%。多见于老年人。其平均年龄比股骨颈骨折还大,患者全身情况可能更差。年轻人发病率甚少。老年人因骨质疏松,跌倒时髋关节受到过度外翻、内翻或直接撞击可引起不同类型骨折。因为转子部范围广阔的骨折面富有血液供应,骨折后可以较快地愈合。所以骨折的预后远较股骨颈骨折为佳。但对高龄患者,特别伴有骨质疏松和各脏器内科疾病者,需特别注意并发症的发生和预防。

骨折线的走行方向与骨折稳定程度之间有一定关系。按骨折线的方向可分为顺转子间线型、顺转子间线粉碎型和逆转子间线型。顺转子间线型的骨折线自大转子顶点的上方或稍下方开始,斜向内下达小转子的上方或稍下方,即使小转子成为蝶形骨折,股骨上端内侧骨的支柱仍保持完整,因此,骨的支撑作用较好,髋内翻不重,移位较少,下肢轻度外旋,此型最稳定。顺转子间线粉碎型的骨折线的走行方向虽与顺转子间线型相同,但因暴力大或骨质脆弱,致使骨折粉碎,不仅小转子成蝶形骨折,大转子及内侧骨支柱也粉碎,导致髋内翻严重,远端明显上移,患肢外旋,此型临床上最常见,也最不稳定。逆转子间线型的骨折线自大转子的下方斜向内上方达小转子上方,骨折线的走行方向大致与转子间线或转子间嵴垂直,小转子也可成为蝶形骨折,骨折近端外展外旋,远端向内向上移位。逆转子间线型临床上较少,其稳定性介于前两型之间。常用的分类如下:

1.Evans分类

稳定型:

Ⅰ型 骨折线从小转子向外,向上延伸。

Ⅰa型 骨折无移位,小转子无骨折。

不稳定型:

复位后稳定

Ⅰb型 小转子有骨折,但复位后内侧皮质能附着,骨折稳定。

复位后仍不稳定

Ⅰc型 小转子有骨折,但复位后内侧皮质不能附着,骨折不稳定。

Ⅰd型 粉碎骨折,大小转子至少有4部分骨折块,骨折不稳定。

Ⅱ型 反斜行转子间骨折(内收肌牵拉,股骨干有向内侧移位的趋势。)

2.Jensen分类

认为随着小转子和大转子骨折数量增加,骨折的稳定性下降,分为三型。

Ⅰ型:为单纯两部分骨折,为稳定性骨折。

Ⅰa型:没有移位的骨折。

Ⅰb型:有移位的骨折。

Ⅱ型:为三部分骨折。

Ⅱa型:有大转子分离的三部分骨折。

Ⅱb型:有小转子分离的三部分骨折。

Ⅲ型:为合并有大转子和小转子分离的四部分骨折。

3.AO/OTA分类

将股骨转子间骨折归为A类骨折。

A1型:经转子的简单骨折(两部分),内侧骨皮质仍有良好的支撑,外侧骨皮质保持完好。①骨折线延伸至粗隆间线;②骨折线通过大粗隆;③骨折线位于小粗隆下部。

A2型:经转子的粉碎骨折,内侧和后方骨皮质在数个平面上破裂,但外侧骨皮质保持完好。①有一内侧骨折块;②有数块内侧骨折块;③向小粗隆下延伸超过1cm。

A3型:反粗隆间骨折,骨折线通过骨外侧骨皮质。①近端、斜形;②简单、横形;③粉碎。

治疗方法有两种,即保守治疗和手术治疗。

1.保守治疗

有较高的并发症和死亡率。适用于稳定性骨折,骨折严重粉碎或骨质疏松者不适宜内固定及全身情况差、不能耐受手术的老年患者。保守治疗的方法包括:

(1)卧硬板床休息

患侧下肢外展位,穿“丁”字鞋,维持时间约为6~8周。一般主张先不负重下地活动,骨折愈合后开始负重行走。

(2)皮肤牵引

置患侧下肢于外展位,重量为2.5kg,约8~12周后骨折即可愈合。注意事项:在牵引期间患者要经常练习患侧踝关节活动。待骨折愈合后逐步扶拐下地负重。

(3)胫骨结节或股骨髁上骨牵引

适用于有移位骨折。重量为4~6kg,最多8kg,外展位牵引。一周后摄床旁X线片复查,并进行调整。约8~12周骨折可愈合。注意事项同皮肤牵引。目前牵引治疗已较少应用。

2.手术治疗

对年龄较高,不能耐受长期卧床患者,近年来多主张手术治疗,目的是让患者早期恢复活动,降低并发症和死亡率。适用于稳定或不稳定性骨折,年龄较大,无明显手术禁忌的患者,手术方法有:

(1)髓外固定

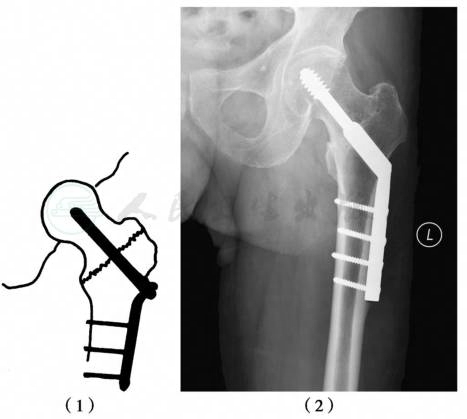

适用于成人各种类型骨折。内固定器材有DHS滑动钉板、角接骨板、外固定架等。手术在硬膜外麻醉或全身麻醉下进行,牵引床上复位,然后内固定。DHS(图1)是内固定技术中极为重要的内容,也是目前常用的技术之一。DHS是高强度套筒接骨板,加压螺钉的三联钢性连接结构,坚强可靠。DHS具有静力加压与动力加压的双重功效,能保持良好的股骨颈干角,允许早期部分或完全负重。该固定方法主要优点是:螺钉在股骨头内固定作用强,即使在骨质疏松的情况下亦能有效固定,套筒内的滑动机制可避免钉道穿透股骨头或髋臼,负重的压力直接传导至全骨而非内固定物,保持骨折部位嵌紧,减少不愈合。它的缺点是控制旋转移位能力较弱,常需要合用1~2枚拉力螺钉。最常见的失败原因为近端骨折块内翻致钉头切出。有的文献报道,发生率最高达20%,一般切出在7%。稳定型股骨转子间骨折公认的治疗标准是使用DHS治疗,因为它比髓内钉固定术并发症发生率和再手术率更少。术后卧床3天即可坐起活动,两周后在床上进行下肢伸屈活动,4~6周开始逐步负重活动。

图1 股骨转子间骨折DHS内固定

(2)髓内固定

髓内固定的优点是手术时间短、创伤小(允许微创)、出血量少、减少了对骨折环境的破坏,感染率低、骨折延迟愈合及不愈合率低。缺点是复位困难,闭合复位要求条件高,加压螺钉位置不佳易造成髋内翻,头钉也可切出、松动、退出,术中可能发生骨折等。

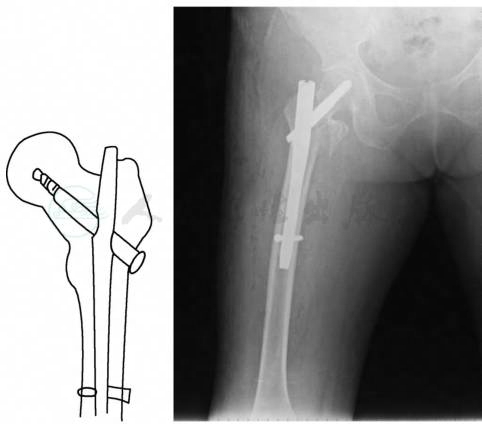

1)Ender钉内固定(图2)

是Ender在1970年提出,用多根可弯曲不锈钢钉(后称Ender钉)治疗股骨转子间骨折。手术需在X线监视屏下进行。钉从股骨内髁上部插入,经髓腔通过骨折部位,直到股骨头,不需要切开骨折部位。手术简便,失血少,可使患者早期负重,促进骨折愈合。先在X线机监视屏下复位,再选择钉子粗细、长度和钉子数目的多少。术后膝部疼痛、股骨髁上骨折为常见的并发症。此手术后仍需行患肢皮肤牵引或穿“丁”字鞋防止足外旋。对稳定型骨折,术后2~3周可扶双拐下地,部分负重,4~6周后逐步完全负重。不稳定型骨折者则在术后4~6周后开始部分负重。

图2 股骨转子间骨折Ender钉固定

2)Gamma钉固定(图3)

20世纪80年代后期开始使用Gamma钉,即一根带锁髓内钉,在髓内钉近端斜穿一根通过股骨头颈部的加压螺纹钉,远端用1~2枚锁钉。因主钉通过髓腔,通过生物力学试验认为Gamma钉符合股骨上端力学特点:通过近端螺钉加压,骨折部的固定很坚强,并且通过股骨颈部螺钉、股骨远端锁钉及主棒自成一体的特点,很好地把股骨颈与股骨远端连成一体,将股骨头颈部与股骨干牢固固定,允许骨折部嵌插从而增加稳定,恢复正常的解剖结构,有效地克服了由于大粗隆部骨质粉碎,局部无支撑点的这一力学缺陷。经过不断的改良,目前常用的同类钉有PFN(Proximal Femoral Nail)、PFNA、PFNA-Ⅱ、Gamma-Ⅲ、IMHS Rusell-Tayler重建钉、ITST钉等。对稳定型,一般术后1~2周可扶双拐下地部分负重,4周左右完全负重。不稳定型者则在术后4~6周才部分负重。

图3 股骨转子间骨折Gamma钉固定示意图

3)人工关节置换术

运用人工关节置换治疗股骨粗隆间骨折在国外20世纪80年代以来已得到尝试和探索,并取得良好疗效,多数报道认为人工关节置换适应于股骨粗隆间骨折晚期出现骨不连、创伤性关节炎等并发症的病例,或有严重骨质疏松的新鲜骨折病例。关节置换手术通常都能实现早期活动和负重,从而降低了并发症发生率。尽管人工髋关节置换术在治疗不稳定型股骨粗隆间骨折存在一定的价值,但粗隆间骨折是否Ⅰ期行人工髋关节置换目前尚存在争议,内固定治疗股骨粗隆间骨折应做首选。在选择假体方面,要选择足够的假体柄长度对实现长期固定非常重要。假体柄顶端必须超出应力集中部位的最远端,至少为髓腔直径2~3倍的距离。