股骨颈骨折是老年人的常见骨折,占全身骨折的3.5%。大多数发生在50岁以上,年龄低于50岁的患者仅占2%~3%。随着平均寿命的延长,高龄人群普遍存在骨质疏松,不需太大外力即可导致骨折,造成股骨颈骨折的发病率增高。此外,随着建筑业及高速公路的发展,诸如高空坠落、重压伤、车祸等意外的发生,年轻患者的股骨颈骨折发病率亦呈上升趋势。

股骨颈由于局部剪力作用,骨折不易固定。同时,颈部骨折后股骨头血供严重影响,预后亦差。老年人伤前大多伴有高血压、糖尿病等慢性疾病,如不采取适当治疗,极易因长期卧床而发生内科并发症及骨折不愈、股骨头缺血性坏死等。因此一般建议手术治疗。

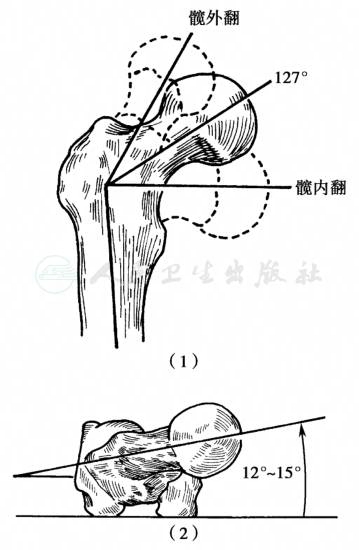

股骨上端骨骺通常在16岁后闭合,髋关节是一个杵臼关节,周围有关节囊和坚强的韧带保护,是人体中比较稳定的关节。股骨颈的轴心线与股骨干的纵轴线的夹角称为颈干角(图1),正常范围为110°~140°,平均127°。大于正常为髋内翻,小于正常为髋外翻,一般男性角度稍大,女性角度稍小。股骨颈的长轴与股骨的额状面又形成一个角度,称为前倾角或扭转角,成人正常在12°~15°。儿童的前倾角较大,在生长过程中随着年龄增大逐渐减小(图1)。

图1 股骨颈的成角

(1)股骨的颈干角;(2)股骨颈的前倾角。

1.关节囊与韧带

前侧关节囊上起于髋臼缘,下至股骨转子间线,并有髂股韧带加强,后侧关节囊起于髋臼缘,止于股骨颈中1/3及远侧1/3交界处。

因此,股骨颈前面全位于关节囊内,后面只有内侧2/3在关节囊内。后侧关节囊有坐股韧带加强。股骨颈头下型和经颈型骨折属囊内型,而股骨颈基底型骨折属囊外型。髋关节的髂股韧带和坐股韧带是身体各关节中最坚强的韧带之一,当髋关节屈曲时是松弛的,而其他的位置则呈紧张状态,这在股骨颈骨折复位时起着很重要的作用。髋关节内还有圆韧带,起于髋臼切迹横韧带上,止于股骨头凹。

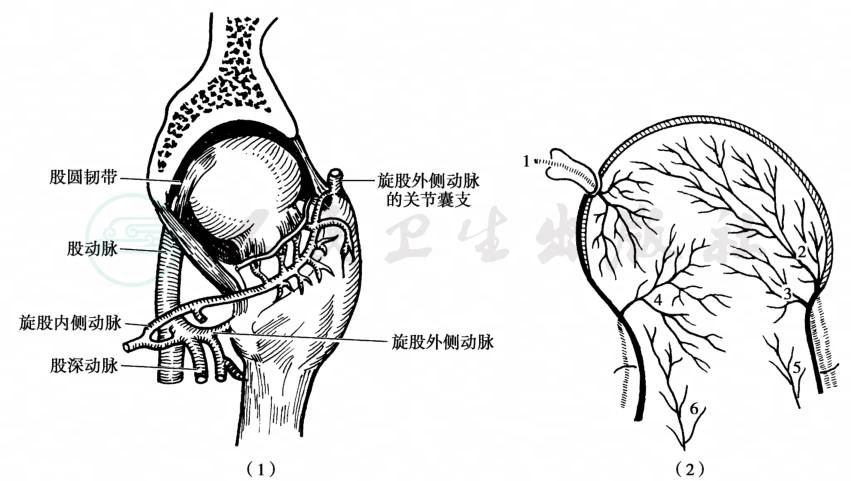

2.股骨头血液供应

主要有三个来源:①圆韧带动脉:又称内侧骺动脉,较细小,仅供给股骨头圆韧带窝附近小范围的血液。有些圆韧带动脉随年龄的增长而闭锁,因此对股骨头血液供应不起重要作用。但当股骨头外侧骺动脉损伤后,未闭锁的圆韧带动脉可扩大其供血的范围。②股骨干的滋养动脉:供应股骨颈部分血液。③旋股内、外侧动脉的分支:为股深动脉的分支(图2),前两者再分支组成囊外环和囊内环。囊外环主要为旋股外侧动脉供给,围绕股骨颈的根部。囊内环主要为旋股内侧动脉供给,位于股骨头软骨面与颈交界处,主要有三支,即骺外侧动脉供应股骨头2/3~4/5部分,还有干骺端上动脉和干骺端下动脉供应股骨头的其余部分,若旋股内侧动脉损伤则容易造成股骨头的无菌性坏死。

图2 股骨头的血液供应

(1)血供来源;(2)股骨头内部不同动脉的供血区。

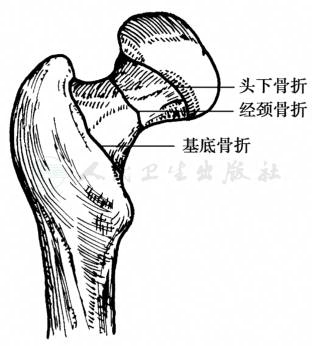

1.按骨折部位分型

①头下型骨折;②经颈型骨折;③基底型骨折(图3)。在头下型骨折,由于旋股内、外侧动脉的分支受伤最重,因而影响股骨头的血液供应也最大。基底型骨折,由于两骨折段的血液供应较好,故骨折较易愈合。

图3 股骨颈骨折的不同部位

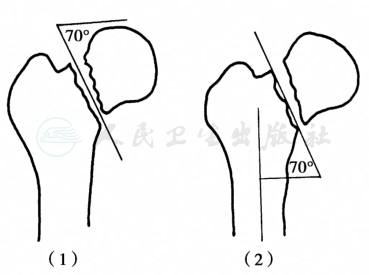

2.按骨折线走行方向分型

主要反映骨折线的倾斜度,以判断骨折部承受的剪力之大小。Pauwel提出的以骨盆作为标志的测量法不可靠,已被Linton以股骨干纵轴的垂线为标志的测量法所取代(图4)。在内旋位抵消股骨颈的前倾角后进行测量较为准确。上述垂线与骨折线之间的夹角称为Linton角。角度越大,骨折部承受的剪力越大,骨折越不稳定。

图4 按骨折线走行方向分型

(1)Pauwel角;(2)Linton角。

3.按移位程度(Garden)分型

Garden分型是根据预后和并发症的发生来分类骨折:①Ⅰ型:不完全骨折;②Ⅱ型:无移位的完全骨折;③Ⅲ型:部分移位的完全骨折;④Ⅳ型:完全移位的完全骨折。实际上当使用Garden分型时,Ⅰ和Ⅱ(无移位),Ⅲ和Ⅳ(有移位)之间不必特意区别。

4.现代分类

(1)无移位股骨颈骨折

包括真性无移位骨折和嵌插外翻型股骨颈骨折。这类型骨折发生骨不连或缺血性坏死的可能性较小,预后较好。

(2)有移位股骨颈骨折

包括所有有移位股骨颈骨折。如果未能及时处理,会影响骨折的愈合,发生骨不连或缺血性坏死的可能性较大,预后不确定。

(3)中青年股骨颈骨折

常常是高能量损伤,年龄低于50岁,易发生骨不连或缺血性坏死,预后较差。

(4)股骨颈基底骨折

它通常发生于关节囊外,预后较好,但并非全然如此,同样存在股骨头缺血性坏死的风险。

(5)股骨颈疲劳性骨折

可能是类风湿关节炎、骨质疏松症或非病理性反复载荷而造成。

1.无移位的股骨颈骨折

无移位或外展相嵌的骨折即使在绝对卧床条件下,可因髋部肌肉的张力和下肢的重力而变成有移位的骨折。

有报道称,经保守治疗后骨折移位的发生率是10%~27%,14%发生股骨头缺血性坏死。内固定术是最佳的治疗方案,对于老年患者,关节置换术是首选方法。术后可早期不负重功能锻炼,降低并发症和死亡率。除非有手术禁忌证,若患者及家属不愿手术,可卧硬板床休息。患侧下肢外展位,穿防止足外旋的“丁”字鞋(图5)。同时嘱咐患者做到三不,即不盘腿、不侧卧、不下地。亦可采用皮肤牵引,保持患肢伸直位8~12周。3个月后摄X线片复查,若骨折已愈合,可扶双拐行走。

图5 “丁”字鞋示意图

2.有移位的股骨颈骨折

对于有移位的股骨颈骨折,治疗目标为保留关节功能,治疗方法从保守治疗到内固定,再发展为关节置换,以及目前有选择性地进行内固定或者关节置换。目前认为对于年轻患者,应尽可能保留关节骨量而采取内固定治疗,对于65岁以上的老年患者,则建议关节置换以达到早期下地活动减少长期卧床并发症的目的。

切开复位内固定应在闭合复位失败情况下进行,切开复位可以清除关节囊内的血肿,减小对股骨头血运产生的不良影响,同时使骨折处达到最佳程度复位,有利于骨折愈合,减少股骨头缺血性坏死。多数股骨颈骨折适合手术治疗。禁忌证包括:有各种并发症不能耐受手术者、严重骨质疏松或病理性骨折者、患者或家属不愿接受手术者等。此类患者可采用卧硬板床,患肢外展,穿防止足外旋的“丁”字鞋。

内固定的器材众多,各有优缺点,目前国内外常用的器材和手术方法有:

(1)多枚螺钉固定

对年轻患者为首选治疗。此类器材有空芯或实芯螺丝加压固定钉,例如Knowles、Gouffon、Ace、AO/ASIF、Asnis、Rechards等,以空芯螺丝加压钉最为常用。此类内固定钉的主要特点是带有部分螺纹,拧入股骨头内产生加压作用,使用空心螺钉可先打导针,可以使用导向系统,置入平行的内固定螺钉。此类内固定器材的优点在于能对抗使骨折面分离的拉应力,而使骨折面能较好地对合,并且由于有螺纹,不易松动、退出或游走,从而避免了一些并发症。然而,螺钉固定股骨颈骨折亦存有较高的股骨头坏死等并发症发生率,临床上应慎选适应患者。

(2)滑移式钉板固定装置(DHS)类

一般认为,滑动式鹅头钉不适用于股骨颈骨折的固定,粗大的主钉会造成股骨颈中央过多骨组织丢失,而且防旋能力较差。如果选定要用,需要在中央偏上位置置入一枚螺钉抵抗旋转。

(3)人工关节置换术

对于老年股骨颈骨折患者,应该行内固定术还是关节置换术存在争议。主张复位内固定的学者认为:①没有一种假体的使用期限和功能可与骨折愈合后的自身关节相比;②内固定失败后还可进行关节置换术;③内固定手术相对简单,并发症的发生率并不高。而主张关节置换术的学者认为:骨折复位内固定后骨不连、股骨头缺血坏死发生率高,影响股骨颈骨折的治疗效果。尤其对头下型骨折和骨质疏松患者及高龄患者,在骨折发生后随即行人工关节置换术(图6),可免除患者二次手术的负担。除了应用全髋关节置换,对于80岁以上的老年人,若全身情况较差或髋臼条件尚可,可行操作相对简单的人工股骨头置换术(图7)。人工关节的品牌及类型繁多,总体来说分两类,即骨水泥型和非骨水泥型。如患者骨质量较好,一般采用非骨水泥型(生物型)人工关节,可避免骨水泥不良反应的风险。对明显骨质疏松的患者,应用骨水泥型人工关节,一是较为稳定,二是患者可早期离床负重。

图6 股骨颈骨折的人工全髋关节置换术

图7 股骨颈骨折的人工双极头置换术

3.青壮年的新鲜股骨颈骨折

对50岁以下的青壮年来说,造成股骨颈骨折必然是很大的暴力,对股骨头、颈部的血供破坏较严重,尤其头下型或经颈型者,骨折不易愈合,可能产生股骨头缺血性坏死。因此,可采用开放性复位多枚螺纹钉或加压固定辅以股骨颈植骨术。股骨颈骨折的植骨方法大多采用带肌蒂骨瓣或带血管蒂骨瓣,如股方肌蒂骨瓣移植、缝匠肌蒂骨瓣移植或带旋髂深血管的髂骨瓣移植等。

4.陈旧性股骨颈骨折及骨折不愈合

股骨颈骨折3周以上者,可视为陈旧性骨折。对股骨颈无吸收或短缩不严重、无明显移位者,可按新鲜骨折处理。在牵引复位后行闭合或切开复位内固定加植骨术。对于股骨颈有吸收但无短缩或未愈的年龄较轻者,可行多枚螺纹钉内固定加植骨。此外,尚可选择股骨转子间内移植骨术(McMurray osteotomy)、股骨转子下外展截骨术、人工股骨头置换术和全髋关节置换术。采取截骨术应考虑一旦失败,再进行人工股骨头置换等处理就比较困难。因此,必须在术前慎重权衡。

人工股骨头置换治疗股骨颈骨折不愈合,一般适用于60岁以上的患者,也可适当放宽,但必须具备以下条件:①髋臼骨质完整,关节面光滑,无明显增生改变;②股骨干骨质无明显萎缩;③壮年或活动较多的患者。当髋臼条件不理想时,尤其存在中度以上骨关节炎者,则需考虑全髋置换。

5.股骨头缺血性坏死

关键是早期诊断、早期治疗。股骨颈骨折愈合后,可能再出现髋痛症状。缺血性坏死的风险和股骨颈骨折的位置和原始移位程度相关。X线片如有早期股骨头坏死征象,即应考虑股骨头缺血性坏死,在股骨头塌陷之前进行积极治疗。CT扫描相比X线可早期清晰显示硬化区、骨小梁吸收、微骨折及软骨下塌陷。髋关节MRI检查能早期发现、早期诊断。但金属植入物会影响显像效果。

(1)非手术治疗

目的是希望缺血坏死的股骨头能够自行修复。让患者用双拐行走,通过减少关节负重,防止股骨头塌陷。但缺血坏死的股骨头即使不负重,仍遭受相当大的肌肉收缩压力,而致股骨头塌陷,失去良好的治疗时机。因此,这种方法应仅限于高龄患者且没有条件进行手术治疗者,对中青年患者应考虑手术治疗。

(2)手术治疗

在股骨头塌陷以前,采用果断的手术治疗,可促进股骨头坏死修复,有可能获得满意的结果。

1)髓芯减压植骨或金属钽棒植入术

用4mm直径空心环锯,钻入股骨头坏死区,既可取得“骨岩心”做病理检查,又可对坏死区减压,促进血液循环。如无环锯可用长钻头由转子部向股骨头内钻多个孔道。在C形臂机监视下进行。该方法可以有效降低股骨头内压,操作比较简单。近年来髓芯减压搭配多孔钽金属棒植入术已广泛开展,疗效较好,减压同时提供股骨头支撑力,适用于Ⅰ~Ⅱ期的病变。

2)血管束植入术

近年来用末梢小血管束(包括动、静脉及少量疏松结缔组织)移植,由于末梢小动脉、静脉之间有许多微细交通支,可以回流,移植后很快有新生毛细血管长入坏死区,因而获得较好疗效。血管移植治疗股骨头坏死适用于早期即FicatⅠ、Ⅱ期。可供移植的血管主要为旋股外血管、旋髂深血管或两者联合植入。血管移植治疗股骨头坏死,可以很好地提供股骨头血运,但不能提供股骨头的机械支撑,目前许多学者倾向于该方法与其他方法联合应用。

3)游离植骨术

对骨折愈合后的股骨头坏死,用髂骨条状骨或带血管蒂髂骨条更为合适。近年来,有学者应用带血管蒂的游离腓骨移植术治疗股骨头缺血性坏死,据称也获得良好效果。骨移植术主要是提供了坏死股骨头修复所需的机械支撑因素、血供因素、成骨效应因素,同时可有效防止股骨头的再次塌陷。目前骨移植主要有异体骨移植与自体骨移植。异体骨移植短期效果较好,长期疗效有待观察,而且异体骨存在排斥反应及传播疾病之风险。自体骨移植的骨材料主要为:带血管蒂的腓骨、髂骨骨瓣、大转子骨瓣、带肌蒂的股方肌骨瓣及自体松质骨骨移植等。另外,人工骨材料也是近年来应用方法之一。

6.晚期股骨头无菌性坏死

晚期股骨头无菌性坏死的股骨头一旦塌陷,无论采用何种方法治疗,均难以恢复髋关节原有功能。可根据塌陷的严重程度分别采用以下某种措施。

(1)截骨术

用截骨术将股骨头内收或外展或旋转,以使股骨头已塌陷的部分离开髋负重区,正常关节面到达负重区,改变与增大负重面积,从而改进髋功能,减轻症状。为此,术前应照髋关节内收、外展及侧位X线片或三维CT片,显示出较正常的股骨头部分,作为选择内收、外展、外旋转截骨的依据。

(2)人工全髋关节置换术

股骨头坏死的外科治疗方法很多,多数学者认为对于早期(即FicatⅠ期)应用保守及髓心减压术,晚期(即FicatⅣ期)应用全髋关节置换术,而最大争议主要在于FicatⅡ、Ⅲ期的患者。由于缺乏长时间的追踪研究,以及各个文献报道所使用的统计方法及成功率标准不同,因此目前尚不能确定哪种方法能够有效地治疗股骨头坏死。对于该病的治疗关键是在于早期发现,明确诊断,合理选择治疗方式以防止病情的进一步发展和保存关节功能。