英文名称 :Volkmann’s ischemic contracture

造成筋膜室内容增加导致微循环动脉灌注不足的各种原因均可引发骨筋膜室综合征。常见的原因有:肢体的挤压伤,如建筑物倒塌压砸于肢体、醉酒、昏迷患者肢体压于自己的躯干或肢体之下受压;血管损伤;骨折内出血、石膏或夹板固定不当、肌肉损伤出血,甚至静脉输液渗漏造成的肿胀。

临床并不多见。有资料显示儿童常见的肱骨髁上骨折后并发筋膜室综合征不超过1%。儿童前臂骨折后的发生率为10%~33%,多见于开放性骨折、漂浮肘、复位困难、手术治疗的病例。

骨筋膜室综合征在上肢最好发生于前臂掌侧及背侧筋膜室;下肢好发生于胫后深间隔及胫前间隔,其次为胫后浅间隔。手内肌间隔亦有发生。上臂及髂腰肌间隔偶有发生。伴随骨折的出血和软组织肿胀均可造成间室内的压力增高。随着压力的增高引起静脉回流受阻,当间隔内的压力超过血管的压力时,通常压力超过30mmHg时,将导致小动脉和毛细血管阻塞,间室内的肌肉组织缺血,组织细胞发生水肿,渗出增加。缺血超过6小时可以造成肌肉和神经不可逆的损伤,细胞变性,崩解。缺血8小时90%的肌纤维发生明显的坏死。最终坏死组织被纤维瘢痕组织替代,形成典型的挛缩的病理改变。

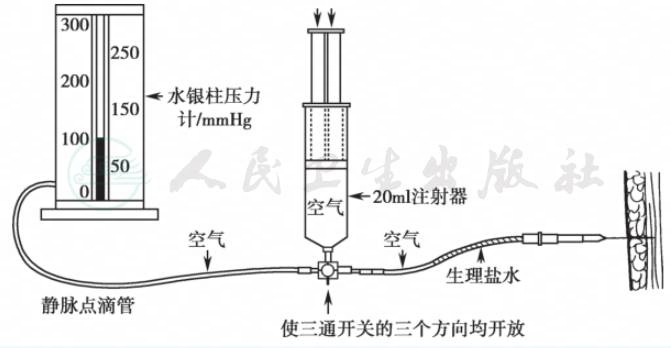

975年Whitesides介绍了测定组织内压力的方法,并被临床广泛使用。方法是:① 准备测压装装置。在无菌条件下用20ml注射器接上三通,一头接带18号针头的塑胶管,将针头插入生理盐水瓶中的水面之下,瓶塞上另插入一枚18号针头至水面以上使空气可以自由出入。然后吸取盐水使塑胶管的一半充满盐水,另一半为空气,并使注射器的针芯至15ml刻度处,关闭通路;三通的另一头再接一根塑胶管与血压表相连。② 测压。从生理盐水瓶中拔出针头立即插入要求测压的间室内,打开三通使注射器与两根塑胶管相通,构成一个闭合系统(图1)。慢慢推注射器的针芯使塑胶管的盐水进入肌肉组织,当推压到一定压力时,可以看到塑胶管内的盐水来回移动,此时停止推压,记录血压表上的读数,此即组织压。正常组织内压约为0mmHg,当舒张压和组织压之差在10~30mmHg,或室内压在25~30mmHg以上时,则已濒临组织缺血。

图1 测量组织内压的Whitesides方法示意

骨筋膜室综合征的患者,其体温可能升高,白细胞计数增加血沉也可能增快,但不一定说明患者有感染。

一旦确诊,即应开始早期治疗。非手术治疗用保守方法治疗早期骨筋膜室综合征的适应证是:肢体明显肿胀、压痛皮肤有张力性水疱,肌肉被动牵拉痛,经Whiteside穿刺测筋膜间隙压力未高于30mmHg者。采用制动,抬高患肢,严密观察,经7~10天,肿胀消退,症状消失,可完全治愈而不留任何后遗症。有报告用甘露醇治疗早期筋膜间隙综合征,先以20%甘露醇注射液250ml静脉快速输入,2小时后再同样输入1次,两次之间静脉通道以缓慢输液维持。经两次输入甘露醇后,症状明显改善,肿胀迅速消退,疼痛减轻或消失,尿量增加。治疗后再测压,应有明显下降。多数病例仅两次治疗即可缓解,如无缓解当考虑手术治疗。切开筋膜减压是治疗骨筋膜室综合征的最有效手术方法,其指征为:① 肢体明显肿胀与疼痛;② 该筋膜间隙张力大、压痛;③ 该组肌肉被动牵拉疼痛;④ 有或无神经功能障碍体征;⑤ 筋膜间隙测压在30mmHg以上。虽然非手术治疗可以缓解某些筋膜间隙综合征,但其发展迅速、后果严重,故对其治疗,宁可失之于切开过早,而不可失之于延误。手术方法可选用全麻或臂丛、硬膜外麻醉。手术操作忌用止血带。前臂掌侧减压术:切开筋膜减压应达肿胀肌肉的全长,切开长度不够,减压不彻底,是减压效果不好的主要原因。皮肤切口为肘上至腕管S形全长切口,不做皮下游离,逐一探查各肌间隔。筋膜切开后即见肌腹膨出于切口之外,注意观察肌肉弹性与颜色的变化。注意探查血管是否直接损伤,术前桡动脉搏动减弱者,减压后脉搏应迅速改善。前臂掌背两侧筋膜间隙综合征病例,一般掌侧重于背侧,有经验表明仅彻底切开掌侧筋膜,就可使掌背两侧筋膜间隙得到减压。尸体解剖发现,前臂尺侧筋膜室附着于尺骨近全长,将掌背两间区完全分开,而在桡侧则不然,仅在桡骨中1/3桡腕长短伸肌之间,有6~8cm长附着于桡骨的筋膜室,在前臂上1/3肌腹丰满处,掌背肌组之间并无筋膜室。因此当前臂掌侧皮肤与筋膜近全长切开后,桡侧筋膜向背侧退缩,使背侧区筋膜间隙的容积加大而得到减压。掌骨间隙减压术:手骨筋膜室综合征常见的受累间隙为第2、3、4掌骨肌间隙及拇内收肌间隙,对其减压应在手背第2、3掌骨之间和4、5掌骨之间做直切口,切开各间隔使肌肉减压,对拇内收肌间隙则在虎口背侧切开,稍牵开第1背侧骨间肌切开拇内收肌肌膜,使之减压。术后处理:手术切开时机较早,切开后肌肉颜色迅速转红恢复血运者,应用大量无菌的吸水敷料覆盖。如无渗透则不必换药,以防污染。如敷料渗透则应在手术室无菌条件下更换。术后4天如肢体末端呈现皮肤皱纹等消肿现象,则应在手术室打开敷料检查,如已消退,可从切口两端开始延期缝合数针,渐次拉拢皮肤,中间伤口如前述处理。到7~8天时再打开敷料,视消肿情况,在两端做早期二期缝合,遗留中间不能缝合的部位如表面肉芽新鲜可立即行植皮,或待10~12天时再次缝合或植皮消灭创面。一般均可做到10天左右消灭创面,避免感染。筋膜切开后发生感染的因素有二,一为更换敷料污染,二为存在有坏死组织,发生感染。如深部肌肉已经坏死或伤口已感染,则只有扩创、换药,待肢体远端血运及创面稳定后行二期处理,缝合或植皮。

中期治疗:骨筋膜室综合征病例至伤后3~4周,肢体肿胀开始消退,疼痛消失,可视为中期。此时肌肉已坏死,神经干也已遭受损害,但挛缩畸形尚未出现应尽快进行肌肉活动锻炼促其恢复,至少有助于减轻挛缩的程度。同时仔细检查受累神经的功能,如果残存部分功能,则说明该神经尚未遭受不可恢复的损害。如神经功能无进一步恢复,可行积极手术探查,在手术显微镜下做神经松解,为获得进一步恢复创造条件。有经验表明,神经松解以不扩大损伤为好。显露受损神经段之后,不宜将神经完全自周围组织游离,因神经干的血供系从周围组织获得。显露神经干后,常见到该神经干变细表面有纤维条压紧,松解的步骤是先切开神经表面的纤维组织,再切开神经外膜,使神经束呈柔软膨出状,不再做束间松解,如此减压后有助于神经血供和功能的恢复。不做过多周围肌肉探查。

晚期治疗:肌肉挛缩及神经恢复情况稳定即进入晚期。晚期治疗的目的为矫正关节畸形、动力重建及为恢复神经功能创造条件。挛缩松解及矫正畸形手术,不宜做得太早,尤其在儿童应待其残余肌肉的功能恢复到最大限度。手术方法同一般矫形原则,包括肌腱延长、近排腕骨切除、骨干短缩、肌腱移位等术式,术前或术后积极锻炼关节活动是主要康复方法。需要强调的是,挛缩的软组织的生长能力弱于骨的生长能力,随骨生长软组织相对短缩可导致畸形复发。