中文别名 :股骨干骨折;fracture of femoral shaft

肱骨干骨折是较为常见的骨折,约占所有骨折的3%。近年来不论手术治疗还是非手术治疗的方法都有所发展。大多数肱骨干骨折通过非手术治疗可以获得好或较好的结果。正确的非手术及手术治疗需要对肱骨的解剖、骨折类型和病人伤前的活动水平和期望获得的结果等有所了解。

为常见的骨折,约占全身骨折的3.5%,可发生于任何年龄,但以成人为最多见。

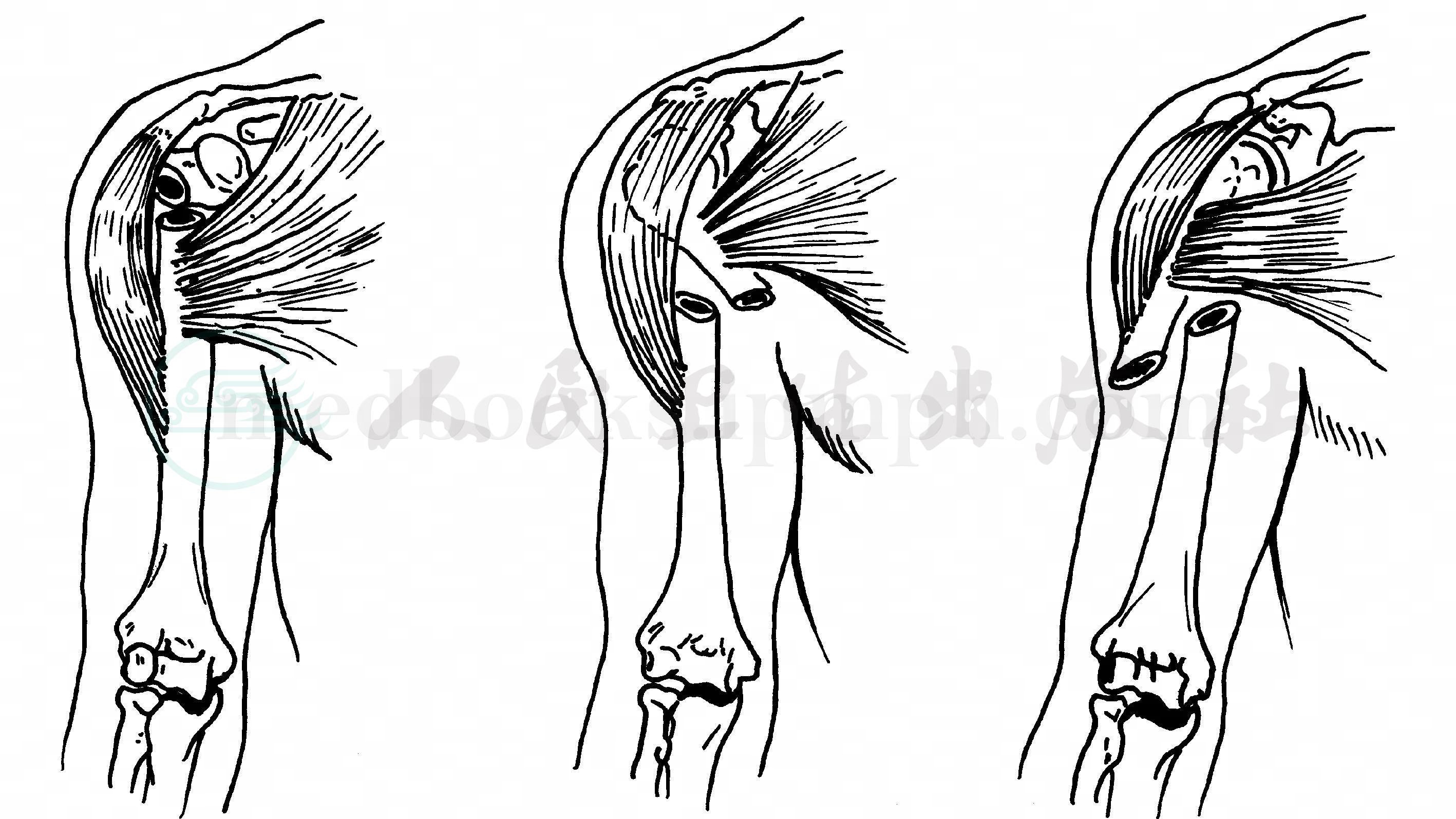

肱骨干骨折可由直接或间接暴力造成。最常见的损伤机制包括高处坠落时手外伸、摩托车祸伤以及上臂直接受力。极度肌肉收缩也可造成肱骨干骨折。老年人摔倒造成的肱骨干骨折往往不形成粉碎状。高能量损伤常造成粉碎骨折和软组织严重伤。Klenerman等对肱骨干施加外力造成的实验性骨折显示,单纯的压缩力造成肱骨近端或远端骨折,折弯力造成典型的横断骨折。扭转力会造成螺旋形骨折。弯曲和扭转力结合可导致斜行骨折,并常伴有蝶形骨块。肱骨干骨折后的移位方向,根据骨折部位不同受不同肌肉牵拉的影响,会出现不同方向的移位(图6‐4‐1)。

图6‐4‐1 肱骨干不同部位的骨折在肌肉作用下造成不同形式的移位

没有一种肱骨干骨折的分类被广泛接受。

AO/ASIF对肱骨干骨折的分类是基于骨折的粉碎程度:A型简单骨折,B型有蝶块,C型呈粉碎状,进一步将每一类型再依骨折形态分成不同的亚型。

肱骨干是指从近端胸大肌的止点处到远端髁上。近端肱骨干横断面呈圆形,远端在前后径上呈扁状。肱骨前方界线近端为大结节前方,远端为冠状突窝。内侧界线从近端的小结节到远端内上髁。外侧界限近端大结节后方到外上髁。三角肌止于肱骨干近端前外侧的三角肌结节。桡神经切迹内走行着桡神经和肱深动脉。肱骨干后方是三头肌的起点,有螺旋状骨凹。内外侧肌间隔将上臂分成前间隔和后间隔。前间隔包括肱二头肌、喙肱肌、和肱肌。肱动、静脉及正中神经、肌皮神经及尺神经沿肱二头肌内侧走行。后间隔包含肱三头肌和桡神经。

肱骨干部的血供由肱动脉分支提供。肱骨干的滋养动脉从内侧中段远端进入肱骨。有些病人还有第2条滋养动脉,它从桡神经切迹进入。桡神经和肱深动脉穿过外侧肌间隔,内侧肌间隔被尺神经、上尺侧副动脉及下尺侧副动脉的后分支穿过。当骨折线在胸大肌止点近端时,由于肩袖的作用,近端骨块呈外展和内旋畸形,远骨折端由于胸大肌作用向内侧移位。当骨折线位于胸大肌以远三角肌止点以近时,远骨折端由于三角肌的作用向外侧移位,近骨折端则由于胸大肌、背阔肌及大圆肌的作用向内侧移位。当骨折线位于三角肌止点以远时,近端骨折块外展屈曲,而远折端向近端移位。

肱骨干的标准X线片应包括正侧位。X线片中应包含肩、肘关节,这样可以识别合并的关节脱位或关节内骨折。照X线片时应转动病人,而不是转动肱骨干来获取正位和侧位,对粉碎性骨折或骨折移位大的病人,牵引下拍片可能有所帮助。有时对侧肱骨全长X线片对术前计划的制定也有所帮助。CT扫描不常应用;对病理骨折,一些特殊的检查能帮助确定病变的范围,这些包括锝骨扫描、CT、MRI检查。

肱骨干骨折的治疗目的是取得骨性愈合,获得良好的对线复位及恢复病人伤前的功能。有很多治疗肱骨干骨折的方法,非手术治疗或手术治疗的方法都能获得很好的结果。选择治疗方法时应考虑多种因素,包括病人年龄、合并症、软组织情况及骨折类型。

(一)非手术治疗

大多数肱骨干骨折可以通过非手术来治疗,并能取得90%以上的愈合率。这些方法包括悬垂石膏固定、U形石膏固定、绑带捆绑固定,外展位肩人字石膏固定、骨牵引固定、功能支具。

1.悬垂石膏

1933年Caldwell描述了悬垂石膏,它是利用重力的持续牵引作用来达到复位效果。因此病人需始终立位或半立位。上臂悬垂石膏可以应用直到骨折愈合,也可中间更换成功能支具。使用悬垂石膏的顾虑是骨折端产生分离移位,这将造成骨折的延迟愈合。使用悬垂石膏的适应证包括有移位的肱骨中段骨折,特别是有短缩以及斜形或螺旋形的骨折。横断骨折不适于使用悬垂石膏,因为它易形成分离移位而影响愈合。

使用悬垂石膏治疗肱骨干骨折需要精心处理,石膏不应过重,肘关节应屈曲90°,前臂置于中立位,石膏近端应在骨折处以近2cm。在前臂远端处应有3个环,位于背侧、中立位侧和掌侧,颈腕吊带绕过颈部穿过其中一个环。向前成角可以通过缩短吊带纠正,向后成角通过延长吊带纠正,向内成角可以将吊带穿过掌侧环纠正,向外侧成角可以通过吊带穿过背侧环纠正。躯干不能妨碍石膏的悬垂牵引作用。病人需上身直立位或半立位睡眠,以防肘部被支托而失去作用。每周复查X线片,并指导病人行肩和手的活动,肩部画弧运动对防“冻肩”形成十分有益,肌肉的等长收缩也十分重要。

注意适应证的选择以及对石膏的认真呵护能提高治疗成功率并减少并发症发生。正确使用悬垂石膏能取得高达96%的愈合率,对于有移位螺旋或斜行肱骨干骨折它是最好的治疗方法之一。

2.U形石膏夹板

U形石膏固定可用于短缩畸形小的肱骨干骨折。塑形良好的石膏夹板位于肱骨干内外侧并绕过肘关节置于三角肌和肩峰上。躯干不应妨碍石膏的悬吊。病人应进行肩、肘及腕关节和手部活动。U形石膏的缺点是缠绕可能造成肘关节伸直受限,腋神经损伤及病人因石膏肥大而感不适。石膏滑脱也常见,需要不断调整和更换。

3.胸上臂制动

对于移位小的肱骨干骨折可将上臂及肩关节缠绕在一起起制动作用。这种方法适用于老人或儿童,主要考虑病人的舒适性。腋下垫以软垫使远端外展。病人应多行肩关节钟摆样运动。此法简单经济。

4.肩人字石膏

主要适于闭合复位需要充分外展、外旋维持固定时,然而这往往形成不舒适的姿势,常需要手术治疗。此法的缺点是应用复杂,石膏臃肿沉重,对皮肤有刺激,病人感不舒服。对于有胸部损伤的病人应避免使用。

5.骨牵引

对肱骨干闭合或开放的骨折较少应用骨牵引。传统观点上的骨牵引适应证,例如合并其他骨损伤需要长期休息时,开放骨折,现在已成为手术治疗的适应证。骨牵引可通过横穿尺骨鹰嘴的克氏针或斯氏针进行,应从内侧向外侧穿针以避免伤及尺神经。

6.功能支具

1977年Sarmiento首先描述了功能支具,它是通过软组织挤压而达到复位目的,此方法能使肩、肘关节获得最大活动度。支具由前后2片组成并可用条带将2片系紧,随肢体肿胀情况而调整松紧。支具近端可达肩峰外侧,环绕上臂至腋下,往远支具塑形避开肱骨内外髁,使肘关节能自由活动。支具较少超越肩关节。支具适于肱骨近端粉碎骨折,但此时肩部活动受限。支具使用的禁忌证有广泛软组织损伤和骨缺损,病人治疗欠配合,骨折对线不好,维持困难。

支具可应用于使用悬重石膏或U形石膏后1~2周。若急诊使用支具,则病人常需不断复查以观察肢体肿胀情况,检查神经血管情况。病人应避免躯干对上臂的干扰,应注意吊带可以引起内翻畸形。应鼓励病人进行肩摇摆活动,同时肘、腕及手的功能活动可进行。支具应至少佩戴8周。

(二)手术治疗

肱骨干骨折的手术适应证包括:开放骨折、合并血管损伤、漂浮肘、多段骨折、病理骨折、双侧肱骨干骨折及多发骨折等。开放骨折需要急诊清创,骨折固定能减少感染的发生。合并血管损伤的骨折应使用内固定或外固定稳定骨折,非手术治疗此时不能稳定骨折,反常活动将破坏修复的血管。“飘浮肘”损伤(同侧肱骨干和前臂骨折),需手术治疗。这样可以尽早进行肩、肘关节活动,非手术治疗难以使肱骨干多段骨折获得愈合。手术稳定病理骨折使病人感到更多舒适,并获得更多功能。手术治疗双侧肱骨干骨折可使病人尽早地自理生活。多发创伤的病人常需半卧位,非手术治疗难以维持骨折位置,手术固定能尽早恢复病人功能。骨折合并桡神经损伤常需手术探查和骨折固定。非手术治疗难以使骨折复位和保持复位时则需手术来稳定骨折。对于肱骨干骨折,3cm短缩、20°前后成角以及30°内、外翻成角都可以接受。肥胖病人常易形成内翻畸形。由于肩关节代偿,旋转畸形常可接受。涉及肩、肘关节面的骨折需要手术固定。

1.手术入路

手术治疗肱骨干骨折的入路包括前外、前方或后方入路。

2.钢板螺钉内固定

用钢板螺钉可以在不干扰肩袖的情况下将肱骨干骨折牢固固定。术前应仔细观察骨折特性,蝶形块的位置,选择何种钢板固定,做到心中有数。术中减少软组织剥离,特别应保护与蝶形块连接的软组织以防其成为死骨。对高大强壮病人应选用4.5mm宽动力加压钢板。对一般病人可选用4.5mm窄动力加压钢板。肱骨近端或远端骨折常需使用其他钢板,如重建板、T形板。若骨折类型允许,则应尽量使用加压固定技术,尽量在骨折端使用拉力螺钉。每骨折端至少应固定6~8层皮质,台上应检查固定后的稳定度。根据骨折粉碎程度和软组织剥离范围来决定是否行植骨术。对钢板螺钉内固定来说,应放宽松质骨植骨的适应证。

3.外固定架固定

外固定架适用于广泛软组织损伤的开放骨折,合并烧伤以及感染性不愈合的病人。可使用单边或环形外固定架固定骨折外固定架应用的并发症有针道感染、干扰神经血管和肌肉肌腱,骨折不愈合。外科医生可以通过认真操作,细心护理来避免并发症的出现。

4.髓内固定

髓内针固定对大多数长管状骨干部骨折都能取得满意疗效。从力学方面讲,髓内针固定比钢板螺钉内固定和外固定架固定有更多优势:

由于髓腔的方向更接近骨的力学轴,髓内针属中央型内固定,钢板固定在骨表面,是偏心固定,所以髓内针比钢板承受更小的弯曲应力,不易发生疲劳折断。髓内针与骨皮质接触,是一种应力分享式固定,如果在针的远近端不加锁定,髓内针将作为滑动夹板使骨折端获得动力加压。

在骨干中段骨折,随着髓内针进入髓腔,骨折自动取得对线复位。髓内针取出后发生再骨折率低,这是因为骨质疏松程度低,同时也没有产生应力集中升高区。

髓内针也有很多生物学方面的优势,尽管穿针有一些技术要求,但它不必像钢板固定那样广泛的暴露。借助于影像增强器,手术可以闭合进行,因此术后感染率低,骨愈合率高,很少的软组织瘢痕。肱骨干使用的髓内针有2种,即弹性髓内针和带锁髓内针。

5.带锁髓内针

带锁髓内针在不稳定股骨或胫骨骨折治疗中的成功应用使医生试图将其应用于治疗肱骨骨折。髓内针通过远近端锁定稳定骨折,能防止短缩和旋转畸形。带锁髓内针适应于从外科颈以远2cm到尺骨鹰咀窝近侧5cm处的骨折,髓内针可顺行或逆行穿入,可使用扩髓或非扩髓技术。扩髓可以增加针与髓腔皮质接触长度,稳定性会增加,同时扩髓也可防止针卡在髓腔内,也可选择较大直径的针,扩髓还有内植骨的作用。但扩髓或非扩髓都将影响髓腔血供。Rhinelander所做的实验表明,非扩髓技术髓腔血供很快能重建。即使扩髓,由于间隙的存在,重建血供也能实现。因此髓内针固定骨折必定影响髓内血供,所以保护骨膜血供显得更加重要。

使用顺行穿针时应注意将针尾埋于肩袖以下防干扰肩峰下间隙。近端锁钉帽位置不应对肩峰有妨碍,从而引起撞击综合征。远近端锁定时都应使用软组织保护套以避免伤及腋神经及其他神经、血管和软组织。